「44歳で亡くなった娘を満足に介護できなかった」母親がそんな後悔の言葉を口にするワケ

プレジデントオンライン / 2021年10月7日 11時15分

■27歳の時に「膠原病」と診断された

2014年10月7日、松本千鶴子さんは17年におよぶ闘病生活を経て、自宅で亡くなった。44歳だった。

母親である桜井けい子さんは、「病気の人を家で看るのは本当に大変」と強い口調で話す。

「お医者さんは立ち会えず、訪問看護師さんもすぐ来られない。そういった状況で死の間際に娘が血を吐いたり、いろんなことがあったら素人はどう対処したらいいかわからないですよ。娘が希望したから最期は自宅で看取りました。でも、本人も家族も救われない。後悔することのほうが多かったと思います」

千鶴子さんは27歳の時に、「膠原病(こうげんびょう)」と診断された。

「盲腸の手術後に、顔がすごく腫れたんです。先生はおたふくじゃないかと言っていて、でも入院中に検査してもわからない。退院してからさまざまな検査を受け、そこで膠原病と診断されました」(母・けい子さん)

膠原病は、病原体などから体を守る“免疫システムの誤作動”により、自分の体を攻撃してしまう病気。関節リウマチをはじめさまざまな病気が膠原病には含まれるが、千鶴子さんは難病と指定される病だったという。治療にはステロイドを中心とした免疫を抑える薬が用いられる。

■医師は「助かると思いませんでした」と伝えた

3年前に結婚していた千鶴子さんの夫に、けい子さんは娘の病名を告げ、「こちら(実家)で引き取ります」と伝えると、夫は「ぼくが一生面倒みます」ときっぱりした口調で応えた。

周囲の心配をよそに、その後も千鶴子さんは変わらない日常を送ることができた。娘の元気な姿に、母親のけい子さんは診断が間違っていたのではないかと思うほどだった。しかし、6年ほど経過した30代半ば、あるきっかけで病状が悪化してしまった。

千鶴子さんが飼い始めたばかりの猫に噛まれてしまったのだ。すると傷口がみるみる膨れ上がった。慌てて病院に駆け込む。病院に着くと同時に容体は急激に悪化し、「敗血症」を発症。医師からは「99.9%助からない。覚悟してください」と言われた。

次々にたくさんの薬が投与された。奇跡的に一命をとりとめたが、医師の表情は暗かった。「助かると思いませんでした」と、複雑な表情をする。

「どの薬が効いたかわからないほど薬を使ってしまいました。正直に言って5年生存率は50%でしょう」

■「怖い、怖い、もう何も考えられない」

退院すると、医師の言葉通り、千鶴子さんの容体はだんだんと悪くなっていった。5年ほど経ち、40歳を過ぎると、「余命2年」という宣告を受ける。そこからさらに坂道を転がるように悪化していった。

「『昨日までできたことができない』と娘はよく泣いていました。普通に歩けていたのに、杖をつくようになり、車いすになって、やがてベッドに横たわるようになりました。日によって精神状態も変わりました。『私の介護のせいで時間がなくなってごめんね』『こき使ってごめんね』と謝ることもあれば、『どうして70歳になるあなたが健康で、40歳の私はこうなの!』と叫ぶこともありました」(けい子さん)

最後に会話が成り立ったのは、亡くなる1カ月前のことだった。けい子さんはこう振り返る。

「私は自転車の事故で骨折してしまい、手術を受けたのですが、私の入院先に娘から電話がかかってきました。『怖い、怖い、もう何も考えられない。頭がおかしくなっていく』と泣くんです。『ごめんね、ごめんね。早く帰るからね』と私は答えました」

■「私の骨折入院で娘の死期を早めてしまった」

けい子さんが退院すると、千鶴子さんは簡単な質問にはイエス、ノーで答えるが、会話のできない状態になっていた。「私の骨折入院で娘の死期を早めてしまった」「大量に麻薬を使ってしまったせいではないか」と、けい子さんは自らを責めた。

鎮痛目的で使うモルヒネ(医療用麻薬)。死の間際にこうした麻薬を使うと、薬によって意識レベルが低下したと思われやすいが、実際には病気の進行に伴う体の変化であることも多い。けい子さんが自責の念を抱く必要はないはずだが、当時はそうした説明はなかった。

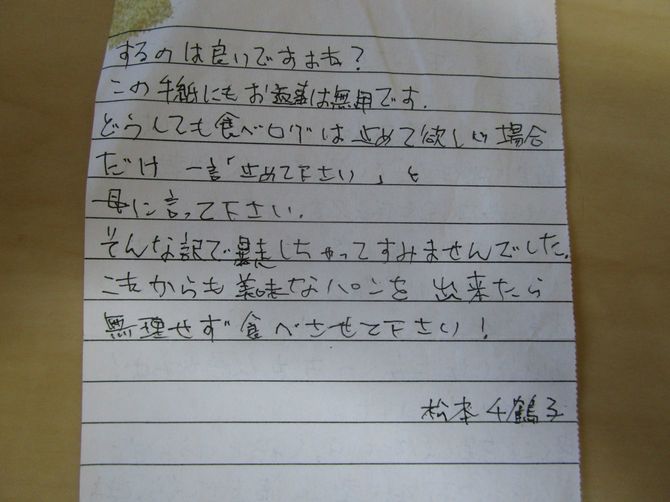

病院を嫌がる千鶴子さんは自宅に戻った。訪問看護師やケアマネージャー、けい子さんが、千鶴子さんと夫の住む家に通う。住み慣れたわが家に戻ったのに、千鶴子さんはやがて毎日のように食べていたプチトマトさえ口にしなくなっていった。

「食欲もないし、寝ている時間も多いし、様子がおかしい。あとどれくらいなの?」

訪問看護師が来た際にけい子さんは、こっそり尋ねた。

「いつ言おうかと思っていました。もう1カ月以内だと思います」

■口から真っ黒な大量の血があふれた

「えっ……」

けい子さんはそれ以上言葉が出なかった。

「急でした。もうそんなに死が迫っていると思わなかった。勤務中だと思いましたが、千鶴子の旦那さんにもすぐ電話をしました。彼も驚いて、『うそでしょ』と。私は『これからは一人きりにさせないようにしよう。あなたが仕事が終わるまで、私が千鶴子の家にいるから』と話しました」

ところがあくる日——10月7日。千鶴子さんの熱は40度にあがった。訪問看護師が「松本さん、お熱があるから病院に行きましょう」と呼びかける。

「いや……」

かすれた声で千鶴子さんが言い、ふーっと寝てしまう。けい子さんは胸騒ぎがして一歩も外に出られなかった。その日来ていた訪問看護師も、危ない状態だと感じたのか、帰り際に「お母さん、何かあっても救急車を呼んじゃダメよ」と言う。

その時だった。千鶴子さんの顔がゆがんだかと思うと、途端に口から真っ黒な大量の血があふれ、あたりに飛び散った。訪問看護師がタオルで血をおさえ、ぬぐいながら、「ご主人呼んで! お父さん呼んで!」と指示する。そしてひととおりの片付けを終えると、看護師は「18時から会議があるから」と、そそくさと帰ってしまったのだった。

■「最後まで娘が死ぬとは思えませんでした」

30分かからないうちに千鶴子さんの父親が駆けつけ、「ちづこ」と呼びかけると、千鶴子さんは目をぱっちり開けて何も言わずに父親を見つめた。しっかり目を合わせると、再びひゅーっと眠りに落ちてしまう。それから10分ほどで千鶴子さんの夫が来て枕元で「ちいっ」と愛称で話しかける。千鶴子さんはもう一度大きな目を開け、しばらく二人は見つめ合い、また目をつぶった。

「その後、千鶴子の弟も訪れ、声をかけた時も、目を開けようとする反応を示しました。全員が到着すると脈が乱れ始め、私は訪問看護師さんに電話したんです。すると『呼吸が止まってから電話してください。今行ってもやることがありませんから』と。信じられない気持ちでした。私はどうしたらいいかわからない。『じゃあ救急車を呼びます』と言うと、今度は『すぐ行きます』と。でも玄関を開けるなり『葬儀屋さん、決まっていますか?』と言うんです。途切れながらも、千鶴子の脈がまだある段階の時に……」

それから一時間もしないうち、千鶴子さんの脈は完全に途絶えた。

死後、けい子さんは娘の写真がほとんど残っていないことに気づいた。

「すべて娘が生前に自分で処分してしまったようです。『何も残したくない。自分の生きた証しを残したくない』と、よく言っていました。あの時は思うようにならない体へのいら立ちで娘がそう言っていると思っていたのですが、今思えば娘は『死』を覚悟していたんでしょう。私は親として情けないですが、死の予感はなかったんです。次々に新薬を試し、次の薬は合うかもしれない、寝て起きたら元気になっているかもしれないと、最後まで娘が死ぬとは思えませんでした」

■「若いから」という理由で介護保険をしばらく使えなかった

千鶴子さんは自分の写真を自ら処分し、葬儀の方法を夫に話し、飼い猫は父親の許可を得て実家に託した。身の回りをきれいにし、死の一年前から両親には「がんばったよね。もういいよね」と何度もたずねていたという。

「それに対して『いいよ』なんて、母親の私には言えません。でも『がんばれ』とも言えなかった。なんて言えばいいのかわかりませんでした。バカみたいですよね。親のほうが娘の死を受け入れられなかったんです」

後悔ばかり、満足のいくようにできなかったと、けい子さんは涙をぬぐう。

余命2年と宣告された頃、千鶴子さんは「要介護2」の判定。しかし「若いから」という理由で介護保険をしばらく使えなかった。保健所や介護センターにけい子さんが何度足を運んでも変わらない。最後は、厚生労働省にまで連絡したという。

「高齢者のための介護保険なんです。介護サービスの対象は基本的にお年寄り。法律がどうであれ、実態はそうなんです。私だってできるなら、娘を気持ちよく家で看取りたかった。でも若く、しかも病気の人にはハードルが高いです」

■夫は千鶴子さんと暮らした家で、一人暮らしをしていたが…

千鶴子さんが亡くなって7年がたつ。現在50代前半の夫は再婚せず、千鶴子さんと暮らしていた家に一人で暮らしている。

しかし今年のはじめ、千鶴子さんの夫は長年休まず勤めてきた会社を無断欠勤した。心配した会社は、唯一の連絡先で義母にあたるけい子さんに連絡した。けい子さんが携帯に連絡しても、やはり彼は電話に出ない。そこで救急隊とともに彼の家に踏み込むと、なんと室内で千鶴子さんの夫は倒れていた。すでに意識が朦朧としている状態で、のちに脳梗塞と診断される。二度の手術を経て、今秋、彼は退院したが、まだはっきりと記憶が戻らないという。

「いつまで面倒をみられるか自信がありません。でも、できるだけ見届けたいと思う」とけい子さんが言う。

「彼の看病をするようになって、病気をしていた時の千鶴子の表情が頻繁に浮かぶようになりました。娘の介護を経験したからこそ、彼に対する医療スタッフやケアマネージャーなどの看護のよさがわかります。でもそうなると、娘に対しては満足にできたんだろうかという思いがわきあがってきて……」

けい子さんは少し疲れたように笑った。そばで千鶴子さんが飼っていた猫がニャーニャーと鳴く。介護に対して後悔することばかり、満足していないと繰り返す。

そんなことないです、親としてできる精いっぱい以上のことをしていたと思う、と私は告げた。

実は私はこの一家が一番大変な頃に、千鶴子さん本人に出会った。千鶴子さんは決して弱々しい女性でなく、どちらかというと勝ち気で、特に自分の母親や夫に対しては一層強気になっているようだった。

だから私は病気と知っていても、彼女に冷たくしてしまったことがある。こうして原稿を書きながら当時の出来事を思い出していると、胸がズキズキと痛む。「どうしてあの時、もっと優しくできなかったのか」と私も今、改めて思う。(続く。第5回は10月8日11時公開予定)

----------

ジャーナリスト

1978年生まれ。「サンデー毎日」記者を経て、2018年よりフリーランスに。著書に『週刊文春 老けない最強食』(文藝春秋)、『救急車が来なくなる日 医療崩壊と再生への道』(NHK出版新書)、『室温を2度上げると健康寿命は4歳のびる』(光文社新書)など。新著に、プレジデントオンラインでの人気連載「こんな家に住んでいると人は死にます」に加筆した『潜入・ゴミ屋敷 孤立社会が生む新しい病』(中公新書ラクレ)がある。

----------

(ジャーナリスト 笹井 恵里子)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「クスリを大量に飲んで自殺をはかりました」うつ病になり2度の自殺未遂…虐待されて育った漫画家(53)が心に負った“深い傷”

文春オンライン / 2024年9月19日 11時0分

-

「ステージ4イコール“死”を連想した」肺腺がんの現役看護師、娘と聞いた宣告と泣きながら書いた遺書

週刊女性PRIME / 2024年9月14日 16時0分

-

両親の貯金1000万円では足りず持ち出しも…介護に追われる40代女性を待ち構える「老後破綻」の理不尽

Finasee / 2024年9月5日 17時0分

-

「すべてを奪われた」妻の不倫と離婚宣言に苦悩する40代男性へ 看護師・僧侶の玉置妙憂さんが説く『執着心の正体』

まいどなニュース / 2024年8月31日 20時5分

-

「何しに来た?」自ら呼んだ救急隊を蹴り…それでも老母を精神病院に入れたくなかった息子を変えた悲しき事件

プレジデントオンライン / 2024年8月31日 10時15分

ランキング

-

1「やってみますじゃないんだよ!」糖尿25年の男性が医師の"最終激怒警告"3カ月後に迎えた「まさかの結末」

プレジデントオンライン / 2024年9月22日 10時15分

-

2ペーパードライバーの “迷惑運転行為”に、走行距離30万km超のゴールド免許所持者が怒りの告発

日刊SPA! / 2024年9月15日 15時52分

-

3不動産会社の女性経営者が教える! 間取りでわかる「選んではいけない賃貸物件のNG特徴」5選

ananweb / 2024年9月21日 20時0分

-

4姿を消していたヒロミが旬芸人をしのぐ人気な訳 打ち切り「ジョンソン」の後釜番組のMCに座る

東洋経済オンライン / 2024年9月22日 11時0分

-

5あおり運転をしてきたバイカー集団。警察に通報した結果…態度が急変したワケ

日刊SPA! / 2024年9月22日 8時52分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください