「若い頃は頑張った」そんな理由で"オジサン社員"に高給を払うのは間違っている

プレジデントオンライン / 2021年10月27日 12時15分

■私が45歳定年制に賛成する3つの理由

サントリーホールディングスの新浪剛史社長が45歳定年制度を提案し、大きな注目を集めました。そこで前回は、年功序列や終身雇用制度を前提とした雇用や昇進の方法(社内の労働市場)が90年代後半から機能しなくなり、働く人たちがそれぞれ上手く動機づけられていないことを見てきました。

45歳定年制は、これに対する簡単な解決策というわけではありません。しかし、問題のいくつかは解決できるかもしれません。特に、イノベーションという観点からすると、大きく3つの賛成すべき点があるでしょう(ちなみに、私も45歳で移籍しました)。

1つは、外部の労働市場のメカニズムを上手く活用できるという点です。

これまでの日本企業は、内部労働市場を上手く活用して、働く人のコミットメントを引き出してきたと言えます。しかし、それが上手く機能しなくなったのです。45歳定年制度は、労働市場のメカニズムをもう一度、インセンティブとして機能させるきっかけになるかもしれません。

45歳定年制度が導入されるとすれば、45歳で定年を迎えた後、悠々自適な生活を送るという人はほとんどいないでしょう。定年したらその後は働かなくて良いと思っているとすれば、大きな誤解です。

45歳の定年後は、その後、就業機会を探すということになります。同じ会社で再び働く人もいるでしょうし、他の就業機会を探す人もいるでしょう。つまり、実質的には45歳の時点で一度、しっかりと評価をしますよということです。

ということは、45歳までに自分の市場価値を上げておかないと、賃金が下がる、あるいは職を失うことになるかもしれません。現在働いている組織内での評価よりも、市場価値の方が上がっていれば問題ありません。しかし、市場価値が組織内での評価よりも低い人は、スキルアップしておかなければなりません。

■社外から新しい人材を取り入れ、適材適所が進む

2つ目の理由は、外部の労働市場を活性化することができるという点です。

45歳定年制度が多く導入されると、外部の労働市場に出てくる優秀な人材も増えてきます。現在の会社では自分の実力が活かしきれない人も多くいるでしょう。新しい領域で活躍する人もでてきます。

高校や大学を卒業して就職した会社が、自分の能力が最も発揮できる場所だとは限りません。おそらくそうではないことが大半でしょう。企業のビジネスも変化しますし、やりたいことや自分のスキルが変わるかもしれません。

45歳定年制度は次の活躍の場を提供する機会になり、社会的な適材適所を促進することにつながります。

もちろん、市場価値が高まりそうな仕事ばかりする、社内では重要だけれども市場では評価されにくいものを避ける傾向はでてくるでしょう。スキルの形成も、その社内でしか通用しないようなモノ(例えば、社内の独自のビジネスの進め方や職場での人間関係など)を吸収するための投資は少なくなり、どこの組織でも重要になるような汎用性の高いスキルを吸収するための投資は多くなるでしょう。

それでも上手く機能しなくなった内部労働市場に、スキルアップのインセンティブを埋め込むことができるでしょう。異なる業界にいるビジネスパーソンでも共通言語で話ができる余地が大きくなり、新結合も期待できます。

■組織にしがみつく人が増えるとイノベーションは起きにくい

3つ目の理由は、新しいチャレンジがしやすくなるという点にあります。これが最大のポイントです。45歳で定年を迎えるにあたって、多くの人は次の就業先を探すことになります。そのために、次の良い就業先を見つけるためには、自分の市場価値を上げておく必要があります。

典型的にまずいのは、現在働いている組織での評価の方が、自分の市場価値よりも高い人が多いような組織です。このような場合には、現在の組織にしがみつく人が多くなります。そのような人たちは、その組織の中で新しい試みをしようとする人たちにとって、大きな抵抗勢力になります。

新しいチャレンジには失敗もあるかもしれません。新しい試みをして、失敗に終わると、困ってしまうのは、現在の組織にしがみつかなくてはならない人たちなのです。できるだけ(自分たちがいる間は)、多少の先細りがあったとしても、現在のままの体制でいたいわけです。新しいビジネス機会が訪れたときにも、チャレンジしにくくなります。もしも、組織を離れてしまい、新しいビジネス機会の追求に失敗した場合、今よりも低い給与で働かなくてはならないからです。

■新しいチャレンジに友好的な組織に生まれ変わる

現在働いている組織での評価の方が、自分の市場価値よりも高い場合は、その人たちにとっても実は心地よくないでしょう。自分の仕事や職場が好きではない場合でも、現在の職場にしがみつかなくてはいけません。これは、精神的に良くありません。

反対に、現在の組織からの評価よりも、市場価値の方が高い人は、「自分は他で良い就業機会はいくらでもあるけど、今の仕事(あるいは職場)が好き」という人です。こういう人が多い職場は健康的でしょう。もし失敗したとしても、市場価値の方が高い人はいくらでも良い条件のところに移れます。だからこそ、チャレンジにも好意的です。

自分がコミットしたいと思ったものに出会った時に、思い切ったチャレンジができます。新しいビジネス機会を追求したいと思えば、すぐにでもできるでしょう。失敗したとしても、自分の市場価値に従って、新しい就業機会を見つけることはそれほど難しくありません。

このように自分の市場価値が高い場合は、「他の職場でも十分仕事はできるし、なんならそちらの方が給与は高い。だけども、今の仕事や職場が好きだから、そこで仕事している」ということになります。この方が精神的にも良いはずです。また、働く人たちにそう思わせることができるかどうかが企業のトップ・マネジメントにとっては大切です。

■45歳定年制だけを導入してはいけない

とはいえ45歳定年制度は、現在の状況で導入しても上手く機能しない、あるいはあまり良くない側面が出てしまう恐れがあります。補完する制度が必要です。

45歳定年となれば、より良い就業機会を見つけて、所得が上がる人も出てきます。一方で、次の就業先を上手く見つけられない人もでてくるでしょう。賃金が大幅に下がってしまう人もいるかもしれません。所得の分散が大きくなることが見込まれ、「弱者を生み出す強者の論理」と批判する人もいるでしょう。

だからこそ、政府による再分配の制度の設計はとても(とても、とても)大切になります。これまでは、企業が人材を抱えることによって、実質的に再分配の一部を肩代わりしていたと言っても過言ではありません。まさに、企業は社会の公器だったのです。やや公器でありすぎたのかもしれません。

グローバルでは、そのような政府の肩代わりをしていない、むしろ政府に研究開発の一部を肩代わりしてもらっている企業との競争があります。少し、企業の肩の荷を下ろしてあげることが必要です。

■会社任せだった…政府の再配分設計が極めて重要になる

これは企業が社会においてどのような機能を果たすべきかという信念の話です。企業を社会の公器ととらえる考え方は、企業にかなり大きなものを期待するものです。働く人のスキル形成を促進し、時には介入したとしても、生活を守るべきだという考え方であり、パターナリズムとも呼ばれることもあります。

この考え方からすると、45歳定年や整理解雇の規制緩和はするべきではありません。しかし、それだとどうしても企業の収益性は低くなり、イノベーションの創出や導入の程度も小さくなります。

もちろん、私たちはイノベーションを生み出すために生きているわけではありません。しかし、企業はビジネスを通じてイノベーションを生み出し、社会へ還元する主体です。企業がその機能をしっかりと果たすことができるためには、政府の再配分の設計は極めて重要です。さもなければ、個人責任という名の下に格差が広がり、分断的な社会になってしまいます。

■学びなおしと女性の社会進出は欠かせない

スキルアップのための質の良い再教育の機会が開かれていることも大切です。フィンランドは大学や大学院の学費は無料(フィンランド語で行われているものであり、留学生を対象とした英語のプログラムは無料ではありません)です。スキルアップのために、大学や大学院で学びなおしやすいのです。

日本では、社会人が大学に戻り始めています。MBAは増えていますし、その他のプログラムも少しずつ増えてきています。無償ではありませんが、国公立の学費はなんとか抑えられていますし、私立大学もアメリカの大学と比べると圧倒的に低く抑えられています。

スキルアップの機会を提供するのは大学や大学院だけではありません。夜間の高校や専門学校、あるいはオンラインのプログラムもあるでしょう。もっと安く、質の良いスキルアップの機会が提供されることは大切です。

また、女性の社会進出は不可欠です。家計が一人の収入でやりくりされているいわゆる一本足打法だと、大きなキャリアチェンジやそのための自分への大型投資をしにくいでしょう。しかし、家計が複数の収入源を持っていれば、どちらかがある一定の期間、自分への投資を行うこともやりやすくなるはずです。

女性が働いて、男性を支えろというわけではありません。お互いが支え合えれば、それぞれの必要性に応じて自分への投資ができるのです。この点からすると、同性間のパートナーシップや結婚も大切です。

45歳定年というのは年齢での制限ですから、ここはもう少し工夫がほしいところです。年齢で働き方を制限するのは多様な働き方と適合性が良くありません。その企業で働き始めてから20年、あるいは25年など期間で区切る方が多様なスキルを持つ人を獲得できるはずです。

■日本企業が変えるべき点は明らかだ

最後に、ドラスティックに経営資源をより高い収益率が見込まれる領域に移していくためには、定年制度の改革よりも重要性がはるかに高いものは整理解雇についての規制緩和です。

日本では判例的に整理解雇が難しい状況があります。45歳定年制といった制度は、企業の不採算ビジネスからの撤退障壁を緩やかにはしてくれるものの、柔軟な整理解雇と比べると機動性に欠けます。

45歳定年制の導入や整理解雇への障壁の緩和はすぐに実現できるようなものとは言えません。しかし、変革が必要なポイントは明らかであり、異なるかたちをとったとしてもここにブレークスルーがほしいところです。

----------

早稲田大学商学学術院 教授

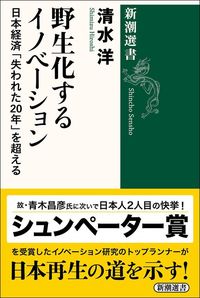

1973年神奈川県横浜市生まれ。一橋大学大学院商学研究科修士課程修了。ノースウエスタン大学歴史学研究科修士課程修了。ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスでPh.D.(経済史)取得。アイントホーフェン工科大学フェロー、一橋大学大学院イノベーション研究センター教授を経て、2019年に早稲田大学商学学術院教授に就任。主な著書に『ジェネラル・パーパス・テクノロジーのイノベーション:半導体レーザーの技術進化の日米比較』(2016年、有斐閣、日経・経済図書文化賞受賞、高宮賞受賞)、『野生化するイノベーション:日本経済「失われた20年」を超える』(2019年、新潮選書)などがある。2021年にイノベーション研究の国際賞「シュンペーター賞」を受賞。

----------

(早稲田大学商学学術院 教授 清水 洋)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「あえて非正規」増加 ウラに潜む“由々しき問題”とは?

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月23日 7時30分

-

「定年したらゆっくりしたい」と言う父と「健康や生活のためにも会社で働いてもらいたい」と言う母。娘としてどうするべき?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月22日 10時50分

-

定年目前では遅すぎる…80代現役実業家が50歳を超えたら絶対すべしという自分の価値を知るたった一つの行為

プレジデントオンライン / 2024年6月20日 17時15分

-

定年後はこれを手放せばバラ色になる…80代起業家が勧める権力に無頓着な"名脇役"というベストポジション

プレジデントオンライン / 2024年6月16日 17時15分

-

もう疲れました…〈月収28万円〉63歳の再雇用サラリーマン、91歳の母に抱く「どす黒い感情」

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月8日 5時15分

ランキング

-

1関東「気動車王国」の離れ小島路線が面白い! 不思議な“右ハンドル”車両 3駅の路線に“スゴイ密度”であるものとは?

乗りものニュース / 2024年6月29日 15時12分

-

2意外な面倒さも? 財布いらずの「スマート支払い」、店側はどう思っているのか

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 8時10分

-

3「押しボタン式信号」なぜ“押してすぐ青”にならないケースが? 納得の理由があった!

乗りものニュース / 2024年6月29日 16時42分

-

4ウイスキーが「おじさんのお酒」から激変したワケ 市場復活に導いたサントリーのハイボール秘話

東洋経済オンライン / 2024年6月30日 8時20分

-

5ソニー宮城拠点、250人削減=ブルーレイ、生産縮小

時事通信 / 2024年6月29日 15時49分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください