「頭蓋骨が外れたままの夫」献身介護の30代妻を尻目に「前の彼女だったら…」と責め続ける義母の冷酷

プレジデントオンライン / 2021年10月23日 11時30分

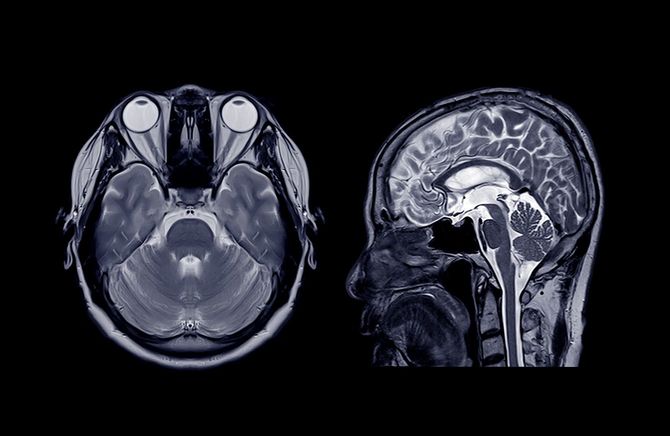

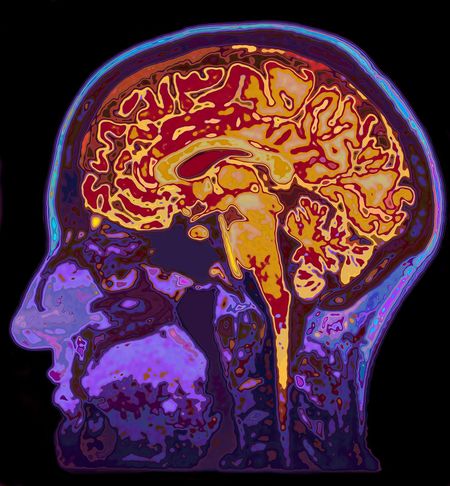

中部地方在住の白井和美さん(30代・既婚)の夫は家事も2人の娘の育児も率先してやってくれる良き夫、良きパパ。だが結婚7年目(2014年)、穏やかな性格だった夫は別人のように怒りっぽくなり、ソファーで寝てばかりいるように。精密検査の結果、「悪性度が一番高い、グレード4の神経膠芽腫」。すぐに開頭手術を受けるも、翌日急変。脳がむくみ、脳梗塞を起こす。再手術を受け、1カ月間ICUで薬を使って眠らせ、頭蓋骨を外した状態で脳を休ませることに――。

■義母に芽生えた不信感

ICUで1カ月間眠らされた夫はその後10~14日かけて少しずつ覚醒していった。一般病棟へ移り、ゼリー状のものが食べられるようになり、やがて普通の食事がとれるまでに回復。リハビリをしながら脳腫瘍の再発を防ぐため抗がん剤、放射線治療を始めた。

2014年8月。この頃、妻の白井和美さん(仮名・30代)は、9時の開園と同時に長女を幼稚園に預け、次女とともに高速で夫の病院へ。まだ1歳の次女は、車の中でぐずり出すこともしばしば。アンパンマンのDVDを流したり、おやつをあげたりしながらやり過ごし、病院では夫の食事の介助や洗濯物の回収をし、新しい衣類をタンスにしまったら、14時のお迎えまでに帰宅……という毎日を送っていた。

そんなある日、下の子を保育園に入れたら「あなたが楽になるし、もっとパパのお世話ができるじゃない」と義母(63歳)が言う。

しかし白井さんは、「パパも毎日次女に会えるし、大丈夫ですから」と言って断る。すると数日後、「保育園に入れるように、知り合いの園長に頼んどいたから。これでもっとパパのお世話ができるわね?」と義母。

「結局断れず、次女は保育園に預けることになりました。私が楽になるというよりも、最愛の息子の世話をさせたかったのでしょう。夫の病気が発覚したとき、『なんでもっと早く気づかなかったの?』『がんってストレスでなっちゃうのよ。あなたストレス与えすぎてたんじゃないの? あの子、お金がないって言ってたし……』と言われたときから、私は義母に不信感を持ち始めていました」

■在宅介護へ

2014年9月。人工頭蓋骨を入れる手術を受けた。夫は、5月の開頭手術後に脳がむくんで脳幹が圧迫されたために、緊急で「開頭外滅圧術」を行い、いったん頭蓋骨を外したままの状態にしていた。

そろそろ人工頭蓋骨に、ということになったのだが、1カ月たっても傷口がうまくつかず、感染を起こしてしまったため、やむなく人工頭蓋骨を外す手術を行った。

主治医から「もう頭蓋骨を入れるのは無理です」と言われ、白井さんは、「夫に残された少ない時間を、自宅で過ごして娘たちとの思い出を作りたい」と相談。主治医は、「普通の人が家で看れるような状態ではありません。小さな子どもがいたらさらに難しい」と反対したが、「私は看護師で、脳神経外科の患者さんを看てきた経験があるので大丈夫です」と言い、在宅介護に踏み切った。

約5カ月ぶりに帰宅し、いつものソファーに座ると、夫は穏やかな顔に。白井さんが「どう? 自宅は?」と声をかけると、「いいね~」と返事をした。

「私は、娘たちの記憶にパパの姿を残したかった。あと数カ月しか生きられないパパと家で過ごさせてあげたかった。そして夫には、残された時間を、できる限り大好きな娘たちと、自分が建てた家で過ごしてもらいたかったのです」

その夜から、2歳と5歳の育児と、ほとんど重度の認知症状態で怒りを抑制できない33歳夫の在宅介護が始まった。

発症前までは家事や育児をしてくれていた夫は、絶対安静は基本だが、突然家事や育児のスイッチが入り、やってくれることがあった。「娘の歯磨きをするスイッチ」や「ネギを小口切りにするスイッチ」「洗濯物を干すスイッチ」などだ。習慣的に身についていることは、手術で前頭葉の一部を失っても、身体が覚えているのかもしれない。

一方で、夫は「朝が来たら起きる」という習慣がなくなり、誰かに身体を起こされるまでひたすら眠り続ける。180センチ近い夫を白井さん一人で起こすことは不可能なため、毎朝、車で15分ほどのところに住む義姉が来て、一緒に起こしてもらう。2人で両脇を抱え、夫を立ち上がらせると、ようやく夫は目を開いた。

またあるとき、夫は「2階に上がるスイッチ」が入った。以前は2階に寝室があったからだ。そこで白井さんは、娘たちが小さい頃使っていたバリケードを階段の前に設置。夫は頭蓋骨がないため、頭をぶつけたりしたら即死だ。白井さんはヘルメット兼サポーターのような保護帽子をオーダー。夫に被らせ、薄い膜だけで脳が半ばむき出しのような状態になっていた部分を覆った。

夫は、「トイレに行くスイッチ」が入ればトイレに行くが、基本はオムツ。入浴は、入れるまでが大変だが、一旦入ると気持ちが良いため動かなくなってしまい、出すのが大変だった。食事は「食べるスイッチ」が入れば自分で食べられた。

「介護保険は、まだ33歳の夫には使えません。夫はだんだんと攻撃性が増し、私と2人きりだと私に暴力を振るうようになっていきました。なので、たまたま夫の友人がやっていたデイサービスに通わせてもらうことにしました」

同年11月頃。白井さんは、ふとトイレに入って一人になると、突然津波のように不安が押し寄せてきて、大量の涙が溢れてくるようになった。

「今思うと、トイレの中くらいしか一人になる時間がなく、悲しみや不安を感じられなかったんです。それ以外は、母であり、妻であり、嫁でしたから……」

■リハビリ開始

同じ頃、白井さんは夫にリハビリを受けさせようと考えていた。脳に適度な刺激を与えたほうがよいのではないかと思ったためだ。

白井さんは、以前勤めていた大学病院の上司にあたる脳外科医を訪ね、これまでの経緯を説明。上司は、週一でリハビリに通うよう勧めた。ある日、リハビリに向かう車の中で、白井さんは何気なく「あなたは自分が脳腫瘍なのって知ってる?」と夫に話しかけた。

すると、いつもは無視するか「うるせ~な~」としか言わない夫が、「知ってる」と返答。驚きつつも白井さんは続ける。

「あと余命9カ月だって」

「そうなの? やばいね」

「私1人で娘2人育てるなんて絶対ムリなんだけど~」

「よろしく~」

口調は棒読みだが、言っていることは、病気をする前の夫のそれだった。

「私、絶対ひとりぼっちなんて無理だから、再婚すると思うけど、い~い?」

「全然いいよ。しな~」

白井さんは、珍しく会話が成立するのが嬉しくて、質問攻めにする。

「本当? 嫌じゃないんだ? ヤキモチとか妬かないんだ?『俺が死んでも、俺だけを想ってろ!』とか思わないんだ?」

「全然。好きにしな~」

これが夫との最後の会話らしい会話だった。このときの夫の言葉が、後の白井さんを救うことになるとは、この頃は想像もしなかった。

■娘への暴力

2015年3月。“恐れていたこと”が起こった。テレビを見ていた夫が、近寄ってきた次女を突然蹴ったのだ。

脳外科医に相談すると、攻撃性を抑える薬を出してくれたが、効きすぎて寝たきり状態になってしまったため中止する。

一方、2週に1度の抗がん剤治療の日、主治医が義母を連れてくるように言っていたため、白井さんが義母を連れてくると、主治医は言った。

「息子さんによる、奥さまやお孫さんへの暴力が増えているのを知っていますよね? この症状は、今後悪化していくと考えられます。このまま奥さまだけで介護するのは危険です。目の前に包丁があれば、刺してしまうかもしれません。そして何より、お孫さんたちの記憶が、“優しいパパ”から“怖いパパ”に変わってしまうのが1番心配です。

そこで提案ですが、息子さんはご実家で生活をして、奥さまやお孫さんが毎日会いに行くというスタイルに変えるのが1番望ましい形だと思います。お母さまは一人暮らしだとお聞きしましたし、娘さん(義姉)にも助けてもらい、週末はみなさんで過ごすというのはいかがでしょうか?」

すると義母は淡々と答える。「いえ、私は仕事をしてますので、うちで看るのは無理です。子どもなんて、多少殴られたって大丈夫ですよ。私たちの子どもの頃なんて、親に叩かれて育ちましたよ」

白井さんと主治医は唖然。しかし、主治医は言った。

「悪い事をして、しつけとして親に叩かれるのと、何もしていないのに、急に親に叩かれるのでは全然違います。子どもは繊細です。心に傷が残ってしまったら大変な事になりますよ。ましてや女の子です。男性恐怖症だとか、一生を左右してしまうことにだってなりかねません。息子さんを第一に考えるお母さまの気持ちもわかりますが、息子さんが愛するお子さんのことをもう少し考えてください」

しかし義母の心には届かない。

「でも、私は仕事がありますから、うちで看るのは無理です。孫がパパを怒らせるのがいけないんですよ」

「……そうですか。それなら、どこか施設や病院に入っていただくのがよいと思います。何か起こってからでは遅いのですから」

主治医がこう言うと、義母は突然ヒートアップした。

「そんなの息子がかわいそうです! 絶対ダメです! 家で看れますから大丈夫です! 怒らせない様に上手くやれば大丈夫です!」

「よくご家族で話し合って決めてください」

主治医の話は終わった。だが、義母は帰るなり義姉夫婦に主治医の悪口をぶちまけただけで、話し合う機会などなかった。

「いつしか、『夫がどうしたいのか』ではなく、『義母がどうしたいのか』が優先される介護になっていました。ご高齢の方の介護にはない、若い夫の介護の難しさを学びました……」

白井さんは諦めかけていた。

■在宅介護の限界

そして4月。夫は突然玄関に向かい、普段は開けられないドアの鍵を開け、外に置いてあった自分の自転車に乗ろうとする。自転車通勤だった夫は、「通勤するスイッチ」が入ったのだ。

しかし自転車の鍵が開けられず、イライラして力ずくで動かそうとしている。すると、白井さんと一緒に夫を追いかけてきた5歳の長女が、「パパ、鍵がかかってるから動かないよ!」と声をかける。それを聞いた夫は、「なら鍵を持ってこいよ!」と怒鳴る。だが鍵を渡したらパパが危ないと判断した長女は、「鍵はなくなっちゃったよ!」と言った。瞬間、夫は長女の顔を平手打ちしていた。

「もう限界だと悟りました。あんなに溺愛していた長女を殴るなんて……。『これ以上は危険だ! 俺から長女を引き離して!』と夫が訴えているように思えました。『もう義母に何と言われようが構わない。私が夫と娘たちを守らないと!』と思いました」

白井さんはすぐに主治医に相談した。

主治医は、「お子さんを守れるのはあなたしかいません。子どもを守る選択をしてください。私も2人の子どもを持つ父親ですが、もし私がご主人と同じようになったら、『迷わず病院か施設に入れてくれ!』と妻に頼みます。苦しんでいる妻と子どもを見るのが1番つらい。しかも、その原因が自分だなんて、父親として耐えられません。ご主人も、大切な娘さんを傷つけてまで自宅にいたいとは思っていないと思いますよ」と言い、役所へ相談するよう勧めた。

白井さんは、市役所の福祉課へ。すると保健師が言った。

「介護しているのは奥様で、一緒に住んでいるのも奥様とお子さんですよね? 介護していない家族が口を出すことは在宅介護ではよくあることなのですが、精神科の先生に診てもらったらすぐさま『措置入院』のレベルです。すぐに精神科を予約しましょう。いい先生がいますのでご紹介します」

精神科を訪れると、精神科医は、「奥さんもお子さんも大丈夫ですか? 話は聞いています。このまま入院していただきたいと思っています」と言った。

数日後に退院者がおり、他にも空き待ちをしている患者はいるが、状況的に判断して、優先的に入院させてくれるという。

白石さんは安堵しつつも、入院までの数日間、「夫の貴重な残り時間を病院で過ごさせてしまっていいのか?」「夫はどう思っているだろう?」「義母に何と言われるだろう?」と考えた。しかし最後には「子どもを守るためだ!」と心を決めた。

幸い、保健師が自宅を訪れ、義母と義姉に話をしてくれるという。話を聞いた義母は、「精神科だなんて可哀想に! あんた、もう決めちゃったの?」と白井さんを責めたが、それ以上は言わなかった。

■夫との別れ

2015年4月。夫は精神科に入院。同時に、高速で約2時間かけて通院していた抗がん剤治療は、リハビリ通院していた脳外科で引き継ぐことに。やがて夫は、立つことはできても歩くことが難しくなり、ほとんど車いす生活になった。だが、幸い再発の兆候はない。

夫は毎週末自宅での外泊が許されていたが、あんなに入院に反対していた義母は、今度は「もうあまり動かさないほうがいい。外出や外泊はやめなさい。息子に何かあったらどうするの?」と言い始める。

すると、たまたま義姉と一緒に来ていた義兄が、「でもこの前、和美さんが家で足浴マッサージをしてあげたら、すごく気持ち良さそうに、幸せな顔してたよ。だから絶対、本人は外泊したいと思ってると思うなあ」とフォロー。義母は口をつぐんだ。

そして7月。娘たちと夏祭りに出かけていると、夫が入院している病院から連絡が入る。

「旦那さんが痙攣を起こしたため、通院されている脳外科に救急搬送されました!」

病院へ着くと、脳外科医が言った。「再発ですね……」

夫は脳外科に転院。病院には毎日のように、白井さんの両親、夫の高校時代の友人、サーフィン仲間、白井さんの友人など、さまざまな人が面会に来てくれた。

10月6日朝、白井さんは目覚めたが、時間に余裕があったので再び目をつむる。すると、夫が現れた。夫は必死に「もうダメだ!」「ダメなんだ!」と叫んでいる。白井さんが「何が?」と訊ねると、夫は姿を消してしまった。

白井さんは起き、夫の病院に行く支度をしていると、突然電話が鳴った。脳外科医からだった。

「朝、MRIを撮るときに脳幹が圧迫されたようで、(意識が)戻ってこないんです。すぐにこちらに来れますか?」

白井さんは急いで病院に向かった。車の運転中も、「絶対死なないでよ! まだ死なないでよ! 絶対ダメだよ!」と半ば叫んでいた。夫の病室に到着すると、モニターの音が耳に入って来た。白井さんは看護師だったから分かった。夫は、心臓が止まっていた。

発症から17カ月目。35歳になっていた。

白井さんは、「何で突然? 毎日たくさんの人が面会に来てくれている中、誰もいない時間に一人で勝手に。もうちょっと待っててよ! ずっと一緒に頑張ってきたのに! 私のいないときに逝くなんて……!」と思い、立ち尽くした。だがすぐに、「最後ぐらい格好つけさせてよ……ってことなのかな?」と思い直し、夫を抱きしめ、こう耳元でささやいた。

「よく頑張ったよ。十分すぎるほど頑張った。やっと楽になれたね。ゆっくり休んでね」

しばらくして白井さんは、両親や義母、友人たちに連絡を入れた。するとお世話になった看護師や理学療法士たちが、涙を流しながらお別れを言いに来てくれた。

「奥さんが好きな色だから……と言ってピンクに塗っていましたよ」と言って理学療法士に渡された箱の中には、粘土で作ったピンク色でハート型の小物入れがあった。白井さんが蓋を開けると、そこには夫直筆の手紙があった。

「サンキュー! ママ。ありがとうな。あいしてるぜ」

■7年前の17カ月間を振り返って

白井さんは、7年前の約17カ月間の闘病を、最近になってようやく振り返ることができるようになった。

「私にとって一番の悩みは義母でした。義母は私が少しでも気に触る言動をすると、無視や意地悪をしてくる人でした。夫が倒れてから、義母から責められ続けてきた私は、自己肯定感が地の底まで落ち、今もPTSDやパニック障害と戦い、抗不安薬を飲んでいます」

義母はことあるごとに「あなたのせいで!」「あなたと結婚してなければ!」「前の彼女だったらよかった!」などと言って白井さんを責めた。だが、義母は夫の闘病中、白井さんが娘たちの送迎などで不在にする間、息子とともに留守番をするだけ。「(息子が)トイレに行きたそうよ~」などと言うだけで介護はもちろん、家事も育児も、ほとんど手を貸そうとはしなかった。

「介護は、家族が役割分担をしっかり話し合うことが大切だと思います。でないとキーパーソンが倒れてしまいます。特に、被介護者が若い場合は、取り巻く家族も若くて数が多いため、余計に大変なのかもしれません」

在宅介護の頃、義母は夕飯時もおにぎり持参で白井さん宅に居続け、白井さんが気を遣って、作ったおかずを取り分けて出しても、一切手を付けなかった。

「当時の私は、自分が生きていることさえ悪いことだと思えて、娘たちが眠った後、『パパが早くに死んじゃう家に産んでごめんね』と泣いていました。娘たちと一緒に死のうと思ったことは、数え切れないほどあります。義母への恨みを遺書に書いて、死んでしまいたいと思っていました。でも、実母や私の友人、夫の友人が来てくれたり、電話で愚痴を聞いてくれたりして、支えてくれたおかげで、何とか死なずにすみました」

40歳未満だった夫は、介護サービスが使えなかったことも白井さんを苦しめた。障害認定を受け、自動車税などの税金は安くなったが、抗がん剤治療やリハビリ、通院には高額な費用がかかる。

住宅ローンは団体信用生命保険で賄えたが、白井さん家族の生活費や娘たちの幼稚園・保育園の費用など、金銭的な不安に押しつぶされそうになったこともあった。

中でも、白井さんが最もつらかったのは、当の夫の人格が病気によって変わってしまったことだ。

「介助をしていて怒鳴られたり、『うるせーなー!』と声を荒らげられるのは日常茶飯事で、何より、溺愛していたはずの娘たちが暴力を振るわれているのを見るのも、私が叩かれているのを娘たちに見せるのもつらかったです。もともと長女は癇癪持ちで、まだ幼い次女はグズりやすく、そこへ義母が『あなたが悪い!』と責める。一番そばで見ていた義母に、最後まで寄り添ってもらえなかったのは、本当に悲しかったです」

それでも、夫を看取るまで、白井さんが頑張れたのはなぜだったのか。

「夫は、出会ったときから本当に私を大切にしてくれて、愛情を注いでくれました。だから、意思疎通ができなくなっても、感謝されなくても、恩返しだと思えば苦ではありませんでした。夫がリハビリで作ってくれた小物入れの中の手紙のおかげで、『言えなかっただけで、感謝してくれていたんだ』と思ったら、すべて報われた気がします」

介護は、介護される本人の気持ちや意見も重要だが、介護する家族の気持ちや意見も同じくらい重要だ。しかし、介護していない家族が口を出すのは論外。白井さんのように、ほぼ一人で最後までやり遂げられる人ばかりではない。

「1人で頑張りすぎず、助けを求めてください。使える支援は何があるのかを知って、使えるものは使い、無理なく家族と過ごしてほしいです。夫は亡くなってしまいましたが、私の経験を多くの方に知ってもらい、こんな絶望から這い上がってきた人もいるのだと、誰かの希望につながってくれたら嬉しいです。今日、目の前にいるあなたの大切な人は、明日もいるとは限りません。今日と同じ明日がくるとは限りません。どうかみなさん、大切な人に、大切なことを、言葉でちゃんと伝えてください。悲しいお別れをする人が、一人でも減りますように……」

白井さんは現在再婚し、家族4人で幸せに暮らしている。

----------

ライター・グラフィックデザイナー

愛知県出身。印刷会社や広告代理店でグラフィックデザイナー、アートディレクターなどを務め、2015年に独立。グルメ・イベント記事や、葬儀・お墓・介護など終活に関する連載の執筆のほか、パンフレットやガイドブックなどの企画編集、グラフィックデザイン、イラスト制作などを行う。主な執筆媒体は、東洋経済オンライン「子育てと介護 ダブルケアの現実」、毎日新聞出版『サンデー毎日「完璧な終活」』、産経新聞出版『終活読本ソナエ』、日経BP 日経ARIA「今から始める『親』のこと」、朝日新聞出版『AERA.』、鎌倉新書『月刊「仏事」』、高齢者住宅新聞社『エルダリープレス』、インプレス「シニアガイド」など。

----------

(ライター・グラフィックデザイナー 旦木 瑞穂)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「無意識で母の貴金属を売った」長女の心を破壊したのは毒父だけではない…金のために離婚しない母の猛毒

プレジデントオンライン / 2024年9月14日 10時16分

-

柳原可奈子、長女&次女らの家族ショット 笑顔そっくりで「似てる」「心がほっこり」

ORICON NEWS / 2024年9月9日 15時20分

-

柳原可奈子 「良い休日でした」 脳性まひ公表の長女らとのショットに「口元そっくり」の声

スポニチアネックス / 2024年9月8日 20時23分

-

尿失禁の濡れたズボンで玄関の外で仁王立ち…同じ80代の老父が老母から馬乗りで殴られても無抵抗だった理由

プレジデントオンライン / 2024年8月31日 10時16分

-

「何しに来た?」自ら呼んだ救急隊を蹴り…それでも老母を精神病院に入れたくなかった息子を変えた悲しき事件

プレジデントオンライン / 2024年8月31日 10時15分

ランキング

-

1年齢のわりに老けて見える人は「化粧水」を間違えている…潤うどころか肌をヨボヨボにする「危険成分」の名前

プレジデントオンライン / 2024年9月22日 17時15分

-

2ペーパードライバーの “迷惑運転行為”に、走行距離30万km超のゴールド免許所持者が怒りの告発

日刊SPA! / 2024年9月15日 15時52分

-

3現在使用しているエアコンのメーカーランキング! 2位「ダイキン」、1位は?

オールアバウト / 2024年9月22日 17時15分

-

4姿を消していたヒロミが旬芸人をしのぐ人気な訳 打ち切り「ジョンソン」の後釜番組のMCに座る

東洋経済オンライン / 2024年9月22日 11時0分

-

5「築150年の巨大なゴミ屋敷」に隠された驚く事実 90代の父が暮らす、忍者屋敷のような実家を片付け

東洋経済オンライン / 2024年9月22日 10時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください