1皿1000円の高級品だったポテトチップスが、一袋150円の「のり塩」に変わった理由

プレジデントオンライン / 2021年10月31日 15時15分

■日本に根付いた新しい“食文化”

戦中から戦後の日本ではジャガイモが嫌われていた。なぜなら当時イモ類は、米・麦の生産が逼迫(ひっぱく)していた時期の代用食だったからだ。少なくとも1950年代まで、日本人の多くにとってジャガイモへの関心は薄かった。

現在の日本人は、そのジャガイモを原料とするポテトチップスが大好きだ。1人あたりのポテトチップス消費量はアメリカやイギリスに負ける。しかし、フレーバー(味)のバリエーションや製法の創意工夫に関しては間違いなく世界一と言っていい。

もはや日本人にとってポテトチップスは子供のおやつにとどまらない。老若男女、誰もが食べる国民食だ。コロナ禍でポテトチップスの売り上げは伸びたが、リモートワーク中の大人たちもそこに貢献したことは想像に難く

ポテトチップスはいかにして、“日本の食文化”として根付いたのだろうか。

■おつまみ屋として創業した湖池屋

湖池屋は小池孝氏の父・和夫氏が1953年に創業した。湖池屋の「湖」は故郷である長野県の諏訪湖から。孝氏は創業の3年後、1956年に誕生する。和夫氏は戦後、和菓子屋勤めのセールスマンだった。

「独立を志したとき、甘いものは和菓子屋の競合になるのでまずかろうと考えて、しょっぱいもの、つまり酒のつまみを製造する会社として湖池屋を立ち上げました。今の本社は東京都板橋区の成増ですが、創業の地は文京区の目白台。僕もそこで生まれました」

当時の日本は戦後少しずつ復興が進み、酒の需要が上がっていった時期。おつまみの売り上げも伸び盛りだったので、わざわざセールスに行かなくても、おつまみ問屋や菓子問屋のほうから買いに来てくれた。湖池屋の工場も順調に拡張していく。

「おつまみは個包装の袋詰めではなく、一斗缶に入れていました。当時のお菓子屋さんはお菓子を大きなガラスケースに入れてバラ売りしていたので、そうやって卸していたんですね。今で言うと昔ながらのせんべい屋さんみたいな感じです」

■ポテチは高級バーで1皿1000円

戦後、日本に初めてポテトチップスを持ち込んだのは濱田音四郎という人物だ。ハワイに住んでいた日系二世で、現地でポテトチップス製造に携わっていた。終戦後に帰国、アメリカン・ポテトチップ社を立ち上げ、「フラ印」ブランドのポテトチップスを手作りしはじめた。

最初の取引先は米軍の施設。ポテトチップスなんて日本で誰も知らない。だからアメリカ人専用で売っていた。それがだんだん広がり、ホテルや高級なバーに卸すようになった。

「親父がポテトチップスと出会ったのもそういう店です。たまたま行ったお店でポテトチップスが出てきた。おそらく音四郎さんのつくっていたものです。戦中戦後の人は米を食べられずイモばっかり食わされてきたから、イモは代用食、まずいものだという扱いでした。ところが、食べてみるとこれがおいしい。『ジャガイモでもこんなにおいしくなるんだ!』とものすごく感動したそうです」

「ただ、ホテルやバーで出されるだけあって、値段がすごく高かった。今の物価に換算すると1皿1000円くらい。だけど親父は思ったんですよ。こんなにおいしいものを、もしお菓子くらいの値段で大量に作ることができたら、すごく売れるだろうって。しかも原料のジャガイモはいっぱいある」

戦中戦後、代用食としてのジャガイモは作付面積が増大した。しかし食糧事情が回復するにつれジャガイモは余り始めていたのだ。

■焦げたポテトチップスの山

和夫氏は早速、ポテトチップスの製造を試みるが、菓子業者仲間の中でもポテトチップスの作り方を知ってる者などひとりもいない。

「まだ音四郎さんとも知り合っていませんでした。どんなジャガイモが適しているのか、厚さは何ミリがいいのか、油の温度は何度で、何分くらい揚げればいいか。すべてがゼロからの出発です。揚げ用の丸釜にしても、既製品なんてないから手作りです。かりんとう屋さんや揚げ煎餅屋さんで使われてるものを改造していました」

「当時4歳か5歳くらいだった僕は工場によく遊びに行ってましたけど、揚げに失敗して焦げたポテトチップスがいつも大量に積んであるんですよ。それをちょっとつまんで食べてみると、当然まずい(笑)。一体何を作ってるんだろうって、いつも思ってました」

同じ品種のジャガイモを同じように揚げても、焦げるものと焦げないものが出てくる。

「理由は、ジャガイモの個体によって糖度が違うから。糖度が高いと焦げやすいし、低いと焦げにくい。じゃあなんで糖度に違いが出るかというと、収穫後の貯蔵の仕方が違うからなんですね。採れてすぐ冷蔵庫に入れてしまうと、常温で置いておくよりもずっと糖度が上がる。当時はそういうことがわからなかったんでしょうね。親父は1年も2年も、ずっと苦戦していました。同時期、親父以外にもポテトチップスを作ろうと考えた業者はいたでしょうが、皆、苦戦していたと思います」

■「日本人には『のり』が合う」

和夫氏は最初のポテトチップスを、アメリカで一般的に流通していた「塩味」ではなく「のり塩」に決めた。

「ポテトチップスはもともとアメリカのものだから、日本風にしないと日本人には合わないと考えたんですよ。海苔だけでなく唐辛子も入れて、味にキレを出すようにしました。当初の揚げ油は米油100%。当時はかりんとうなんかも米油で揚げていて、やっぱり日本人に合うのは米油だと。独特の風味もありますし。ただ酸化しやすいなど安定性の問題もあるので、のちにパーム油(アブラヤシの果実から得られる植物油)と混合するのが主流になりました」

1962年、満を持して「ポテトチップス のり塩」発売。値段は当時の一般的なスナック菓子よりやや高い150円だったが、高級バーのおつまみに比べれば安い。しかし最初は売れなかった。

「最初は流通量が少なくて扱っている店もわずかだったし、ポテトチップスなんて日本人のほとんどが知らないから、見かけたとしても『何これ、おせんべい?』という反応。当時まだスーパーマーケットはなくて、菓子専業店での流通が全体の9割。残り1割は飲み屋などの業務用でした」

■小学校でのあだ名は“ポテトチップス”

しかし口コミで少しずつ広まり、ある時から一気に売れ始める。その一助となったのがラジオ宣伝だ。

「うちくらいの規模では珍しかったと思います。のちにテレビCMも始めますが、当時お菓子メーカーでやっていたのは明治さんや森永さんといった大手くらい。マスコミを使ったのは早かったんですよ。そのあたりは優秀なセールスマンだった親父の才覚ですかね」

和夫氏が初めて食べた時の「ジャガイモでもこんなにおいしくなるんだ!」という感動を多くの人が体験し、とりこになったのだ。

当時、小池家には家中にポテトチップスがあったという。孝氏は「幼少期の僕は文字通り、のり塩と“住んでいた”」「小学校でのあだ名は“ポテトチップス”でした」と、笑いながら当時を振り返る。

ところが、売れ始めると今度は生産が追いつかなくなった。丸釜と呼ばれる揚げ釜に、スライスしたジャガイモをドサっと入れて、3分くらいたったら手作業で引き上げる。その繰り返しでは量産に限度があるのだ。

「だから丸釜をどんどん増設していくんです。4台が8台、8台が16台って。でもそれだと工場がすぐいっぱいになってしまう。本家のアメリカではどうしてるんだろうと、親父はポテトチップス工場を見せてもらうためアメリカに渡ったんですよ。なんとかツテをたどって」

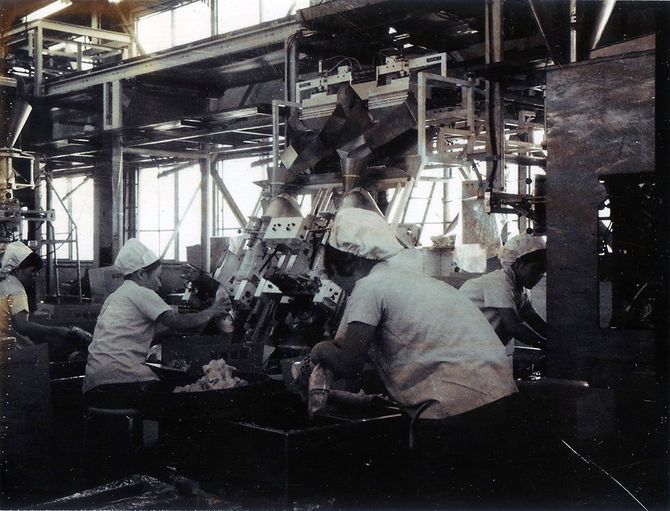

■見よう見まねで手作りしたオートフライヤー

見学先にあったのが「オートフライヤー」と呼ばれる揚げ機だ。ベルトコンベヤーの要領でスライスしたジャガイモを次々と揚げ油に送り込み、次々と引き上げてゆく。

「親父は『プールみたいな釜にポテトチップが流れていくんだ』って表現をしていました。その機械を導入すれば生産量は何十倍にもなる。ただ、当時は1ドル360円の時代ですからとても買えない。売り上げが吹っ飛んでしまいます。で、自分で作ろうと考えた」

帰国した和夫氏は、己の記憶と手書きのメモ、撮影が許された場所の写真だけを頼りに、機械工と一緒に一からオートフライヤーの設計を始める。もちろん図面などない。

「『釜の長さはこれくらい、深さはこれくらい、こんな感じで』ってね。皮むき機なんかも、ほかの野菜で使ってるやつを改造したりして。ところが、作ってみても全然ダメなんですよ。プール状の釜をジャガイモが流れながら揚がっていくんですけど、流れの右側が焦げて、左側は生だったりする。流れるスピードが左右で違ってるんです。だから人間が横についていて、流れが早すぎたら押し戻す。人力で速度コントロールしていました」

■ジャガイモ安定供給の立役者

オートフライヤーによる製造工程の機械化が1967年になされたことを指して、「湖池屋がポテトチップスを始めて量産化した」とよく言われる。しかし機械化だけでは真の量産化とは言えない。機械化すればするほど、ジャガイモが均質化されていないとうまく揚がらないからだ。

「同じ品種を大量に仕入れる必要が生じました。今もそうですけど、ポテトチップスのノウハウの半分は機械ですが、残り半分は原料なんです。ジャガイモは産地によって品種も質も違う。だから同じ産地で大量に仕入れられるところと手を組んで、そこから毎年買うのが一番いいという結論に達しました。契約農家ですね」

「当時は少しでも利益を多く出すために、ジャガイモをその都度安いところから買っていたんですよ。だから畑によって品質はバラバラ。つまり機械化には向いていない。しかも相場(その年の収穫量や需要との兼ね合いによって価格が変動する)で買っていました」

ここで登場するのが、北海道・士幌農協(士幌町農業協同組合)の組合長を務めていた太田貫一氏だ。よつ葉乳業の創業者にして、後のホクレン(ホクレン農業協同組合連合会)会長。2019年のNHK朝ドラ「なつぞら」で藤木直人が演じた柴田剛男(ヒロイン・なつの養父)のモデルになった人物ともいわれている。

「太田さんは北海道史に残る有名な人。親父が彼に『大量に同一品質のジャガイモが欲しい。しかも相場じゃなくて、毎年同じ値段で』と話をしたんですよ。太田さんは二つ返事でOKしてくれました」

■大阪万博でジャガイモが驚異的な値上がり

こうしてジャガイモの安定供給のめどが立った。1969年のことだ。ところが、その直後に国内のジャガイモが驚異的に値上がりする。原因は1970年に開催された大阪万博。多くの外国人が来日してフライドポテトの需要が急拡大したせいだ。ステーキの付け合わせなどによく使われた。

フライドポテトといえばファストフードの定番だが、日本にマクドナルドが上陸したのは翌年の1971年。当時の日本でフライドポテトはほとんど食べられていなかった。

「親父は士幌農協と値上がり前の値段で買い付ける約束をしていましたが、相場は既に3倍。当然、農家からは文句が来ます。『相場はこんなに高いのに、なぜこんな安い値段で売らなきゃいけないんだ』と」

「太田さんとその右腕だった安村志朗さんという方が農家を説得してくれました。『農業はもっと産業化すべきである。相場に左右されることなく、毎年安定的に儲かるようにならなければならない。だから相場が上がろうが下がろうが、約束した値段で売るんだ。それが将来のためになる』と。彼らと農家のおかげで、ポテトチップスは本当の意味で量産化できたんです」

現在、ポテトチップスが年中いつでも食べられる状況があるのは、湖池屋が「機械化」と「原料の安定確保」によって達成した量産化に端を発するのだ。

「その後、中小たくさんの企業がポテトチップス業界に参入して、1974年には日本ポテトチップス協会が設立されるほどになりました。以降も親父と濵田音四郎さんはたいそう親しく交流していたと聞いています」

濵田音四郎が日本における「ポテトチップスの父」なら、それを広く世に流通させた湖池屋・小池和夫は、さしずめ「ポテトチップスの母」なのかもしれない。

【参考資料】

「いも類振興情報 No.115」一般財団法人 いも類振興会/2013年

いも類振興会(編集)『ジャガイモ事典』いも類振興会/2012年

----------

編集者/ライター

1974年、愛知県生まれ。キネマ旬報社でDVD業界誌編集長、書籍編集者を経てフリーランス。著書に『「こち亀」社会論 超一級の文化史料を読み解く』(イースト・プレス)、『ぼくたちの離婚』(角川新書)、『ドラがたり のび太系男子と藤子・F・不二雄の時代』(PLANETS)、『セーラームーン世代の社会論』(すばる舎リンケージ)がある。

----------

(編集者/ライター 稲田 豊史)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「当時の暮らしに思いめぐらせて」「北海道・北東北の縄文遺跡群」世界文化遺産登録3周年イベント 札幌

HTB北海道ニュース / 2024年7月16日 15時24分

-

「ポテトチップス のり塩」(60g)140円→150円 湖池屋が一部商品で価格改定と規格改定 10月から実施

食品新聞 / 2024年7月13日 18時38分

-

湖池屋「のり塩」値上げ 10月、一部は容量減も

共同通信 / 2024年7月12日 18時54分

-

ゴルフアパレルJackBunny!!(ジャックバニー)から湖池屋のロングセラー『ポテトチップス のり塩』コラボアイテムを発売!

PR TIMES / 2024年7月12日 15時15分

-

【水難事故予防】湖池屋ポテトチップスで「浮く体験」 子どもの命を守る『WaterSafety教室』関西のスイミングや学校などで開催

PR TIMES / 2024年6月25日 10時45分

ランキング

-

1「土用の丑の日」物価高でも…あの手この手の“うなぎ商戦” 大手スーパーの目玉は「超特大」

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年7月22日 19時59分

-

2「地方に多いホームセンター」が都会進出を狙う訳 人口減少が進む中、大手を軸に再編が進行

東洋経済オンライン / 2024年7月23日 8時30分

-

3「脱ママチャリ」電動自転車がここへ来て人気の訳 10万超でも高性能化、小型化で「1人1台」に?

東洋経済オンライン / 2024年7月23日 10時0分

-

4小林製薬、会長と社長が辞任へ…「紅麹」サプリ問題の対応遅れで経営責任明確化

読売新聞 / 2024年7月22日 21時37分

-

5円安は、バイデン大統領と共に撤退か

トウシル / 2024年7月23日 10時31分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください