「カルビーに勝つにはこれしかない」湖池屋がカラムーチョという禁断の味に手を出したワケ

プレジデントオンライン / 2021年11月3日 15時15分

■湖池屋を猛追する最後発のカルビー

1962年、湖池屋は日本で最初にポテトチップスを「お菓子」として量産し、販売する。その後、1960年代後半から70年代にかけて、さまざまな菓子メーカーがポテトチップス市場に参入した。最後発で参入したのがカルビーである。同社は1964年発売の「かっぱえびせん」で一大市場を築いており、文字通り破竹の勢いだった。

「カルビー創業者である松尾孝さんの三男・雅彦さん(後に第3代社長に就任)がポテトチップス事業のリーダーでした。参入にあたりカルビーさんは、かつてわれわれのライバルだった会社が持っていた北海道の工場を買い、そこでポテトチップスの製造を開始。テスト販売時は、われわれと同じ150円で売り始めたそうです。その後、価格を100円にしたら飛ぶように売れだしたんです」

■合わせて100円にしなかったメーカーだけが残った

1975年、「カルビーポテトチップス うすしお味」が100円で発売。この“価格破壊”はポテトチップス業界に衝撃をもたらした。当時、湖池屋を含む各社は150円の横並び。100円に下げれ

「社長だった親父(湖池屋創業者・小池和夫氏)は『大変なことになった』と言っていました。当時ポテトチップスメーカーは約100社あり、カルビーさんに合わせて100円に値下げするメーカーも出てきたけど、湖池屋は変えませんでした。うちくらいの会社規模じゃ、100円ではとてもやっていけないんです。結果どうなったかというと、値段を下げなかったメーカーだけが残りました」

カルビー参入からしばらくの間は、湖池屋もカルビーと一緒に売り上げを伸ばした。ところが3年くらいたった頃から、大きく水をあけられる。

「カルビーさんの品質が良くなったんです。ポテトチップスの製造はノウハウが必要なので、どんなメーカーでも参入当初は品質が十分じゃない。だから参入当初のカルビーさんが『50円安い』というのは、ある意味で妥当だったんです。ところが、カルビーさんの品質が徐々に上がって湖池屋との品質差が縮まってくると、『湖池屋が50円高い』ことが市場で通用しなくなっていきました」

■コンソメパンチ登場の衝撃

そして、小池氏をして「カルビー最大のヒット作」と言わしめる商品が世に放たれる。1978年に発売された「ポテトチップス コンソメパンチ」だ。

当時のポテトチップス市場は“塩はカルビー、のり塩は湖池屋”という構図。湖池屋はほかにバーベキュー、カレー、ガーリックといった味も出していたが、市場全体として味のバリエーションはそれほど多くなかった。

そこに今までになかった味として「コンソメパンチ」が登場した。コンソメとは本来、牛肉・鶏肉・魚などからとった出汁に肉や野菜を加えて煮たスープのことだが、本物を口にするより前に「コンソメパンチ」がコンソメの初体験だった日本人は多かっただろう。

「コンソメパンチ」はまたたく間に人気を博し、カルビーはさらに躍進する。孝青年が父親の会社・湖池屋に入社するのはその2年後、1980年のことだ。

■「この会社、もつだろうか?」

「カルビーさんが最初に100円で参入してきた時、親父は僕を会社に誘わなかったんです。『こりゃあ会社がもたないぞ』って思ってたんじゃないかな。ところが意外と3年くらいはもったので、息子を呼ぼうということになった。だけど入社してみると、やっぱり業績は悪い。これは大変だなと。いずれこの会社を継ぐんだと覚悟は決めていましたが、それまでこの会社もつだろうか、と思っていました(笑)」

「僕の入社時点で、カルビーさんの会社規模は湖池屋の10倍もありました。うちはようやく名古屋と大阪に営業所を出したくらいだったので、全国ネットワークがない。関東と東北を中心に売っていたんです。カルビーさんは創業の地が広島ですから、西日本はめっぽう強い。だから西日本では湖池屋よりカルビーさんのほうがポテトチップスの老舗メーカーだと思われていたんです」

■「全部、カルビーの逆を行こう」

カルビー参入年に集計された1975年の国内ポテトチップス市場シェアは、湖池屋が27.6%で1位。しかし1984年にはカルビーが79.9%と圧倒的なシェアトップとなり、湖池屋は9.0%と激減。このまま同じ戦い方をしていては、いずれ淘汰されてしまう。そこで出た結論が「全部、カルビーの逆を行こう」だった。

「当時ポテトチップスのメインターゲットは女性と子供でしたから、逆に大人の男性に食べてもらうべく、辛い味付けで行こうと決めました。売り場もお菓子売り場でなくておつまみ売り場。原料がジャガイモなのは同じだけど、カットは薄切りスライスではなく、おつまみ感のあるスティックタイプ。値段も、150円でさえ高いと言われていた中で200円。さきいかなんかは大抵300円くらいしていましたから、それと比べれば別に高くない」

「要するに、あらゆる面でポテトチップスっぽく見せたくなかったんですよ。『ポテトチップスだけど、ポテトチップじゃないもの』を作ろうと思ったんです。『カルビーのポテトチップス』と比較されないように」

■商品名も「どうせなら突き抜けよう」

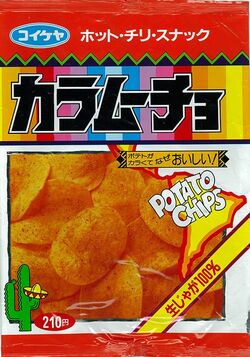

商品名は、辛い+ムーチョ(Mucho/スペイン語で「たくさん」の意)で「カラムーチョ」だ。

「メキシコ風の商品名にしようという話は早い段階から決まっていました。その後デザイナーがいろいろと候補を考えてくれた中で、一番飛び抜けたものを選んだんです。『チリ◯◯』みたいなもっと無難な候補もあったけど、どうせなら突き抜けようと。パッケージに書かれている『こんなに辛くてインカ帝国』というダジャレも、会議で盛り上がった勢いで決まりました。今の湖池屋がやっていることと一緒ですが、とにかく特徴を出さないと埋もれてしまいますからね」

■スーパーはNG、コンビニで大ブレイク

ところが、一番の取引先だったスーパーマーケットが取り扱ってくれない。理由は「お客さんからクレームが来るから」。辛いものはタブーの時代だった。

「当時は『辛いものを食べると頭が悪くなる』なんて平気で言われていたんです。子供が食べたらどうするんだって。そもそも子供は狙ってません、おつまみ売り場で売りましょうって提案したんですけど、それでも駄目でした」

「数カ月は全然売れませんでした。仕方がないから、当時店舗数を増やし始めていたコンビニエンスストアに商談に行ったら、取り扱ってくれたんです。コンビニは酒屋さんから転向する人が多かったので、『うちの店のお客さんだったら、こういうのが売れるかも』と。おつまみとして見てくれたわけです」

これが見事にはまる。コンビニチェーンでの取り扱い1カ月目からお菓子ジャンルでトップの売り上げ。しかもその数カ月後には加工食品の中でもトップ。つまり、冷凍食品やレトルト食品やインスタントラーメンや缶詰などもあわせたカテゴリで「カラムーチョ」が最も売れた商品となったのだ。

「もう、無茶苦茶な売れ方でした。一番コアのお客さんは大学生。コンビニを頻繁に利用する層ですね。結局、子供にも人気になっちゃったんですけど。おかげで年商が3年で倍になりました」

■落書きから生まれたヒーヒーばあちゃん

快進撃を続ける「カラムーチョ」。1986年にはCMを流し始める。そこに登場したのが、以降トレードマークになる「ヒーヒーばあちゃん」というキャラクターだ。

「もとは落書きだったんですよ。クリエイティブディレクターの西橋裕三さんという人が、打ち合わせ中に暇だったからと絵コンテの隅に描いたもの。それが面白いってことで、マスコットになっちゃった。マーケティングとかそんな偉そうなもんじゃない。とにかく個性的なものに仕上げていかないと、販売力も広告力もあるカルビーさんには勝てないと思って」

「カラムーチョ」以降の湖池屋はブランド戦略を取るようになる。会社名ではなくブランド名を推すのだ。「湖池屋のポテトチップス」ではなく「カラムーチョ」という商品名を連呼する。その後の「スコーン」(87年発売)「ポリンキー」(90年発売)「ドンタコス」(94年発売)などのCMもそうだ。

■CMは「お金がないので」ブランド連呼型

「商品名を連呼する理由は2つ。ひとつは、とにかく商品を有名にしたいから。もうひとつは、お金がなくて有名タレントさんを使えなかったから。当時の湖池屋は広告代理店にCMをお願いする際、新人さんにやらせてあげてくれって言ってたんです。新人で、優秀な人をって。大手がやるCMは有名タレントさんを使って、きれいなイメージで仕上げるじゃないですか。うちはそうじゃなくてインパクト重視。それで出てきたのが佐藤雅彦さんでした」

佐藤雅彦、1977年電通入社。湖池屋の「スコーン」「ポリンキー」「ドンタコス」ほか、NEC「バザールでござーる」など著名なCMを多数手掛ける。電通退社後はプレイステーション用ゲーム『I.Q インテリジェントキューブ』を企画したほか、『だんご3兄弟』の作詞・プロデュース、NHK Eテレ『ピタゴラスイッチ』の監修も務める才人だ。佐藤が最初に手掛けた湖池屋のCMは、「ぱりぱりのり塩、やっぱりのり塩」が連呼される「コイケヤ のり塩」である。

「初めてお会いした時から、すごく変わった人だなって。とにかく変で面白い。『ポリンキー』のCMでプレゼンしてくれたときなんて、その場で歌い始めるんですよ。それだけ才能のある方にやっていただけたのは、ひとえに運だと思います」

■海外売上の8割を占めている

現在、湖池屋の海外売上の実に8割を「カラムーチョ」が占める。

「海外にこういう味は意外とないんです。例えばアメリカだと、ポテトチップスの味の75%は塩味。要するに食事なんですね。お腹が空いた時や料理の添え物としてポリポリ食べる。だけど日本のポテトチップスやポテトスナックはお菓子。いろんな味がある。だから『カラムーチョ』は珍しいんじゃないかな」

「しかも『カラムーチョ』は、メキシコ的なフレーバーやクミンなんかも入ってますけど、辛み以外のベース部分は日本的なんですよ。海外にも辛いスナックはあるけど、辛さだけで味付けされていることが多いです。日本的な、いわゆる旨味の部分はあまりない。だから『カラムーチョ』は海外で受けるんだと思います」

振り返ってみれば、日本で1980年代半ばに起こった「激辛ブーム」の火付け役は間違いなく「カラムーチョ」だった。1984年に2300トンだった唐辛子の輸入量は翌年に倍増。「カラムーチョ」は日本人の味覚を確実に変えた。

■フレーバー複雑化の嚆矢となった

「それまで食品業界ではタブーだった“激辛”が売れているのを各社さんが見て、『ああ、辛いのも売れるんだ』って気づいたんですよね。『カラムーチョ』は本来はニッチを狙ってたんです。だけど蓋を開けてみると全然ニッチじゃなかった。想像以上にマーケットが大きかった」

「『カラムーチョ』は辛いだけでなくものすごく複雑な味なので、各社は『辛いうえに、こんなにおいしくできるんだ』と驚いたと思います。実際『カラムーチョ』以降は“強い味”がものすごくおいしく、進化していきました。ヤマヨシさんの『わさビーフ』も1987年発売ですし」

80年代後半から90年代にかけ、ポテトチップスメーカー各社は新しいフレーバーや形状を次から次へと発売し、ポテトチップスは多様化の時代に突入する。現在の日本でこれだけ多くのポテトチップス商品が出ているのは、「カラムーチョ」が最初の突破口を開いたからにほかならない。

【参考資料】

「’75 食品マーケティング要覧 No.3 スナック食品市場の将来」富士経済/1975年

「’85 食品マーケティング要覧 No.5 スナック菓子市場の徹底分析」富士経済/1985年

畑中三応子『ファッションフード、あります。』紀伊國屋書店/2013年

----------

編集者/ライター

1974年、愛知県生まれ。キネマ旬報社でDVD業界誌編集長、書籍編集者を経てフリーランス。著書に『「こち亀」社会論 超一級の文化史料を読み解く』(イースト・プレス)、『ぼくたちの離婚』(角川新書)、『ドラがたり のび太系男子と藤子・F・不二雄の時代』(PLANETS)、『セーラームーン世代の社会論』(すばる舎リンケージ)がある。

----------

(編集者/ライター 稲田 豊史)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

毎年完売御礼!年に一度しか味わえない最高クラスのポテトチップス「三方原ポテトチップス うすしお味/のり塩」 -6月20日より湖池屋オンラインショップにて予約受付開始-

PR TIMES / 2024年6月20日 13時15分

-

【ドンキ限定】コラボした「カラムーチョ」!本気過ぎる辛さに悶絶する

イエモネ / 2024年6月19日 11時0分

-

暑い夏にぴったりな“強刺激ムーチョ”2品が新発売! 思わずヒー!「めっちゃカラムーチョ 燃えよ熱狂 ヒーヒースパイス」 ファン待望No.1の味!「めっちゃすっぱムーチョ 青春の叫び」

PR TIMES / 2024年6月17日 16時15分

-

ビアードパパの親会社は永谷園 ダスキンとミスド、快活CLUBとAOKIの関係性は

J-CASTニュース / 2024年6月11日 8時0分

-

湖池屋“究極のポテチ”が好調 まずは「安さ」からの決別、その後どうなった?

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月11日 6時0分

ランキング

-

1関東「気動車王国」の離れ小島路線が面白い! 不思議な“右ハンドル”車両 3駅の路線に“スゴイ密度”であるものとは?

乗りものニュース / 2024年6月29日 15時12分

-

2意外な面倒さも? 財布いらずの「スマート支払い」、店側はどう思っているのか

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 8時10分

-

3ウイスキーが「おじさんのお酒」から激変したワケ 市場復活に導いたサントリーのハイボール秘話

東洋経済オンライン / 2024年6月30日 8時20分

-

4「押しボタン式信号」なぜ“押してすぐ青”にならないケースが? 納得の理由があった!

乗りものニュース / 2024年6月29日 16時42分

-

5アングル:生成AI普及、拒絶と有効利用の間で揺れる欧州コミック業界

ロイター / 2024年6月30日 7時54分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください