「日本のサグラダ・ファミリア」がついに完成…それでも横浜駅の迷宮性が解消しないワケ

プレジデントオンライン / 2021年11月11日 15時15分

※本稿は、渡瀬基樹『迷宮駅を探索する』(星海社新書)の一部を再編集したものです。

■日本で最初に開業した横浜駅は移転を繰り返す

日本で最初に開業した鉄道駅は、1872年(明治5年)の仮開通時に誕生した、品川駅と横浜駅だ。だが、この初代横浜駅は現在の横浜駅とはまったく別の場所にあった。

1858年(安政5年)に締結された安政五カ国条約(日米修好通商条約など)によって、箱館・神奈川・新潟・兵庫・長崎は貿易を前提とした「開港五港」となった。

江戸幕府は開港にあたって、東海道の要衝である神奈川ではなく、入江の対岸にあたる横浜村に開港場を新設することにした。

当時の港の範囲は、現在のみなとみらい線馬車道駅付近から山下公園にかけての一帯で、大岡川と首都高速横羽線、中村川に囲まれたエリアが外国人居留地に指定され、「関内」と呼ばれて賑わっていた。初代横浜駅は大岡川を挟んだ対面に建設され、ここから関東一円や東北・甲信越から運ばれた生糸が、港へと運び込まれていった。

貨物輸送が最大の使命だった初代横浜駅は、延伸などまったく考慮されていなかったため、頭端式ホームで建設された。しかし大阪~神戸間の鉄道が開通し、さらに東西の鉄道を東海道でつなげる計画が進められると、この構造が問題となっていく。

■横行する「横浜飛ばし」に市民が反発

1887年(明治20年)に横浜~国府津間が開通し、1889年(明治22年)には東海道本線が全通するが、横浜駅は通過できない構造のままだった。東京方面から大阪方面への直行列車を運行する場合、横浜駅で方向転換(スイッチバック)する必要があるが、それには牽引する蒸気機関車を逆方向に付け替えなければならない。手間と時間がかかるこの作業が、東西輸送の大きな障害となった。

1894年(明治27年)に日清戦争が勃発すると、軍の要請で横浜駅を通過する短絡直通線が作られ、軍用貨物列車はそちらを通行するようになる。戦争終結後も、長距離の優等列車は横浜駅に停車せず、所要時間を40分も短縮できる短絡線を直行するようになった。この「横浜飛ばし」で不便となった横浜市民は反発した。

■JR線に東神奈川駅があって神奈川駅がないワケ

問題を抜本的に解決するため、東海道本線のルートを一部変更し、大阪方面へも初代横浜駅方面へも通過可能な場所に駅を設置することになった。こうして1915年(大正4年)に誕生したのが二代目横浜駅で、東急東横線の旧高島町駅付近に設置された。同時に初代横浜駅は桜木町駅に改称されている。

だが、ルネサンス様式のモダンなレンガ造りだった二代目横浜駅は、わずか8年で姿を消す。1923年(大正12年)9月1日に関東大震災が発生し、駅舎が倒壊。同時に日本最古の駅舎だった初代横浜駅こと桜木町駅も焼失している。

しばらく仮駅舎のまま営業していたが、横浜駅は再び場所を移すこととなった。東海道本線をより直線化するため、旧平沼駅経由の短絡線を復活させ、横浜駅はより東京側である現在の位置に1928年(昭和3年)10月に移転した。東京寄りの隣駅だった神奈川駅は、距離が近すぎたため廃駅となる。現在、JR線に東神奈川駅はあっても、神奈川駅がないのはこうした経緯がある。

■今は駅の玄関口でも戦前は寂れた広場だった横浜駅西口

前後して、私鉄線も続々と乗り入れる。既に神奈川駅まで開通していた東京横浜電鉄(現在の東急東横線)は、5月に高島町まで延伸。三代目横浜駅の開業に合わせて、駅を併設した。1929年(昭和4年)には京浜電気鉄道(現在の京急本線)が仮開業(翌年に本開業)し、1933年(昭和8年)には神中鉄道(現在の相模鉄道本線)が開通した。

路面電車(市電)の停車場があった東口に立派な駅舎が作られたものの、駅前は関内に比べて栄えているとはいえず、関東大震災で大炎上したアメリカの石油会社「スタンダード・オイル」の油槽所があった西口は、さらに寂れたところだった。

神中鉄道が相模川の砂利を運搬する路線として建設されたという経緯もあり、砂利置き場も広がっていた。戦後は米軍に接収され、石炭や資材が置かれていたが、神中鉄道を合併した相模鉄道がスタンダード・オイルの所有する土地2万4688m2を買収したことで、西口の様相は一変する。

1956年(昭和31年)にアーケード商店街「横浜駅名品街」が誕生。1959年(昭和34年)には横浜髙島屋がオープンし、1962年(昭和37年)には横浜駅西口駅舎として横浜ステーションビルが竣工した。

こうして横浜駅の玄関口は、西口へと大きくシフトしていく。対する東口にも1968年(昭和43年)にスカイビル(初代)、1980年(昭和55年)にポルタ地下街とルミネが誕生。1981年(昭和56年)に東西自由通路が完成して、現在の横浜駅の構造が完成していった。

■構造は理想的だが運用が複雑なJR線

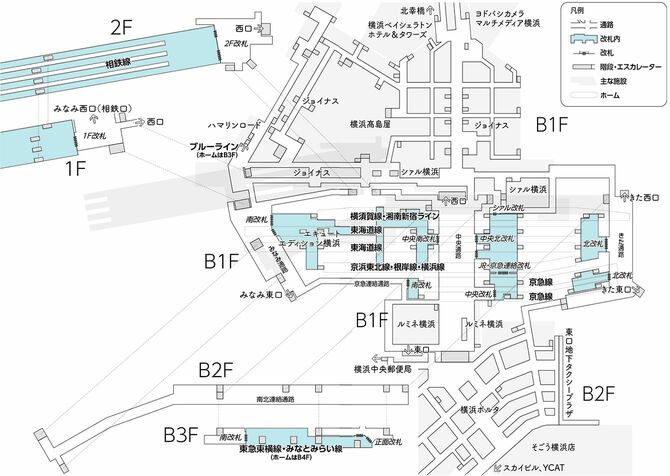

JR横浜駅は4面8線の島式ホームが平行に並ぶ地上駅で、地下1階には駅の東西を結ぶ三本の自由通路があり、北から、きた通路、中央通路、みなみ通路と名付けられている。

きた通路南側に北改札、中央通路の両側に中央北改札と中央南改札、みなみ通路北側に南改札があり、中央南改札と南改札の内部はつながっている。

この構造は池袋駅と極めて類似している。ホームの数、自由通路の数、改札内のつながっているエリアまで同じだ。自由通路が広々としているため、横浜駅のほうが移動はスムーズだが、違いといえばそれくらい。構造の理解が容易な、理想的な碁盤目状といえる。

注意が必要なのは運用面が複雑なところだ。

■上野東京ラインの運行開始で東海道線ホームが複雑に

5・6番線は東海道線の下り、7・8番線は上り列車が発着する。9番線は横須賀線の下り、10番線は上り列車だったのだが、2001年に湘南新宿ライン、2015年に上野東京ラインが運行開始したことで、事情が大きく変わってしまった。

横浜駅からは両線を経由して、東北本線(宇都宮線)と高崎線に直通するようになった。東京方面と新宿方面に分岐したあと、赤羽〜大宮間でいったん合流し、再び東北本線と高崎線に分岐する。ホームは7・8番線が東京方面、10番線が新宿方面と分かれているが、大宮駅から先の方面については考慮されていない。

下り線はさらに複雑で、横浜駅からどの方面に行くかは関係なく、横浜駅までどのルートで来た列車かによってホームが分かれている。そのため5・6番線はすべて東海道線に直通するが、9番線には東海道線と横須賀線へ向かう列車が混在する。

これはもう、路線の設計の問題だから、解消しようがない。上りの大宮駅以北へ行く人は5・6番線と10番線を、下りの東海道線方面は5・6番線と9番線を注意深く確認したい。

JRの東側にあるのが京急横浜駅で、2面2線の単式ホームとなっている。もともと1面2線の島式ホームだったが、ホームの混雑が激しかったため、東側に新たに単式ホームを設置。島式ホームの片側を封鎖することで、単式ホームが二つ並ぶ形に変更した。

駅西口の南側には、相鉄横浜駅がある。相鉄線の2階改札からJR線や京急線に乗り換えるときは、若干の注意が必要だ。相鉄横浜駅は「ジョイナス」という商業施設の中にあり、横浜髙島屋や専門店街で構成されている。そのため2階改札をまっすぐ進むと、いきなり専門店街に出くわしてしまう。改札の右手奥にある、中央通路へ向かうエスカレーターを見つけることがポイントだ。

■上がって下がってを繰り返す地下駅の連絡通路

地上駅はそれほど難敵ではない横浜駅だが、地下はなかなか厄介だ。

以前はJR線と平行する位置にあった東急横浜駅は、2004年に地下に移転し、新たに建設された横浜高速鉄道みなとみらい線(MM線)との直通運転が始まった。

東横線・MM線横浜駅は、地下3階に改札があり、そこからさらに下った地下5階にホームがある。渋谷といい、横浜といい、近年の東急の地下駅移転はとにかく階層が深い。改札からホームへはエスカレーターで直結しているものの、地表からホームへ向かうには計四本のエスカレーターを乗り継ぐ必要がある。乗換に時間がかかることを覚悟しておきたい。

もう一つの地下駅が地下鉄ブルーラインの横浜駅だ。みなみ通路の西端という飛地のような場所にあるのは、後発駅のため致し方ないところだが、やはり乗換は不便だ。難敵は、東横線・MM線横浜駅からの乗換ルートだ。

ホームが地下5階にある東横線・MM線と、地下3階の地下鉄線を乗り換えるためには、フロアを3回上がって地下1階へ行き、再び2.5回下がる。一気に上がって下がるのならまだいいのだが、すべてブツ切りだ。これだけ理不尽な上下移動は、他の迷宮駅でも類を見ない。横浜駅の迷宮性を象徴する場所といえるだろう。

■地下街やバスターミナルも対照的な駅の東西

駅以外の地下空間も、なかなかの難物だ。東口には地下街「横浜ポルタ」が広がり、そごう横浜店が入居する横浜新都市ビルと、マルイシティ横浜のあるスカイビルに直結している。

地下街そのものの構造も複雑なのだが、厄介なのは横浜新都市ビルには横浜駅東口バスターミナル、スカイビルには横浜シティ・エア・ターミナル(YCAT)というバスターミナルが、それぞれ1階に配置されていることだ。

このバスターミナルの構造が、とにかく難解なのだ。路線バスのターミナルとYCATの乗り場が一体となって、整然と並んでいるように見えるのだが、構造は別々だ。

路線バスの乗車バースはA~Cの三つの島に分かれているが、そこへ向かう道筋が見つけづらいうえ、階段の位置と向きが微妙に異なる。YCATの乗車バースは、そもそも建物の構造が別なので、スカイビルを経由しないと入ることができない。

バス停に行きたくても行きにくい東口に対し、バス停に行きたくないのに行ってしまうのが西口だ。

地下街はかつて「ダイヤモンド地下街」という名称だったが、現在はジョイナスの一部という扱いになっている。中央通路から直結する地下通路が完成し、「馬の背」が解消されたことで、アクセスが容易になった。

問題はこのジョイナス地下街から、地上へと上がる階段だ。中央通路からまっすぐ進むと、左右にいくつか階段が見えてくる。外に出ようと、焦ってこの階段を上がると、その先が行き止まりなのだ。バス停の島になっていて、横断歩道で渡ることもできない。新宿駅の西口と同じような構造になっている。

ジョイナスの地下は、広い割にはシンプルな構造でわかりやすい。横浜髙島屋はもちろん、横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズやヨドバシカメラ マルチメディア横浜、横浜モアーズなど、近隣の主要施設にも直結している。

■「日本のサグラダ・ファミリア」がついに完成する

横浜駅周辺には、今後の整備計画がいくつかある。一つは横浜市による都市計画「エキサイトよこはま22」に記載のある、線路上空デッキだ。中央通路とみなみ通路の間の線路上空に、駅の東西を横断するデッキを作るというもので、相鉄横浜駅からルミネの南端を経て、スカイビルまで直結する。横浜中央郵便局周辺の「ステーションオアシス」も開発が予定されている。

駅の移設や地下自由通路の設置が完了し、中央通路からジョイナス地下街への「馬の背」も2019年に解消された。2020年には「NEWoMan横浜」や「シァル横浜」などが入居する駅ビル「JR横浜タワー」が西口一帯に完成。屋上広場や回遊デッキも設置され、駅北側の鶴屋町方面のデッキ「はまレールウォーク」も新設された。

「日本のサグラダ・ファミリア」と呼ばれるほど、絶えず工事が行われてきた横浜駅だが、基本的な構造は今後しばらく変わりそうにない。これ以上の迷宮化が進むことは、当分の間なさそうだ。

----------

ライター

1976年生まれ、静岡県出身。明治大卒。ゴルフ雑誌、自動車雑誌などの編集を経て、現在はフリーの編集者・ライターとして、高速道路、航空機、鉄道など交通関係の記事制作・編集に携わる。編著に『全国サービスエリアをとことん楽しむ!』(宝島社)など。

----------

(ライター 渡瀬 基樹)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「日本一のモグラ駅」に行くための特急とは? 国鉄型が“最後の力走” 乗った人も力走が必要!?

乗りものニュース / 2024年6月30日 15時12分

-

新宿駅の風景から“何かが消えた”… 100年に一度?「西口から東口が見える」空前絶後の光景 再開発の全貌

乗りものニュース / 2024年6月27日 9時42分

-

大阪メトロ野田阪神駅「ライバル社名」を名乗る謎 千日前線の始発駅、降車ホームに広がる異空間

東洋経済オンライン / 2024年6月12日 6時30分

-

「廃止してくれないか」と市がJRに提案する路線に乗ってみた ガッツリ朝ラッシュ なのにナゼ?

乗りものニュース / 2024年6月11日 14時42分

-

なぜ地味なのか「JR難波」 かつての一大ターミナル今後は大化け? 実は30年前からあった“構想”

乗りものニュース / 2024年6月8日 7時12分

ランキング

-

1意外な面倒さも? 財布いらずの「スマート支払い」、店側はどう思っているのか

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 8時10分

-

2ウイスキーが「おじさんのお酒」から激変したワケ 市場復活に導いたサントリーのハイボール秘話

東洋経済オンライン / 2024年6月30日 8時20分

-

3関東「気動車王国」の離れ小島路線が面白い! 不思議な“右ハンドル”車両 3駅の路線に“スゴイ密度”であるものとは?

乗りものニュース / 2024年6月29日 15時12分

-

4「押しボタン式信号」なぜ“押してすぐ青”にならないケースが? 納得の理由があった!

乗りものニュース / 2024年6月29日 16時42分

-

5障害者雇用未達で「社名公表」寸前からの挽回劇 法定雇用率クリアへの3年で見えた成果と課題

東洋経済オンライン / 2024年6月30日 9時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください