人前で話すときにちょっと使うだけで一気にプロっぽくなる「魔法の言葉」

プレジデントオンライン / 2021年11月10日 12時15分

※本稿は、須藤亮『トッププレゼンターが教える「企画書とプレゼン」実践講座』(日本実業出版社)の一部を再編集したものです。

■「ポジティブさ」と「それなりの自信」で心を動かす

私は、40年近くマーケティング・コミュニケーションの仕事をしています。その中、国内外で数々のプレゼンをこなしてきました。その都度、結果に一喜一憂し、そこに人生がありました。

そんな経験を通して感じたのは、「プレゼンは自分を磨く舞台」だったということです。

だからこそ、プレゼン前には入念に準備しますし、1回1回一生懸命、相手の心を動かそうと工夫しました。

今回、そのノウハウを棚卸しして、ティップスとしてお伝えします。

まず言いたいのは、あなたもプレゼンの機会を得たならば、いかに相手の心を動かすかという気概を持って立ち向かうべきということです。

ここでは相手の心を動かすティップスをいくつか紹介していきます。

依頼主は、何らかの問題を抱え、悩んでいるわけです。だからこそ何らかの企画をし、アクションを起こさねばならないと思っています。もしかしたら、それは大きな投資かもしれない。あるいは、会社が潰れないためにどうしてもやらなければならないことなのかもしれない。いずれにしても、直面する問題に切迫しているのは確かです。

そういった相手に対して大事なのは、相手の身になって考えること、そしてプレゼンを通じて相手を勇気づけることです。

ですから、プレゼンする側にポジティブかつそれなりの自信が垣間見えなければ、相手も心を動かされないでしょう。

「うまいこと言うね」「この手ならうまくいくかもしれない」「そうか、この手があったか」。プレゼン後に相手に心の中でこう思わせることができれば、そのプレゼンは成功と言えるでしょう。

心を動かす。そんなシチュエーションに際して、プレゼンターが心がけるべき「姿勢」とはどのようなものでしょうか。それは3つあります。

■プレゼンターが心がけるべき3つの姿勢

1つ目は、「熱意」です。

上に述べた通りで、あなたはその悩みの深さを理解し、同調し、その中で一生懸命考えてきましたという態度を持ってこそ、初めて相手の共感が得られます。

2つ目は、「プロフェッショナル性」です。

依頼主があなたやあなたの会社に頼んでくる理由の一つとして、自分たちにはないノウハウや経験で、悩みを解決してくれるかもしれないという期待があります。社内で誰かに何か頼まれるのも同じことでしょう。少しでもそれに応える部分や態度が示せると、あなたに対する相手の信用度が増します。

3つ目は、適度な「謙虚さ」です。

いくら自分たちがプロフェッショナルだとしても、常に上から目線で応対していては共感は得られません。お医者さんもそうですよね。患者の立場に立って親身に相談に乗り診療をすることで、患者は安心して診断を受け入れます。

■答えを肝心な場面まで見せない

相手の一番聞きたいところも戦略とそれに基づく「施策」でしょう。

そうなると、そこに辿り着くまでにいかに相手を飽きさせず盛り上げるかがプレゼンの一つのカギになります。

具体的には、現状分析から課題の設定に向けて徐々に読み解いていき、戦略に辿り着くわけですが、その途中で戦略が容易にバレてしまうとなるとプレゼンの効果は半減します。

ですので、プレゼン中は戦略の部分で使うキーワードなどを、その前の段階で決して見せないように工夫します。

よくある悪いケースですが、プレゼン直前の挨拶時に、上司自らいかに自分たちがよく考えてうまい提案に仕立て上げたかを話し、勢い余って聞き手に今回の根底になる考え方やキーワードを口を滑らせて言ってしまうことがあります。

そうなってしまっては、プレゼン時に再びその箇所を熱くしゃべっても、相手にインパクトを与えることはできません。

相手のワクワク感を維持するためのちょっとしたティップスは、肝心な場面まで答えを見せないことです。

■「接続詞」次第で説得力が増す

次に、プレゼンターが心がけるべき意外に大事なことをお伝えします。それは、「言葉のつなぎ方」です。

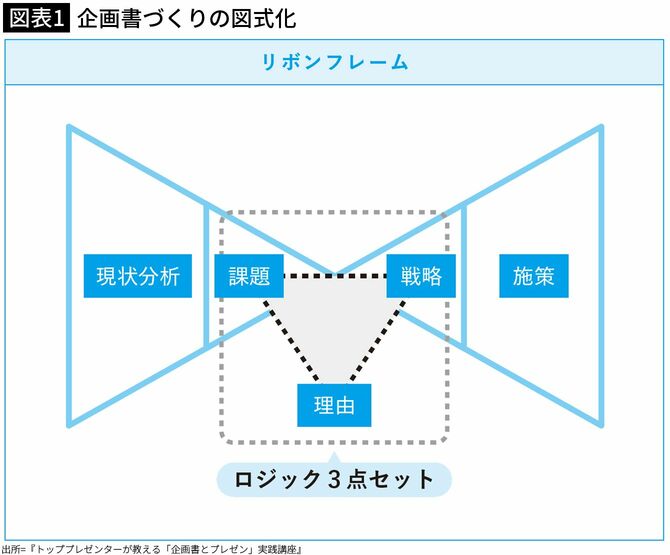

リボンフレーム(図表1)でつくった企画書の特徴は、企画書自体が大変ロジカルにきっちりつくられていることです。つまり極端な話、企画書を棒読みすれば、言いたいことは伝わるはずです。

しかし、プレゼンターの姿勢のところで「プロフェッショナル性」が必要と述べたように、いかにプロフェッショナルな雰囲気をまとわせるかが勝負になります。その時、意外に大事なのが「つなぎ言葉」です。企画書の文章を、いかに適切な言葉でつなぎ、補強するかが重要なのです。

有効な「言葉のつなぎ」を加えることで説得力が俄然異なってきます。

( )の部分が、企画書に新たに加えた補強の文章や接続詞です。「今回の課題の考え方ですが、(売り上げ不振の)原因①、(すなわち、)本を買って読む人の減少は、いち本屋での解決は難しい(でしょう。)(ならば、)もう一つの要因、(つまり、)ネットに流れているお客様を何とかすること(に課題を設定します。)(何故なら、)他の本屋のように何らかの活動をやって存在感を増すことで、この本屋さんのかつてのファンを引き戻すことができれば、客離れを解消できる(可能性があるからです。)」

この中で、( )の部分は、企画書には書いてありません。それをプレゼンターが適切に付け足すことで話がスムーズに流れるのです。

■プレゼンはやればやるほどうまくなる

また、同様に重要なのがプレゼンの「冒頭と締めの言葉」です。

例えば、「今回、御社の期待に応えるため我々の知恵を総動員して考えてまいりました」とか、「我々の提案によって御社の懸案の課題が解決できると確信しております」とかいう言葉です。

プレゼンターの態度として、「熱意」や「謙虚さ」が大事だと言いましたが、プレゼンの冒頭部と最後の締めの言葉を選ぶことで、このような態度が相手に伝わり、好感が持てるものとなるでしょう。

やればやるほどうまくなるのは、ものの上手のたとえではありますが、特にプレゼンはその効果が現れやすいものです。

何故なら、プレゼンは当事者を含め多くの人が見ています。ということは、他人の評価が付いて回るということです。

プレゼン後は、プレゼンを受けた側も同席した仲間も、ああだこうだと意見を言うはずです。それは企画書の評価であり、プレゼンの評価であり、結局プレゼンターの評価になって返ってくるのです。

この評価の声が必然、反省材料となったり、自分の癖や特徴を知る絶好の機会となったりします。

そして、次のプレゼンではそれを踏まえてどうやろうかというマインドが働き、結果的にどんどんプレゼン力がついていきます。

■プレゼンで見初められることもある

プレゼンを重ねていくと、プレゼンする相手として同じ人が意外に数多く登場します。そして大抵の場合、それは目上の人であることが多いです。

すると、この方は日頃こういう考えを持っているのかとか、こういうことに反応しやすいとかいう相手の特徴を知れ、それに合わせた対応ができるようになります。

そうなると、プレゼンの勝率や採用確率は上がっていくはずです。何故なら、それは相手の癖を知り心を動かす戦術を持ったということだからです。逆の立場からすれば、信頼してこちらの話を聞けるようになります。

このように、プレゼンを重ねることによって、自分を知ってもらったりアピールできる機会になったりします。

----------

マーケティングプランナー

1980年、早稲田大学法学部卒業。同年、博報堂に入社。以来、マーケティング職、ストラテジックプラニング職として35年間現場で、トヨタ自動車、花王、KFC、JT、味の素、全日空、マクドナルド、アステラス製薬など様々な業種の得意先を担当。博報堂アジア・ブランディング&ソリューション事務所を立上げ、その後、香港、広州、北京と渡り歩く。2013年に帰国。2015年に退社し、コンサルティング企業のTOM(トップ・オブ・マインド)を設立。

----------

(マーケティングプランナー 須藤 亮)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

いま「貯金はNG」なワケ...資産運用や仕事に効く「イチオシのビジネス書」を一挙紹介

ニューズウィーク日本版 / 2024年6月26日 17時27分

-

【今週の運勢】牡牛座 6/24~6/30

ハルメク365 / 2024年6月24日 7時0分

-

16股かける”ダメ男”も…沼にハマる人を救うには? 2.8万人の恋愛相談を受けたプロが究極アドバイス

ORICON NEWS / 2024年6月12日 8時0分

-

2.8万人もの恋愛相談実績を持つプロが指摘、多くの人が実はできていない“復縁連絡”の心構え「反応を見て、次の一手を打つ」

ORICON NEWS / 2024年6月11日 16時30分

-

人の心を動かす「数字の伝え方」100連発!スタンフォード経営大学院教授による話題の書『数字の翻訳』6/5発売

PR TIMES / 2024年6月5日 12時45分

ランキング

-

1意外な面倒さも? 財布いらずの「スマート支払い」、店側はどう思っているのか

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 8時10分

-

2ウイスキーが「おじさんのお酒」から激変したワケ 市場復活に導いたサントリーのハイボール秘話

東洋経済オンライン / 2024年6月30日 8時20分

-

3関東「気動車王国」の離れ小島路線が面白い! 不思議な“右ハンドル”車両 3駅の路線に“スゴイ密度”であるものとは?

乗りものニュース / 2024年6月29日 15時12分

-

4「押しボタン式信号」なぜ“押してすぐ青”にならないケースが? 納得の理由があった!

乗りものニュース / 2024年6月29日 16時42分

-

5障害者雇用未達で「社名公表」寸前からの挽回劇 法定雇用率クリアへの3年で見えた成果と課題

東洋経済オンライン / 2024年6月30日 9時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください