燃やせる脂肪は5%が限界…科学的に見て「運動したら痩せる」が大間違いである理由

プレジデントオンライン / 2021年11月11日 9時15分

※本稿は、ジェイソン・ファン著、多賀谷正子訳『トロント最高の医師が教える世界最新の太らないカラダ』(サンマーク出版)の一部を再編集したものです。

■毎日4時間運動してもやせない理由

ピーター・アッティア医師は〈ニュートリション・サイエンス・イニシアティブ〉の共同設立者だ。この組織は、栄養や肥満の研究における科学的分析の質を向上させることを目的として設立された。数年前まで、彼は長距離を得意とする水泳選手で、ロサンゼルスからサンタカタリナ島まで、およそ40キロ泳ぎきった十数人のうちのひとりだった。

彼は、運動選手にとってはごく一般的な高炭水化物の食事を摂り、毎日3、4時間の練習を丹念に行っていた。それなのに、当時の彼は自分が最適だと思う体重を18キロオーバーし、BMIは29で体脂肪率は25%だったという。

だが、運動をしていれば体重が減るはずではないのか?

カロリーのバランスがとれていないこと――摂取カロリーの増加と消費カロリーの減少――が肥満になる原因だとされている。だから、私たちは、体重を減らすには運動が最も大切だと信じてきた。運動量を増やせば、摂り過ぎたカロリーを燃やせるはずだ、と。

■「運動人口が増えても、太った人は減らない」統計データ

たしかに、運動するのは健康にいい。「医学の祖」といわれた古代ギリシャの医者、ヒポクラテスもこんなことを言っている。

「少な過ぎず多過ぎず、適度に栄養を摂り運動をすれば、私たちは間違いなく健康になれるだろう」

1950年代になると、心臓病への懸念が広がり始めたこともあって、身体活動や運動についての関心が高まり始めた。1955年には、アイゼンハワー大統領が〈青年の体力に関する大統領諮問委員会〉を設置。1966年には、アメリカ公衆衛生局が、「減量には運動量を増やすのが最も効果的」と提唱し始め、エアロビクスのスタジオが雨後の筍のように次々と開設されていった。

1977年にはジェイムズ・フィックスの『奇蹟のランニング』(クイックフォックス社)が大ベストセラーとなった。私が高校生だった1980年代の必読書といえば、ケネス・クーパー医師の『The New Aerobics(新しいエアロビクス)』だ。この頃、余暇に運動を取り入れる人が、どんどん増えていった。

運動をする人が増えたことで、肥満率は当然、減少するだろうと思われた。どこの国の政府も、減量のための運動を奨励するのに何百万ドルという資金をつぎ込み、国民を運動させることに成功していた。英国では、1977年から2008年までに、普段から運動する人の割合が、男性では32%から39%に増え、女性でも21%から29%に増えた(※1)。

ところが、問題があった。運動する人が増えても、肥満率の減少にはまったく効果がなかったのである。私たちがオールディーズの曲に合わせて踊って汗をかいても、肥満は容赦なく増えていった。

■イタリア人の肥満率はトレーニングに励むアメリカ人の3分の1

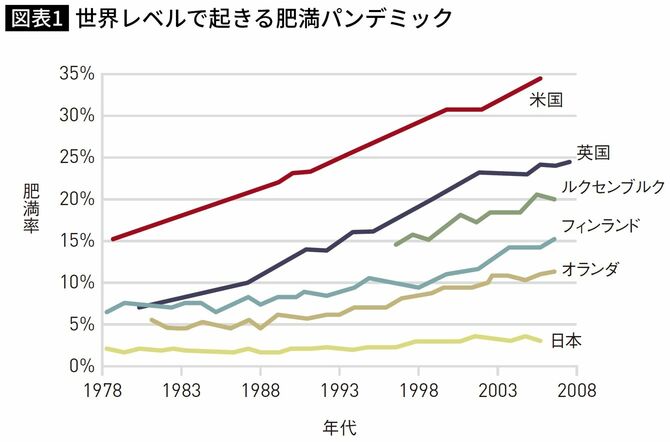

図表1(※2)を見てほしい。

肥満率の上昇は世界的な傾向だ。最近実施された8カ国を対象にした調査では、年間の運動日数は世界平均で112日だったところ、アメリカ人は最多の135日だった。オランダ人が最も少なく、93日(※3)。どこの国でも、人が運動をする主な目的は体重を減らすことだ。こうして運動をした結果、肥満率の減少につながったかって?

よくぞ聞いてくれた。年間の運動日数が少なかったオランダ人とイタリア人についていえば、ダンベルを使ってトレーニングに励んでいるアメリカ人に比べて、肥満率は3分の1にとどまっている。

米国国民健康栄養調査(NHANES)のデータを見ても、問題は明らかだ。2001年から2011年にかけて、運動量は総じて増えている(※4)。特定の地域にかぎっていえば(ケンタッキー州、バージニア州、フロリダ州、南北カロライナ州)運動量は大幅に増えた。

だが、むごい真実がここにある。運動量の増減にいっさい関係なく、肥満は増えている。運動量を増やしても、肥満は減らなかったのだ。

どうにも解せない結果だ。もっと運動をしなければだめだ、と言う人もいた。逆に、あまり運動をしないほうがいい、と言う人もいた。どっちにしろ、肥満は同じように増えていくのだから。

では、視点を変えて子どもの肥満を減らすのに、運動は有効だろうか? 端的に答えれば、有効ではない。2013年に発表された論文では、3歳から5歳までの子どもの運動量(活動量計を用いて計測された)となぜうまくいかないのだろう?

体重が比較されている(※5)。執筆者は、「運動と肥満の間には何ら関連が見られない」と結論づけた。

■1日32キロ歩いて消費するカロリーは「月並み」

なぜうまくいかないのだろう?

摂取カロリーと消費カロリーのバランスが問題であるという理論に基づけば、運動量の減少こそ、肥満が増える主な原因ということになる。

たとえば、かつてはどこに行くにも歩いて行ったのに、いまでは車を使っている。車など、人間の労力を節約する機器が増えたせいで、私たちの運動量は減っており、それが肥満につながったといわれている。テレビ、ゲーム、コンピュータの普及によって、座っている時間も長くなっている。

こうした説は、うまい詐欺師の言葉のように、始めは極めて理論的に聞こえる。だが、問題点がある。「真実ではない」という点だ。

研究者のハーマン・ポンツァーは、いまでも原始的な生活スタイルで暮らしている狩猟採集民族についての研究を行った。タンザニアのハッツァという民族は、食料を採取するために一日に24〜32キロも足で移動する。

彼らが一日に消費するエネルギーは、典型的な会社員よりも、ずいぶん多いだろうとあなたは思うかもしれない。だが、ポンツァーは「ニューヨーク・タイムズ」紙に寄稿した記事のなかで、驚くべき結果を述べている。「これほど体を使っていても、ハッツァ族が一日に燃やすカロリーは、欧米諸国の一般的な成人とほとんど変わらないことがわかった(※6)」

比較的最近の活動率を、肥満が本格的にまん延する以前の1980年代の活動率と比べても、それほど減っているわけではない(※7)。ヨーロッパの北部の諸国では、1980年代から2000年代の半ばまで、運動によるエネルギー消費量が計算され記録されてきた。それによると、驚いたことに、運動量はむしろ1980年代よりも実際は増えていることがわかった。

そこで研究者たちは、さらに一歩進んだ研究を行った。予測される野生哺乳動物のエネルギー消費量を計算したところ、エネルギー消費量は外気温とBMI指数によってほぼ決まることを突き止めた。

それを基に、野生哺乳動物の同類であるピューマ、きつね、カリブー【訳注:北米のトナカイ】など活発に活動する哺乳動物と、2015年の“肥満人間”の身体活動を比べたところ、肥満人間の身体活動量は決して少なくないことがわかったのである。

狩猟採集をしていた時代から運動量が減っているわけではない。1980年代と比べても運動量が減っているわけではない。それなのに肥満は驚異的なスピードで広まった。となると、運動量の低下が肥満を招く主な原因であるとは考えにくい。運動量の低下が、肥満がまん延するようになった原因でないならば、おそらく運動をしても肥満をなくすことはできないだろう。

■運動して燃やせる脂肪は「5%」が限界

一日に使われるカロリー(出ていくカロリー)は、正確にいえば「総エネルギー消費量」という。総エネルギー消費量は、基礎代謝量(のちほど定義する)、食事による熱発生効果、非運動性熱産生、運動後過剰酸素消費量、そしてもちろん運動によるエネルギー消費量を足し合わせたものだ。

ここで大切なポイントは、総エネルギー消費量に含まれるのは運動によるエネルギー消費量だけではない、という点だ。総エネルギー消費量の大部分を占めるのは運動ではなく基礎代謝量だ。これは、呼吸、体温の維持、心臓の拍動の維持、脳機能、肝臓機能、腎臓機能など、代謝によって体の機能を維持する働きだ。

例を挙げてみよう。軽い運動をしている平均的な男性の総エネルギー消費量は、一日あたり2500キロカロリーだ。これに対して、毎日、ゆっくりと(時速3キロ程度)45分間歩いた場合に燃やされるエネルギーは、およそ104キロカロリー。

言い換えれば、ウォーキングをしても総エネルギー消費量のわずか5%ほどしか消費しないということになる。カロリーのほとんど(95%)が基礎代謝に使われるということだ。

基礎代謝量は数多くの要因によって変わってくるが、その要因には次のようなものが含まれる。

・性別(基礎代謝量は、通常は男性のほうが高い)

・年齢(基礎代謝量は年齢とともに落ちていく)

・体重(基礎代謝量は筋肉量にともなって増えていく)

・身長(基礎代謝量は身長が高いほど高い)

・食事(過食か少食か)

・体温

・外気温(体が温められるか、冷やされるか)

・臓器の機能

そのほか、睡眠、食事、運動以外の活動によって消費されるエネルギーのことを「非運動性熱産生」という。たとえば、散歩、ガーデニング、料理、掃除、買い物などがそれにあたる。

また、食事による「熱発生効果」は、食べ物を消化・吸収するときに使われるエネルギーを指す(食べ物に含まれる脂質などは吸収されやすく、代謝に要するエネルギーは少ない。たんぱく質の合成のほうが難しく、より多くのエネルギーを要する、など)。

食事による熱発生効果は、食事量、食事回数、多量栄養素によって変わってくる。「運動後過剰酸素消費量」は、細胞の修復、燃料の補充、そのほか運動後の回復活動に使われるエネルギーだ。

前述したように、基礎代謝量を測るのはとても難しいため、「非運動性熱産生、食べ物による熱発生効果、運動後過剰酸素消費量は常に一定である」という、わかりやすいけれども間違った仮説を私たちは作り上げてしまった。

この間違った仮説のせいで、「私たちが変えることができるのは運動によるエネルギー消費量だけ」という重大な誤りを含んだ結論が導かれている。そして、消費カロリーを増やすには運動量を増やせばいい、といわれるようになってしまった。

だが、ひとつの大きな問題は、基礎代謝量は一定ではないということだ。摂取カロリーを減らすと、基礎代謝量は最大で40%も減少する。逆に、摂取カロリーを増やせば、基礎代謝量は50%も増える。

■どうしても「食べた以上に動く」とやせそうに思える

これまで、「肥満の解消には食事療法と運動の両方が大切」だと、どちらも同じくらい重要であるかのようにいわれてきた。

だが、食事療法と運動は、どちらも同じくらい大切というわけではない。食事療法がバットマンだとすると、運動はさしずめロビン(バットマンの弟子という役どころの架空のスーパーヒーロー)といったところだろう。肥満の原因の95%を占めるのは食事なのだ。

だから、そこにすべての注意を向けなければならない。論理的に考えれば、食事に的を絞ったほうが効果が出やすいということになる。

もちろん、運動は健康のためにいいし、大切だ――ただ、同じように大切なわけではない。運動することによる利点もあるだろうが、体重を落とす効果は期待できない。

野球にたとえて考えてみよう。バントは大切なテクニックのひとつだが、おそらく試合の5%ほどを左右するに過ぎない。残りの95%は打撃、ピッチング、守備にかかっている。だとすると、練習時間の50%をバント練習にあてるのは馬鹿げているだろう。

※編集部註:初出時、「おそらく試合の95%ほどを左右するに過ぎない」とありましたが、正しくは「おそらく試合の5%ほどを左右するに過ぎない」でした。訂正します。(11月16日11時23分追記)

あるいは、もしこれから受けるテストの95%が数学で、5%が単語の書き取りだったとしたら? 勉強時間の50%を単語練習にあてるだろうか?

■「マラソン」でもごくわずかしか減らない

「運動をしても思ったほど体重は減らない」という事実は、これまでに行われた医学研究で十分に立証されている。

週間にわたって行われた研究では、実際に減った体重は予測の30%にとどまったことがわかっている(※8、9)。最近行われた実験では、被験者の運動を週5回に増やし、1回あたり600キロカロリーを消費させた。10カ月後、運動をした被験者たちの体重は4.5キロ減った(※10)。だが、減ると予測されていた体重は16キロだったのだ!

長期にわたって実施されたほかのランダム化比較試験の多くも、運動が減量に及ぼす影響は限定的か、あるいはまったくないことを示している(※11)。

2007年に行われたランダム化比較試験では、1年にわたって週6日、エアロビクスをやった被験者の体重は、女性の場合、平均で約1.4キロ減少、男性の場合は1.8キロの減少が見られただけだった(※12)。

デンマークの研究グループは、座っていることの多かった人たちにマラソンをさせてみた(※13)。すると、男性は平均で2.3キロ、体重が減少した。だが、女性の体重の減少は……ゼロだった。

体重を減らすことに関しては、運動はそれほど効果的ではないのだ。これらの研究では、体脂肪率にも大きな変化は見られなかった。

最も野心的で、多くの費用をかけて行われた、食事療法に関する包括的な研究

「Women’s Health Study(女性の健康に関する研究)」でも、運動についての研究が行われた(※14)。3万9876人の女性が、運動をよくする(一日に1時間以上)グループ、適度にするグループ、ほとんどしないグループの3つに分けられた。

10年間にわたって観察が続けられたが、運動をよくするグループの女性に、体重の減少は見られなかった。さらに、研究結果には「身体組成に何ら変化は見られなかった」とある。つまり、脂肪が筋肉に変わったということもなかった、ということだ。

■食欲が「思っている以上」に増大する

なぜ、実際に落ちた体重は予想よりはるかに少なかったのだろう? その犯人は「代償作用」という現象だ――これには主にふたつのメカニズムがある。

まず、運動をすると摂取カロリーが増える――激しい運動をしたあとは、いつもより多く食べてしまうものだ(体にとって必要だから“お腹がすく”のだ)。

ハーバード公衆衛生大学院の538人の学生を対象に行われたコホート研究(ある集団の生活習慣などを追跡調査して、疾患のリスクとその要因を明らかにする研究)では、「運動はエネルギーを消費する活動だと考えられているが、我々の研究結果はこの仮説を支持しない」とされた(※15)。運動の時間が1時間超過するたびに、学生らは292キロカロリー余分に食べたのだ。

体は安定した状態を保とうとする。だから、摂取カロリーが減れば、消費カロリーも減る。同様に消費カロリーが増えれば、摂取カロリーも増えるのだ。

代償作用のふたつめのメカニズムは、運動以外の活動によって、そのほかの時間の過ごし方が変わってくるというものだ。一日中頑張って働いたら、空いた時間に運動をしようとは思わないだろう。

ハッツァ族は一日中歩き回るため、休めるときには体を休めていた。これとは対照的に、一日を椅子に座って過ごすことの多いアメリカ人は、機会があれば体をなるべく動かそうとしている。

この原則は、子どもであっても同じだ。学校で体育の授業を受けている7歳から8歳の児童と、体育の授業を受けていない児童とを比較したところ(※16)、体育の授業を受けているグループは、平均して週に9.2時間、学校で運動していたのに対し、もう一方のグループは、学校ではいっさい運動をしていなかった。

だが、活動量計を使って身体活動を測定し、1週間の活動量の合計を比べたところ、ふたつのグループに差はなかった。なぜだろう?

体育の授業を受けていたグループは、その分、家ではあまり動かなかった。体育の授業を受けていなかったグループは、家に帰ってから、その分動いていた。結局、その差はなくなったというわけだ。

さらにいえば、運動することによって得られる利点には、当然ながら限りがある。食べ過ぎてしまった分を、運動を増やして清算しようというのは無理な話だ。偏った食事のツケから逃れることはできない。

また、運動量を増やすのが、いつもいいこととはかぎらない。運動は体にとってストレスのかかるものだ。少しの運動は体にいいが、やり過ぎるのは体によくない(※17)。

肥満を減らしたいなら、肥満になってしまう原因に焦点をあてなければならない。もし、私たちの資金と調査と時間とやる気を運動に注いでしまったら、実際に肥満と戦うための資源は残っていないだろう。

「肥満に関する101の問題」と題した最終テストに、いま私たちは挑んでいる。95%の食事に関する問題と5%の運動に関する問題の出来によって、成績がつけられる。それなのに、私たちは勉強時間とやる気の50%を、運動に関する問題の勉強に費やしている。

私たちのいまの成績が“F(不合格)”なのも無理はない――“F”は”Fat(太っている)”の”F”だ。

※1 British Heart Foundation. Physical activity statistics 2012. Health Promotion Research Group Department of public health, University of Oxford. 2012 Jul. Available from: https://www.bhf.org.uk/~/media/files/research/heart-statistics/m130-bhf_physical-activity-supplement_2012.pdf. Accessed 2015 Apr 8.

※2 Public Health England [Internet]. Source data: OECD. Trends in obesity prevalence. Available from: http://www.noo.org.uk/NOO_about_obesity/trends. Accessed 2015 Apr 8.

※3 Countries that exercise the most include United States, Spain, and France. Huffington Post [Internet]. 31 Dec 2013. Available from: http://www.huffingtonpost.ca/2013/12/31/country-exercise-most-_n_4523537.html. Accessed 2015 Apr 6.

※4 Dwyer-Lindgren L, Freedman G, Engell RE, Fleming TD, Lim SS, Murray CJ, Mokdad AH. Prevalence of physical activity and obesity in US counties, 2001–2011: a road map for action. Population Health Metrics. 2013 Jul 10; 11:7. Available from http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1478-7954-11-7.pdf. Accessed 2015 Apr 8.

※5 Byun W, Liu J, Pate RR. Association between objectively measured sedentary behavior and body mass index in preschool children. Int J Obes (Lond). 2013 Jul; 37(7):961‐5.

※6 Pontzer H. Debunking the hunter-gatherer workout. New York Times [Internet]. 2012 Aug 24. Available from: http://www.nytimes.com/2012/08/26/opinion/sunday/debunking-the-hunter-gatherer-workout.html?_r=0. Accessed 2015 Apr 8.

※7 Westerterp KR, Speakman JR. Physical activity energy expenditure has not declined since the 1980s and matches energy expenditure of wild mammals. Int J Obes (Lond). 2008 Aug; 32(8):1256‐63.

※8 Ross R, Janssen I. Physical activity, total and regional obesity: dose-response considerations. Med Sci Sports Exerc. 2001 Jun; 33(6 Suppl):s521‐527.

※9 Church TS, Martin CK, Thompson AM, Earnest CP, Mikus CR et al. Changes in weight, waist circumference and compensatory responses with different doses of exercise among sedentary, overweight postmenopausal women. PLoS ONE. 2009; 4(2):e4515. doi:10.1371/journal.pone.0004515. Accessed 2015 Apr 6.

※10 Donnelly JE, Honas JJ, Smith BK, Mayo MS, Gibson CA, Sullivan DK, Lee J, Herrmann SD, Lambourne K, Washburn RA. Aerobic exercise alone results in clinically significant weight loss: Midwest Exercise trial 2. Obesity (Silver Spring). PubMed. 2013 Mar; 21(3):E219‐28. doi: 10.1002/oby.20145. Accessed 2015 Apr 6.

※11 Church TS et al. Changes in weight, waist circumference and compensatory responses with different doses of exercise among sedentary, overweight postmenopausal women. PLoS ONE. 2009; 4(2):e4515. doi:10.1371/ journal. pone.0004515. Accessed 2015 Apr 6.

※12 McTiernan A et al. Exercise effect on weight and body fat in men and women. Obesity. 2007 Jun; 15(6):1496‐512.

※13 Janssen GM, Graef CJ, Saris WH. Food intake and body composition in novice athletes during a training period to run a marathon. Intr J Sports Med. 1989 May; 10(1 suppl.):s17‐21.

※14 Buring et al. Physical activity and weight gain prevention, Women’s Health Study. JAMA. 2010 Mar 24; 303(12):1173‐9.

※15 Sonneville KR, Gortmaker SL. Total energy intake, adolescent discretionary behaviors and the energy gap. Int J Obes (Lond). 2008 Dec; 32 Suppl 6:s19‐27.

※16 Child obesity will NOT be solved by PE classes in schools, say researchers. Daily Mail UK [Internet]. 2009 May 7; Health. Available from: http://www.dailymail.co.uk/health/article-1178232/Child-obesity-NOT-solved-PE-classes-schools-say-researchers.html. Accessed 2015 Apr 8.

※17 Williams PT, Thompson PD. Increased cardiovascular disease mortality associated with excessive exercise in heart attack survivors. Mayo Clinic Proceedings [Internet]. 2014 Aug. Available from: http://www. mayoclinicproceedings.org/ article/s0025-6196%2814%2900437-6/fulltext. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.mayocp.2014.05.006. Accessed 2015 Apr 8.

----------

医学博士

1973年生まれ。トロント大学医学部卒業。同大学の研修医を経たのち、カリフォルニア大学ロサンゼルス校にて腎臓専門医の研修を修了。2型糖尿病と肥満に特化した独自の治療を行う「インテンシブ・ダイエタリー・マネジメント・プログラム(集中的な食事管理プログラム)」を開発。著書に『The Obesity Code』『The Complete Guide to Fasting』など。雑誌『ジャーナル・オブ・インスリン・レジスタンス』の編集長(科学部門)も務める。

----------

(医学博士 ジェイソン・ファン)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

【海外発!Breaking News】“世界一重い”体重444.5キロから200キロ以上痩せた男性「二度と昔には戻らない」(英)

TechinsightJapan / 2024年7月16日 21時3分

-

神戸大など、同じ運動量でも痩せやすい人・痩せにくい人がいる理由を解明

マイナビニュース / 2024年7月16日 6時40分

-

大人女性はダイエットでどの部位から痩せる?痩せる順番・痩せ始め5つのサイン

ハルメク365 / 2024年7月15日 18時50分

-

50代女性の理想の体脂肪率、知ってる?効率よく痩せるコツ&注意点を専門家が解説!

ハルメク365 / 2024年7月11日 18時50分

-

一番痩せる運動は?ダイエット効率を上げる宅トレ6つ&おすすめ時間帯も

ハルメク365 / 2024年6月26日 11時50分

ランキング

-

1「ハイオクとレギュラー」は何が違う? ハイオクが「高い」のはなぜ? “ハイオク指定車”にレギュラーを入れたらどうなる?

くるまのニュース / 2024年7月22日 21時10分

-

2腰痛に悩む女性が今すぐに取り入れるべき「3つの習慣」…“ぎっくり腰のリスク”も軽減

女子SPA! / 2024年7月22日 17時42分

-

3大人以上に暑い!?子どもの「熱中症」リスクが高い理由…異変に気づくためには?

南海放送NEWS / 2024年7月22日 17時54分

-

4天才物理学者アインシュタインの脳に見られる特徴とは?

日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年7月23日 9時26分

-

5【マック】ナゲットの持ち方で性格診断できるだと?SNS大盛り上がり「お上品ナゲットタイプだった」「確実に神経質ナゲットタイプ」

東京バーゲンマニア / 2024年7月22日 17時16分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください