「忍者ハットリくん」の最新話はインド発…日本アニメのグローバル化を楽観視してはいけない理由

プレジデントオンライン / 2021年11月30日 12時15分

日本とアジア各国との間でアニメ作品の共同製作が増え、日本アニメのグローバル化が本格的に進みつつある。慶應義塾大学経済学部の三原龍太郎准教授は「そのプロセスは必ずしも歓迎できるものとは言えない。日本のアニメ産業がアジアの『下請け』化するリスクがあるのではないか」という——。

※本稿は、三原龍太郎ほか『グローカルビジネスのすすめ』(紫洲書院)の一部を再編集したものです。

■日本がアジアと組んでアニメを作るケースが増えている

私は、アニメがアジアという地域(ローカル)を目指してグローバル化したら何が起こるか、すなわちアニメのアジア地域へのグローカリゼーションをフィールドワークという手法で追いかける研究をしています。

大きくは「アニメのグローバル化をどう理解するべきか?」「それは日本・アジア・世界にとってどのような意義があるのか?」といった問い、より具体的には「誰が、どのようにしてアニメをグローバル化させたのか?」といった問いを探究しています。

そのような問題意識の下でこれまで進めてきた研究プロジェクトのなかに、日本とアジア諸国との間のアニメ作品の国際共同製作に関するものがあります。

アジア地域の政治経済的台頭に伴う同地域の創造産業の「送り手」としてのプレゼンスの増大を背景として、日本のアニメ産業がアジアのプレイヤーとの間でアニメ作品の国際共同製作をするケースが近年増えています。

例えば、中国との共同製作タイトルとしては、『重神機パンドーラ』『実験品家族』『Phantom in the Twilight』『詩季織々』『真・中華一番!』などのアニメ作品があります。

『詩季織々』という作品は、新海誠監督のマネジメントを手がける日本のアニメ会社(コミックス・ウェーブ・フィルム)と上海を拠点とする中国のアニメスタジオ(絵梦)が組んで製作した劇場アニメで、新海アニメの演出と美術で、中国の若者の青春を描いた作品として捉えられます。

また『Phantom in the Twilight』は、北京のアプリゲーム&オンラインゲーム会社の日本支社の一つと日本のアニメスタジオが組んだ作品で、2018年の夏に日中両国で放映・配信されました。余談ですが、物語の舞台がロンドンだったこともあり、当時ロンドンに住んでいた私は制作チームのロケハンの現地ガイドを務めました。

■『忍者ハットリくん』の最新話はインドで作られている

また、インドとの共同製作タイトルとしては、『忍者ハットリくん』や『Suraj the Rising Star』などがあります。日本では『忍者ハットリくん』は昔の作品ですが、インドではまだまだ現役で、最新エピソードは『NINJAハットリくんリターンズ』の名でいまや日本ではなくインドで作られています。

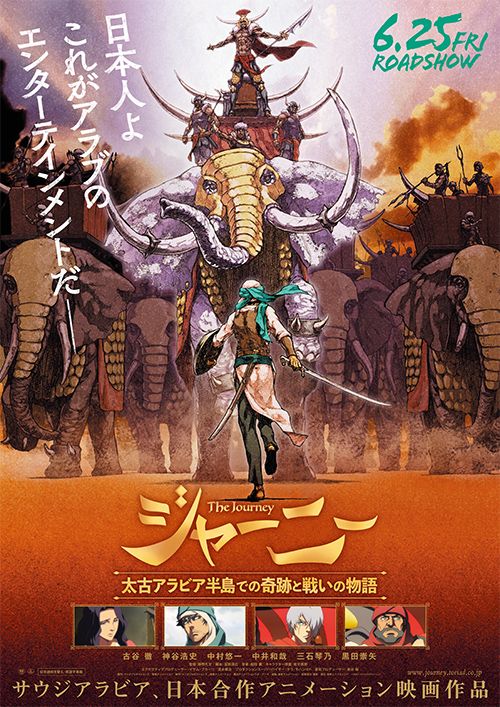

その他のアジア地域とのアニメの国際共同製作として最近注目されているのがサウジアラビアです。日本の大手アニメ制作会社である東映アニメーションがサウジアラビアとのアニメの共同製作を積極的に行っており、作品としては『きこりと宝物』『アサティール 未来の昔ばなし』『The Journey』などが挙げられます。

このような日本とアジア諸国との間のアニメ作品の国際共同製作プロジェクトについて、監督やアニメーターといったクリエイティブ面ではなく、主にビジネス面・組織運営面に携わるプロデューサーと呼ばれる職種の人たちに着目したフィールドワークを行っています。

日本と他のアジア諸国とではアニメ作りの進め方に関するお作法や考え方が大きく異なるので、共同製作を進める中で数多くの軋轢(あつれき)が生じます。そのようないわば「文化の違い」を、関係者はどのように解決して共同製作プロジェクトを完了させ、作品公開までこぎつけているのだろうか? という点を、そういった問題解決のカギを握るプロデューサーの活動に焦点を当てて明らかにしようとしています。

■商業的利害対立を乗り越えてアニメはグローバル化する

日本アニメのアジア地域へのグローカリゼーションに関する私自身のこのような研究は、アニメのグローバル化に関してどのような新しい視角を提供できるでしょうか? 未だ探究の途中ではありますが、現時点で暫定的に考えていることをご紹介したいと思います。

私の研究は、「誰が、どのようにしてアニメをグローバル化させたのか?」という問いについては、「ファンとクリエイターの利他的な情熱がアニメをグローバル化させた」というこれまでのアニメ研究で主流だった議論に対して、「ビジネス主体が関係者の商業的利害を仲介し対立を乗り越えることでアニメをグローバル化させた」という全く別の視角を提供できるのではないか、と考えています。

■アニメのグローバル化は「起こす」もの

日本とアジアの国際共同製作にフィールドワーカーとして関わる中で痛感したのは、「アニメのグローバル化は放っておいてもひとりでに起こるようなものではない」という、ある意味当たり前の事実です。

日本でのアニメビジネスのやり方と、ほかのアジア諸国におけるアニメ関連ビジネスのやり方は大きく異なるケースが多いため、日本のアニメ業界人はそういう「馴染みのない」海外の相手とは基本的にビジネスをやりたがりません。

お互いの流儀が相容れなければプロジェクトが空中分解してしまう可能性も大きく、そんなリスキーなことに時間とお金を費やすくらいだったら、「馴染みのある」国内の相手と日本国内でビジネスをやっておく方が無難だ、というわけです。商習慣の違いに起因する「俺たち」対「奴ら」という二項対立的な軋轢がアニメのグローバル化を阻む障壁となっている、と言い換えても良いでしょう。

アニメのグローバル化とは、誰かが汗をかいて「俺たち」と「奴ら」との間を取り持ち、両者をつなぐことで初めて成立するものである、ということを私は自身のフィールドワークを通じて知ることができました。つまり、アニメのグローバル化とは「起こっている」ものでなくて「起こす」ものだということです。

アニメビジネスの現場では言われるまでもないほど当たり前の話だろうと思いますが、これまでのアニメ研究のように、インターネット空間におけるファンやクリエイターの和気藹々(わきあいあい)とした協働だけを見ていると、この「当たり前」には気づきにくいのかもしれません。お互いの利害がむき出しでぶつかるアニメのビジネス面を直視することで初めて見えてくるものといえるでしょう。

■アニメのグローバル化は利害対立に満ち溢れている

例えば、何らかの売買契約を結ぶときに、最初に高い金額を吹っかけてから現実的な金額に落とし込んでいくという交渉スタイルは受け入れ可能でしょうか?

また、金額を値切ろうとしたり、納期をどんどん遅らせたり、前もって計画を立てずに泥縄式にものごとを進めるような仕事の仕方はどうでしょうか?

私がインドでフィールドワークを行った別の研究プロジェクト(インドへのアニメマーチャンダイジング展開に関する研究)では、インド側のこのような対応が何度も問題になりました。これらの仕事の仕方は、日本のアニメ産業界の相場観からすると「信用ならない」し、場合によってはとても「無礼」なものに映ります。

アニメ作品の国際共同製作のケースでも同様です。アニメーターから上がってきたカットにOKを出すかリテイク(描き直しの指示)を出すかというごく基本的な制作上の一プロセスを取ってみても、その意思決定を誰が、いつ、どうやって出すのか、そしてその意思決定の責任を誰が取るのかという方法論に関して日本側と相手側で相場観が異なり、共同で作品制作を進める中でそのギャップがトラブルの火種になるということがよく起こっているようです。

アニメのグローバル化の現場は、このような利害対立に満ち満ちているのです。そこには、「アニメが好き」といった利他的な情熱だけではやっていけない現実が厳然としてありました。

■本来つながらない二者を汗をかいてつなぐ

したがって、私は自らのフィールドワークを通じて、アニメのグローバル化というものは「デフォルトで起きている」のではなく「デフォルトでは起きない」ものであるというところから発想をしなければならないのではないか、と考えるに至りました。

アニメがグローバル化しているとすれば、それは誰かが汗をかいて、いま説明したような利害対立を乗り越えることで初めて実現しているのだ、と。そして、国際共同製作のケースでは私が研究上着目している前述の「プロデューサー」と呼ばれる人たちがこの「汗をかいて」いるのではないか、と。

この「汗をかく」人の実践を理論的に位置づけるうえで「ブローカー」という考え方が有効なのではないか、と考えています。やや専門的な話になりますが、「ブローカー」とは文化人類学・社会学等の分野で議論されてきている概念で、簡単に言うと「立場の異なる人々の間を仲介するプレイヤー」のことを指します。

アニメの国際共同製作に関して言えば、「俺たち」対「奴ら」という、本来であればつながらない二つのエリアの間に入って、両者をその気にさせ、プロジェクトの最中で軋轢が起こる度に両者の間に入ってお互いの言い分を聞く。そこから妥協点を見出し、双方をなだめたりすかしたりしながら、どうにかつながりを切らさずにプロジェクトを前に進めていく、というプロデューサーの「汗のかき方」はまさにブローカー行為そのものといえるのではないかと思います。

アニメのグローバル化というのは、ブローカーの活動が起点になって発生している、と考えることができるのではないでしょうか。少なくとも、アニメのグローバル化という事象を理解するに当たっては、まずはその中でブローカー的役割を果たしているプレイヤーを特定し、彼らの活動に焦点を当てる必要があり、そこから新たに見えてくるものがありそうです。

■かつてのアニメ製作は日本を上流とする垂直的な国際分業だった

「アニメのグローバル化をどう理解するべきか?」「それは日本・アジア・世界にとってどのような意義があるのか?」という大きな問いに対して、現在私が考えていることは以下の通りです。

結論から言えば、日本アニメ産業が全体としてアジアの下請けになりつつあるのではないかと危惧しています。歴史的に見て、日本アニメ産業は自分たちのアニメ制作工程の一部をアジア地域に外注してきました。

しかし創造産業分野におけるアジア地域の台頭により、その関係が逆転しつつあり、いまやアジア地域の制作工程の一部を日本のアニメ産業が下請けするという関係になりつつあるのではないか、ということです。

私は以前別の機会に、アメリカのNetflixの日本のアニメ産業への積極的参入は、欧米系のグローバルインターネットプラットフォーマーが日本アニメ産業を全体として下請け化しようとする動きとして理解できるのではないかという趣旨の主張をしたことがありますが、同様の下請け化の波がアジア地域からもやってきているのではないでしょうか。その意味で、現在は日本アニメ産業の自律性とでもいうべきものが失われつつある真っ最中ともいえるため、日本アニメのグローバル化の将来を楽観することはできません。

戦後日本アニメ産業が始まった1960年代から2000年代前後までは、日本アニメ産業とアジア地域との間には、アニメ作品の制作に関して、日本を「上流」とする垂直的な分業関係が成立していました。

日本側が「主」として、制作のための資金、企画、クリエイティブ資源を保持し、日本国内で放映するアニメ作品の制作工程のうち、動画などの「簡単」な作業の一部をアジア地域に外注に出していました。その方がコスト的に安かったからです。アジア地域のプレイヤーはいわば日本アニメ産業の「従」たる立場で、日本国内のアニメビジネスの下請け仕事を請け負う、という分業関係でした。

■「垂直→水平→逆転した垂直」アジアのアニメ国際分業の変化

ところが、アジア地域が創造産業の供給面に係る資金や才能の送り出し手としてのプレゼンスを増大させつつある中で、この分業関係に近年大きな変化が生じているように見えます。

すなわち、「垂直」的な分業関係から、より「水平」的な分業関係への変化が起きつつあります。日本側のアニメ作品づくりの一部をアジア側が下請けするという関係から、日本側とアジア側が対等なパートナーとしてアニメに関するプロジェクトを共同で推進する関係へ変化しているということです。私のフィールドワークは、まさにこの「水平」分業のケースを扱っていると言うことができます。

例えば、国際共同製作されたアニメ作品の中には、日本語版と中国語版の両方を作り、日中両国の声優が音声を当てて日中同時放映(配信)したり、オープニングソングをアジアのアーティストが日本語で歌って、エンディングソングを日本のアーティストがアジアの言葉で歌ったりといった野心的な試みがなされているものがあります。これはまさに日本側とアジア側のプレイヤーが対等な立場で共同して作品づくりに携わる「水平」分業の例として理解することができるでしょう。

ただ、事態はこれにとどまらないように思えます。近年のさらなる動きとして垣間見えているのは、「垂直」分業から「水平」分業へという推移がさらに進んで、今度は逆に日本側がアジア側の下請けとなるという逆転した形の「垂直」分業に行き着きつつある未来です。

この「逆」垂直分業化の兆しは、フィールドワークの過程で既に散発的に見聞きしています。例えば、「日中国際共同製作」と銘打ちながらも、実際の主導権は中国側にあって、中国の企画を、中国のお金で、日本のアニメスタジオに作らせるようなプロジェクトが散見されます。

■「日本と組む理由は競争を有利にする『箔付け』に過ぎない」

取材をさせていただいたあるプロデューサーによると、中国側が日本側と組む理由は、中国本土のマーケットにおける競合作品との競争を有利にする「箔付け」のために過ぎない、といいます。日本アニメのブランドは世界的に知れ渡っているので、日本側のプレイヤーに映像を作らせること自体、中国本土における作品の差別化に利用することができるというのです。ここではもはや日本とアジアの立場は逆転してしまっているように見えます。

1960年代から2000年代にかけての「垂直」分業の時代には、日本側が、日本国内で展開するアニメ作品の一部の工程をアジアに下請けに出していたのが、現在では、中国側が、中国国内で展開するアニメ作品の一部の工程を日本に下請けに出すようになっており、その意味で、同じ「垂直」分業でも、過去と現在ではその立場が「逆転」してしまっているのではないでしょうか。

この背景には、先ほど少し触れたたアジア地域の政治経済的な台頭がありそうです。例えば、創造産業に係る資金や才能、消費者マーケットが中国国内で十分に分厚くなってくれば、中国のプレイヤーがわざわざ(単純計算で中国の10分の1程度しかない)日本市場に参入するインセンティブは小さくなるでしょうし、強いて関わるのであれば「日本アニメ」の国際的ブランドを拝借するくらいがせいぜい、というのも合理的と言えます。

■アニメで日本がアジアの『下請け』になる未来

ここに人件費の観点を入れるとさらに日本の「下請け」感が増してきます。

真偽のほどは定かではありませんが、以下のような話すら聞いたことがあります。

すなわち、中国の経済成長と日本のアニメーターの劣悪な労働環境により、同じ作業を発注する際の中国のアニメーターの人件費が既に日本アニメーターのそれよりも高くなっていて、もはや日本のアニメーターに発注する方が中国国内のアニメーターに発注するよりも安くなっている、というのです。

だいぶ前にインタビューした某大手アニメ関連企業の幹部が、日本のアニメ産業が中国の『高級下請け』になってしまうかもしれない、という危機感を表明されていましたが、その方の予言がまさに着々と実現しつつあるのではないか、との思いを禁じ得ません。

二つの国・地域の間における創造産業の発注・下請けの国際的分業関係が時間を追って逆転していったケースというのは世界でもあまり例がないのではないかと思うのですが、今後創造産業におけるアジア地域のプレゼンスが増大していくにつれて、そのような「逆転現象」が数多く起こってくるのかもしれません。

その意味で、アニメに関する日本とアジアとの関係はそのような世界的な「地殻変動」の先駆けとして今後位置づけられていくのかもしれません。あまり嬉しくはありませんが……。

■自分たちが創ったものを「届ける」フェーズを軽視してきた

世界におけるアニメの未来というものが、巷でいわれているほどバラ色なものでは決してない、というのが、私がフィールドワークを通じて抱いている肌感覚です。

それでは今後、アニメの未来のためにどうするべきなのでしょうか? 今現在自分が大まかに考えているのは、「自律性」への感覚がカギになってくるのではないか、ということです。あるいは独立独歩の感覚、と言っても良いかもしれません。「下請け化」の話が典型ですが、これまでの日本のアニメ産業は、自分たちが創ったものを世界に「届ける」フェーズをあまりにも軽視してきたのではないか、と思っています。

このフェーズにおいて自分たちが「汗をかき」ながら取り組まず、Netflixやアジアのプレイヤーに丸投げして「他人任せ」にしてきたために、「逆下請け化」の憂き目に遭ってしまっているのではないでしょうか。

どれほど良い作品を作ったとしても、それを「届ける」ところまで責任を持って自分たちの手でやらなければ、グローバルなプラットフォーマーに搾取されるだけで終わってしまいます。それらプラットフォーマーは、今でこそ日本のアニメ作品の買い付けに高い値段をつけているようですが、それが永続する保証はどこにもありません。

そして、彼らにそっぽを向かれた瞬間に、世界へ「届ける」チャネルが閉ざされてしまうおそれがある関係性というのは、構造的にとても危うく、アニメの中長期的な未来にとって良い状態であるとは決していえないと思います。やはり、自分たちの手で作ったものは自分たちの手で世界に届けるのが基本であり、そのような自律性・独立独歩の感覚を持ってこそアニメの未来が拓けるのではないか、と考えます。

そのような問題意識を持つアニメプロジェクトが出てくることを願っていますし、そのようなプロジェクトのフィールドワークを行うことができるのであれば、アニメ研究もさらに豊かになるのではないか、と思っています。

----------

慶應義塾大学経済学部准教授

1978年生まれ。2017年、オックスフォード大学大学院博士課程修了(人類学)。専門分野はアニメを中心とした創造産業の海外展開。経済産業省課長補佐(クリエイティブ産業課立ち上げ等)、ロンドン大学東洋アフリカ研究院(SOAS)金融経営学部講師などを経て現職。著書に『ハルヒ in USA―日本アニメ国際化の研究』(NTT出版)など。https://rmihara.net/

----------

(慶應義塾大学経済学部准教授 三原 龍太郎)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

日本企業の6割超「中国製品の輸入関税引き上げの必要なし」、専門家「政策変動は両国企業にリスク」

Record China / 2024年6月22日 6時0分

-

「東と西、南と北の架け橋へ」地政学上の鍵を握るサウジアラビアが目指す「サウジ・ファースト」の論理

ニューズウィーク日本版 / 2024年6月21日 14時33分

-

中国アニメが国際映画祭への出展加速、世界での影響力拡大を図る―米メディア

Record China / 2024年6月17日 10時0分

-

実写「ワンピース」年間1位"びっくり!の凄さ" 「ウィッチャー」「ザ・クラウン」抑えぶっちぎり

東洋経済オンライン / 2024年6月6日 14時0分

-

【武蔵野大学データサイエンス学部×文京学院大学経営学部川越ゼミ共同研究】日本初生成アルゴリズムによる新作「江戸小紋」図案開発・新商品発表

PR TIMES / 2024年6月4日 12時40分

ランキング

-

1上海の伊勢丹が営業終了、中国で日系百貨店の閉店相次ぐ…高島屋は売上高が減少傾向

読売新聞 / 2024年6月30日 20時56分

-

2ウイスキーが「おじさんのお酒」から激変したワケ 市場復活に導いたサントリーのハイボール秘話

東洋経済オンライン / 2024年6月30日 8時20分

-

3「押しボタン式信号」なぜ“押してすぐ青”にならないケースが? 納得の理由があった!

乗りものニュース / 2024年6月29日 16時42分

-

4意外な面倒さも? 財布いらずの「スマート支払い」、店側はどう思っているのか

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 8時10分

-

5毎回"完売"続出。築地銀だこの「ぜったいお得な回数券」は、PayPay併用でさらにお得!

東京バーゲンマニア / 2024年6月30日 9時3分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください