YouTubeとも信者サロンとも違う…有料動画「シラス」が絶対に炎上しない場所になれたワケ

プレジデントオンライン / 2021年11月24日 12時15分

■累計売り上げが1億円以上のチャンネルも

――2020年10月にスタートした動画配信プラットフォーム「シラス」が好調ですね。オープン1周年のプレスリリースには、登録者が2万5000人以上、番組購入者の1カ月当たりの平均購入額は3000円以上、累計売り上げが1億円以上のチャンネルと1000万円以上のチャンネルが各1つずつ、100万円以上のチャンネルが7つとありました。

【東浩紀】ありがとうございます。チャンネル数は予定通りにいけば、今年中に30チャンネル近くになります。当面の目標は、チャンネル数で100以上、登録会員数は10万人以上です。既存の動画プラットフォームに比べて、少ない視聴者数でも高い収益を上げられるモデルになっているのが特徴です。

YouTubeの番組は、登録者が100万人以上いないと生活していけません。それに比べればかなり効率がよくて、そのぶんニッチな市場にあっています。

いま人文の分野は本当にお金が回っていません。哲学書が好きな人は、どう考えても100万人いませんからね。せいぜい5万人でしょう。

でもその5万人が1カ月に1万円使ってくれたら5億円です。年間で60億円。ところが、現在の出版社は、人文系の本は儲からないとあきらめている。漫画など別のところで稼いで、出版社としての格を上げるために人文系の本を出すと割り切ってしまっている。だから、読者のコミュニティを育てようという感覚がない。でも本当にコミュニティをつくれば、その人数でも十分力になるんですよ。

ぼくたちは、5万人が毎月1000円使ってくれるとしたら、その5000万円をうまい具合に分配したいと考えているんです。

■いいサービスを提供すればお金を使ってくれる

【東】例えば「ゲンロン完全中継チャンネル」は、年間の売り上げが1億円以上あります。シラスの登録者は2万5000人ですから、全員にならしても1人当たり年間4000円使ってくれているわけです。ものすごく良質なお客さんだと思います。いいサービスを提供すれば、人文系のコンテンツでもちゃんとお金を使ってくれるんです。

「石田英敬の『現代思想の教室』」というチャンネルでは、東京大学名誉教授の石田英敬さんが現代思想について話しています。フランス思想や記号論といった難しい話で、ほとんど大学の講義です。それなのに300人近い登録者がいます。「よく分からないけど、石田さんがすすめているからハイデガーのドイツ語版を買っちゃいました」という人まで出現しています。

【東】石田さんは東大を定年退職されたあと、長野県の自宅から、自分ひとりで配信している。アシスタントもいないんですよ。テクノロジーの可能性は、まさにこういうところにあると思いますね。石田さんもシラスのお客さんをとても気に入ってくれています。配信というと若者やサブカルというイメージがありますが、こういう使い方の可能性を開いたのは運営者として嬉しく思います。

■立ち上げて感じた視聴者コミュニティの大切さ

――シラスが始まった経緯は?

【東】ゲンロンの動画配信は、ニコニコ生放送で2013年にスタートしました。また他方で「ゲンロン友の会」といったコミュニティも10年間運営してきました。そのベースのうえに昨年10月にシラスを立ち上げたわけですけれど、正直なところ予想以上の反響がありました。

この1年で改めて感じたのはコミュニティの大切さです。配信者と視聴者がともに作るコミュニティですね。

シラスは「完全コテハン制」が特徴のひとつで、ユーザーは固定のハンドルネームとアイコンを登録しています。だから、番組中にコメントを書き込むと、だれの発言かすぐ分かる。コメントする人たちは、ユーザー同士でハンドル名を憶えて、番組が始まるときに「こんにちは」「こんばんは」と挨拶するんですね。

長めのレビューも投稿できるから、「○○さん、この動画にレビューをつけたんだ」と気づくし、そのユーザーのレビュー一覧も参照できます。つまり、シラスは動画配信プラットフォームでありながら、SNSのような機能もあるんです。

■“顔が見える”規模でポジティブなコメントが届く

【辻田真佐憲】ある種の“ぬくもり”と言ったら宗教っぽく聞こえるかもしれませんが、番組の配信側から言うと、コミュニティがあるおかげで安心して話せるところがあります。

いまはネットで何か発信すると、すぐに攻撃される。とくにツイッターはほとんどツッコミ文化じゃないですか。いろんな専門家が見ていて、粗探しやマウンティングがものすごい。そのせいで、文章の書き方はどんどん防衛的になって、ズバッと言えなくなっているんです。

ネット記事は「PV(ページビュー)を伸ばせ」と言われるけど、100万PVを超えたりしたら、誹謗(ひぼう)中傷のコメントがどーっと押し寄せる。もはや記事の内容はほとんど伝わっていないんですね。その結果、書き手はやる気を失うところがどうしてもあります。

【辻田】シラスでは、わけの分からない誹謗中傷がまず来ません。ちゃんと内容を理解した人たちのポジティブなフィードバックが多い。ラジオやテレビと比べてユーザー数は少ないけれど、コテハンのおかげで“顔が見える”という感覚があっていいんですよね。

【東】フィードバックって、数が多ければいいわけじゃないんですよね。質の低いコメントがあまりに多いと、配信者のほうが意識をブロックしちゃう。単なる「群れ」にしか見えなくなるんですよ。シラスのように、数十人、数百人の規模で、ハンドル名を知っている人たちがコメントしてくれるのが、人間の脳にとって一番いいフィードバックの形だと思いますね。

【辻田】いつも観てくれる人から「次はこれやってください」とリクエストされたら、「じゃあ、こうしてみよう」とチャレンジしたくなる。そういう情報発信の場は貴重です。

■匿名で親密さがある、オープンな言論空間が育った

【東】シラスをつくろうと考えたとき、「ニコ生+ツイッター」のイメージがありました。でも、じっさいに運営して気づいたことがあるんです。それは「はてなダイアリー」の記憶が反映されているんじゃないか、ということ。

「はてな」は2000年代前半に大きな力をもったブログサービスで、ブログではなく「日記」という特有のコンセプトをもっていました。ユーザーには学者や出版関係者が多くいて、人文系の強いコミュニティができました。いまでも「はてな村」という言葉に残っていますね。匿名といいつつ、けっこう正体がばれている人も多くて、オープンだけれど親密さもある不思議なコミュニティでした。

ぼくも当時はよく利用していて、あのコミュニティの感覚が強い思い出として残っている。自覚はなかったけれど、どうもシラスの設計や運営に、「はてな」みたいなコミュニティがつくれたらいいな、という思いが入り込んでいたらしいんです。それは最近気づいたことです。

だから、この1年で何がよかったかと言えば、とにかくあたたかいコミュニティが育ったことですね。これはかけがえのない財産だと思います。今後シラスが成長するにしても、この部分をなんとか守っていきたいですね。

【辻田】ニコ生やYouTubeでもコメントはつけられるけど、まるで違いますね。

【東】ニコ生はコメントに発言者の名前がない。ざーっと画面上をながれるだけ。そこに独特の魅力があるんだけど、配信している側からすると、全体が「ニコ生ユーザー」という一個の“集団精神”にも見えますね。

■なぜ、YouTubeではできないか

【東】日本で匿名コメントが流行(はや)るのは、日本人に特有の人間観や個人観が関係しているようにも思えます。「根っこのところでみんなつながっているよ」といった意識です。ニコ生はそこがウケたのかもしれない。対照的にシラスの場合は、固定のハンドル名があるから一人ひとりがバラバラです。

【辻田】たしかに。

【東】逆にYouTubeのほうは、オープンすぎて、いろんな人がなだれ込んでくる。コメントはあくまでも動画単体への「注釈」であって、動画を横断した発言者の連続性は意識されませんね。シラスは、「あ、あの人、この動画にもいる」という連続性があるんです。

当たり前の話だけれど、ぼくという人間は、いままでのぼくがいて、現在のぼくがいる。過去の発言など、ぼくの歴史が前提にないと、ぼくの発言は理解されない。それはコメントも同じで、発言者の連続性が意識されないといいフィードバックは起こらないんです。

ところが、いまのITのサービスは、なるべく歴史をなくし、「いまここ」のPVを追い求める方向に進んでいるでしょう。ぼくはそこに違和感をもってシラスを開発しました。結果として、「はてなダイアリー+ニコ生+ツイッター」みたいなサービスになったかたちですね。

【辻田】昔の雑誌文化を振り返ると、媒体ごとのカラーがありました。書き手はそれを前提として文章を組み立てていたし、読者もそれを分かってくれていた。

ところが、ネットの記事はフラットだから、突然来た人が「この意見は気に入らない」と攻撃を始める。いまのネット社会しか知らないと、それが当たり前に思えるでしょうね。

■配信者も「おかしい」とユーザーに指摘する権利がある

――東さんは空気を読まないコメントがあると、ハンドル名を名指しして「このコメントはちょっとおかしいな」と指摘することがありますね。あれは非常にシラスらしいですね。

【東】配信者と視聴者は、むろん完全に対等ではありません。けれど、コメントは番組への「介入」であり、視聴者を尊重しているからこそ、その介入に対して配信者が反論したり説明したりする権利はあるという考えです。だからこそ固定ハンドル制なんですね。

配信者がハンドルネームのコメントに名指しで反論というとびっくりする人がいるかもしれませんが、ぼくはそういうものこそ本当のフィードバックだと考えています。ただ視聴するだけなら、コメントしなくていいわけですから。

【東】それは荒らし対策にもなるんです。荒らしとまでいかなくても、ちょっと失礼だなと思うコメントがくることがある。そこで、配信者の側がしっかりと「そういうコメントは番組を壊しちゃうんで気をつけてください」と指摘することで、ユーザーのリテラシーが向上するということもある。むろん、逆もあります。

発信者もユーザーも一緒に育っていくことが大切なんですね。新しく参加した配信者やユーザーが「あ、ここではコメントはこう使うんだな」と空気を読むことで、良質なコメントが増えていくという好循環が生まれています。

【辻田】先日、文筆家の古谷経衡さんが私の番組に出てくれたのですが、古谷さんはこれまでコメントをぜんぜん読まなかった、というんですね。YouTubeなどはコメントが荒れるからでしょう。

コメントが荒れると、結局は発信者が見ない方向へ進んでしまう。ただ文字が流れるだけで、フィードバックにならない。それでは、意味がありません。

古谷さんは、うちの番組ではコメントを読んでくれて、感動していましたね。「こんなに応援してくれるなら読もうかな」って。

■中間集団がいるから思い切って発言できる

【東】コメントの質が高いという理由で、配信者でも視聴者でも新規参入してくれる人は増えています。それぐらい他のサービスのコメントで苦しんでいる人たちがいるということかもしれません。じっさい、YouTubeより影響力は1ケタ、2ケタ落ちるかもしれないけれど、代わりに心の安定は手に入りますね(笑)

また、ふしぎなことに、シラスでコミュニティをつくると、YouTubeでもコメントは荒れにくくなるんです。先日辻田さん、社会学者の西田亮介さん、ぼくが出演したYouTube番組を放送し、10万回ほど再生されましたけど、コメント欄はあまり荒れなかったんですね。シラスのユーザーがベースの空気をつくってくれたからかな、と思います。

【辻田】発信者と不特定多数の視聴者がいる間で、シラスユーザーが中間集団になってくれるんですね。だから、過去の発言を前提としたぶっちゃけ話もできる。

だれだって本当は炎上対策など考えないで、これまでの議論を前提にスパッと物事の本質を言い当てたいんです。中間集団がいてくれると思い切って発言できるし、仮に炎上しても、その人たちは絶対にいなくならない。

■フィルターの質を高めることを考えるべき

【辻田】PVばかり狙うと、ネット右翼向けにしろ、ネット左翼向けにしろ、常にその人たちにウケる話を発信することになる。たった一個の発言でも、機嫌を損ねるとパッと反対側にまわってしまうからです。自分たちにウケることだけを言ってほしい読者や視聴者を相手にすると、そういう怖さがあるし、どんどん過激にならざるをえません。いわば“忠誠心競争”になってしまうんですね。

中間集団がいてくれると、そうはならない。その意味で、シラスは情報発信のうえで“出撃の拠点”になると思います。

【東】見たい情報しか見えなくなる「フィルターバブル」ってあるじゃないですか。憲法学者のキャス・サンスティーンがいうように、それに対してセレンディピティボタン(偶然性ボタン)をつくり、ランダムに情報が出てくるように工夫したらいいのではないかという提案がある。でもぼくは、そういった考えはちょっとシンプルすぎると思うんですよ。それだと、結局、人間は孤独に情報を受け取るだけだからです。

コミュニティも、本質はフィルターバブルだと思うんですよ。人間はその点ではフィルターバブルなしには生きられない。人間は、だれにしても自分が好む情報だけでバブルをつくってしまうもので、最近はAIによってさらに強化されるようになったというだけです。

だから、フィルターバブルの外に出るというよりも、フィルターの質を高めることを考えるべきだと思うんです。それはつまり、コミュニティの質を高めるということ。シラスにしてもゲンロンにしても、「閉じた一部の人たち向けのサービス」だと批判されることがあるんですが、閉じてても質が高ければいいんだと思うんですよね。むしろいま問題なのは、コミュニティの質ということを考えず、ただ「オープンであればいい」とみんなが思考停止していることだと思います。

■オンラインサロンにはない緊張感がある

【辻田】会員が頻繁に入れ替わるのもシラスの特徴ですよね。私のチャンネルは、毎月100人が入って100人が出ていく感じです。数百単位の会員数で、100人の出入りは大きいです。

だから、オンラインサロン的ないわゆる“信者”に向かって喋りつづける感じと違って緊張感があります。ある種のぬくもりを感じる一方で、そこに安住すると厳しい審判を受けてしまう、という関係性はある。

会員は月2000円(税抜)でチャンネルは見放題ですが、それとは別に1番組だけ視聴する場合は300円からの単独購入もある。お試しで1番組を観て「おもしろかったから」と入会してくれる人もいれば、入会したあとまた単独購入に戻る人もいる。そういう出入りできるシステムは緊張感を生みますね。

■なぜ単独課金システムを作ったか

【東】ぼくは『ゲンロン0 観光客の哲学』(ゲンロン)で、村人(内側)と旅人(外側)の間に「観光客」がつくる第三の領域があるんだという話を書きました。それはシラスとも深く関係しています。具体的にはコミュニティの内と外の中間領域であるいわば「ドーナツ型の空間」を用意するということです。じつはそれが単独課金のシステムなんですね。

配信者の方は、みんなチャンネルの会員数を増やそうとします。それは当然なのですが、運営側からすると、じつは単独課金のドーナツ部分の役割が大きいのです。というのも、それによって配信内容にある種の公共性が保たれて、完全に内輪向けの話ができなくなるからです。

うちの放送は、基本的に単独購入ができるものが多く、また「アーカイブ」といってあとから視聴できることを前提にしています。それは配信者の方にも納得をもらっています。そうすることで、完全に閉じないようにしているのです。

例えば、録画が禁止された会員向けのオンラインサロン放送などがありますね。あれはシラスとはまったく違うサービスです。あのような放送ではなんでも言い捨てることができます。ここだけで本音話すよ、ということで課金させるわけです。でも、そういうことをやるとだんだん視聴者の質が落ちてくる。

他方でシラスでは、単独課金があるので基本的にだれが観るか分からない。だからそれができない。オンラインサロンはそのようなドーナツの部分がないから、信者商売になっていくのだと考えています。

■新書5000部を数時間で売り上げるスケール

【辻田】大物ゲストを呼ぶと、シラスを知らなかった人に数百人単位で視聴してもらえることがあります。コメント欄の雰囲気も変わるし、閉鎖空間じゃないから、いろいろ気をつけて喋らなくちゃいけない。発信側としては、数百の単独課金があるから経済的にも大きいですよ。番組の質を高めるうえで、ドーナツ部分が重要であることはよく分かります。

【東】社会学者の宮台真司さんと西田亮介さん、ぼくの3人で話したときは、1000人弱のチャンネル会員とは別に、3000人ほどの単独購入がありました。およそ4000人に観てもらえるって驚きで、会員以外に3000人が観ていると思えば、話の内容もおのずと公共的になります。

【東】いま辻田さんが指摘したように、経済的な面でも大きいです。ゲンロン完全中継チャンネルの番組は税込みで990円です。4000人がみてるということはもしすべて単独購入ならほぼ400万円の売り上げです。書籍でいえば、新書の5000部ほどに相当する額を数時間で売り上げる。これは大変なことです。

■コミュニティは完全に閉じないほうが強くなる

【東】既存の出版社は、対談というと、数回収録して活字化して本にまとめるということしか考えていない。でもそれならシラスで3~4回放送して、その売り上げも手に入れたうえで、そのあと新書にまとめて発売すればいいと思うんですね。シラスはそういう点でも新しいモデルを提供していると思います。

いずれにせよ、コミュニティの内側に閉じこもるのではなく、かといって完全にオープンにするのでもない「ドーナツ理論」は以前から考えていました。シラスはその意図に基づいて作ったサービスなのですが、それがコメントの質に反映され、最初にいったように視聴者のコミュニティづくりをむしろ強力に後押ししたのは予想外でした。コミュニティは完全に閉じないほうが強くなるんだと思います。

■ざっくりとした見取り図を示すことが論壇人の仕事

【辻田】ツイッターなどのツッコミ文化に懲りて、防衛的な発信の技術が磨かれるほど、「自分は何のためにこの仕事をしているんだ?」と疑問がわくし、不満も募ってくるんですね。「ざっくり言うと、こうだよね」と、見取り図を示すことこそ、じつは論壇人の仕事でしょう。もともと揚げ足を取られやすいんです。シラスの場合は、それがないから気兼ねなく喋れるんだと思います。

【東】もしシラスがなくなったら、ユーザーは番組が配信されないことよりも、むしろあのコメント空間がなくなったことを寂しく思うかもしれません。コメント欄は一種の社交の場になっている。その点では、もはやシラスはただの配信プラットフォームではない。「これはなかなか閉じることのできないサービスを立ち上げてしまったな」という新しい責任感を感じています。

【辻田】番組に参加するためにわざわざ有給を取る人もいますね。それぐらい何かコメントしたい。

【東】配信者もコメントを楽しみにしている。ぼくはけっこうハンドル名を憶えているから、常連さんのコメントが見当たらないと不安になる。「あ、ぼくから離れていったのかな」って(笑)

【辻田】分かりますね。「そうか、仕事へ行っちゃったのか」って。「前回、まずいこと言ったかな」と気になって緊張感にもつながる。

■番組に自動字幕をつけ、ゆくゆくは自動翻訳へ

【東】ローンチ1周年を終え、いま運営サイドで考えているのは、番組にリアルタイムの自動生成字幕をつけることです。すでに社内で調査は始めていて、2022年には、実現できると思います。字幕ができたら、次は自動翻訳を考えています。そうなれば、ぼくたちのトークを外国人も観ることができる。

ぼくはそれもシラスの使命かなと思っているんです。というのも、いまはグローバル化といっても、人間としての肉声はまだまだ国境を超えていない。これはなかなか表現が難しいんですけれど、一言でいえば、全世界的にリベラルな人たちはリベラルなことばかり言っているように思うんですね。どの国でもリベラルな人たちは、「自分たちはグローバルでリベラルでつながっているのに、足元に愚かな排外主義者的なナショナリストがいて困る」と主張している。

でも、そのくせその足元の人たちとは交流しない。小説家のカズオ・イシグロ氏が指摘した通りです。だから、リベラルな人たちに対して「あいつら空理空論ばかりでおかしいんじゃない?」と思っている人もまた全世界的にいる。

【辻田】いるでしょうね。

■長い時間をかけて現実に即した議論をする

【東】そういう状況を変えたいんですよね。いわゆる「リベラル」が、その内輪の言葉だけでグローバルにつながる、それだけが正義に聞こえるという状況をなんとかしたい。

ぼくがシラスで「長い時間をかけて喋ることが大事だ」と主張している理由はそこにあるんです。理論的に言えば、リベラルな人たちはたしかに正しい。でも現実ってもっと複雑でしょう。ところが、その「でも」をやろうとするとたいへん手間がかかる。「SDGsが大事」「多様性が大事」「ジェンダーバランスが大事」……そりゃそうで、そんなことは議論しなくても同意できるわけです。でもそこで「ジェンダーバランスに取り組むことは大事ですが……」と、「が」をつけた瞬間に、議論はものすごく長くなる。

【辻田】ツイッターで、その「が」をつけたら、「が」とは何だと叩かれますよね。

【東】でも、現実にはみんな、その「が」のあとが大切だと分かっている。それでこそ実践が問われるわけですよね。そこで相互理解なり妥協なりに到達するためには、きちんと信頼関係を作る必要がある。その手間なしに性急に改革を訴えても、不信感が高まるばかりだと思います。

■目指すは「ぬくもりのあるインターネット」

【東】歴史認識のような国際問題についても、基本的に同じことが言えるのではないかと思います。だから、ゲンロンやシラスのスタイルを、もっと国境の外側にも出していきたい。いまは、国が違うと、言葉が違うから長い会話ができない。けれど、長い会話ができないと「が」の向こう側に到達できないんですよ。

とはいえ、そういう状況も自動翻訳が変えつつある。あと10年、20年すれば自動翻訳も精度が上がり、文学も含めてかなりのことが自動翻訳可能になるだろうと期待しています。シラスは、そういう環境が整ったときに、国境を超えた濃密な議論の空間になれるようにいまから布石を打っておきたい。

【辻田】ゲンロンやシラスのスタイルを世界に発信する。コミュニティのぬくもりも伝えられたらいいですよね。

【東】そもそも、かつてネットは開放的でありつつも独特の親密感があった。1990年代から2000年代にかけてはむしろその印象が強くて、シラスにはその時代の感覚が入り込んでいるんだと思います。シラスはいわば「ぬくもりのあるインターネット」を目指しているんです。

----------

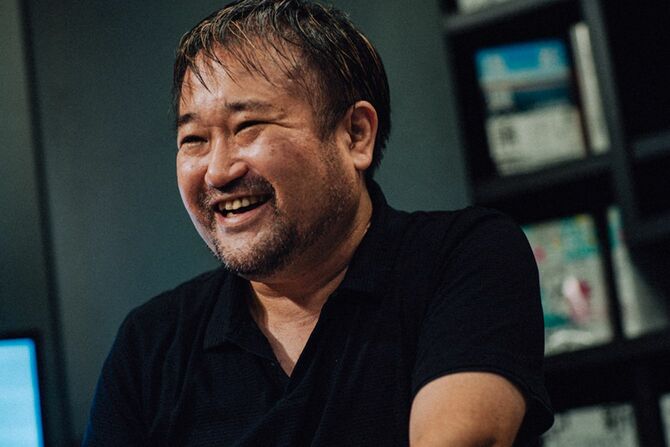

批評家・哲学者

1971年東京生まれ。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了(学術博士)。株式会社ゲンロン創業者。同社発行『ゲンロン』編集長。専門は哲学、表象文化論、情報社会論。著書に『存在論的、郵便的』(1998年、第21回サントリー学芸賞 思想・歴史部門)、『動物化するポストモダン』(2001年)、『クォンタム・ファミリーズ』(2009年、第23回三島由紀夫賞)、『一般意志 2.0』(2011年)、『弱いつながり』(2014年、紀伊國屋じんぶん大賞2015「大賞」)、『ゲンロン0 観光客の哲学』(2017年、第71回毎日出版文化賞 人文・社会部門)、『哲学の誤配』(2020年)ほか多数。対談集に『新対話篇』(2020年)がある。

----------

----------

作家・近現代史研究者

1984年、大阪府生まれ。慶應義塾大学文学部卒業、同大学院文学研究科中退。2012年より文筆専業となり、政治と文化芸術の関係を主なテーマに、著述、調査、評論、レビュー、インタビューなどを幅広く手がけている。著書に『日本の軍歌』『ふしぎな君が代』『大本営発表』(すべて幻冬舎新書)、『空気の検閲』(光文社新書)、『文部省の研究』(文春新書)、『たのしいプロパガンダ』(イースト新書Q)など多数。監修に『日本の軍歌アーカイブス』(ビクターエンタテインメント)、『出征兵士を送る歌/これが軍歌だ!』(キングレコード)、『満州帝国ビジュアル大全』(洋泉社)などがある。

----------

(批評家・哲学者 東 浩紀、作家・近現代史研究者 辻田 真佐憲 構成=伊田欣司)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「実家が太くて」「超ハイスペの引きこもり」だったブッダ。やりがいがありそうな「王子」という仕事を捨ててまで出家したワケ

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月20日 11時15分

-

「桃鉄」は岡山のローカル鉄道!? YouTube番組「しんきげきのじかん」で見えた座員の素顔 吉本シン新喜劇

産経ニュース / 2024年6月20日 11時0分

-

宮迫博之『アメトーーク!』発言を反省「ダセーなオレ」 ヒカルから“貢献度”聞かれ本音も「冷静に見ると…」

ORICON NEWS / 2024年6月19日 15時0分

-

「白人を泣かせたい」 批判集まる『スター・ウォーズ』新作主演女優の発言...その意図は?

ニューズウィーク日本版 / 2024年6月11日 17時6分

-

宮迫博之、「嫁に滅茶苦茶キレられたから」粗品に白旗 弁明も賛否...「奥さんが1番かわいそう」「良かったねぇ」

J-CASTニュース / 2024年6月4日 21時0分

ランキング

-

1ウイスキーが「おじさんのお酒」から激変したワケ 市場復活に導いたサントリーのハイボール秘話

東洋経済オンライン / 2024年6月30日 8時20分

-

2意外な面倒さも? 財布いらずの「スマート支払い」、店側はどう思っているのか

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 8時10分

-

3関東「気動車王国」の離れ小島路線が面白い! 不思議な“右ハンドル”車両 3駅の路線に“スゴイ密度”であるものとは?

乗りものニュース / 2024年6月29日 15時12分

-

4「押しボタン式信号」なぜ“押してすぐ青”にならないケースが? 納得の理由があった!

乗りものニュース / 2024年6月29日 16時42分

-

5上海の伊勢丹が営業終了、中国で日系百貨店の閉店相次ぐ…高島屋は売上高が減少傾向

読売新聞 / 2024年6月30日 20時56分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください