「1ドルの古着を25ドルで売る」その日暮らしから"世界一のポルシェコレクター"になった方法

プレジデントオンライン / 2021年12月1日 12時15分

■友人に頼り切り何ひとつ達成することのない生活

その日暮らしをしていた俺が、どうやって自分のアパレル会社を立ち上げ、「ローリングストーン」の表紙を飾るロックスターに服を提供するに至ったのか、話をさせてほしい。人生、悪くないじゃないか。

さっきから語ってきたように、ハリウッドで過ごしていた時期は、ロックンロール、バンド、ギグにどっぷり浸かっていた。今ふと立ち止まってあの頃のことを考えると、楽しかったのは確かだが、ある意味では周りの人間の気前のよさに甘えていたこともわかる。俺は友人たちの善意と親切心に頼って生きていた。自分自身では何ひとつ達成することなく、自力で何か作ることもなく、自分の足で立つことさえおぼつかなかった。誰かの手助けや、誰かのカウチ、誰かの送り迎えに頼りきりだったのだ。

しばらくすると、いささか気まずくなってきた。友人の家に寝泊まりするのもこれだけ長くなれば、辛抱強い相手でも多少は恨めしげな顔になってくるものだ。

それと同時に、俺自身も少々飽きがきていた。毎日、同じことの繰り返しだった。夜遊びに出かけ、ロックンロールのセッションに顔を出し、女の子をナンパし、昼間はあたりをうろつき、財布はいつも空っぽ……。もちろん楽しい日々だったが、さすがに多少うんざりしてきた。いささか新鮮味が失われ、自分は何をやっているのかという気がしてきた。金はなくなるし、まともな仕事はないし、またイギリスに帰らなければいけないのか、という考えも頭をかすめるようになっていた。

結局、俺は場所を変えて、ハリウッド郊外のセンチュリー・シティに住んでいた友人のもとに転がり込んだ。そいつは夜間の仕事をしていたので、昼間は一緒に遊びに出た。俺はロサンゼルスのベニス住まいのリンダという女の子と付き合い始めた。少しヒッピー風のところがある女の子で、スピリチュアルや禅に関心があり、俺たちは気が合った。

当時のベニスは今よりずっとボヘミアンな土地だった。今でこそ商業的な土地になってしまったが、かつてはビートニクやヒッピー、カウンターカルチャーの聖地で、50年代から60年代以降は生粋のヒップな土地だったのだ。

■アメリカでの初の仕事は日給10ドルの客引き

そんなわけで俺は、そのヒッピーでグレイトフル・デッドでジプシーでバガボンドな空気にすぐ馴染んだ。海岸の遊歩道を歩いていると、片側ではアーティストが絵やら陶器やら、自分の手で作ったいろいろなものを売っていて、もう片側では安物のTシャツやサングラス、ソックスや野球帽、ちょっとした服なんかが売られていた。

ロンドンのカムデン・マーケットによく似た雰囲気だった。ベニス・ビーチはロサンゼルスではディズニーランドに次いで有名な観光地で、いつも外国人があふれかえっていた。

ある日遊歩道をリンダと歩いていると、ブースで古着を売っていたイギリス人の男が、俺たちの会話を耳に留めた。ぴったりしたパンツに逆立てた髪という格好の俺は、いわば歩くロックンロールで、この街にしても目立っていたのだろう。男は言った。

「お前、イギリス人か?」

こうして俺たちは会話をかわした。その男はボクサーショーツやTシャツなど、GAPの古着を売っているとのことで、結局俺に週末の仕事をくれた。

「一日に10ドル払おう。客引きをして、俺の商売を手伝ってくれればいい」

それが俺のアメリカで最初の「まともな」仕事で、最初は週末だけだったとはいえ、一日10ドルになった。「お客さん、寄っていきませんか。GAPの古着ですよ。一着10ドル、二着で15ドル」呼び込みに関しては、最初から結構うまかった。

セールストークの素質は、商売人のじいさん譲りだったのだろう。物を売ったり、客に話しかけたりするのが苦にならないのは、そのへんに理由があるはずだ。どんな環境でも全力で仕事をするお袋の影響もあった。シェフィールドの商売人の血は、ベニス・ビーチの陽光に照らされた遊歩道の上で俺を助けてくれた。

■週末の店番は楽しみだった

週末になると自転車に乗って遊歩道に行き、一日中働いて、自分の仕事に満足した。店で売っていた服には何の興味もなかったが、金にはなったのだ。長時間労働は苦痛ではなかった。

遊歩道では家にペンキを塗りたいという女に出会い、その手伝いもすることになったが、そっちのほうはうんざりするような経験だった。熱心に働いたものの、稼ぎは少なく、女も雇い主としては愉快な人間ではなかった。俺はお袋に宛ててハガキを書いた。

「4カ月近く、毎日のようにひとりで同じ家を塗り続けている。孤独だし、つまらない仕事だよ……」

幸いにも週末になると、イギリス人の男の店番をするという楽しい仕事が待っていて、リンダとの仲も順調で、ベニスで同棲を始めるまでになっていた。

■自分で服を売る方が儲かるのではと思いつく

この話の肝は、GAPの古着を売ったということではなく、隣のブースの男が売っていた古着がはるかに格好よく見えたということだ。ニューメキシコに住んでいるとのことで、雑多な服を売っていたが、リーバイスやデニムジャケット、ウエスタンシャツ、リサイクルショップで入手したような品が多かった。

俺はピンときた。自分で服を買い付けてきて、ベニス・ビーチで売ればいいじゃないか。失敗したところで、たいしたことはない。当時お袋に送った別のハガキには、こんなことが書いてある。

「海岸でリーバイスの古着の店を始めようかと思う。一着10〜12ドルで売れたら、きっと金になるぞ……海岸で働くと太陽の光にさらされるから、俺の色白の肌にはよくないだろうがな」

リンダはちょっとヒッピー風、俺はロッカー風味のヒッピーだったので、もともと二人でリサイクルショップやヤードセールには足を運んでいた。その流れで俺は平日、リンダを誘って救世軍(バザー)のようなところに行き、店で売れそうなクールな服を探した。

ベニス・ビーチは週末になると大混雑だが、平日の屋台なんかはほとんど無人だった。実際はただの駐車場なのだ。平日は週末より10パーセント稼ぎがよかったので、一日10ドルで屋台を借りて、リーバイスを2、3着、古いヒッピー風のワンピース、古いペイズリー柄のヒッピー風ドレス、花柄のシャツをラックに掛けた。リサイクルショップで手に入れたアイテムの一部だった。

リーバイスはいつも需要が高かった。リーバイス501は、シェフィールドで暮らしていた80年代初頭のイギリスでは大人気だった。世界的にも人気があって、このブランドのある種の服はちょっとしたカルト的人気を誇った。ビーチにはリーバイスしか売らない連中もいて、破れているか、501か、チャックがついているか、ビッグEか、赤耳(レッドライン)かという基準によってA、B、C、あるいは1、2、3とランク付けしていた。

かなり厳密な区分で、こういった細かいことをよく知っているコレクターもいた。人気の度合いによって、値段は10ドルから30ドルまで上下した。

■差別化を図るためにパッチを縫い付ける

さっきも言ったようにベニス・ビーチは人気の観光地だったので、週末になると大勢の人間でごった返した。フェイクのレイバンが欲しいという連中ばかりではなく、10ドルや15ドル、30ドルのリーバイスが目当てのやつもいた。需要があるのは明らかだった。だが服を売っているブースは山ほどあった。つまり差別化を図らなくてはいけない。俺たちはまさに、その手段を編み出した。

どんな手段だったか?

パッチを縫いつけるようにしたのだ。

初日の稼ぎは150ドル。

奇跡のような一日だった。

俺は内心叫んでいた。

ざまあみやがれ!

一日10ドルで雇われ仕事をするより、よっぽどいいじゃないか! 脳みそはフル回転していた。数え切れないほどのアイデアが次々と浮かび、まもなくリーバイス以外の服もカスタマイズするようになった。

あるとき、ジェット機や宇宙船の絵が描かれたベッドカバーを手に入れた。気づかなかったのだが、実は60年代に人気を博し、歴代大統領の肖像画も手がけ、ポップアートの第一人者として広く知られるピーター・マックスのデザインだったのだ。マックスはいろいろな絵を描いたが、俺が入手したベッドカバーのような、大胆な図柄のサイケなコラージュでも有名だった。救世軍で3ドルほどで手に入れたそれを裁断して、片っ端からジーンズに縫いつけた。

ガキの頃はヘビメタにハマっていて、自分のジーンズやジャケットにパッチを縫いつけていたのだ。だから、こういった作業はお手の物だった。ただし今回のテーマはアメリカで、エベル・ナイベル、『爆発! デューク』、キャプテン・アメリカ、赤白青がモチーフだった。

古い「ダシキ・シャツ」、つまり美麗な柄のアフリカの民族衣装や、ヴィンテージもののペイズリー柄のカウボーイ・シャツやドレスも買い付けた。出来上がった服にはクラシックな西海岸のロッカーの風味も入っていて、ベルベットのパンツ、レーナード・スキナード風の大きめのチューリップハットなんかもあった。

当時まだグレイトフル・デッドやブラック・クロウズの雰囲気が色濃く残り、そこへジャニス・ジョプリンやヘイト・アシュベリーのヒッピーテイストが加わったベニス・ビーチの全体の空気に、俺たちの商品は合っていた。

■自分だけのスタイルを確立すれば何でもできる

間もなくリンダと俺は休む間もなく縫いものに励み、山のような服を売りさばき、朝から晩まで働くようになった。あちこちのリサイクルショップで素材を買い付け、パッチを縫いつけて、店に出す。品物は大人気だった。

俺はヤードセールや救世軍に足を運んでは、リーバイスを50セント、1ドルあるいは1ドル50セント、たまには2ドルくらいで仕入れた。買い付けに出かけるのは週末、月曜あるいは火曜で、出費が20〜30ドルを超えることはめったになく、そのあとはリンダのベニスのアパートに戻って、せっせと裁断し、ジーンズにパッチを縫いつけ、一本25ドルで売った。作業は全部2人でやった。

リンダがミシンを持っていたおかげで、1時間もあればひと山仕上げられたと思う。全部で5ドル、プラス俺たちの時間以上の持ち出しはなかった。

何もかもが急ピッチで進んだので、もちろん失敗もいろいろとあった。2人で思いつきを片っ端から試し、価格帯をしょっちゅう変えていた。「あのジーンズは25ドルでも売れたんじゃないか。もっとたくさんパッチを縫いつけて、売れ行きを見てみよう」という具合だ。もっと安くリーバイスを売っている店を見つけたり、ひと山いくらで割引してもらうこともあったし、違うスタイルも試してみた。うまくいくことも、さっぱりだめなこともあった。

ときには在庫がすっかり底をつく日もあった。お袋にはこんな手紙を送っている。

ようやく手紙を書く気力が湧いたよ。このところ大忙しだったんだ。でもやり甲斐はあるし、刺激を受けている。家で働いていると、空気がピリピリすることもあるけれどね。家じゅうに布地やピンなんかが散らばっていると、どうもそうなってしまうんだ……俺たちのジーンズやセレクトアイテムが、高級なヴィンテージショップに並ぶ日も近いと信じているよ。

実家に送ったもう一枚のハガキを見ると、すべてが本当に急ピッチで進んだことがよく伝わってくる。「なんと、このあいだ手紙を書いてから10日も経ってしまった。ジーンズの商売は……需要に供給が追いつかないところまで来ているよ」

こうして俺は初めて、一生懸命に働き、モチベーションを保ち、創造性を発揮し、自分だけのスタイルを確立すれば、やりたいことは何でもできると気がついた。

何かが始まろうとしていた。

----------

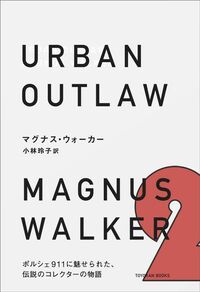

ポルシェコレクター

英国シェフィールド生まれ。10歳のとき、1977年のロンドンモーターショーに行ったことがきっかけで車に目覚める。10代の頃ロサンゼルスに移住。シリアス・クロージングを立ち上げ、マドンナ、アリス・クーパー、モトリー・クルーほか多数のロックスターに衣服を提供する。のちにLAダウンタウンの物件を入手し、ロケ地ビジネスに着手。現在ではポルシェ911のコレクションおよび改造で世界的に知られている。

----------

(ポルシェコレクター マグナス・ウォーカー)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

価値が高騰する“古着”の山でお宝探しをしたら…… 掘り当てたロマンあふれる品々に「ブレードランナーTやばい」「まさかのリーバイス」

ねとらぼ / 2024年7月15日 21時30分

-

無印良品の「リユース商品」じわり人気 従来店舗とは異なるユーザー体験がカギ

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年7月15日 6時30分

-

「プレゼントよ」義母にボロボロのお下がりを持ち込むのをやめてもらうには?読者の体験談も凄まじい!

Woman.excite / 2024年7月10日 16時0分

-

燃えるゴミ?資源ゴミ?服の捨て方の具体例4選と、捨てるときの要注意ポイントも!

ハルメク365 / 2024年6月29日 15時0分

-

Levi’s(R) とMcLaren Racing(マクラーレン・レーシング) がヘリテージとイノベーションをテーマにコラボレーションコレクションを発表

PR TIMES / 2024年6月27日 14時15分

ランキング

-

1終電間際、乗客同士のトラブルで車内は「まさに“地獄絵図”」泥酔サラリーマンが限界突破して…

日刊SPA! / 2024年7月22日 8時54分

-

2まるで夜空か海か宇宙。「青」が美しすぎる寒天菓子「空ノムコウ」【実食ルポ&インタビュー】

イエモネ / 2021年5月8日 12時30分

-

3「健診でお馴染み」でも、絶対に"放置NG"の数値 自覚症状がなくても「命に直結する」と心得て

東洋経済オンライン / 2024年7月21日 17時0分

-

412気筒+モーター「EV前夜」のランボルギーニ 6600万円の値札をつけて「レヴエルト」が発売

東洋経済オンライン / 2024年7月22日 12時0分

-

5【マック】ナゲットの持ち方で性格診断できるだと?SNS大盛り上がり「お上品ナゲットタイプだった」「確実に神経質ナゲットタイプ」

東京バーゲンマニア / 2024年7月22日 17時16分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください