「一度は会社を辞めた」数億人の命を救うため世界初のワクチン車を作った商社マンの生き様

プレジデントオンライン / 2021年11月29日 15時15分

■ワクチン普及に人生を捧げたある商社マンの軌跡

毎年400億円分のワクチンが捨てられ、150万人もの子どもの命が奪われている——。世界で起きているこの事実をご存じだろうか。

主な原因は、予防接種用のワクチンを保管、輸送する際の温度管理にある。

新型コロナワクチンで広く知られたように、ワクチンは熱に弱い。一般的な新生児用ワクチンは2~8度での保管が必須といわれているが、診療所や病院までに運ぶ際に、道路が未整備で必要以上に時間がかかってしまうことや、たとえ診療所に着いたとしても電気がなく保冷できずにいることが現実に起きている。これらによってワクチン供給量の約2割に当たる400億円分が毎年廃棄されているという。

豊田通商の中川興さん(57)はこの惨状を、1990年代初頭にアフリカ駐在時に目の当たりにした。

「ワクチンを輸送するクルマやバイクが、泥やイナゴなどの害虫にタイヤを取られて進まなかったり、難民キャンプに電気が通っていないためクーラーボックスが止まってしまったりすることは多々ありました。これを何とかしなければ、世界中の子どもたちを感染症から救うことなんてできないと痛感しました」

それから約30年後の2021年。豊田通商とトヨタ自動車、ルクセンブルクの医療用冷蔵庫メーカー・B Medical Systemsの3社は、ワクチンを適切な温度管理のもと運ぶ車両を世に送り出した。これは世界で初めて世界保健機関(WHO)が認証したワクチン保冷輸送車となった。

■WHOが認証した世界初の“ワクチン車”

ワクチン保冷輸送車の特徴はこうだ。

トヨタの大型クロスカントリー車「ランドクルーザー78」に、容量396リットル(ワクチンパッケージ400個分)のワクチン専用冷蔵庫「B Medical CF850」を積載。冷蔵庫は独立のバッテリーを持つため、無電源で約16時間稼働するほか、走行中は車両から、駐車中は外部電源から充電可能となる。

これによって、アフリカをはじめ途上国でのワクチン輸送における“ラストワンマイル”という高い障壁がぐんと下がった。この一大プロジェクトの中心人物こそが、中川さんである。

大仕事をやってのけたのに、中川さんはひょうひょうとしている。

「まだまだ。これで世界を救えることはない。もっと大きなことをやらないと。すでに第2弾、第3弾のプロジェクトは進行中です」

政府開発援助(ODA)などの途上国支援というのは、国連をはじめ、官の仕事という認識が一般的だろう。しかし民間企業だからできる支援もあると中川さんは訴える。ワクチン接種の普及に人生を捧げた中川さんの軌跡をたどる。

■アフリカとの出会い

中川さんがアフリカに目を向けるきっかけとなったのは、1980年代の海外ミュージシャンによる活動だった。

「ライブエイド」という音楽イベントが開かれ、チャリティーソング「ウィ・アー・ザ・ワールド」が作られるなど、アフリカの飢餓や難民に対する支援が活況を呈していた。当時、大学生だった中川さんは学生寮で級友らとテレビにかじりついて、その模様を眺めていた。

「英国や米国のミュージシャンが集まって、チャリティー活動をやっている姿に感心しました。当時の日本ではまだアフリカに対する関心が薄かったのです」

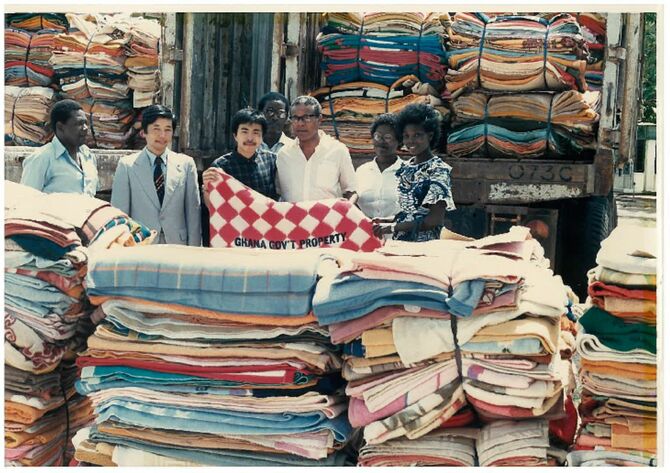

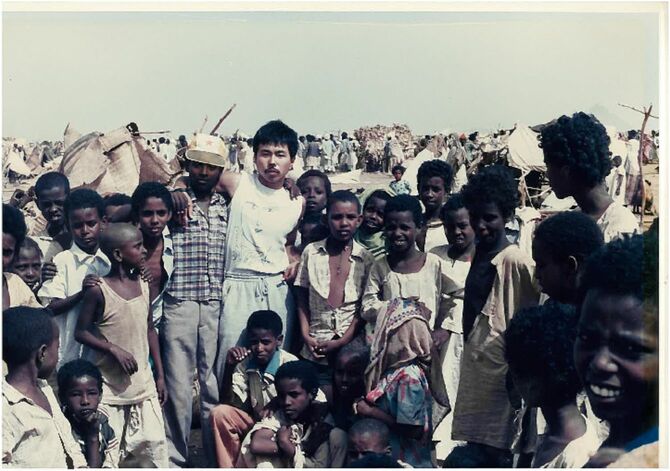

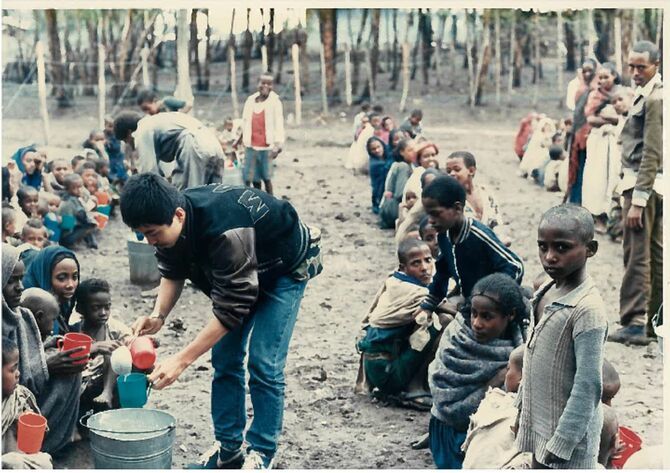

その後、外務省やボランティア団体が、アフリカで支援活動できる学生を募集していたため、中川さんはいの一番に応募し、エチオピア、スーダン、ガーナに半年間滞在した。現地では、ODAで入ってきた毛布や古着などを、難民に配布する作業などに携わった。

ODAは外務省の仕事だとは分かっていたが、実際には商社の駐在員も援助に関わっているのを初めて知ることとなった。

就職活動の時期になり、中川さんは迷わずODAに携わりたいと思った。当初は外務省に入りたいと考えていたものの、大学での中川さんの専攻は水産資源であり、外務省の試験科目である国際法は勉強していなかった。

「例えば、農林水産省や国土交通省に入って、外務省に出向するという道もあったでしょう。ただ、アフリカでは他商社駐在員の人もいて、彼らと一緒に生活する中で、自分には民間の方が合っているなと思うようになりました」

そこで進路を商社に絞る。最終的には87年、総合商社のトーメン(現・豊田通商)に入社した。

■一度、サラリーマンを辞める

入社後、農薬・医薬品関連の事業部に配属された中川さんは、すぐにアフリカ行きのチャンスをつかむ。89年から3年間、コートジボアールの最大都市であるアビジャンに駐在し、ODA関連の業務に従事する。冒頭で触れたのはこのとき見たシーンである。

アフリカからいったん帰国して、97年からはフランス・パリに駐在した。4年ほど経ったころ、中川さんは思い切った行動に出る。サラリーマンを辞めて、ワクチン支援関連の個人会社を立ち上げたのだ。

「学生の頃から、いつかは独立して、会社を運営したいなという考えがありました。そこでさまざまなことを商社で勉強させていただいて、チャンスがあったときに飛び出そうと」

長年、海外で生活していたことも後押しとなった。フランス人やイタリア人など、同世代の仕事仲間も次々と独立や転職をしていた。欧米では当時からそれが当たり前で、個人を磨くためには不可欠だった。

新会社の経営はおおむね順調で、中川さんも仕事を楽しんでいたが、次第に物足りなさを感じるようになっていった。

「個人会社なので、自由だし、自分のやりたいことができます。また、個人だと案件あたりの利益は大きいから、サラリーマンよりも稼げます。ただ、大きな仕事はできず、小さな仕事を積み重ねるだけ。数億もの人たちを救ったり、世界初のサービスを生み出したり、という仕事はできません。そうすると、それがしたくなるんですよ。個人でチャラチャラお金をためて、はい、何億円儲かってよかったですね、ではなく、一流企業を説得して、大きなプロジェクトをやりたくなります。約5年間経営して、個人の限界を感じました」

そんな矢先、2006年にトーメンと豊田通商が合併する。これは中川さんにとって渡りに船だった。すぐさま古巣に電撃復帰し、豊通ヨーロッパのパリ支店に勤めることとなった。

07年4月に東京本社に帰国してからも、引き続き医薬品関係の部署に籍を置いた。そして、18年からは自動車本部に異動。

子どもにも胸を張れるようなでかい仕事をしたい——。中川さんが思い描いた夢が、今回のプロジェクトによって結実する。

■「誰かがリーダーシップを取らなければ」

ワクチン保冷輸送車は突如出てきたアイデアではない。ODAの世界では前々から課題として存在しており、ずっと中川さんは機会をうかがっていた。

「ワクチン保冷輸送というホワイトスペースの市場があることは分かっていました。ワクチン供給のODAは、車両、注射器、ワクチンが1つのパッケージになっていて、商社も入札していました。その過程で医療用冷蔵庫メーカーとも知り合ったんです。もちろん、メーカーもホワイトスペースがあることは認識していましたが、果たしてどういう市場なのか、規模はどのくらいなのかは未知数でした。また、WHOの医療機材品質認証(PQS:Performance、Quality、Safety)を取得するのがかなり大変だったため、気軽に手を出せなかった状況でした」

PQSとは、国連が扱う医療機材の品質水準を担保する認証制度で、これを取得すれば国連関係機関をはじめ、世界各国のNGOや慈善団体などが機材選定する際に大きなアドバンテージとなる。

認証取得のハードルが高いことは自明だったが、年間400億円ものワクチン廃棄という深刻な問題に目を背けることはできない。「誰かがリーダーシップを取らなければ」と、中川さんは手を挙げた。商社はメーカーではないため、自分たちで医療機材を作ることはできないが、企業同士をつなげることは可能だ。

そんなとき、メーカーの方から声がかかる。

「B Medical Systemsとやり取りしている中で、先方からワクチン保冷輸送車をやりたいと言ってきました。それで、手を組むならトヨタしかないと」

■「それこそが商社だよ」

トヨタのランドクルーザー78は以前からアフリカの国連事務所で使われていた。現地で評価されていたし、シェアも大きかった。砂漠が広がるアフリカでは、文字通り、道なき道を走らなくてはならない。そうした中でも壊れないクルマが不可欠だった。

もし道中で故障して動かなくなってしまったら命に関わる。その点でランドクルーザーは「何事もなく安全に帰ってくることができる」と、アフリカでは信頼度が高かった。その状況をB Medical Systemsもよく知っていた。

トヨタ、B Medical Systemsともに、ワクチン輸送においてはそれぞれの分野で世界ナンバーワンシェアを誇る。豊田通商がそのハブになれる立場だったため、オファーを受けたわけだ。中川さんがこの話をトヨタに持ちかけると、先方は手放しで喜んだ。

「トヨタとしてもアフリカでの新しい市場開拓が最重要課題でした。その上、ワクチン輸送は人道的な取り組みでもあるため、二つ返事で応じてくれました。むしろ、よくぞこういう市場を見つけてきてくれた、それこそが商社だよと、労いの言葉をもらいましたね」

もはや前に進まない理由などどこにもなかった。こうして2018年、ワクチン保冷輸送車のプロジェクトがスタートした。

■試行錯誤で成し遂げた悲願の認証取得

プロジェクトは大きく3段階に分けられる。1つ目は、ワクチン保冷輸送車のコンセプトやビジョンを練り上げ、関係者を集めて合意を取ること。2つ目は、サンプル車両を製造し、走行実験をする。3つ目はデータをまとめて、WHOと交渉し、PQSを取り付けることだ。

最も苦労するのは認証取得だ。冷蔵庫だけならまだいいが、両方を組み合わせたもの、つまり、クルマを医療機器として認定してもらわなければならない。日本では救急車そのものは医療機器ではないことからも、ハードルの高さがうかがいしれるだろう。

B Medical Systemsが試作品を作り、ランドクルーザーに搭載して、電気系統の整備など、専門家がさまざまなアイデアを出し合う。WHOのスペックに合わせて開発、テストするも認証を得られず。修正し、またテストで落とされてと、何度もトライした。

プロジェクト開始から3年。数百人に上るプロジェクトメンバーの努力の甲斐あって、21年3月、ワクチン保冷輸送車は悲願のPQS取得を成し遂げた。

■社会実装への道を歩み始めた

晴れて認証を獲得したが、ここで終わりではない。各国に売り込み、使ってもらわなければならないからだ。そのためのテスト用車両出荷が今年11月から始まった。

途上国のワクチン普及を支援する国際組織「Gaviワクチンアライアンス」の要請を受け、セネガル、ブルキナファソ、ニジェール、ケニア、南スーダンにワクチン保冷輸送車を寄付。この5カ国は悪条件がそろった国で、道は舗装されておらず、難民キャンプには電気がない。そこで問題なくワクチンを輸送するのは、アフリカの中でも非常にハードなのは間違いない。

1年間かけてテストし、実証データを各国の保健省に提供する。その上で、彼らに導入したいと思ってもらって初めて、WHOに申請がいくという流れだ。

社会実装するにはまだまだ先は長いが、ここでテストをクリアし、Gaviのお墨付きをもらえば、一気に他国への普及も加速する可能性がある。

「実は、Gaviが一緒に試験したいと言ってくれるのはすごいこと。EPI(予防接種拡大計画)や、COVAX(新型コロナウイルスのワクチンの公平な分配を目指す国際的な枠組み)などの予算はすべてGaviが握っています。日本政府もこの機関に何千億円も寄付しているほど。まさに国際協力分野の銀行のような存在がGaviなのです」

■民間にしかできないことがある

世界初の認証取得という偉業を成し遂げたわけだが、中川さんはもう次を見据える。グローバルヘルス(国際保健)の課題解決において、ワクチン保冷輸送車は第1弾にすぎず、新しいプロジェクトも進行中である。

アイデアをどんどん形にしてリリースするのは、中川さんの仕事観そのもの。「ゼロ」から「イチ」を作ることが何よりも好きなのだ。「個人的にはイチを作ったら興味がない」と言い切る。

ただし、会社員がゼロイチで新規事業を行うには注意も必要だと中川さんは指摘する。

「何もベースがなく、ゼロイチだけをやり続けていると、いつまでやっているんだと言われます。そうならないように、まずは土台となる収益をしっかりと作ってから新規事業に当たるべきです」

中川さんは個人目標や部門目標などを達成した上で、このプロジェクトを遂行した。それならば文句を言われることもない。

造作もなくサラリと語る中川さんだが、既存の仕事をこなしながら、新規事業でも成果を上げるのは並大抵のことではない。なぜそこまでしてやるのか。国際貢献は官に任せておけばいいじゃないかという意見もあるだろう。これに対して、中川さんは民間にしかできないことがあると断言する。

「法整備や制度設計といったインフラづくりは、国連など官の役割ですが、実際に現場で使われる医薬品、冷蔵庫、クルマなどは民間が作っています。グローバルヘルスにおいて民間のアイデアは大切なのです」

■グローバルヘルス分野の「iPhone」を作りたい

民間の国際貢献の必要性を説く中川さんだが、世界における日本企業のプレゼンスの低さを嘆く。クルマはトヨタが奮闘するが、ワクチン冷蔵庫は海外メーカーしかいない。本来ならばものづくり立国である日本の力を発揮する部分である。

「どうしてここに日本企業が入らないのか、家電メーカーに聞いてみたことがあります。技術的にはもちろん製造可能なのですが、市場が小さいからやらないと言われました。ビジネス的な理由が大きいわけです」

市場が拡大すれば日本企業も食指が動くが、その時には競合もひしめき合っているだろう。ニワトリが先か、タマゴが先かの話だが、人類のための投資としてこの分野に取り組んでもらいたいと中川さんは願う。

「本当はワクチンも日本企業が作り、オールジャパンで取り組みたい。日本の産業界がイニシアチブをとっていかなければならないと考えています。今私たちができるのは、ランドクルーザーを生かした新たな支援活動で、ワクチン輸送におけるラストワンマイルとコールドチェーンの2つの問題を解決していくことです。存分に日本の力を見せつけたいです」

中川さんが目指しているのは、グローバルヘルス分野での「iPhone」を作ることだ。

「iPhoneに代表されるスマートフォンは、いまや全世界の人たちが使っています。メーカーにとっても利益につながるし、人道にも貢献します。グローバルヘルスにおいて、これがないと生活できないというものを作りたい」

グローバルヘルスを変える第一歩となったワクチン保冷輸送車は、休むことなく今日もアフリカの荒野を駆け巡っている。中川さんの夢も乗せて——。

----------

ライター・記者

1979年生まれ。神奈川県出身。専門テーマは「地方創生」「働き方/生き方」。慶應義塾大学環境情報学部卒業、同大学院政策・メディア研究科修了。ニュースサイト「ITmedia」を経て、社会課題解決メディア「Renews」の立ち上げに参画。

----------

(ライター・記者 伏見 学)

外部リンク

この記事に関連するニュース

ランキング

-

1上海の伊勢丹が営業終了、中国で日系百貨店の閉店相次ぐ…高島屋は売上高が減少傾向

読売新聞 / 2024年6月30日 20時56分

-

2ウイスキーが「おじさんのお酒」から激変したワケ 市場復活に導いたサントリーのハイボール秘話

東洋経済オンライン / 2024年6月30日 8時20分

-

3「押しボタン式信号」なぜ“押してすぐ青”にならないケースが? 納得の理由があった!

乗りものニュース / 2024年6月29日 16時42分

-

4意外な面倒さも? 財布いらずの「スマート支払い」、店側はどう思っているのか

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 8時10分

-

5毎回"完売"続出。築地銀だこの「ぜったいお得な回数券」は、PayPay併用でさらにお得!

東京バーゲンマニア / 2024年6月30日 9時3分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください