「学校に行きたくない」子供がそう言い出したときに用意しておきたい"就職先の話"

プレジデントオンライン / 2022年1月16日 12時15分

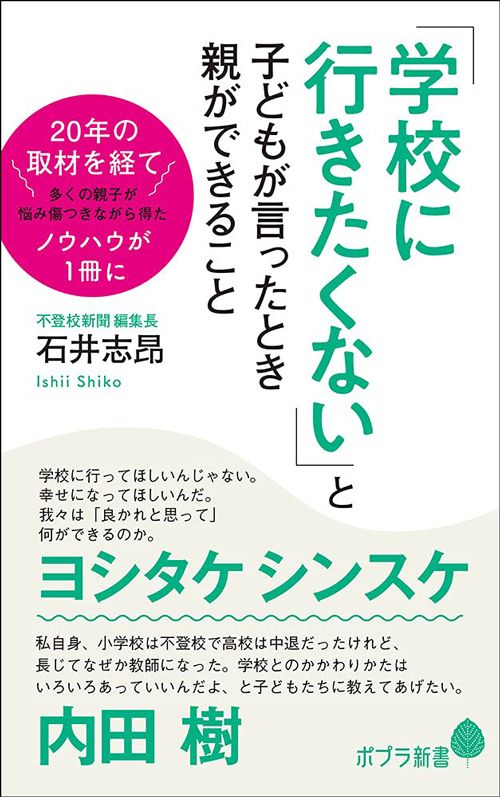

※本稿は、石井志昂『「学校に行きたくない」と子どもが言ったとき親ができること』(ポプラ新書)の一部を再編集したものです。

■あきらめることも大事

子どもの得意なことを伸ばすのが望ましいとわかっていても、なんでもある程度できる子に育てようと思ってしまうことがあるかもしれません。苦手なことはとことん苦手だけれど、ずば抜けた才能を持つアスリートや研究者の親御さんたちも、苦労しているようです。

それでも、子どもに好きにやらせるしかないんだと、親があきらめることが大事なのだろうと思います。この子は大丈夫、と信じてあげてほしいと思います。

小学校ではほとんど不登校でまともに勉強しなかったけれども、子どもに決定をゆだねるようにしてきたという家庭があります。

その子が進学した高校は、学力的には高い学校ではありませんでしたが、あるとき「公務員になりたい」と言い出し、実際にそうなりました。本人の気持ちを尊重するほうが、力を発揮するという一例です。

もし保護者の方が「うちの子は何もわかっていないだろう」と思っていたら、その子は「自分は何もできない」としか思えません。

一方で、「あなたはきっと大丈夫、幸せになれる」という目で見ると、根拠のない自信が子どもには育ちます。失敗するかもしれないけれど、挑戦できる人になると思います。

■思い続けることが大切

ただ、自信を持ちにくい子に、「あなたは大丈夫」といったメッセージを浸透させるには時間がかかります。それは、まるで石におでんのだしをしみこませるようなもの。それでも、親の想いはしみていくものです。思い続けることが大切です。

不登校というのは基本的に、子どもにとって人生の危機です。自分なんかが生きていていいのだろうか、なんで自分は生きているんだろうと葛藤します。

ただ、そういった葛藤はそんなに悪いものではないと思っています。

そういった葛藤を経ていくと、「なんのために生きているのか」ということが見えてきて、それに沿って生きていく人がたくさんいます。

高校生になってから、ほとんど不登校だったという映画監督の押井守さんは、その当時に考えていたことが映画作りやその後の作品の原点になったと取材でおっしゃっていました。

演出家の宮本亜門さんや、リリー・フランキーさんも、引きこもっていた時期があり、その当時に考えていたことが今の自分の原型を作っている、ということを異口同音に語られています。そういう意味では、自分を得るまたとない機会なのです。

■不登校経験者の85%は進学、その後の進路は……

文科省の調査によりますと、中学3年のときに不登校を経験した子どものうち、85.1%は高校に進学しています。進学しなかった約15%の中にも、高卒認定試験を受けている人がいるでしょうから、かなりの人が進学の道を選んでいます。

小中学校で不登校になっても、多くの人は高校に行くということは知っておいてほしいと思います。「この先もだいたい大丈夫。高校にも行ける」と思えるだけで、全然違うと思います。

就職に関していえば、ありとあらゆる職業の人がいます。消防士、大工、会社員、学校の先生、弁護士、タレント。不登校だったのに「堅い職業につけるの?」と言われたりしますが、公務員になっている人もいます。

小学校の入学直後からずっと学校が合わない子がいました。彼は数年間、学校へ行っていませんでしたが、塾に通うようになると、塾の先生から「きみは私立の学校に行ったらどうか」と言われたそうです。

そして、私立の中学校へ行き、結果的には現役で東大に合格。大手銀行勤務などを経て、今は不登校や学習困難な子にも活用されているAI教材の仕事をしています。

■学校以外で学び、仕事に活かしている

また、小学校中学年から不登校になり、フリースクールに通っていた女性は、10代の頃、新宿でも一番混雑することで有名なファストフード店でバイトをしていました。

彼女は面接のとき、聞かれてもいないのに不登校の経歴を話したそうです。相手の方は急にそんな話をされて、面食らったでしょうが、元気のよさそうな子だからということで採用され、彼女はめきめきと仕事を覚えていきました。

彼女は、漢字や計算がところどころあやしかったようですが、仕事を覚え、その後、専門学校に進学しました。ファストフード店を辞めたあと、接客業に強い彼女は八百屋さんでバイトをしていました。それがきっかけで、今は八百屋さんの店長としてがんばっています。

その様子を見に行った人は、彼女の仕事ぶりに驚いたそうです。お客さんの顔を見ると、彼女はすぐに名前を呼び、「今日はかぼちゃが入ってるよ」「小松菜が安いよ」と声をかけていたといいます。彼女の中には相当数のお客さんの顔と名前、買ったものがインプットされていたんですね。

彼女とはよく飲みに行く仲ですが、ふだんはとにかく適当です。「この前、言っていたことと全然違うし!」なんてこともあるのですが、彼女が言うには、お客さんの名前と買ったものは、めったに忘れないのだそうです。

学校以外のところで学び、仕事に活かしている、とてもいい例だと思います。

■引きこもっていた女性は作業療法士に

私の知り合いに10年以上、引きこもっていた女性がいます。彼女も「助けになったのは、母との雑談だった」と言っていました。

引きこもっていた当時はお昼頃に起きて、母親と一緒にご飯を食べていたそうです。彼女は、食器がカピカピに乾くまで、と表現していましたけど、食器がカピカピに乾くまで長時間話をして、2人で後片付けをして、そのあとはお互いに自由な時間を過ごしていたそうです。

その頃の彼女は、学校へ行けなかったり、アルバイトができなかったり、常に不安を抱えていましたが、なんでもない雑談の時間に救われたのです。

私は彼女が引きこもっていたときからつきあいがありますが、当時から彼女は人の気持ちに気づける人でした。そして、不安を抱えているときに、人に支えてもらう大切さを認識した彼女は、作業療法士になりました。彼女が選んだのは、自分の体をうまく動かせないという不安を抱えている人に向き合う仕事だったのです。

■派手な人生ではなくても幸せになっている

中学校から不登校になり、学校にはずっと行っていなかった女性がいました。理由を聞いたことはないのですが、彼女は「お嫁さんになりたい」と言っていました。

私と同世代で、「お嫁さんになりたい」と言うのは珍しいかもしれません。でも、「幸せな家庭を築きたい」という彼女の夢は、とてもいいなと私は思うんですね。

彼女はその頃の夢を叶え、結婚をして、今ではお母さんになりました。再会したとき、「夢を叶えられてよかったね」と言ったら、彼女はこう言っていました。

「夫に不満があるし、夢が叶ったっていうのかなあ。でも、子どものいる今の家庭は、すごく幸せだよ」

思い描いていたのとは少し違うけれど、幸せだと言える今がある。派手なエピソードではないですが、私はこの話がすごく好きです。

■「ふつう」のおじさん、おばさんになる

不登校から20年、30年経って大人になった人たちに会ってみて、私がいつも感じるのは、「ふつうのおじさん、おばさんたちだな」ということです。

不登校時代、いつでもどこでも帽子を深くかぶって、自分の顔をあまり見られないようにしていた寡黙な少年がいました。彼に15年後に会ったら、ふつうのおじさんになっていました。

当時、とてもキツイ目をして厳しい顔つきをしていたのが、透明感のない目をしたおじさんになっていたのです。「昔はずっと帽子をかぶっていたよね」と言ったら、「ああ、工場勤務だから、今でも帽子をかぶっていることはあるよ。そんなこともあったね」と本人も忘れていたくらいでした。

もちろん、何の波風も立たず葛藤もなく過ごしていたわけではないと思います。苦労はあるだろうし、つらいことも経験していると思います。でも、それは不登校ゆえではなく、生きていたら誰でも経験することですよね。

自分のやりたいことを仕事にしようとして、うまくいかないこともあるかもしれません。失恋することもあるでしょう。一方で、仕事に満足することもあるし、結婚して、子どもができることもある。そんな「ふつうの人生」を歩んでいるという意味で「ふつう」のおじさん、おばさんになったんだと、私はいつも思うのです。

■「不登校」の終わりは人によって違う

では、そんなふつうの大人たちになった、元・不登校の子どもたちは、いつ不登校を終わらせたのでしょうか。それには、想像するよりも長い時間がかかっていると思います。

多くの人は、とにかく不登校を終わらせることが大事だと考えがちです。たとえば、学校にまったく行けなかった子が保健室だったら登校できるようになったときに、不登校は終わったと言いたい気持ちになります。でも、子どもにとっては、学校に戻ったというだけで、不登校の終わりを意味するわけではありません。

苦しかったことに決着をつけるための時間の長さは、人によって違います。いわゆる思春期が終わる頃に、不登校が終わる人も多いと思います。一方で、大人になってからも、不登校が終わったとは感じない人もいると思います。

私自身、大人になってからも、不登校が完全に終わったという感覚はありません。不登校という経験と折り合いをつけて生きられるようになったという感覚なのです。

■自分を変えてくれた糸井重里さんの言葉

私は、学校に行かなくなったとき、この先どうやって生きていけばいいかわからない、どんな大人になるのかもわからない、と不安で悩んでいました。その気持ちを親に言うこともできませんでした。

私の場合は、フリースクールの友だちやスタッフにそういった気持ちを話しました。幸いにも、不登校新聞社のボランティア記者として、著名人の方をはじめ、たくさんの方に会う機会に恵まれ、「どうやって生きていけばいいのかわからない」という疑問をぶつけることができました。そして、たくさんの方から心にしみる答えをいただきました。

とても心に残っているのは、糸井重里さんの言葉です。糸井さんを取材したとき、「せっかく不登校をしたんだから、不登校を楽しんだらいいと思うよ」と言ってくれました。不登校で苦しんでいた私はこの言葉に支えられ、自分の生きていく方向がはっきりと見えた気がしました。

不登校新聞社の記者になろうと決意し、入社を申し込んだのは、糸井さんを取材して、とても感動したことがきっかけです。不登校新聞社としては、そのときスタッフを募集していたわけではないので、私の申し出に驚いたようですが、たまたま欠員が出たので入社させてもらい、今に至ります。

入社が決まったときは、親より先に糸井さんに報告して「高く、広く、深く翔んでいってください」というお返事をいただきました。

■不登校の経験はいつか自分の財産になる

その後は、結婚して、パートナーとともに人生を歩んでいます。『不登校新聞』の取材を通して、さまざまな出会いもありました。

生きていれば、つらいことは誰にでも起こります。つらい思いをしている人の話に耳を傾け、その人を支えることができたと感じるとき、不登校の経験は自分の財産になっていると実感します。

そしてまた、私が苦しいときには、「あのときたくさん話を聞いてもらって、支えてもらったから」と言って、私の話に耳を傾け、支えてくれる人がいます。

不登校で葛藤し、どうやって生きていけばいいのか悩み、積み上げてきたものは、他者を救うこともできるし、自分のことも救ってくれる。今はそんなふうに思っています。

----------

「不登校新聞」編集長

1982年、東京都生まれ。中学2年生から不登校となりフリースクールに通う。19歳から不登校の専門紙「不登校新聞」のスタッフとなり、2006年から編集長。20年からは、代表理事も務める。これまで不登校の子どもや若者、識者ら400人以上に取材。「あさイチ」「逆転人生」(NHK)、「news zero」(日本テレビ)、「報道特集」(TBS)などメディア出演も多数。

----------

(「不登校新聞」編集長 石井 志昂)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

なぜ「不登校の子」の親からおカネをとるのか…批判覚悟で「不登校ビジネス」を立ち上げた30歳経営者の真意

プレジデントオンライン / 2024年9月13日 10時15分

-

だから「学校に行かない子」が増え続ける…SNSで広がる「無理して行かなくてもいい」論に抱く"強烈な違和感"

プレジデントオンライン / 2024年9月12日 10時15分

-

小4息子が不登校に…「心配より信頼を」追い詰められた母子を救ったカウンセラーの言葉に反響の声が続出の漫画『子どもが不登校になったのでいろんな人に頼ってみた。』作者インタビュー

集英社オンライン / 2024年8月31日 11時0分

-

「また学校に行くのか…」夏休みが減るにつれてしょんぼりしてくる我が子に親がかけられる言葉【2024夏のイチオシ】

プレジデントオンライン / 2024年8月28日 6時15分

-

登校するでも休むでもない…夏休み明け「学校に行きたくない」と言うわが子に親が提案したい"第3の選択肢"

プレジデントオンライン / 2024年8月24日 8時15分

ランキング

-

1年齢のわりに老けて見える人は「化粧水」を間違えている…潤うどころか肌をヨボヨボにする「危険成分」の名前

プレジデントオンライン / 2024年9月22日 17時15分

-

2ペーパードライバーの “迷惑運転行為”に、走行距離30万km超のゴールド免許所持者が怒りの告発

日刊SPA! / 2024年9月15日 15時52分

-

3現在使用しているエアコンのメーカーランキング! 2位「ダイキン」、1位は?

オールアバウト / 2024年9月22日 17時15分

-

4騒音や悪臭トラブル…やっかいな隣人への対処法。「役所に相談をしますよ」と直接交渉は危険、ひろゆきが考える“ズルい”言いまわし

日刊SPA! / 2024年9月22日 8時46分

-

5姿を消していたヒロミが旬芸人をしのぐ人気な訳 打ち切り「ジョンソン」の後釜番組のMCに座る

東洋経済オンライン / 2024年9月22日 11時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください