「会いたいとは書かなかった」ポール・マッカートニーに会った日本人ライターがFAXに書いたこと

プレジデントオンライン / 2022年1月16日 19時15分

■世界のスターから愛された日本人

永島達司(1926年~99年)。プロモーターで呼び屋。敗戦後の日本で海外から音楽のアーティストを呼んできた男だ。ナット・キング・コール、ベンチャーズ、ルイ・アームストロング、ベニー・グッドマンから、スティービー・ワンダー、レッド・ツェッペリン、マイケル・ジャクソン、サイモン&ガーファンクル、カーペンターズなど彼が呼んだアーティストは数知れない。むろん、1966年のビートルズ来日公演を企画、運営したのも彼、永島達司で、キョードー東京の創設者でもある。

ポール・マッカートニーは永島のことを「日本の音楽大使」と呼んだ。彼の家族は英語の流暢な永島のことを伯父さんと呼んで慕っていた。

ジョージ・ハリソンは永島と会うたびに「お前だけが俺たちをだまさなかった。あとは全員、俺たちから金を盗んだ」と言って抱きついたという。

カレン・カーペンターは永島のことが好きで、日本語で「だーいすき カレン」と刺繍した額を贈ってきた。

こうしたエピソードは枚挙にいとまがない。

わたしは永島さんが亡くなった1999年、幻冬舎から『ビートルズを呼んだ男』を出版した。同書はその後、同じ版元から文庫となり、今は小学館文庫で出ている。ありがたいことにロングセラーになっている。

昨年、ディズニープラスが『ザ・ビートルズ:Get Back』というドキュメンタリーをリリースしたこともあって、ビートルズは何度目かのブームとなっている。すると、『ビートルズを呼んだ男』も話題になる。

ビートルズというアーティストがいかにエバーグリーンの存在になっているか。余禄をいただいているわたしとしてはビートルズと永島さんに感謝するしかない。

■30年以上、ビートルズ来日の話をしてこなかった

永島さんはインタビューには答えない男として知られていた。特にビートルズ日本公演のことは「もう話したくない」と明確にしていた。

原因は当時、ある本に永島達司がメモしていた日記がすべてリークされたからだ。取材記者は永島の秘書から情報を手に入れていたのだが、そのなかには永島が「絶対に知られたくない契約と警備計画」が入っていた。

わたしが会った時、永島さんはこう言っていた。

「うちの秘書はいいんだ。金ももらったのかもしれません。しかし、脅されたところもあったんです。だから、あのライターは許せない。まったくひどい男だ。トップ屋というのはひどいことをするんだなと思った」

トップ屋とはかつて週刊誌が創刊された1960年代、出版社の依頼で記事を書いたフリーランスライターのことだ。

秘書は「永島さんに悪いことをした」と言っていたし、ビートルズ来日の後、永島の会社を辞めている。

以後、永島達司は取材に答えることはなかった。

わたしが会って話を聞いた1996年まで、30年以上もビートルズ来日の話は公式にはしていないのである。

■ちょっとした行き違いから生まれたインタビュー

永島さんにインタビューできることになったのはちょっとした行き違いからだった。

わたしは永島さんに電話をかけて取材を申し込んだけれど、質問の内容は彼のことでもビートルズのことでもなかった。

「敗戦後の呼び屋について教えてください」と申し込んだら、「ああ、事務所にいらっしゃい」と言われた。永島さんは自分のことを語るための取材は断り続けていたけれど、興行という業界についての話であれば構わなかったのである。

会いに行って、呼び屋について、戦後の興行界の話になった。

永島さんのお父さんが三菱の重役でロンドンとニューヨークで暮らしたこと。英語が話せたこと。日本に戻って早稲田大学に通っていた頃、進駐軍の将校から「どこかでビールが飲めるところはないか」と聞かれてエビスの工場に連れて行ったこと。それが縁でジョンソン基地(埼玉県)の将校クラブで働くようになったこと。そこから興行の世界に入っていったこと……。

いろいろ聞いているうちに、ビートルズ公演の話になった。

■ポールとジョンがこっそり脱け出して向かった店は…

それまでも今も秘密にしているのはポール・マッカートニーとジョン・レノンがホテルから脱出した理由だ。当時、ビートルズの4人は東京ヒルトンホテル(現 ザ・キャピトルホテル東急)に閉じ込められていたけれど、ふたりだけは脱け出した。ジョンがまず脱け出して、四谷の女の子が接待する店で大いに遊んだ。翌日、ポールもホテルを出たのだが、スタッフに見つかって、四谷へは行けなかった。

永島さんは笑って言っていた。

「ポールはいつもあの時の話をするんだ、よくあの警備から抜け出したと思うよ」

そういう話を聞いているうちに「わたしは永島さんの話を書こう」と決めた。

「本にしてもいいですか?」

そう言ったら、あっさり、「いいよ」。

じゃあ、いろいろな人を取材しなくちゃいけないねとポールを紹介してくれた。また、ニューヨーク、ロサンゼルス、ハワイ、ベルリンに住む関係者も紹介してくれたので、出かけていくしかなかった。そうして、わたしはアルバイトしながらお金をためて取材旅行に出かけた。

■ポールに取材OKをもらえた矢先…

1998年、永島さんに初めて会ってから2年が過ぎていた。その間、永島さんが紹介してくれた人たちに会うため、ハワイとロサンゼルスとニューヨークとベルリンに取材に行った。せっせと海外に出かけていれば、永島さんがポール・マッカートニーを紹介してくれるに違いないと信じて、取材を進めていたのである。

すると、永島さんはわたしの様子を見ていたようだった。

1997年の終わりごろ、永島さんから電話をもらった。

「来年の春、ポールがイギリスに来れば会うよって」

もちろん行きますと答えた。ポールのインタビューが取れれば、それ以上のことはない。

年が明けて、永島さんが電話をかけてきた。

「野地さん、どうやらリンダの具合が悪くて、ポールはリンダとアメリカにいるらしい。本人からインタビューは無理だと連絡が入った。だから、忘れてほしい」

「はい。わかりました」

そして、4月。わたしは新聞報道でリンダ・マッカートニーが亡くなったことを知った。

永島さんとの話ではポールの自宅を訪ねる予定だった。リンダにも会えるに違いないから、リンダが書いた料理の本も読んだ。菜食主義の本で、レシピもあったから、2品、作って食べてみた。面会した時の話題になると思ったからだ。

「えー、リンダ夫人、わたしはあなたの本を読んで、なかに載っている料理も作りました」

そう言わなくちゃと思った。

■手紙に「会いたい」とは書かなかった

しかし、努力は無になった。

……リンダが亡くなった。ポールにはなかなか会えないだろう、次は時間を置いてジョージ・ハリソンを紹介してもらおうかな。

そう思っていた時だった。

永島さんが「野地さん、ポールに手紙を書いたらどうだ?」と言った。

「キミが直接、手紙を書いたら、ポールは会ってくれるかもしれないよ」

永島さんは呼び屋だ。タレントを口説くのが仕事だ。たとえ奥さんを亡くしたばかりでも、キミが会いたいと手紙を書けば、会ってくれるような気がする。ポールはそういう男だと言った。

アーティストの心情をよくわかっている人なのである。

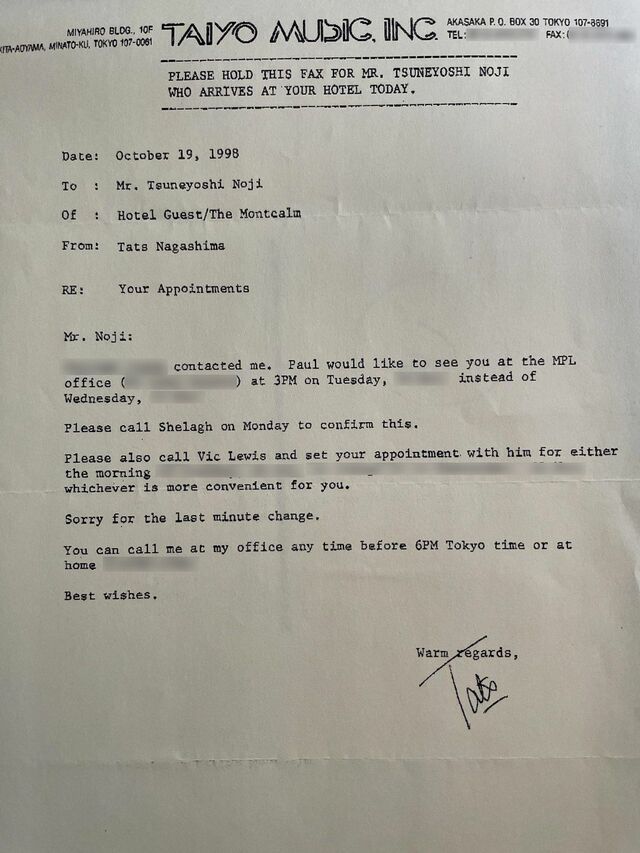

それでわたしは手紙を書いて、FAXで送った。内容は次の通りだ。

「奥さまのご逝去に際し、言葉はありません。お目にかかって、お話ができると思ったけれど、残念です。謹んでお悔やみを申し上げます。

わたしも同じ喪失の体験を持っています。3歳の時に父を亡くしました。

何年、何十年、経っても、その時の悲しみを癒すことはできません。時がすべてを忘れさせるというのは嘘です。悲しみは今もまだわたしの心のなかにあります。

マッカートニー卿の心中をお察し申し上げます。お体ご自愛ください」

手紙には「インタビューしたいとか、会いたい」とは一行も書かなかった。ただただ、あなたの悲しみを共有していますとだけ書いた。それを読めば、わたしがアポイントを取っていたことを思い出してくれると思ったからだ。

■1998年10月、1時間半のインタビュー

ポールから永島さんあてに返事があり、「野地と会う」とのことだった。

1998年10月末、わたしはロンドンへ行って、ポール・マッカートニーに1時間半、話を聞くことができた。『ビートルズを呼んだ男』(小学館文庫)のなかにはもっと詳しいことが書いてある。

渡航前のことである。「インタビューする前に打ち合わせをしよう」という電話をもらい、永島さんのオフィスへ出かけた。

永島さんは言った。

「ポールには、僕(永島)についての本を書くための取材だと伝えてあるよ」

そう彼は切り出した。そして、続けた。

「いいかい、ポールに会う以上は、その時間は君のものだ。思いつくかぎりなんでも訊(たず)ねてくるんだ。ポールがインタビューを受ける機会はめったにないのだから遠慮しなくていい。それにあれだけのスターになれば他人のことを斟酌して発言をためらうなんてことはない。早めにロンドンに入って約束の時間に遅れないようにしなさい」

■「君は日本人の代表だからね」

他にも取材時の注意をしてくれた。

「大事な仕事の時はコンシェルジュが優秀なホテルをとったほうがいい」と当時、日本航空が経営していたザ・モントカームを推薦してくれた。

「ランチはチャイナタウンのプーンズ(潘記)もいいね」

そんなことも教えてくれた。

お礼を言い、立ち去ろうとした私が戸口へ向かったら、背後から声がかかった。

「野地くん、君は日本人の代表だからね。日本人のジャーナリストには立派な男がいることをポールに見せてやってくれ」

私は振り向き、もう一度彼と向かい合った。永島達司は私が振り向いて彼を見つめるとは思わなかったのだろうか、急に照れたような顔になり、目を伏せた。

「僕は海外の人に会う時には、自分は日本人の代表だと思っていたんだ。なるべく姿勢を良くして、おしゃべりもせず、夜遅くまで遊ぶこともしなかった。酒を飲まないようになったのは人前で乱れた姿を見られることが嫌だったからなんだ」

永島さんはそれくらい立派な人だった。

■「僕らはあの時世界で最高のライブバンドだった」

ポールに会って、日本公演のことから日本のウイスキーの話までいろいろしたのだけれど、もっとも覚えているのは次の一節である。

淡々と話をしていたポールが紅潮して、強調したのは「俺たちは世界最高のライブバンドだった」と……。

「日本公演の時の音はよく覚えている。アメリカだったら自分たちが弾いているギターの音も聴こえないくらい、観客は悲鳴をあげっぱなしだし、ステージにジャンプアップしてこようとする客でいっぱいだから。

けれども日本の観客たちはシーンとしていたし、お行儀もよかった。じっと聴いていてくれた。静かに聴いていてくれることがわかってから、やっと僕らもリラックスして演奏できるようになった。

あの時のコンサートは出来がよくないんじゃないか、と言われたことがある。当時はそうかな、そんなもんかな、と自分たち自身の技量を疑ったこともあった。でも、そうじゃない。そんなことはないんだ。あのコンサートはベストだった。ポリス(警官)がいようが、飛行機から降りたばかりだろうが、僕らはベストの演奏をした。僕らはつねにベストの演奏ができるバンドだった。僕らはあの時世界で最高のライブバンドだった。他のどのバンドよりもはるかにプロフェッショナルだった」

この時、わたしは「ローリングストーンズよりもいいライブバンドでしたか?」と聞いたら、彼は当然といった顔つきで「イエス」と答えた。

----------

ノンフィクション作家

1957年東京都生まれ。早稲田大学商学部卒業後、出版社勤務を経てノンフィクション作家に。人物ルポルタージュをはじめ、食や美術、海外文化などの分野で活躍中。著書は『トヨタの危機管理 どんな時代でも「黒字化」できる底力』(プレジデント社)、『高倉健インタヴューズ』『日本一のまかないレシピ』『キャンティ物語』『サービスの達人たち』『一流たちの修業時代』『ヨーロッパ美食旅行』『ヤンキー社長』『京味物語』『ビートルズを呼んだ男』など多数。『TOKYOオリンピック物語』でミズノスポーツライター賞優秀賞受賞。noteで「トヨタ物語―ウーブンシティへの道」を連載中(2020年の11月連載分まで無料)

----------

(ノンフィクション作家 野地 秩嘉)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「出演させてやる」という殿様商売を変えられない…ホリエモンが語る「テレビ局は諸悪の根源」の本当の意味

プレジデントオンライン / 2024年7月19日 9時15分

-

フジロックが送り出す大注目の新鋭バンド、USが語る溢れんばかりのロックンロール愛

Rolling Stone Japan / 2024年7月18日 17時30分

-

日本プロ野球は「野球離れ」の原因をわかっていない…ホリエモン「NPBが12球団制を死守する本当の理由」

プレジデントオンライン / 2024年7月18日 10時15分

-

日本のメディアは「営業」をナメすぎている…ホリエモンが「倒産寸前のラジオ局」を3カ月で黒字化できた理由

プレジデントオンライン / 2024年7月14日 9時15分

-

【イタすぎるセレブ達】ビル・ゲイツの末娘、ポール・マッカートニーの孫との交際認める「私の恋人アーサー」

TechinsightJapan / 2024年6月29日 14時38分

ランキング

-

1首すげ替えで生き残り画策の自民党にどう対応すべき? 適菜収さん「一度腐った国は元には戻らない」

日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年7月21日 9時26分

-

2エレキギターを持ったロック歌手がズブ濡れのファンとハグし感電死

東スポWEB / 2024年7月21日 14時57分

-

3「バラバラの遺体は手足がなく、頭蓋骨が潰れ…」520人が死亡した“最悪の飛行機事故”はなぜ起きてしまったのか?

文春オンライン / 2024年7月20日 17時0分

-

4焼肉業界“閉店ラッシュ”の中で「焼肉きんぐ」「牛角」2大食べ放題チェーンが堅調である理由

日刊SPA! / 2024年7月21日 8時54分

-

5「飛び込んだ友人が上がってこない」…終業式後に海で遊んでいた岡山の男子高校生、溺れて死亡

読売新聞 / 2024年7月21日 8時43分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください