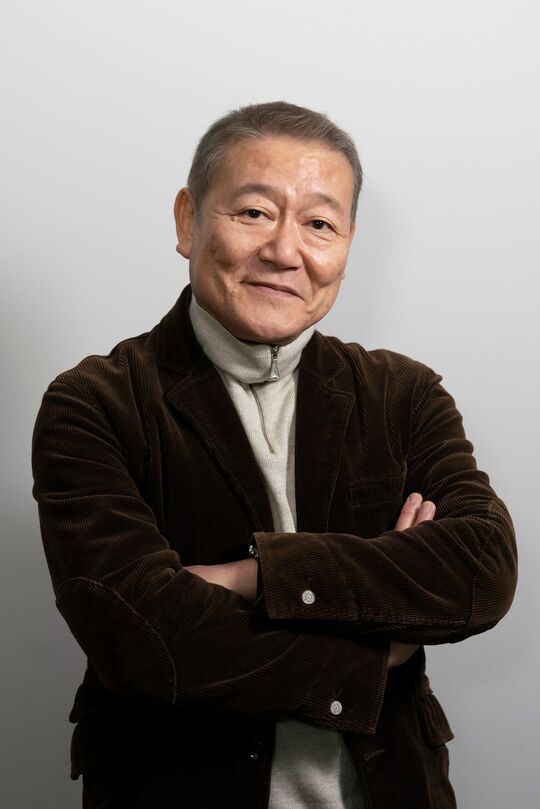

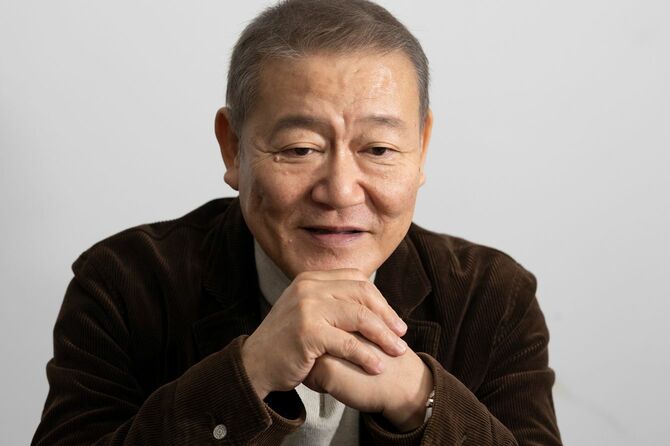

映画2作目でハリウッドデビュー…俳優・國村隼が海外の映画監督から次々と指名されるワケ

プレジデントオンライン / 2022年3月2日 12時15分

©2020 “再会の奈良” Beijing Hengye Herdsman Pictures Co., Ltd, Nara International Film Festival, Xstream Pictures (Beijing)

■出演する決め手は「脚本です」

――中国残留孤児という難しいテーマを、ときにユーモアを交えながらその家族と関わる人々の絆を描いた本作『再会の奈良』への出演は、どのような経緯で決まったのでしょうか。

【國村】ポンフェイ監督にオファーをいただいて、まず脚本を読みました。読んだ印象は、この脚本を書いたのは、ものすごくクレバーな人だな、と。歴史的な事実としての戦争、結果として中国に残留孤児が残ってしまったこと。それを大上段に構えたのではなく、母親の情愛、周囲の人々の好意という個人的な世界の中で表現している脚本でした。

日中間の大きな重い問題を扱いながら個人レベルの物語に落とし込んで、心情に沁み込んでくるような描き方をしている……。本人にお目にかかってみたら、脚本そのままのやさしい空気感を持った監督でした。それで、一緒にものを作るのは面白そうやな、と思ったんです。

この『再会の奈良』という映画は、ポンフェイという監督の人柄そのものです。

――國村さんは、国内外の多くの映画に出ていらっしゃいますけど、出演する時の決め手は何でしょうか。

脚本です。僕は、脚本は設計図だと思っています。設計図がちゃんとしていないと、クリエイティブな作業をしていっても、いいものにならない。ですから、まず脚本を読ませていただきます。

■元警察官・吉澤一雄の役作り

【國村】脚本の中の世界観を感じながら、僕が加わることで、脚本を書いた人、映画にする人たちの思いがどういった形で観客に伝わるかを汲み取りながら読みます。同時に、映画館の客席に座ってこの映画を観るお客さんを、一生懸命イメージします。あとは、自分がやることに面白さを感じるかどうかですね。

――映画のビジュアルも浮かんでくるのですか。

いい脚本だと、読みながら頭の中にビジュアルが浮かんできます。小説でもそうですよね。主人公なりキャラクターがどんどん自分の中で像を結び、声が聞こえてくる。それと同じです。

――今回演じた吉澤一雄という人物は、どうやって役作りしていったのですか?

僕が演じた吉澤一雄は、定年退職した元警察官。妻に先立たれて、奈良に1人で暮らしています。東京で暮らしている娘とはあまり連絡をとっていない。

そんな生活の中で、たまたま残留孤児の父を持つ二世のシャオザー(イン・ズー)と出会います。娘と同じぐらいの年頃やなぁと感じて、引っかかりができてしまう。そして、彼女が実の祖母のように慕ってきた陳おばあちゃん(ウー・イエンシュー)が、日本に帰国した残留孤児の養女を探しにやって来たと知る。

■嘘をついてまで「手伝わせて」という吉澤の心理

【國村】吉澤は何の変化もない日常に、ふと「自分がやるべきことができた」と感じます。元警察官だから、人探しなら俺にもできる、と。だから、積極的に自分のほうから手伝わせてくれって彼は言ったんですよね。嘘をついてまでね。

――そうしてでも2人に関わりたかったんですね。

何も起こらない生活に孤独を感じていたのでしょう。そういうキャラクターの吉澤にとって人探しは自分のキャリアを生かせるし、誰かの役に立てるかもしれない。それが彼のモチベーションです。

――役を演じるにあたって、事前にこの人物にはこうした動きをさせようと思うものなのですか?

いや、僕はあまり細かい決め事はなるべくしないようにしているんです。映画の撮影現場って面白くて、いざ行ってみると脚本を読んで想像したものとまったく違ったりします。

むしろ、環境や状況をイメージするのではなく、自分の中で、演じるキャラクターをどこまでイメージできるかが重要です。例えば吉澤なら、まず吉澤という男の人となりを知る。そうして、吉澤ならこういうシチュエーションに出くわしたときに、こう感じるだろう、こんなリアクションをするだろうなと。

■「勝手にリアクションしてくれる」が芝居につながる

【國村】キャラクターの人となりをイメージしておけば、現場で不測の事態が起きても、自分の中に新鮮なリアクションが起こる。僕じゃなく吉澤が勝手にリアクションします。それが芝居というものにつながっていく。

芝居という仕事は、空気を生む作業だと思うんです。それは台詞のやりとりであったり、お互いの目線の交わし合いであったり、いろんなことを通して場の空気を生む。その場の空気を、どうやってホンマもんとしてそこに再現するか、作り出すかなんです。

――『再会の奈良』では國村さんは日本語、陳おばあちゃんは中国語、シャオザーは日本語と中国語をしゃべる。一方で永瀬正敏さん演じる寺の管理人は耳が聞こえないからしゃべれない。お互いの意思疎通ができにくい設定になっていることもあって、セリフを使わない表現も多く出てきました。

言葉のわからない『ロスト・イン・トランスレーション』(2003年)の世界ですね。お互いのコミュニケーションは、言葉という便利なツールでやりとりするのですが、登場人物はそれができない状況にある。ポンフェイ監督は陳おばあちゃんが言葉のわからない日本を旅すると、いろいろな壁にぶつかることを想像したのでしょう。

■「セリフ一切なしの4分間」はアドリブ

――言葉が通じない関係性をよく表していたのが、陳おばあちゃんと吉澤の2人がベンチで一言も交わさずにやりとりする、4分にも及ぶ印象的なシーンです。ふたりが自分たちの写真を見せ合って、その後、日本と中国の国旗を作って笑いあう。

【國村】あれ全部アドリブなんですよ。監督からは「カメラを回しとくから、2人で勝手にやって」と。

――2人の名優がアドリブで演技合戦をしていたように感じました。

このシーンは、撮影前にお互い打ち合わせをしたわけでもないです。ぶっつけ本番でした。相手はどう来るかわからない。でも、何が来ても自分はリアクションをする。相手の意図がわからないというリアクションから始まって、ゆっくりわかり合っていく過程が積み重なるほうがいいんです。

セリフはまったくないのですが、コミュニケーションがちゃんと成立するというシーンです。意図を持った芝居なのに、ドキュメンタリーでもあって、そこはすごく面白かったですね。

■役者がのたうち回るドキュメンタリー

――今回の映画は奈良の映画制作プロジェクト「NARAtive2020」から生まれたこともあって、役者ではない地元の人たちとの共演シーンが多かったですね。

【國村】はい。ポンフェイ監督は役者と素人が一緒にやるのが好きなんです。役者ではない面白いキャラクターを被写体にすると、どんな空気が生まれるかを楽しんでいたんでしょう。例えば、3人が訪れる豆腐屋さんは実際にあるお店なんです。劇中に出てくるちょっとおしゃべりな女将さんも、本当にあのままの方でした。

――ほかにも、残留孤児の家族も出てきていましたね。

あの方たちは本当の残留孤児の家族で、彼らが実際に暮らしている家にお邪魔して撮影したんです。本当に彼らは映画に出てくるそのままで、日本語は半分通じるけれど、半分は通じない。彼らのほんわか温かい雰囲気なども含めて、ドキュメンタリーみたいなものです。

役者の立場として感じることがあるのは、映画監督が究極に欲しいものは、面白いドキュメンタリーなのではないかな、ということです。役者がのたうち回って、困っているところを映したいのではと考えてしまう。

実際、この映画でも、僕ら3人は残留孤児の家族から餃子をごちそうになり、中国の踊りを見て、そして困ってしまう。ポンフェイ監督は僕らのリアクションが欲しかったんですよね。

■「見ただけで衝撃でした」高倉健というスター

――今回の『再会の奈良』は日中合作ですが、國村さんは海外の映画にも数多く出演されています。アメリカ、香港、ベルギー、韓国と、これほど海外作品に出演されている日本人俳優は少ないと思います。

【國村】やっぱり若い頃に『ブラック・レイン』(1989年)を経験した影響が大きいです。

『ブラック・レイン』は予算60億円のハリウッドシステムの映画です。監督はリドリー・スコット。そこに(松田)優作さんも高倉(健)さんもいらっしゃった。すごい現場でした。優作さんとは出番が一緒のことが多かったので、いろいろ教えてもらいました。

高倉さんは見ただけで衝撃でした。「こういう人がいるんだ」と。

ある日、撮影現場に行ったら、巨大なクレーンの下で50人くらいのスタッフと俳優がかたまって撮影準備をしていました。背の高いアメリカ人の集団の中に、なぜか吸い寄せられてしまう人がいたんです。近づいてみたら、それが高倉さんでした。

俗にいうオーラってものですよね。もちろん、実際に光っているわけではないんです。でも、「あれ?」なんだろうと、とにかく気になる。あんな体験は初めてでした。

■映画は規模でもシステムでもないから面白い

――松田優作さんと高倉さんについて話したことはありますか。

【國村】優作さんはことあるごとに、「いいか、おまえ、高倉さんは日本の宝だぞ」と言っていました。

同じ現場を一緒にさせてもらった僕から見ても、宝だという意味はわかりました。監督のリドリー(・スコット)もマイケル・ダグラスも高倉さんのことを尊敬していました。芝居をしているときだけでなく、高倉さんが向こうのスタッフとやりとりをしたり、休憩中のたたずまいであったり……、カメラが回っていないところも含めて。

高倉健という存在は、日本の映画界が海外に対しても誇れるものだ。優作さんは、そういう言い方をしていました。

――役者人生においても『ブラック・レイン』は大きな影響があったのですね。

『ブラック・レイン』は僕にとって2作目の映画出演だったのですが、1作目は『ガキ帝国』(1981年)でした。『ガキ帝国』は低予算で、製作費は1000万円。かたや『ブラック・レイン』は予算60億円のハリウッドシステムの映画です。製作費も現場もまったく違いましたが、出来上がってみたら、どちらも光と影のエンターテインメントで、どちらも面白い。映画ってお金じゃないんです。規模でもシステムでもないと1作目と2作目で体験してしまった。

以来ずっと、映画の面白さにハマってしまったんです。

----------

俳優

1955年11月16日、熊本県生まれ。1981年、『ガキ帝国』で映画デビュー。リドリー・スコット監督の『ブラック・レイン』(89)を始め、クエンティン・タランティーノ監督『キル・ビルvol.1』(03)、ローランド・エメリッヒ監督『ミッドウェイ』(19)、アンドリュー・レヴィタス監督『MINAMATA―ミナマタ―』(21)など多くの海外監督の作品に出演。初主演作『萌の朱雀』がカンヌ国際映画祭(第50回)カメラ・ドール賞を受賞。ナ・ホンジン監督の韓国映画『哭声/コクソン』(16)では第37回青龍映画賞の男優助演賞と人気スター賞をダブル受賞。また、同作により2016 APAN STAR AWARDS特別俳優賞を受賞している。

----------

(俳優 國村 隼 聞き手・構成=ノンフィクション作家・野地秩嘉)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

森山未來が映画『大いなる不在』の役柄に苦労したワケ 「なぜそんな風に淡々と取り組めるのか……」

オールアバウト / 2024年7月17日 20時45分

-

“信”山崎賢人&“エイ政”吉沢亮、大沢たかおに感謝の思い「濃厚で忘れられない」「覚悟が見える瞬間は常に王騎が目の前に」

ORICON NEWS / 2024年7月12日 20時6分

-

「キングダム」金曜ロードショーで今夜放送! あらすじ・キャストまとめ、山﨑賢人×吉沢亮×大沢たかお豪華インタビューを紹介

映画.com / 2024年6月28日 21時0分

-

【草なぎ君の素顔】香取慎吾&稲垣吾郎との絆!忘れられない名俳優との思い出

ハルメク365 / 2024年6月23日 22時10分

-

『ミッシング』で石原さとみの弟役を演じ注目! リリー・フランキーの付き人も務めた個性派俳優の森優作

CREA WEB / 2024年6月21日 11時0分

ランキング

-

1蓮舫氏は「都知事選で惨敗した人」で終わるのか…二重国籍問題以上に致命的な"政治家としての最大の欠点"

プレジデントオンライン / 2024年7月20日 9時15分

-

2愛知・犬山市で死亡した7歳女児の全身に多数のあざ…一時保護時に「パンチされる」と訴え

読売新聞 / 2024年7月20日 5時0分

-

3海自墜落ヘリの主要部分発見 水深5000m超、無人探査で

共同通信 / 2024年7月20日 11時49分

-

4「警察に関係なかろうが!」自衛官が警察官に暴行で逮捕 直前に飲酒した状態で自転車運転か

RKB毎日放送 / 2024年7月20日 13時40分

-

5成田や関空、ほぼ通常に システム障害、一部欠航も

共同通信 / 2024年7月20日 13時21分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください