「ウィシュマさんは入管に見殺しにされた」カルテを読んだ現役医師がそう断言する"3つの異常値"の深刻さ

プレジデントオンライン / 2022年3月23日 15時15分

■なぜ対応がここまで後手後手になってしまったのか

今からちょうど1年前の2021年3月6日、ひとりのスリランカ人女性が収容中の名古屋出入国管理局(以後「名古屋入管」という)で亡くなった。彼女の名前はウィシュマ・サンダマリさん(享年33歳)。当時国会で議論されていた入管法改正案とともに多くの耳目を集めた事件なので、記憶されている方も少なくないだろう。

私もこの報に驚いた一人ではあるが、情報はごく限られていたこともあって、どのような状況で彼女が亡くなったのか、またいかなる問題が背後にあるのか考えてはいなかった。その私がなぜこの事件に関わるようになったのか。

2021年8月10日、出入国在留管理庁調査チーム名で「令和3年3月6日の名古屋出入国在留管理局被収容者死亡事案に関する調査報告書」が出されたが、じつはこの「最終報告書」が出される前の4月9日に「中間報告書」なるものが公表されている。私が本件の概要を知ったのはこのときが最初だ。友人の新聞記者より、この「中間報告書」および心肺停止で病院に救急搬送された3月6日すなわち死亡確認直前の採血データの読み解きを依頼されたのである。

「中間報告書」を一読しての第一印象は、入管施設という人的・物的いずれにおいても極めて“医療資源に制約のある環境”であるにせよ、なぜ対応がここまで後手後手になってしまったのか非常に不可解、というものであった。

■放置されていたといっても過言ではない

私には入管施設での勤務経験はない。しかし日常は大学病院や救命センターといった人的・物的医療資源が充実している高次医療機関ではなく、在宅医療というむしろ“医療資源に制約のある現場”にいる。入管施設の現場は知らなくても、数々の制約下で行われる医療について一定の知見を語ることは可能だ。

ただ同じ“制約のある現場”であっても、在宅医療と収容施設における医療とはまったく異なる。なぜなら入管施設の被収容者は、自らの意思で医療機関を受診する自由を国家権力に奪われているからだ。つまり被収容者に対しては、ことさら健康状態には留意し観察、真摯(しんし)に訴えを聞き、状態変化を認めた場合には治療の要否を迅速に判断、そして必要とあらば速やかに医療に繋(つな)げねばならないことは言うまでもない。

翻って本件ではどうであったか。後手どころか放置されていたといっても過言ではない経過だ。ウィシュマさんにいったい何が起きていたのか。彼女を救うことができたとすればどの時点であったのか。「病死」という入管の発表を鵜呑みにしてよいのか。

■体調不良は約2カ月前から始まっていた

私が知るかぎりにおいて、本稿は医師が実名で死因分析を述べる初めてのものだ。だが私も臨床病理学や法医学の専門家ではない。また得ている情報も極めて限られている。浅薄な論考となろうが、少しでも真相解明への議論の活性化に寄与できればとの考えのもと、あらゆる批判を恐れず私見を述べたい。

まずウィシュマさんが体調に異変を訴え始めた時点にさかのぼって経過を追っていこう。「調査報告書別紙6」「A氏との面談状況等に関する看護師作成メモの抜粋」では、1月18日の看護師記録に症状発現時の記載が確認できる。

「1週間ほど前から食欲不振,吐気,腹痛を繰り返している」

「「食べると胃が痛くなるので,食べられない。薬は飲みたくないが,看護師のアドバイスが欲しい。」等述べ,薬は投与せずに経過観察中。」

■飢餓状態を示唆する「ケトン体」が検出されたにもかかわらず…

その後も改善が見られないことから看護師の勧めで初診に至った。庁内内科医師の診察記録には「10日まえから胃腸症状、入所時8/20から-12kg」とあり、初診時すでに医師は異常な体重減少の事実を把握している。しかしこのときに出された指示は採血、心電図、検尿のみで処方薬はなく、点滴や外部医療機関への受診を提案した形跡は一切ない。

この指示のもと採血は1月25日、採尿は1月26日に行われた。またこの頃からウィシュマさんは看護師に左足裏の違和感を訴えるようになる。口唇のしびれと下肢痛もあり、1月28日の医師による診察の際にも本人は訴えた。このとき採尿については「(生理4日目)ウロビリノーゲン±正常、ケトン体+、タンパク質+、ブドウ糖-、潜血+++」との結果を医師は把握している。生理中にて潜血は強陽性だが、このときすでにケトン体が検出されていることは重要である。

ケトン体とは脂肪酸の分解産物で、飢餓状態など糖質の利用障害が生じた場合に尿中に出てくるものだ。医師としてなんらかのアセスメントとプランをカルテに記録しておくべき結果と言えるが、カルテには「生理中のためとり直し」としかない。またしびれと下肢痛には、末梢神経障害の際に処方されることが多いビタミンB12製剤と非ステロイド性消炎鎮痛剤が3週間分出され、「改善しなければ、庁内整外(整形外科)相談」とされただけであった。

■症状は「精神的なもの」という見立てが固まっていった

1月30日から5回嘔吐、本人から吐物に血液が混入していたとの訴えもあった。2月4日に医師の診察が再び行われ、この受診を踏まえて翌5日に外部医療機関で胃カメラを施行する方向となった。ここで留意すべきは診療録の最後に書かれた「器質疾患無ければ、精神科考慮」との一文だ。医師が「精神科」という言葉を書いたのは、これが最初だ。ここはポイントとして押さえておきたい。

結局胃カメラでは潰瘍や出血などの所見はなく「逆流性食道炎の疑い」とされ、庁内で処方されていた薬の継続が指示された。担当した消化器内科医師は採血を行わなかった。普通、頻回の嘔吐と吐物に血液が混入していると聞けば採血くらいはしようと思うものだが、この医師はなぜ行わなかったのだろうか。

この頃にはウィシュマさんは自力で歩行することも困難となっていた。しかし2月10日の記録では「嘔気の原因について,中枢性を疑う脳圧上昇や前庭症状もない。医師の予想通りの精神性が強い印象」との記載が見られる。ウィシュマさんの訴えや容態は「精神的なもの」との“コンセンサス”が、この頃から入管職員、看護師、医師のあいだで固められていく。

■「全身痺れる。食べれません,吐きます」

2月16日の記録では「顔がしびれる,手足も痺れる。感覚がない。おしっこも出ているか,分からない。背中も胸もおかしい,痺れる。全身痺れる。食べれません,吐きます。眠れません」との訴えが記載されている。

対する査定評価は「整形外科的というよりは,自律神経的要素が目立つが,器質的ではないと消去し,精神科へつないでいくという内科医師の指示に応じていく」であり、「精神科的なもの」との医師の見解を基にした方向性が、この時点で確定したと言える。

実際この日に庁内整形外科医師の診察を受けているが、「傷病名」にはすでに「心身症疑い」と記載されている。これも非常に重要なポイントだ。精神科疾患と決めつけずに他疾患の可能性を探索する姿勢が医師たちにあれば、ウィシュマさんは救命し得たかもしれないからだ。

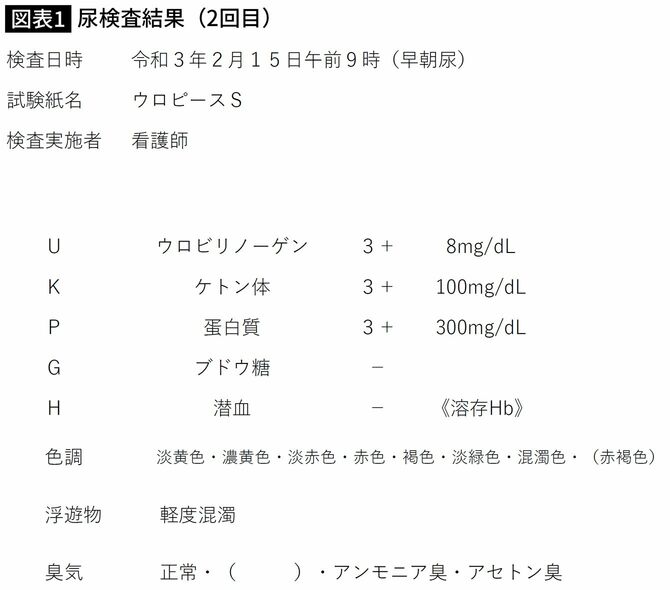

さらに重要な事実が「最終報告書」で初めて出てきた。「中間報告書」では、尿検査は1月26日の1回しか行われていないことになっていたのだが、なんと2月15日にも尿検査が行われていたことが初めて判明したのだ。

■3つの異常値があったのに「記憶は定かではない」

ウロビリノーゲン、ケトン体、タンパク質すべてが「3+」、つまり異常値だ。この異常値を医師はどのように見たのか。看護師の証言によれば2月18日に医師にこの結果を伝えたとのことだが、医師は調査チームの聴取に「2月18日の診療時に尿検査結果を把握したかどうかの記憶は定かではない」と答えたという。そして、その上で「当時は,消化器の検査で異常がなかったことなどから,精神的な問題を一番心配し,精神科を受診させる方針としたのだったと思う旨述べている。」と「最終報告書」には記されているのだ。

「最終報告書」には、総合診療科医師の見解として「生体が飢餓状態にあることを示唆しており,このような状態であれば,電解質異常や腎機能障害といった代謝障害を招来している可能性があった」と記され、タンパク質3+については「可能性として慢性腎炎等による腎機能障害が生じていたことが考えられる」とある。

だが「ウロビリノーゲン3+」については完全にスルーだ。ウロビリノーゲンが尿中に検出されるのは、肝炎や肝硬変といった肝疾患が代表的だが、心不全や溶血性貧血、巨赤芽球性貧血といった病態も想起される。つまりウロビリノーゲン3+との結果だけでも、すぐ採血等により異常の有無を確認すべきなのだ。

■ウィシュマさんはビタミンB1欠乏だった?

すでにウィシュマさんが飢餓状態にあったことは間違いないが、それを踏まえて見逃してはならない重要な点がある。ビタミン欠乏だ。これは医師であれば、必ず考えなければならない。

とりわけ私はビタミンB1欠乏の可能性を指摘したい。ビタミンB1は、ブドウ糖をエネルギーに変換させる際に必要な補酵素であり、豚肉、大豆、ナッツ、全粒穀物などに含まれ、通常の食生活を送っている人ではまず欠乏することはないが、極端に食事摂取が足りない人、アルコール中毒者、高カロリー輸液という点滴のみで生活することを余儀なくされている人で欠乏することが知られている。

ビタミンB1は糖代謝に必要なものであるため、これが不足している状況でさらに糖質ばかり摂取すれば、よりいっそうビタミンB1の消費に拍車がかかってしまうことになる。ウィシュマさんが摂取していたものは極端に糖質に偏っていた。ビタミンB1欠乏はないのか、医師であればすぐに疑ってかかる必要があったと言えよう。

■ふらつき、意識障害を引き起こし死に至ることも

ビタミンB1欠乏ではどのような症状が出るのだろうか。現在ではまず遭遇しないが、脚気(かっけ)との病名を知る人も少なくなかろう。食欲不振、疲労、倦怠感などの症状から、さらに足の浮腫、しびれ、動悸、息切れ、筋力低下もきたすものだ。脳神経系にも影響をおよぼし、ふらついたり意識障害が急激に出現したりして死に至ることもある。また「脚気衝心」といって心不全を起こすことも知られている。

これらビタミンB1欠乏の症状は、ウィシュマさんが訴えていた食欲不振、下肢の痛みや痺れ、筋力低下、ふらつき、歩行困難といった症状と酷似している。入管施設という自由が束縛された環境下で非常に偏った摂食状況であったことを考え併せれば、ビタミンB1欠乏があった可能性は極めて高い。いやなかったと考える方が不自然とさえ思える。

ビタミン不足といえば、ウィシュマさんが心肺停止で搬送された病院で行われた最後の血液検査では著明な貧血を認めているが、この貧血のタイプは大球性高色素性貧血であり、ビタミンB12や葉酸の欠乏や吸収障害によって引き起こされ得るものだ。これらもビタミンB1と同じく通常の食事をしていれば不足しないものだが、ウィシュマさんの摂食状況を鑑みると、これらも不足していた可能性が高い。

■「精神的なもの」と断定するにはあまりに雑すぎる

ちなみにビタミンB12は医師も内服薬を処方しているが、それはあくまでもビタミン不足を疑ってのものではなく、「しびれ」という症状に対症療法的に出されたものと考えてよいレベルのものだ。そもそも栄養失調によるビタミンB12不足を疑っていたならビタミンB1とともに採血くらいはするはずだ。

このように改めて考えてみると、精神科医へのコンサルトももちろん重要だが、ビタミン欠乏を疑わないまま精神的なものと断定してしまうのは、あまりに雑な診療であったと言わざるを得ない。

こうした状況であるにもかかわらず医師から栄養剤が処方されたのは、死亡する12日前の2月22日が初めてであった。これだけ食事摂取状況が悪いにもかかわらず、また2月15日の尿検査で明らかに異常値が出ていたにもかかわらず、採血もせず、適切な栄養管理をしようとさえしていなかったことは、明確に医師の過失と断じて良いと私は医師として断言する。そこには何ら言い訳は通用しない。

■結果は意図的に隠されていたのではないか

ここでひとつの疑念が浮かび上がる。なぜ「中間報告書」でこの2月15日の尿検査が行われた事実が公表されなかったのか。この件については「最終報告書」とともに出された「別添【1月15日から3月6日までの経過等の詳細】」において「調査チームは,この尿検査結果について,中間報告後の調査により把握するに至った」と記載されているが、これも極めて不可解な話だ。

瑣末な出来事ならともかく極めて重要な情報だ。それが後から出てきた。そして担当医も記憶が定かでない。どう考えてもおかしいだろう。私はこの日の尿検査に関する一切が「最終報告書」まで意図的に隠されていたとの強い疑いを持っている。

そもそも今回の事件を通して批判されてきたのは、点滴や栄養剤投与はおろか、検査すら十分に行われなかったという、ウィシュマさんに対する医療行為が極めて些少であったことだ。その中にあって尿検査は数少ない医療行為のひとつ。

入管側としても「放置していたわけではない、検査はしていたのだ」とアピールできる貴重な要素でもあるはずだ。放置死との批判をかわすためには、どんなに些細な医療介入でも見つけ出して公表しようとするはずであるのに、この尿検査だけは「中間報告書」には載せなかった。これはこの検査結果を公表したくなかったからと考えるのが至極自然ではないだろうか。

つまりこの2月15日が、ウィシュマさんの生死を決定づけた日だったのではないか、私はそう確信している。(後編につづく)

----------

医師

医学博士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士。1968年、カナダ生まれ。2004年まで外科医として大学病院等に勤務後、大学組織を離れ、総合診療、在宅医療に従事。診療のかたわら、医療者ならではの視点で、時事・政治問題などについて論考を発信している。著書に『医者とラーメン屋「本当に満足できる病院」の新常識』(文芸社)、『病気は社会が引き起こす インフルエンザ大流行のワケ』(角川新書)がある。

----------

(医師 木村 知)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

採血後、注射した部分に「あざ」が! 実は「あざ」ができやすい人には特徴があった【医師解説】

オトナンサー / 2024年11月19日 8時10分

-

81歳の現役医師が毎日飲む「命の野菜スープ」更年期障害や糖尿病を克服した秘伝レシピ

週刊女性PRIME / 2024年11月17日 6時0分

-

採血後「しばらく指で押さえて」←いつまで? 迷いがちな「小さいテープ」剥がすタイミングも聞いてみた【医師解説】

オトナンサー / 2024年11月13日 8時10分

-

50代女性は男性と同じ【健康診断】だけじゃダメ!? 更年期のニーズを捉えた「女性検診」体験ルポ

ハルメク365 / 2024年11月7日 18時50分

-

【医師監修】更年期前後でなりやすい病気とは?女性が気を付けるべき病気リスト12

ハルメク365 / 2024年10月28日 22時50分

ランキング

-

1強盗致傷事件被害品のクレカを受け取った疑いで21歳大学生を追送検…SNSで闇バイトに応募

読売新聞 / 2024年11月24日 16時51分

-

2三笠宮妃百合子さまの通夜営まれる 秋篠宮ご夫妻ら参列

毎日新聞 / 2024年11月24日 19時32分

-

3県議会自主解散など要求=維新、兵庫知事選を総括―吉村共同代表

時事通信 / 2024年11月24日 15時35分

-

4ビシネスホテル“強盗” 自称会社員の少年を逮捕 群馬・高崎市

日テレNEWS NNN / 2024年11月24日 13時15分

-

5名古屋市長選挙、広沢一郎氏が初当選…河村たかし前市長から後継指名

読売新聞 / 2024年11月24日 21時49分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください