「普通の生活に戻りたい」すえた臭いの漂うゴミ屋敷で、80代妻を介護する80代夫が話したこと

プレジデントオンライン / 2022年4月5日 11時15分

■リビングらしき場所の中央で、女性が横たわっていた

この家には今年2月から関わり、今日で「4回目の訪問診療」という。

妻は他院の整形外科や内科に通っていたが、昨年の終わり頃から次第に起き上がれなくなった。定期的に外来に通うことが難しいと判断され、千場医師のもとに訪問診療の紹介があったのだ。認知症やうつ病といった精神疾患が隠れているのではないかとみられ、専門病院で検査を進めると同時に、千場医師が自宅まで診療に通うことになった。

「ゴミ屋敷の一歩手前」と聞いていたが、たしかに室内に一歩入ると、すえた臭いが漂っていた。そこらじゅうに物が散乱している。

リビングらしき場所の中央にベッドが一つ置かれ、そこに高齢の女性が目をつぶって横たわっている。顔をしかめていて苦しそうだ。

「元気でしたか? ……具合悪い?」

千場純医師がベッドの脇に立ち、女性の顔をのぞきこむ。その日、同行していた看護師も「こんにちはー」と和やかに話しかける。

■妻を心配しているというより、夫は苛立っていた

女性は何も言わない。年は80歳前後という。ベッドの真上にある蛍光灯が女性の顔を照らすが、茶色がかっていて、しわが深く刻まれている。手も足もガリガリだった。枕元には、菓子袋やペットボトル、パック詰めされた総菜が食べかけの状態で置かれていて、衛生的とはいえない環境だった。

「昨日の午後までは良かったんですけど、夕方からまたパタッと食べなくなって……」

私たちを出迎えた夫が答える。夫はややふっくらした体形で、妻と同じく80歳前後と聞いたが、見た目は70代前半くらいに見える。足取りもしっかりしていた。

「最近、食べない?」

千場医師が再び聞く。

「いや、食べるようになりました。昨日まではレトルトのおかゆを1パック食べたのね。いい調子だと思っていたんですけど、昨日の夕方からまた調子が悪くなって……急に体調が変わるから」

妻を“心配”しているというより、夫は“苛立って”いた。千場医師が「こういうのは昔から?」と尋ねると、「『こういうこと』ってどういうことですか?」と強い口調で詰め寄る。「こういうこと=体調に波があること」と理解すると、「今年に入ってからですよ」と投げやりにつぶやいた。“もう勘弁してくれ”という感じだ。

■そして「入院は、いやです」と眉を寄せた

千場医師は自身のスマホを取り出し、その画面を横たわる女性の目前に差し出した。

「これ見えますか。僕が言ったことがここに表示されますからね」と千場医師が説明する。耳が聞こえづらい患者の時に使うらしい。女性は目を開けて「はい」とうなずいた。

「おなかが痛い?」——<おなかがいたい?>と表示される。

「痛くないです」

しっかりした口調だった。続けざまの質問にも、すぐに文面を読み取って答えていく。

<いま困っていること、つらいことはなんですか?>——「何となく気持ちが悪い」

<気持ちが悪いのは食べた後?>——「ずっと」

<検査をする気はありますか?>——「はい」

<たとえば入院して検査をしたりとか>

その文字が表示された瞬間、女性が「えっ」と驚いた声を上げる。

そして「入院は、いやです」と眉を寄せる。

■「最後の最後まで、猫と一緒にいたい」

千場医師は穏やかな笑みを浮かべ、今度は変化球の質問を投げかける。

<いま一番、世の中で大切なものは? と聞かれたら、なんて答えますか>

女性は「うーん」としばらく考えた後、「猫です」と言った。散らかった室内の片隅にでっぷりと太った猫がいて、こちらをじっと見つめている。以前の訪問診療中にこの猫が近隣の山から野鳥をつかまえて室内に運んできたそうだ。その際、千場医師が鳥を逃すために奮闘したという。その話を聞いていて、実際に目にすると、確かに“闘いに強そうな猫”だと感じた。女性が猫を残して老人ホームなどの施設に入っても、十分生き延びられそうではある。

千場医師は笑っていた顔を引き締めると、続けてこう聞く。

<最後の最後、おうちにいたいという人と、施設がいいっていう人がいます。どちらですか?>

女性は千場医師の顔を見上げて「うちにいたい」と即答する。「最後の最後まで?」となおも聞くと、女性は何度もうなずく。

<誰と一緒に?>——「猫といたい」

<猫のほうがご主人より大事?>——「大事です」

夫は「はー」と大きなため息をつく。そして「いや、びっくりしないですよ……」と寂しそうに笑った。

■「一緒に食事ができる、普通の生活ができればなあ」

私は女性の夫に話しかけた。

「今、一番望まれていること、こういう生活になりたいということは?」

すると夫はしばらく考えたのち、

「いつからだったかなぁ。昨年の10月すぎくらいから(妻が)『調子が悪い』と言うことが多くて、3食ともこっちが作っているんだよ。それはまだよかったんだけど、今みたいな状態だと、病人用に食事を作って、自分用にも作らなきゃいけない。無駄な時間だし、負担なんですよ。俺だってこの間、道を歩いていたら意識が遠くなって倒れて、頭を縫ったんですよ。だからさ、一緒に食事をしてさ、調子が悪ければ寝ていればいいんだけど、普通の生活ができればなあって。朝の時間になったら起きてもらいたいし、朝飯はちゃんと一緒に食べてもらいたいね」と淡々と言う。

夫の答えを聞いて、その生活があまりに普通のことで、悲しい気持ちになった。

この家は物が散乱して、絨毯は汚れがこびりついている。なにかが腐敗したような臭いも鼻につく。だが室内の片隅には、一回分ごとの薬を収めた小さなプラスチックケースがある。妻のために夫が仕分けしているようだ。

■30分間、妻が夫を見ることは一度もなかった

夫は妻に対して、愛情がないわけではないだろう。こうして訪問診療ともつながるし、たとえスーパーの出来合いの総菜でも、妻のために買い、食事を与え、薬も準備しているのだから。

しかし一方で、妻のほうはどうだろうか。30分間、その家にいたが、妻が夫を見ることは一度もなかった。

その家を出てから千場医師はこう言った。

「おそらく奥さんは鬱が強い状態だと思います。その鬱が認知症からきているものなのか、それとも、もともと精神疾患的要素があって加齢とともに強くなっているのか。またはご主人との関係性で鬱になってしまったのか。専門医療機関では一番可能性があるのは、認知症からくる鬱だといわれていますが、でも実際に奥さんと話すと、認知症という感じがしないんですよね」

たしかにスマホに文字を表示すれば、十分コミュニケーションがとれるのだ。

今回が4回目の訪問診療だったが、「今ようやく訪問診療の形が整ってきたところ」と千場医師が続ける。

■「訪問診療の当初の目的は、風を入れること」

「あの旦那さん、最初は僕たちを全く受け入れようとしなかったんですよ。入ってほしくないという、攻撃的な姿勢が強かった。あれでもだいぶ和らいだほうですよ。僕たちは今日を除く3回の訪問診療で、医療、看護、ヘルパーさんによる介護、ケアマネジャーなどの必要性を一つひとつ説明して、何が急ぎで、何が急ぎでないかという交通整理をしてきました。旦那さんは奥さんの介護に疲れきっていますから、これから病名を診断し、双方の意見を聞いて、いったん施設に入るか、このまま家で過ごすか、結論を出していくところです」

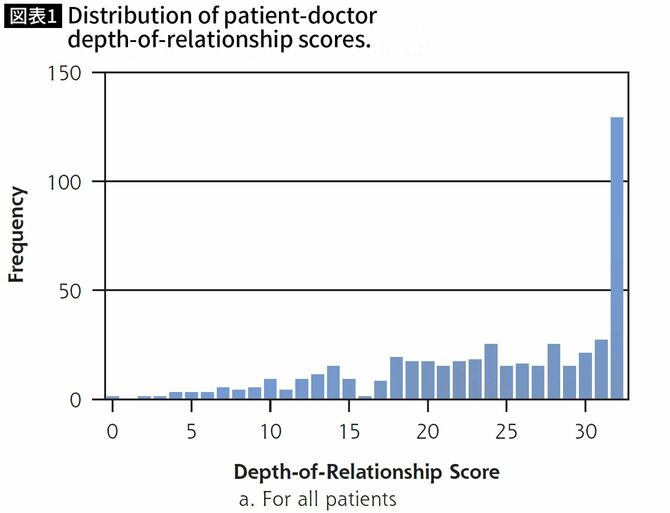

イギリスの研究によると、「患者が医師との信頼関係を築くのには、はじめて会ってから少なくとも7~8回を要する」という(図表1)。だから2週に一度、訪問診療を行うとして、およそ3カ月をめどに方向性を決めていく、と千場医師。

「訪問診療の当初の目的は、風を入れること。つまり、それまで窓は閉め切られている。僕たちの仕事は風通しをよくするための役割です。風通しが良くなれば、生活環境が整ったり、心理的にも落ちついたり。医療が一番入りやすいんです。介護保険を使用する場合は、本人と家族との契約になりますから、人によっては出費を抑えようとします。財産のある家であれば、受けるサービス回数を減らすことで、患者さんの遺産をできるだけ減らさないようにする人もいるのです」

風を入れ、交通整理を行う。“交通”とは生活環境と社会的背景のことだ。

特に日本の男性高齢者は、定年後に仕事以外の人脈がなく、愚痴を吐き出せる場もないため、孤立する人が多い。そして、「これからどうなっていくのか」という恐れや不安から、医療従事者にも攻撃的になってしまう。

だから医療や介護の問題以前に、訪問診療という形で第三者が「家に入る」意味は大きい。千場医師の言葉通り、息が詰まるような密室に風が入るのだ。これにより少なくとも「ゴミ屋敷」「孤独死」「介護殺人」といった最悪の事態は避けられる可能性が高くなる。(続く。第12回は4月6日11時公開予定)

----------

ジャーナリスト

1978年生まれ。「サンデー毎日」記者を経て、2018年よりフリーランスに。著書に『週刊文春 老けない最強食』(文藝春秋)、『救急車が来なくなる日 医療崩壊と再生への道』(NHK出版新書)、『室温を2度上げると健康寿命は4歳のびる』(光文社新書)など。新著に、プレジデントオンラインでの人気連載「こんな家に住んでいると人は死にます」に加筆した『潜入・ゴミ屋敷 孤立社会が生む新しい病』(中公新書ラクレ)がある。

----------

(ジャーナリスト 笹井 恵里子)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

"裕福な高齢者"も「いつの間にかゴミ屋敷」の現実 「お金はあったのに…」防ぐには、どうする?

東洋経済オンライン / 2024年7月17日 9時30分

-

「洗面器で大量の即席メンを食べた」「自分の局部を撮影」…欲求に歯止めがきかない老父に50代娘が感謝したワケ

プレジデントオンライン / 2024年7月13日 10時16分

-

ラーメン店の多い県ほど、脳卒中死亡率が高い…自治医大の研究者が考察する「統計的に有意な差」が出た背景

プレジデントオンライン / 2024年7月11日 6時15分

-

"ゴキブリ御殿"になっても人は一人暮らしが続けられる…和田秀樹「認知症が進行しても残る生存能力」

プレジデントオンライン / 2024年7月6日 15時15分

-

1人で5分の訪問看護、でも記録上は〝2人で30分〟 「患者や家族はおかしさに気付かない」ホスピス型住宅の「手厚い」ケア

47NEWS / 2024年7月2日 10時0分

ランキング

-

1クラスに2~3人……“水が飲めない”子ども増加ナゼ? 「味がしないから苦手」「スポーツドリンクで」 水嫌いへの対応は

日テレNEWS NNN / 2024年7月19日 10時45分

-

2ユニクロでブラジャーなど大量万引き 1200万円超す被害 ベトナム国籍の女3人を逮捕・送検

ABCニュース / 2024年7月19日 19時2分

-

3気に入らないと机叩いて怒ったり、激高すること日常茶飯事…元県民局長、兵庫知事の素行を陳述書に残す

産経ニュース / 2024年7月19日 15時8分

-

4防衛相、海自元隊員逮捕は「昨晩知った」 与野党から批判の声

毎日新聞 / 2024年7月19日 18時0分

-

5【独自】「死のうと思ってガス栓開けた」部屋にいた中国籍の男が説明 埼玉・川口市マンション爆発 埼玉県警

日テレNEWS NNN / 2024年7月19日 11時2分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください