なぜダメなリーダーはいつも不機嫌なのか…「負の感情」で周囲に迷惑をかける人が誤解していること

プレジデントオンライン / 2022年5月12日 12時15分

※本稿は、北野唯我『仕事の教科書』(日本図書センター)の一部を再編集したものです。

■リーダーの条件はご機嫌であること

以前、あるメディアの取材で、「リーダーの条件とはなにか?」と聞かれたことがある。私はそのとき、こう答えた。「いろいろありますが、まずはご機嫌であることではないでしょうか」と。

「ご機嫌であること」がリーダーにはとても重要な要素だと、私は思っている。より正確には、「自分で自分のご機嫌を取れること」だ。

まず、「ご機嫌である」を定義すると、愚痴や不満を最小限に抑え、ムダにシリアスになりすぎず前向きで、相手への心配りがあり、話していると相手が「エネルギーをもらえるような状態」を指している。いつもニコニコしている人、話していて元気が出る人、と解釈してもらってもいいだろう。

人は、高い目標を掲げながらも、ご機嫌で前向きなエネルギーのあふれる人に、勝手についていきたくなるものだ。つまり、「ご機嫌であること=リーダーへの第一歩」である。

ここまで読んで、「私はリーダーにはまったく興味がないんです」「私はサポートするタイプなので、この話は関係なさそうだ」と、あなたは思ったかもしれない。その気もちはわかる。でも、これは紛れもなく、あなたに関係のある話だ。そのことを説明してくれる法則を、ぜひ紹介したい。【リードWho?の法則】だ。

【リードWho?の法則】の本質は、「だれが自分の人生のリーダーなのか」を認識することにある。より具体的に言えば、「自分が、自分の人生のリーダーとして、自分のご機嫌を取ること」だ。

■人はだれしもが自分の人生のリーダーである

唐突なようだが、『リーダーシップの旅』(野田智義・金井壽宏:著)という名著の一節を紹介したい。ここには、【リードWho?の法則】に通じる、核心的な内容が書かれている。

旅は自分が大切にしている宝物を探すために始まるのであり、その時点ではだれもまだリーダーではない。

リーダーシップの旅は、「リード・ザ・セルフ(自らをリードする)」を起点とし、「リード・ザ・ピープル(人々をリードする)」、さらには「リード・ザ・ソサエティ(社会をリードする)」へと段階を踏んで変化していく。

どうだろうか? あなたはこの一節に、なにを感じ取るだろうか? 私は、この一節は「リーダーシップ論」というよりも、「人生の核心」を表していると思っている。「人がどのように成長して、仲間とともに、社会を変革するのか?」を、3つのフローで端的に表しているのだ。

リード・ザ・セルフ:まず、自分を率い、目標を達成する

リード・ザ・ピープル:つぎは、仲間を率い、目標を達成する

リード・ザ・ソサエティ:そのつぎに、社会を率い、目標を達成する

私なりに解釈を加えて整理すると、以上のようになる。つまり、なにかを変革するときの重要な順番は、「①自分→②仲間→③社会」であると示している。

くり返すが、この考え方は核心的だと、私は思う。その理由は、この考え方が「人生そのもの」にも使えるからだ。別の言い方をすれば、すべての人は、「自分自身の人生をリードする(=率いる)存在である」からだ。

ビジネスの世界において、リーダーをめざしている人も、そうでない人も、自分の人生においては、リーダーであり続けるのだ。つまり、どんな人でも必ず、「自分をリードする方法」を知っておいたほうがいいのだ。

■自分の感情すらリードできない人に人は寄ってこない

では、自分自身のリーダーであるあなたが、まず達成するべき目標とは、なんなのか? それが、「自分がご機嫌でいること」なのだ。

「本当に?」「そんなことでだいじょうぶ?」と思う人がいたら、あなたがフォロワー(=ついていく人)の立場になって、イメージしてみてほしい。あなたは、自分の感情さえリードできていない人についていきたいと思えるだろうか? 大事なキャリアを任せたいと思うだろうか? あるいは、この人に社会の変革をお願いしたいと思うだろうか? おそらく答えは、「ノー」だろう。

だから、まずは、リード・ザ・セルフ。そして、リード・ザ・ピープル。最後に、リード・ザ・ソサエティなのだ。行き着くところ、「自分の取扱説明書をつくる=自分で自分の感情をリードできるようになる」ということなのだ。

■怒りと悲しみをコントロールする取扱説明書をつくる

では、自分の取扱説明書をつくるとは、具体的になにをすればいいのだろう? 1ページめには、なにを書けばいいのか? 巨大な1ページめは、これしかない。「アンガーマネジメント」と「ダウンマネジメント」だ。

自分の取扱説明書をつくるうえで、まず最初に考えるべきで、もっとも重要なのは、「アンガーマネジメント(=怒りをコントロールすること)」と「ダウンマネジメント(=悲しみをコントロールすること)」だ。

仕事をしていると、どうしても怒りや悲しみに出くわすことがある。きっかけは、些細なものから大きなものまである。たとえば、怒りなら、自分が評価されないことに苛立ったり、上司の意見に納得できず不信感をもったり、仕事の頼まれ方に対して理不尽に感じたり、といったことだ。あるいは、悲しみなら、ミスをして落ち込むこともあるだろうし、自分の価値を信じられず、涙が出るときもあるかもしれない。

■完璧に防ぐのではなく、長引かせないことが重要

アンガーマネジメントとダウンマネジメントにおいて重要なのは、怒りや悲しみを「完璧に防ごうとする」のではなく、「長引かせないこと」である。

というのも、怒りや悲しみは、根本的には生物としての生理的反応であるから、これを完璧にゼロにすることは、機械になることとほぼ同義であり、不可能に近い。もちろん、働くうえで、感情を出しすぎるのはよくないが、それを完璧に防ぐことは心身の健康によくない。

やるべきことは、怒りや悲しみを「ズルズルと長引かせないこと」。この1点のみである。怒りや悲しみを、できる限り最短で処理して、気もちを切り替える。これしかない。

では、どうすればいいか? それは、「そうなったとき、まずどうするか?」を、「事前に」決めておくことだ。たとえば、こんなことだ。

・どんなに怒っても、その場で相手にぶつけることはせず、一旦我慢して家にもち帰る。ゆっくり寝て、怒りがなくなればいいし、つぎの日も同じ怒りが続くなら、冷静に理論武装してから反論する。

・怒りの内容を、社内情報共有ツールなどで、自分宛てにDM(=ダイレクトメッセージ)を送る。そうすれば、ほかの人を巻き込まずに怒っている自分を客観視できるから、後戻りできない状況になりにくい。それに、レジリエンス(=抵抗力・回復力)が高まる。

○ダウンマネジメント例

・まずは、ゆっくり体を休める。つぎに、マンガや小説、アニメや映画など、別の世界にどっぷり浸って心を休める。回復するまで、それを続ける。

・とりあえずノートパソコンを一旦閉じる。そのうえで、ビルの階段を上り下りして、気を紛らわす。

ちなみに、私の場合は、目を瞑って深呼吸することにしている。そして、外に出られる場合は、すぐに散歩し、自然に触れる。外に出られない場合は、5分ほど座禅する。この3つを、できるだけなにも考えずにやると決めている。

改めて、「アンガーマネジメント」と「ダウンマネジメント」をまとめると、こうなる。

・アンガーマネジメント:

怒りをコントロールすること。怒りに狂いそうになったときや、イライラが爆発しそうになったときに、まず「最初に」なにをするのかを、事前に決めておくこと。

・ダウンマネジメント:

悲しみをコントロールすること。深い悲しみを感じたときや、すごく落ち込んだときに、まず「最初に」なにをするのかを、事前に決めておくこと。

■自分の取扱説明書を4つのゾーンに分類する

アンガーマネジメントとダウンマネジメントのページができたなら、つぎにやるべきことは、自分の取扱説明書の「全体像」をつくることだ。

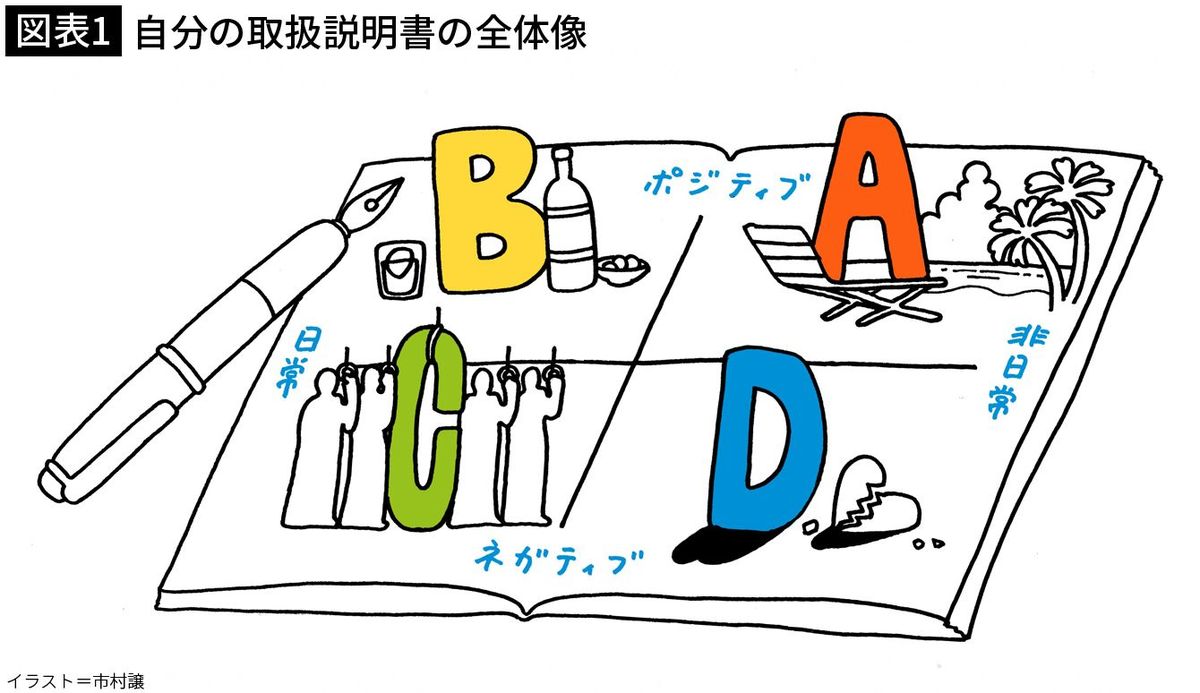

まず、押さえておきたいのは、自分の取扱説明書は2×2のマトリックスでできている、ということだ。先に、全体像を示すと、図表1のようになる。これは、世の中に起きていることの自分への影響を、縦軸(=ポジティブ/ネガティブ)と横軸(=日常/非日常)で、4つのゾーンに分類したものである。

ちなみに、この4つに分類している理由は、あなたがつくるべき取扱説明書が、それぞれで微妙に違うからである。1つずつ定義を見ていこう。

まず1つめは、右上のA。ここは、「ポジティブ×非日常のゾーン」である。具体的には、「ワクワク・興奮ゾーン」である。たとえば、旅行やパーティかもしれないし、大好きなスポーツチームを応援するときや、コンサートかもしれない。

あるいは、部活やサークルなら、大きな大会に出場するときなどを、想像すればいいだろう。「あなたがもっともワクワクし、興奮するタイミングは?」「楽しみや喜びを感じる瞬間は?」と考えたとき、出てくる答えがここに当てはまる。

2つめは、左上のB。ここは、「ポジティブ×日常のゾーン」である。具体的には、「こだわり・趣味ゾーン」である。たとえば、あなたが好きなお菓子を食べるときや、好きなお酒を飲むとき、趣味であるランニングをしているとき。

あるいは、自分がベストだと思う髪型やファッションにして、自分で自分のご機嫌を取っている状態だ。「あなたが日常的に元気になるタイミングは?」「すっきりした気もちになるのは、どんなときか?」を考えれば、わかりやすい。

3つめは、左下のC。ここは、「ネガティブ×日常のゾーン」である。具体的には、「面倒事・嫌いゾーン」である。たとえば、職場で苦手な人と話さないといけないときや、面白さに気づいていない仕事をやっているときをイメージすればいい。人によっては、家事や育児が、そうかもしれない。つまり、「日常的にやってくる、あなたにとって面倒くさいことや嫌なことはなにか?」と考えたときの答えである。

4つめは、右下のD。ここは、「ネガティブ×非日常ゾーン」である。具体的には、「怒り・悲しみゾーン」である。たとえば、だれかとケンカしたときや、信頼する人に裏切られたとき、怒ったり、悲しんだりするだろう。

あるいは、大切な命がなくなることや、病気による苛立ちや情緒不安定も含む。先ほど述べた、「アンガーマネジメント」と「ダウンマネジメント」の領域は、まさにこのDを指している。「あなたが怒りや悲しみを感じ、自分がコントロールできなくなるのは、どんなときか?」を考えれば、イメージしやすいだろう。

整理すると、以下のようになる。

A:非日常×ポジティブなこと=「ワクワク・興奮ゾーン」

B:日常×ポジティブなこと=「こだわり・趣味ゾーン」

C:日常×ネガティブなこと=「面倒事・嫌いゾーン」

D:非日常×ネガティブなこと=「怒り・悲しみゾーン」

■心身ともに健康でいるためには4つのゾーンのバランスが大事

そして、自分の取扱説明書をつくる際、とても大切なのは、あなたに起きる出来事や状況を、この4つのゾーンに分類して、整理することだ。というのも、あなたが心身ともに健康であり続けるためには、この4つのゾーンのバランスを考えることが重要なのだ。

たとえば、どれだけあなたが非日常的な楽しみに満足していたとしても(=A:ワクワク・興奮ゾーン)、日常の生活に飽き飽きし、かつ、面倒事と嫌いなことに囲まれていたら(=C:面倒事・嫌いゾーン)、ご機嫌である状態は、長くは続かないだろう。

あるいは、どれだけ夢中になれる趣味があったとしても(=B:こだわり・趣味ゾーン)、常にイライラし、怒りと悲しみに満ちている人には(=D:怒り・悲しみゾーン)なりたくないだろう。

つまり、この4つのゾーンを分離し、整理することで、心身の健康状態をキープしやすくなるのだ。

では、分類し、整理したうえで、具体的にどのように考えていけばいいか? その答えは、自分なりの方法論を書き出すことだ。この方法論が、あなたが自分の取扱説明書に書くべきことである。

■ポジティブゾーンは質と量の最大化を目指す

さて、ここから、4つのゾーンに対して、自分なりの方法論を具体的に考えていくわけだが、まず前提となる、目標の違いについて整理しておきたい。

4つのゾーンのうち、上段の「A:ワクワク・興奮ゾーン」「B:こだわり・趣味ゾーン」(=ポジティブゾーン)と、下段の「C:面倒事・嫌いゾーン」「D:怒り・悲しみゾーン」(=ネガティブゾーン)では、目標が違うのだ。

より具体的にまとめると、こうなる。

→質を高め、量を増やすことが目標=質と量の最大化が目標

・ネガティブゾーン(C&D)

→ゼロに近づけることが目標=ダメージの最小化が目標

つまり、ポジティブゾーンは、質と量の両方を最大化していくことが目標である。たとえば、あなたの「A:ワクワク・興奮ゾーン」に当てはまることが旅行だとしたら、旅行の回数と、その1回あたりの質を、最大化するのだ。

また、このゾーンに当てはまることの理由を言語化し、その理由を満たす、ほかにできることはないかを考えることも、最大化に有効だ。旅行の場合であれば、おいしい料理を食べるのが好きなのか、それとも、自然に触れることが好きなのか、その理由を言語化しておくのだ。

そうすれば、もしあなたが旅行できない状況になったとしても、近所でおいしいレストランを見つけたり、本や動画で自然を感じたり、「ワクワク・興奮」を満たす、旅行以外の手段を見つけることができる。このように、変化への対応力を上げることは、ポジティブゾーンの最大化につながるのだ。

■ネガティブゾーンはダメージの最小化を目指す

一方で、ネガティブゾーンは、ダメージを最小化することが目標である。言い換えれば、「ダメージゼロ」に近づけることが重要である。たとえば、あなたが嫌いな家事を最新の機械で代替できたとしたら、幸せ自体は増えないけれど、ダメージを減らすことはできるだろう。

また、ポジティブゾーンと同様に、このゾーンに当てはまることの理由を言語化することは、最小化に有効だ。理由を理解することで、最小化のためにどんな行動を取るべきか、その指針がわかるからだ。これらを前提に、あなたはどんな方法論を見出せるだろうか?

「あなたがもっともワクワクし、興奮するタイミングは?」

「楽しみや喜びを感じる瞬間は?」

→その理由はなにか?

→その理由を満たす、ほかにできることはないか?(=質と量の最大化)

B:日常×ポジティブなこと=「こだわり・趣味ゾーン」の取扱説明書を埋める問い

「あなたが日常的に元気になるタイミングは?」

「すっきりした気もちになるのは、どんなときか?」

→その理由はなにか?

→その理由を満たす、ほかにできることはないか?(=質と量の最大化)

C:日常×ネガティブなこと=「面倒事・嫌いゾーン」の取扱説明書を埋める問い

「日常的にやってくる、あなたにとって面倒くさいことや嫌なことはなにか?」

→その理由はなにか?

→その理由を理解したうえで、取るべき行動はなにか?(=ダメージの最小化)

D:非日常×ネガティブなこと=「怒り・悲しみゾーン」の取扱説明書を埋める問い

「あなたが怒りや悲しみを感じ、自分がコントロールできなくなるのは、どんなときか?」

→その理由はなにか?

→その理由を理解したうえで、取るべき行動はなにか?(=ダメージの最小化)

どうだろう? 自分なりの方法論は見つかっただろうか? 見つかった人は、ぜひ自分の取扱説明書に加えてほしい。

----------

ワンキャリア取締役

兵庫県出身、神戸大学経営学部卒。就職氷河期に博報堂へ入社。ボストンコンサルティンググループを経て、2016年、ワンキャリアに参画。現在取締役として人事領域・戦略領域・広報クリエイティブ領域を統括。またテレビ番組や新聞、ビジネス誌などで「職業人生の設計」「組織戦略」の専門家としてコメントを寄せる。著書に『転職の思考法』『オープネス』(ダイヤモンド社)、『天才を殺す凡人』(日本経済新聞出版社)、『分断を生むエジソン』(講談社)がある。

----------

(ワンキャリア取締役 北野 唯我)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「コミュニケーションが苦手」は練習次第で必ず克服できる…「苦手」と「できない」の決定的な違い

プレジデントオンライン / 2024年6月27日 16時15分

-

価値観を押しつけて「怒り」をばらまいている…周囲と衝突を繰り返す人がよく使う「2文字の言葉」

プレジデントオンライン / 2024年6月26日 16時15分

-

彼女は「あげまん?さげまん?」見分けるポイント5つ

KOIGAKU / 2024年6月9日 17時33分

-

6月12日(水)、当会ファウンダー安藤俊介登壇、「後悔しない人生に必要なスキル、アンガーマネジメントってなに?」アーカイブ配信決定!

PR TIMES / 2024年6月5日 14時45分

-

男性が女性にイラッとする瞬間11選

KOIGAKU / 2024年6月2日 17時33分

ランキング

-

1すき家、7月から“大人気商品”の復活が話題に 「この時期が来たか」「年中食いたい」

Sirabee / 2024年6月29日 4時0分

-

2若々しい人・老け込む人「休日の過ごし方」の違い 不安定な社会、「休養」が注目される納得理由

東洋経済オンライン / 2024年6月30日 9時0分

-

3忙しい現代人が“おにぎり”で野菜不足を解消する方法。野菜たっぷりおにぎりレシピ3選

日刊SPA! / 2024年6月30日 15時53分

-

41年切った「大阪・関西万博」現地で感じた温度差 街中では賛否両論の声、産業界の受け止め方

東洋経済オンライン / 2024年6月30日 14時0分

-

5水分補給は昼コーヒー、夜ビール… 「熱中症になりやすい人」の特徴と対策

ananweb / 2024年6月29日 20時10分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください