だから日本人は消滅してしまう…国民への「お金配り」を渋る日本政府が根本的に誤解していること

プレジデントオンライン / 2022年5月20日 10時15分

※本稿は、森永康平『スタグフレーションの時代』(宝島社新書)の一部を再編集したものです。

■コロナ禍で減少した出生数と婚姻件数

コロナの影響は物価や労働市場だけでなく、人口動態にも影響を与えている。厚生労働省が発表した2020年の人口動態統計によれば、出生数は前年から2万4407人少ない84万832人となり、1899年の調査開始以来過去最少となった。

これで5年連続の減少であり、長期でみても日本の出生数は減少傾向にあるので、コロナだけが原因とは言い切れない。ただ、コロナ禍では妊婦はなるべく外出を避けたいが、妊娠をしたら定期的に病院に赴く必要がある。また、病床使用率が高まり、医療資源が逼迫するような状況下で出産予定日が近づくと、不安要素が多すぎるため、多くの夫婦が子どもを作ることを控えた可能性が高い。

実際、2020年4月には新型コロナウイルス感染者が急増する中で、日本生殖医学会は不妊治療(人工授精、体外受精・胚移植、生殖外科手術などの治療)の延期を選択肢として患者に提示するよう声明を出した。

コロナ禍において減少した数字は他にもある。それは婚姻件数だ。

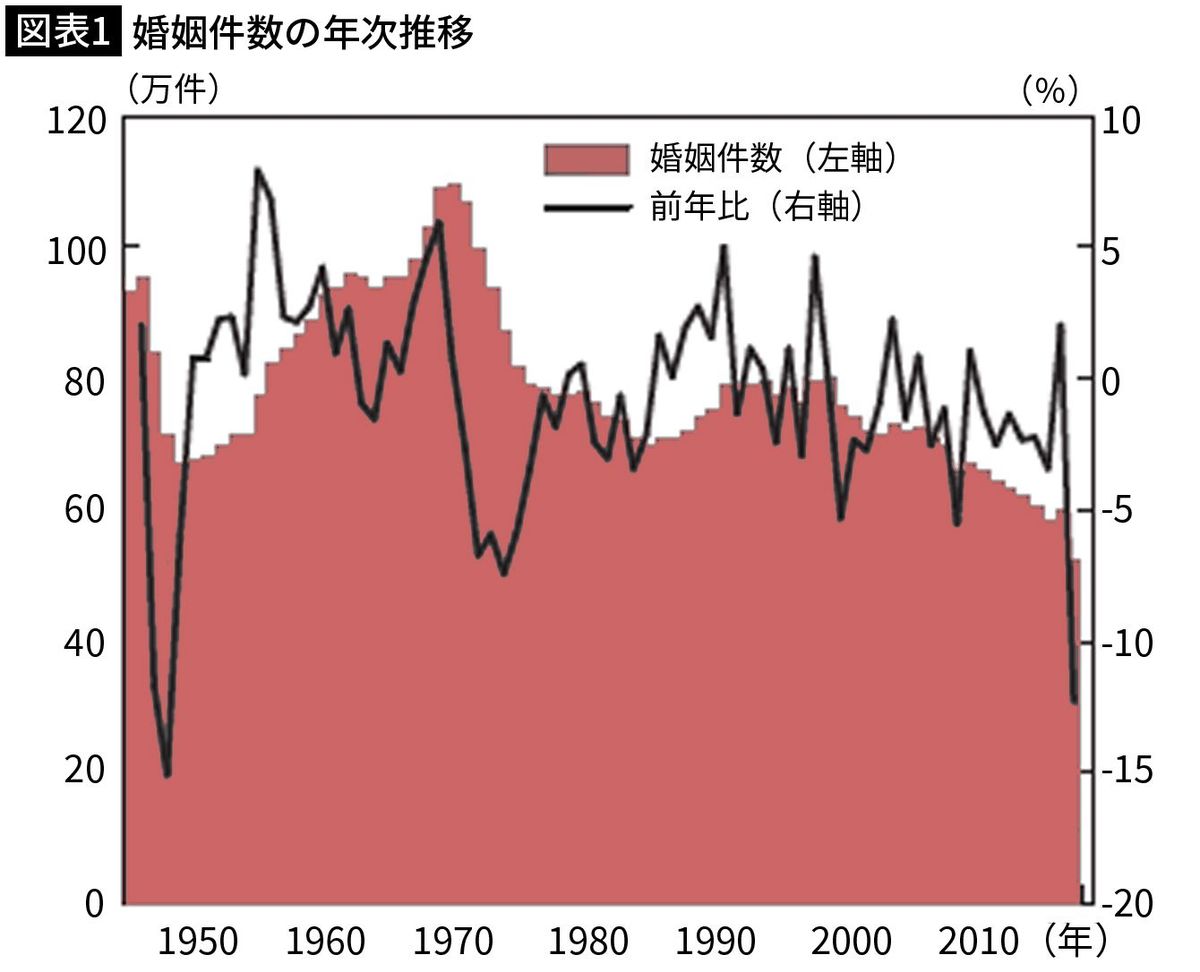

図表1に示した通り、婚姻件数も出生数のように長期でみて減少傾向にあるが、2020年は前年比▲12.3%と歴史的な大幅下落を記録している。コロナの影響が大きく出ているようにみえるが、これは2019年が令和婚ブームを背景に同+2.1%となっていた反動である。

とはいえ、2009〜2018年までの10年間の平均変化率が▲2.1%ということから、2020年が仮に2019年から2.1%減少した場合と実数の差分から算出すれば、10%ほどの下落幅はコロナによるものと考えてよいだろう。

周りの婚活中の友人や結婚を前提として付き合っている相手がいる知人に聞いてみると、やはりコロナ禍では出会いが減ったという声や、結婚式なども考えて婚姻届の提出を控えたという声は多く耳にした。子どもを作ることを控える夫婦が増え、子どもが生まれる前段階にあたる婚姻件数も減り続けるのならば、日本の少子化は加速していくだろう。

■児童虐待の検挙件数は増加した

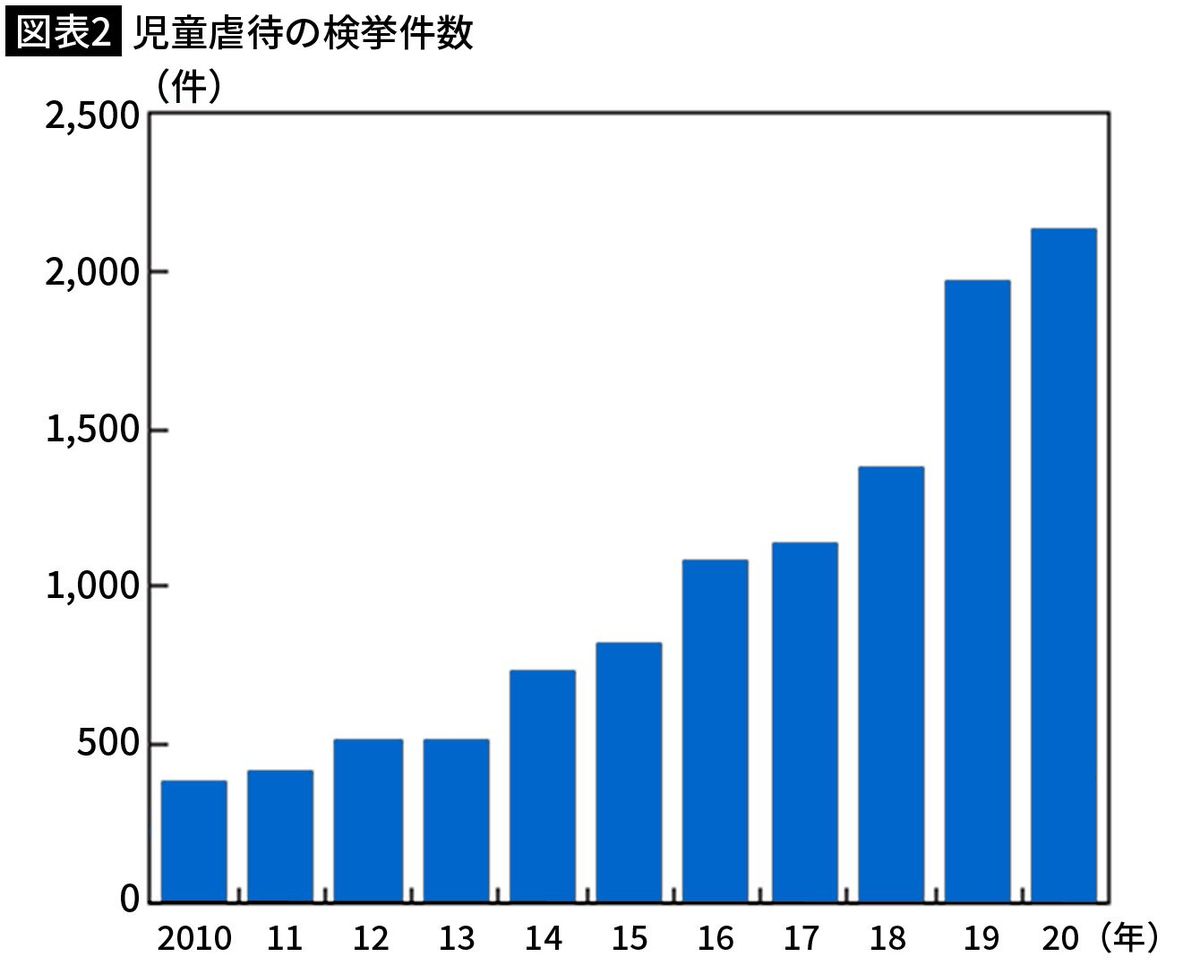

コロナ禍で増加した数字もある。それは児童虐待の検挙件数だ(図表2)。

失業や休業、またはリモートワークによって、コロナ前に比べ親が家にいる時間が増える一方で、子どもも休校や休園で家にいる時間が増えたというケースは多い。結果として親子が一緒に家で過ごす時間が長くなったことで、それが皮肉にもお互いのストレスにつながり、虐待を生んだと考えられる。

実際にはこの数字以上に虐待を受けている子どもがいると考えたほうがいい。家庭訪問や幼稚園・学校での行事がなくなったり、オンライン授業の導入によって、家族以外の大人が子どもの異変に気付く機会が減っているからだ。

コロナ禍によって、少子化が加速し、いまを生きる子どもたちも虐待で傷つけられる。ついついGDPや物価など、経済指標だけをみてコロナ禍の影響を理解しようとしがちだが、そこからだけでは把握できないほどの影響を日本経済は受けている。かつ、かなり尾を引きそうなことは容易に想像ができる。

■出生数や婚姻数の減少はコロナだけが理由ではない

しかし、ここで1つ注意してほしい。この婚姻数や出生数の減少について、的外れな解説をする有識者が増えることを懸念している。

よく聞くのが「若者の○○離れ」という言葉に代表されるように、若者の価値観やライフスタイルの変化によって、結婚をしない若者や子どもを作らない夫婦が増えているという解説だ。しかし、国立社会保障・人口問題研究所「出生動向調査」のアンケートで、「いずれ結婚するつもり」と答えた未婚者(18〜34歳)の割合は1987年から2015年まで、それほど変わっていない。

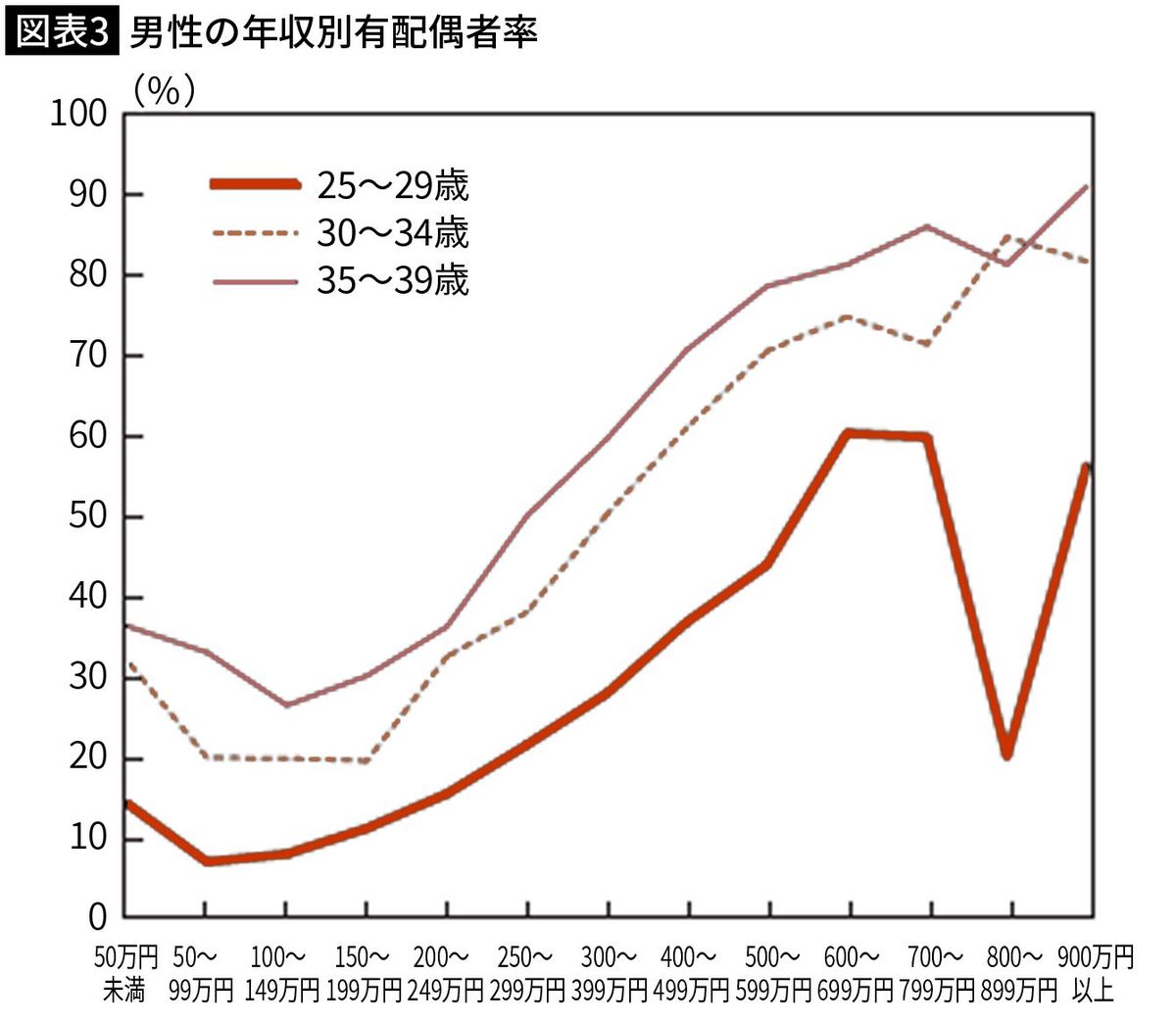

なぜ結婚の意思があるのに結婚しないのか。その理由の1つこそが経済的な理由なのだ。男性の年収別有配偶率をみれば、年収が高くなれば高くなるほど配偶者を有する傾向があるのは明確だ。年収が600万円以上の30代男性は8割近くに配偶者がいる(図表3)。

しかし、これまでみてきたように、平成の30年間で非正規雇用は増え、賃金はほぼ上がらないわけだから、婚姻数が下がり、結果として少子化が進むのは自明の理で、必ずしもコロナだけが原因ではないことは肝に銘じたい。

■なぜ「お肉券」や「お魚券」の発行が検討されたのか

本稿ではコロナ禍でインフレ以外にも様々な悲劇が日本を襲っているという話をしているが、ここで政府の「無策ぶり」についても触れたい。

感染拡大が始まった2020年、日本政府は様々なコロナ対策を講じた。しかし、普段から政治や経済に興味関心がない方からすれば、実感したコロナ対策はアベノマスクの配布と定額給付金の支給ぐらいだろう。

しかし、この定額給付金は非常に評判が悪い。そもそも、新型コロナウイルスの感染拡大で生産者が打撃を受けたことに対応するため、自民党が「お肉券」や「お魚券」を発行するという構想があり、これが散々批判を受けると、今度は新型コロナウイルスの感染拡大の影響で収入が減った世帯を対象にした30万円の現金給付案が示された。しかし、これも批判が集中したため、最終的に国民1人あたり10万円という定額給付金という案に着地した。

コロナ禍が3年目に突入したにもかかわらず、結局政府が国民に直接給付をしたのはこの1度だけだった。かたや米国では3回の現金給付を行い、更には職場に戻らない労働者が問題になるほどの手厚い失業補償まで与えたのだ。

日本政府が定額給付金に消極的なのは、お金を配ったところで貯蓄に回り消費されないので、税金の無駄遣いであり、財政健全化を遠ざける愚策だからという認識だからだろう。家計簿アプリの利用者23万人分のデータを事前の同意を得て調べた結果、7割が貯蓄に回ったという分析結果を嬉々として用いる辺りに、現金給付への嫌悪感が滲み出ている。

■コロナ禍の給付金の目的は生活支援だったはず

たしかに、資金循環統計における家計の現預金残高の推移をみると、外出自粛や経済活動の抑制によって、本来は消費に回したかったお金が貯蓄に回ってしまう「強制貯蓄」が、20兆円から40兆円近くに積み上がっているのが確認できる。

ただ、この事実だけをもって定額給付金は無駄であると主張するのはおかしい。そもそも定額給付金の目的は何か。消費刺激策として配っているのであれば、たしかにそのうちの多くが貯蓄に回ってしまっては意味がないというのはわかる。しかし、当初は新型コロナウイルスの影響で所得が大きく減った低所得者層に限定して支給しようとしていたことを考えると、本来の目的は生活支援だったはずだ。

先程の家計簿アプリのデータを用いた分析では、低所得者層はそれ以外の層に比べて、消費に回す額が多かったことが同時に発表されている。それであれば本来の目的に照らし合わせて無駄であるとは言い切れないだろう。

また、低所得者層以外が仮に7割を貯蓄に回していたとしても、3割は消費に回したわけだ。誰かが消費すれば、回りまわって消費の一部が他の誰かの所得になるわけで、それもまた低所得者層を副次的に支援することにもなりうる。

■貯蓄に回すという国民の判断は正しかった

総務省が発表している家計調査(図表4)をみると、定額給付金が振り込まれたと考えられる2020年6月に家計の特別収入は急増し、その翌月には家庭用耐久財と教養娯楽用耐久財への消費が急増している。巣ごもり需要と在宅勤務にも後押しされた消費であろう。

定額給付金を配ったところで貯蓄に回るから無駄というが、それは政府に対する不信感の表れだとも考えている。仮にコロナ禍が収束するまで毎月定額給付金を数万円支給するとコミットすれば、多くが消費に回ったであろう。

しかし、二転三転してやっと定額給付金の支給が決まり、その支給に対しても無駄だという発信を散々すれば、国民は「定額給付金は1回限りなのでは?」と疑心暗鬼になる。であれば一気に使うのではなく、少しだけ使って残りは貯めておこうという思考になるのは普通のことだろう。

そして、最初の定額給付金の支給から1年半以上が経過したが、結局2回目の全国民に対する定額給付金はいまだに行われていない。その結果、定額給付金の多くを貯蓄に回した国民の判断は正しかったということになってしまった。

----------

経済アナリスト

証券会社や運用会社にてアナリスト、ストラテジストとしてリサーチ業務に従事。その後はアジア各国にて法人や新規事業を立ち上げ、現在は株式会社マネネCEOほか複数のベンチャー企業のCOOやCFOを兼任。日本証券アナリスト協会検定会員。著書に『誰も教えてくれないお金と経済のしくみ』『いちばんカンタン つみたて投資の教科書』(いずれもあさ出版)や父・森永卓郎との共著『親子ゼニ問答』(KADOKAWA)、『MMTが日本を救う』(宝島社)などがある。

----------

(経済アナリスト 森永 康平)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

森永康平の経済闘論 ライブ・エンタメ市場にもインフレの波 近年は「コト消費」より「トキ消費」 オンラインからリアルへの誘導も成長課題に

zakzak by夕刊フジ / 2024年6月27日 6時30分

-

焦点:政権浮揚かけた減税、立ちはだかる生活防衛意識 消費効果読めず

ロイター / 2024年6月6日 13時41分

-

[社説]定額減税スタート 物価高対策には不十分

沖縄タイムス+プラス / 2024年6月2日 4時0分

-

「定額減税」知らない人多すぎ! 主婦4割「初めて聞いた」...ありがたみ帳消しな「混乱招く、政府のお粗末な指示」

J-CASTニュース / 2024年5月31日 18時40分

-

社説:定額減税 透ける政権浮揚の底意

京都新聞 / 2024年5月31日 16時5分

ランキング

-

1福岡のこども病院でまた…パワハラで職員処分 日常的に「殺すぞ」

毎日新聞 / 2024年6月29日 8時46分

-

2両陛下、英国公式訪問からご帰国 国賓として多くの行事臨まれる

産経ニュース / 2024年6月29日 18時37分

-

3弥彦総合文化会館で配管工事中に爆発事故 1人死亡、5人が重軽傷 新潟・弥彦村

BSN新潟放送 / 2024年6月29日 15時47分

-

4蓮舫氏が激しい雨の中で演説 熱気の聴衆はまるで香港「雨傘運動」のよう

日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年6月29日 9時26分

-

5小学5年生の請願、大和市議会が全員賛成で採択…市の計画に「子どもの意見反映」求める

読売新聞 / 2024年6月29日 8時23分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください