ゆうパックに書かれた住所を盗み見…全国の郵便局長が “個人データの抜き取り”に手を染めたワケ

プレジデントオンライン / 2022年5月17日 10時15分

■3年に1度の参院選は郵便局長会の主戦場

(前編から続く)

「後援会(支援者)名簿は、選挙においては『命』である」

こんな一文が記されていたのは、中国地方郵便局長会が2022年の参院選に向けた活動方針をまとめた文書「令和4年参議院選挙に向けた目標・取組」だ。

中国地方会は、任意団体である全国郵便局長会(全特)会長の末武晃氏が会長を兼ねる地方組織の一つ。全国で約1万9000人の局長のうち、約1700人が中国地方会に所属している。

文書は広島駅近くの会議室で2020年11月18日(水)午後1時半から、末武氏を含む中国地方会幹部約40人が集結した「拡大地方政治問題協議会」で取りまとめたものだ。

全特にとって、3年に1度ある参院選は政治の主戦場だ。中国地方会では当時、2022年の参院選で局長一人あたり「35票以上」の得票を目標としつつ、前回選挙で35票に届かなかった地区会には「40票以上」の目標を掲げるよう求めていた。

得票を伸ばすために必要だとうたわれるのが、目標とする得票数の2~3倍もの後援会会員の獲得だ。組織内候補を決めて後援会を立ち上げるまでの間は、後援会への勧誘対象となる「支援者」の拡大に力を注ぐ。

■「カレンダーは絶対に窓口で持ち帰らせるな」

文書には、支援者の拡大に向けた重要施策として、こんな活動の徹底を求めていた。

・窓口来訪者の記録(社員の協力も願う)

・会員自らが窓口に出て、積極的に声掛け(雑談を含む)を行う

・局周活動の積極的展開

続けて経費で買っていたカレンダーについて、「郵便局長としてお客さま宅を訪問してお渡しできる施策」「信頼関係構築のための重要な取組で、ペア訪問での配布を徹底」「窓口カウンターで『自由にお持ち帰り』は絶対あってはならない」などと記載。カレンダーを持って訪問できる役得を活用し、顧客の信頼を得て後援会の活動につなげようという意図があったことは間違いない。

■高齢客を「ゆるキャラ」扱いするかんぽ生命問題と似ている

中国地方会は、この文書を各地区会の役員らと共有。地区会の会長や政治担当理事らが、それぞれのやり方とニュアンスで現場へと指示内容を下ろしていた。支援者にできそうな顧客の個人情報を記録するため、わざわざノートを配っていた地区会もある。

前編で紹介した近畿地方会の事例も含め、郵便局長会が顧客を狙って支援者の獲得を図っていた例は枚挙にいとまがない。票に結びつきそうな顧客を郵便局で物色し、意識的に近づいて参院選の得票につなげるのが狙いだ。

実際、中国地方会のある局長は、熾烈(しれつ)な支援者ノルマを満たすため、話がしやすい客を物色し、郵便局の物販購入履歴から個人情報を抜き出していたと明かしている[参照:「顧客データ流出、正直に答えなかった」 ある郵便局長の告白:朝日新聞デジタル(asahi.com)]。この構図は、口説きやすい高齢女性を「ゆるキャラ」と呼んで保険の押し売りをしていたかんぽ生命の不正問題とも似ている。

朝日新聞は昨年10月末から、この問題を取り上げてきた。西日本新聞が口火を切ったカレンダーの流用も大問題だが、その根底には郵便局の顧客をターゲットにした組織的な政治活動があり、そうした構造自体に根因があるというのが筆者の問題意識でもあった。

■不正を正直に申告すると「処分が出るぞ」と脅迫

日本郵便は11月下旬、カレンダーの流用問題ばかりを調べ、顧客を標的にした政治活動については「顧客情報が使用された事実は認められない」として、ろくに調べずやり過ごそうとした[参照:「調査終了」が一転「継続検討」に 日本郵便カレンダー問題:朝日新聞デジタル(asahi.com)]。記者会見での追及を受け、渋々といった体で個人情報の問題を調べ直したのだが、これがまたずさん極まりない調査となる。

日本郵便が行ったのは、全国1万8633人の旧特定郵便局長を対象にした「実名アンケート」だ。第三者による調査は避け、積極的に情報提供を募ることもせず、局長本人の不正の自己申告だけを漫然と求めた。2018年度以降に絞って顧客情報の無断利用などがないかと尋ね、正直に申告すれば処分の軽減があり得るとした。ただし、処分が出るのは大前提で、先の中国地方会の局長も自身の不正を申告しなかったという。

しかも、社内のネットシステムで「はい」と答えると、すぐに調査担当者から電話がかかってきて「本当にいいのか?」「処分が出るぞ」と脅しのような確認をしていたため、申告を撤回した局長も数多い。

■わずか7ページのペラペラな調査結果から見える意識の低さ

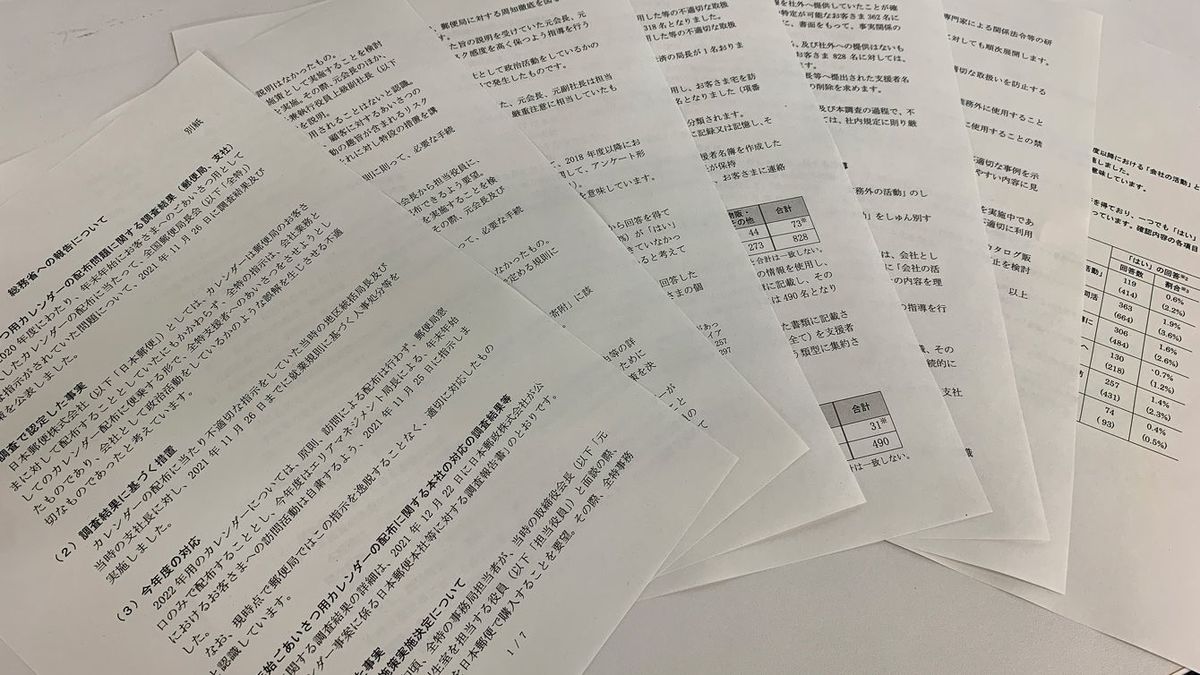

日本郵便は今年1月21日、全国で計104人の局長が、1318人分の顧客情報について不正に流用・流出させていたとする調査結果を公表した。

局長たちはゆうパックのラベルやゆうちょ銀行の払戻請求書、

104人は注意処分で済まされ、同社の懲戒規程(個人情報を故意に不正利用すれば減給か戒告、重大なら停職)に比べて軽いとの批判もあるが、彼らは事実を正直に打ち明けた104人でもある。

さらに驚くのは、ここからだ。

日本郵便が公表した調査結果資料は、カレンダー問題も含めてA4版7ページで、個人情報の流用・流出に関する記述は2ページ分しかない。アンケートの集計結果や「研修」といった対策を淡々と並べただけで、不正がなぜ起きたかの「原因」は1文字も書いていない。

不正の動機や原因を何も明らかにしない「不正調査」。これで済ませようという発想自体が、日本郵政グループの「ガバナンス意識の低さ」と「顧客軽視」の姿勢を象徴している。

本稿と前編で紹介した中国地方や近畿地方の指示や活動方針の文書は、日本郵便も存在を確認し、「不適切な指示」だったと認めている。ところが、不適切な指示をしたとみられる局長会幹部らへの調査をほとんどせずに、「顧客情報の流用を促す指示をした局長は一人もいなかった」と結論づけてしまった。「指示」は確認できても、「指示」をした局長は確認できないのだと、日本郵便の広報担当者もぬけぬけと主張しながら、調査の打ち切りを表明した。

こんな調査で誰が納得できるのだろうか。

■「社内の常識が世間の非常識」に戻った日本郵政グループ

1月下旬にあった総務省の有識者会議では、個人情報保護法などの専門家から批判が噴出した。

巽智彦・東大大学院准教授は「調査を終えるのは論外。市民の納得が得られない」と批判した。森亮二弁護士は「国民利用者の信頼が損なわれている。発生原因が解明されないと、再発すると多くの人が考えるのでは」と指摘した。

それでも日本郵政の増田寛也社長は、2月の記者会見で「見解の違いだ」と外部識者の批判をはねつけた。「社内の常識が世間の非常識になっていないか」と呼びかけた就任当初の姿勢は、もう見る影もない。

政府の個人情報保護委員会も、総務省の顔色をうかがって「沈黙」を貫き、実態解明に後ろ向きな郵政の姿勢を黙認している。

国会では「再調査が必要」(日本維新の会の岩谷良平衆院議員)との声もくすぶるが、ごく一部にとどまる。局長会による多額で広範な政治献金に毒されてはいないだろうか[参照記事:年3億円にのぼる郵便局長らの政治団体収入 お金の行き先は:朝日新聞デジタル(asahi.com)]。

昨秋から停滞していた局長会の政治活動は、年明けから徐々に再開し、本格化している。参院選の足音が近づき、今では「ルールは守れ」「顧客情報は使うな」が合言葉のように言われている。

夏の選挙でどんな結果が現れるのか。筆者の取材はまだ続く。

※郵便局長会に関する情報は、筆者(fujitat2017[アットマーク]gmail.com)へお寄せください。

----------

朝日新聞記者

早稲田大学大学院修了後、2000年に朝日新聞社入社。盛岡支局を経て、2002~2012年に「週刊朝日」記者。経済部に移り、2018年から特別報道部、2019年から経済部に所属。著書に『郵政腐敗 日本型組織の失敗学』(光文社新書)など。

----------

(朝日新聞記者 藤田 知也)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

【黒川検事長の定年延長判決】検察取材40年の記者が明かす安倍政権が検察人事に介入した理由「話がわかる検事と彼を重宝し…」

文春オンライン / 2024年6月28日 18時0分

-

「裏金維持法」政治資金規正法改正案が参院で可決…“第2自民”維新の迷走で国民ドッチラケ

日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年6月19日 15時3分

-

〈郵政民営化の恨み?〉「絶対に政治をやってもらっては困る人がいる…それは小池百合子」元自民・小林興起氏が都知事選立候補見送りで田母神俊雄氏を支援。田母神氏は「国民は騙されているんです」と経済政策をアピール

集英社オンライン / 2024年6月18日 8時0分

-

【兵庫・斎藤知事】『入り口20m手前で車を降ろされ職員を叱責』パワハラ告発文めぐり「百条委員会」での調査が決定 専門家は「百条委の設置前に沈静化する方法はなかったのか」と指摘

MBSニュース / 2024年6月14日 13時19分

-

税務署はすべてお見通し!? 「8割が追徴税」となる税務調査、「狙われやすい人」の共通点【税理士監修】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月4日 11時0分

ランキング

-

1福岡のこども病院でまた…パワハラで職員処分 日常的に「殺すぞ」

毎日新聞 / 2024年6月29日 8時46分

-

2両陛下、英国公式訪問からご帰国 国賓として多くの行事臨まれる

産経ニュース / 2024年6月29日 18時37分

-

3弥彦総合文化会館で配管工事中に爆発事故 1人死亡、5人が重軽傷 新潟・弥彦村

BSN新潟放送 / 2024年6月29日 15時47分

-

4蓮舫氏が激しい雨の中で演説 熱気の聴衆はまるで香港「雨傘運動」のよう

日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年6月29日 9時26分

-

5小学5年生の請願、大和市議会が全員賛成で採択…市の計画に「子どもの意見反映」求める

読売新聞 / 2024年6月29日 8時23分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください