「手指のアルコール除菌」が常識になった子供たちの将来を生物学者がひどく心配しているワケ

プレジデントオンライン / 2022年5月15日 13時15分

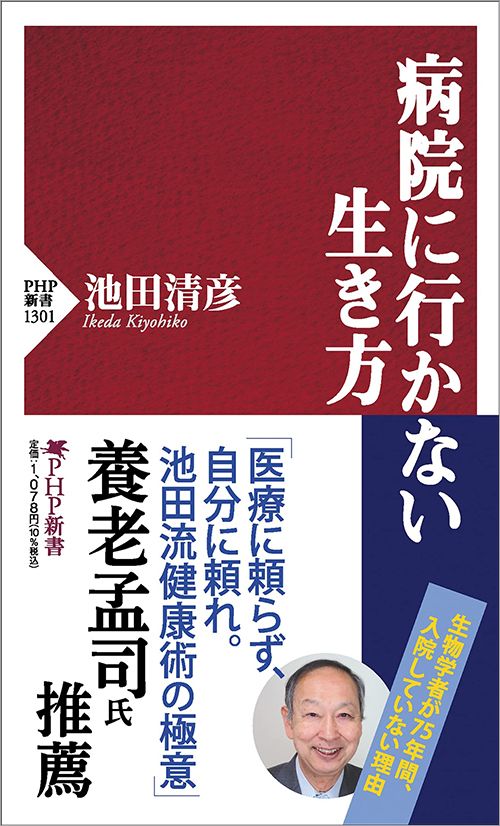

※本稿は、池田清彦著『病院に行かない生き方』(PHP新書)の一部を再編集したものです。

■人に教わった健康法に頼っていては健康になれない

前回の記事では「世の中の健康の常識ほど当てにならないものはないので、何が自分に合うかは、自分自身で試してみるほかはない」という話をした。

要するに「自分の体の声を聞け」そして「自分で判断しろ」ということだ。当たり前だが、野生動物にとってはそれが、唯一の健康法になる。

例えばコアラはユーカリの葉を主食としているが、実は毎日同じユーカリを食べているわけではない。ユーカリにはいろいろな種類があり、その日にどの種類のユーカリを食べるのかを、その日の体調に合わせてコアラは「自分で」決めるのだ。

動物園で飼われているコアラの場合も、前日はおいしそうに食べていたユーカリを翌日は一切食べないということはよくあるそうだ。

食べないと判断したユーカリには、どんなにお腹が空いていても見向きもせず、食べると判断できるユーカリが見つからないと、体調を崩すことさえあるというからすごい。

そうなると、動物園はたくさんの種類のユーカリを準備しなくてはならなくなる。それでも手をつけるのはせいぜい2~3種類らしいから、コスパ的には最悪だろう。ある動物園ではそのせいで、動物園全体のエサ代の半分がコアラのエサ代だった時期もあるそうだ。

実はユーカリの葉は消化が悪い上に、毒素も含まれている。コアラは子どものうちに母親の便を食べて、ユーカリの毒を時間をかけて分解する腸内細菌を受け継いでいるので、ユーカリをエサにすることができるのだが、もしもその日の体調に合わない種類のユーカリを食べてしまうと、体に余計な負担をかけてしまうことをコアラは本能的に知っているのかもしれないね。

そういうコアラのような「体の声を聞く」姿勢は人間も大いに見習ったほうがいい。

「健康にいい」という謳い文句に踊らされるだけで自分の体と相談することをせず、誰かに教えられることに頼りきりになっているうちは、本当の健康なんて手に入れることはできないと思う。

■除菌に励む危険性

腸内フローラ(腸内細菌叢(そう))のバランスが人間の健康に大きくかかわっていることが、メディアでも大きく取り上げられるようになった頃から、お腹の中の善玉菌をいかにして増やすかということにみんな興味津々であるようだ。

けれども、細菌叢というのは腸内だけにあるわけではない。普段はあまり意識しないだろうけど、実は皮膚にも腸内に匹敵するくらいの膨大な数の細菌が棲(す)みついている。それが皮膚のノーマルフローラと呼ばれるものだ。

ノーマルとは言葉通り「正常な」という意味で、ノーマルフローラとはすなわち「正常な細菌叢」のことである。つまり、我々は無菌状態で生きているわけではなく、ものすごい数の細菌がくっついているのが正常だということだ。

細菌というと、なんだか汚いもののように思う人が多いけれど、それは細菌に対して失礼じゃないかな。だってたくさんの細菌がくっついているからこそ、それがバリアとなって、危険な細菌を追っ払ってくれるんだから。

そもそも人間の体というのは絶対に無菌にはならない。一時的に菌が取り除かれたりすると、そこに別の菌がくっつくようにできている。新しくくっついたのが悪さをする細菌だったら、やっかいな症状を引き起こすこともある。つまり、本来そこにあるべき細菌がなくなってしまうというのは、バリア機能を失うのと同じなのだ。

文明が発達したおかげで、石鹸やら除菌シートといった、細菌だけでなく、ウイルスまで落としてくれるアイテムを人間はたくさん手に入れた。それらがさまざまな感染症の予防に貢献したことは間違いないだろう。もしもそういうものがなかったら、コロナ禍だってもっとひどいことになっていたかもしれない。

しかし、潔癖症で一日に何度も手を洗わずにはいられない人が、乾燥肌やアレルギー症状に悩んでいるケースも非常に多い。必要な菌まで洗い流されてしまったぶん「空き」ができて、悪玉菌がどんどん増えてしまうからだ。

■「汚すこと」で病気から身を守る野生動物

野生動物に目を向ければ、体についた汚れを水を浴びてさっと落とすことはするけれども、目に見えない細菌まで落とそうとするヤツはいない。アライグマだって洗っているのは食べ物であって別に体を洗っているわけではないし、ネコがしょちゅう体を舐めているのは主に体温調節のためと、体についたニオイを消すためだ。

カバなんかは、せっかく水を浴びて汚れを流したかと思ったら、わざわざドロ浴びをする。せっかく綺麗になったのに、なぜそんなことをするのかと不思議に思うかもしれないが、あれは体の表面に泥をつけることで、体を乾燥から守り、自分のノーマルフローラを守っているんだよね。見かけは決して綺麗ではないが、病気から我が身を守るための、実に合理的なやり方なのである。

■大事なのは免疫力を育てること

もちろん、風呂に入るななどと言いたいわけではないが、過剰にゴシゴシ洗う必要はない。石鹸の泡でそっと汚れを落とせばそれでいいし、汗を流すだけならお湯だけでも十分だと思う。

小さい子どもを連れたお母さんが、子どもの手を除菌シートでゴシゴシ拭きまくってるのを時々見かけるけれど、本当に大事なのは病気に負けない免疫力を育てることだ。そのためには、細菌やウイルスとうまく共存し、風邪のような軽い感染症にかかったり治ったりすることを繰り返すことも必要なのだけど、コロナ禍以降はそうも言ってられなくなったよね。

ただ、このまま手洗いに加えてアルコール除菌まですることが子どもの頃からの習慣になったら、必要な免疫力が育たない危険もあるのではないかと、心配にもなってくる。

僕が子どもの頃は、みんなで泥だらけになって遊び、少しくらい手が汚れていても、その手でおにぎりなんかを食べていたりしていたけれど、そんな光景はもう遠い昔のものになってしまうのだろうな。

■動物は生きやすい環境を選ぶ

うちの近所をうろうろしている野良猫の様子を見るにつけ、猫というのは自分が一番、気持ちいい場所をよく知っているのだなあとつくづく思う。暑い日は風通しがよくていかにも涼しそうな場所でゴロゴロしているし、肌寒い日は陽当たりがよさそうなところで丸くなって気持ちよさそうに寝ていたりする。暑さや寒さを我慢してまで同じ場所に留まったりはせず、その時々で自分にとってもっとも好ましい環境を探して移動しているのだ。

猫に限らず動物というのは、環境に自分を合わせるなどというバカなことはせず、自分にとって一番、生きやすい環境を探しながら生きている。野良猫レベルではたいした移動距離ではないだろうが、ちょっと前にニュースを賑わせた野生の猿なんかは東京中を移動していたよね。

生物は、遺伝子の突然変異と自然淘汰で、環境変動に適応するというのが従来の進化論の考え方だけれども、実は形質が変化したので、自ら棲みやすい環境を求めて移動したという事例のほうが多いに違いない。結果的に、受動的に環境に適応したように見えるのだと思う。

例えばクジラは、5000万年ほど前は四脚の陸上動物であった。

棲んでいた陸地が海になったので突然変異と自然淘汰で徐々に海への生活に適応的になったわけではなく、形態形成システムが変化して脚がなくなったので生活しやすい海に移動したのだと僕は考えている。

環境に適応するような体になるのには相当の年月を要する。突然変異は偶然、起きるものであって、意図的に起こせるものではない。ちゃんとした脚があれば陸地で生きるほうが楽なのだから、無理して海に入る必要なんかない。

たまたま脚の短い個体が生まれ、陸にいると短い脚のせいで敵から逃げられず命の危険にさらされてしまうから、仕方なく浅瀬に逃げ込むことを覚えたのだろう。そうこうしているうちに脚はもっと短くなって、ついにはなくなり、大海原に泳ぎだした――そういう経緯があったに違いない。僕はこれを、能動的適応って言ってるけど、こっちのほうがはるかに合理的である。

■環境に合わせて生きる人間の不幸

狩猟採集生活をしていた頃の人間も、環境の変化に対しては能動的な働きかけ(例えば住む場所や狩りをする場所を変えるなど)で対応していたのだろうと考えられるが、いまを生きる人間の場合は、いまいる環境が自分には合わないと感じたとしても、健気(けなげ)にそこで我慢しようとすることが多い。これは、いわば受動的な適応だ。

どんなに居心地の悪い会社でも食べていくためにはそこで働かなくてはならないし、嫌な上司とだって付き合わなければならない。隣人トラブルを抱えていても、すぐに引っ越せる人は稀である。夫婦関係がうまくいかなくても、多くの場合そうやすやすとは離婚できない。幸か不幸か人間は、環境に自分を合わせることを厭(いと)わない生き物なのだ。

もちろん人間だって本当は、自分に合った環境で暮らすほうが幸せだろう。しかし、実際には環境だけでなく、生き方までもいろいろな制約がある。野生動物にはあり得ない「心の病」に陥る人が多いのも、まさにそのせいなのである。

----------

生物学者、評論家

1947年、東京都生まれ。東京教育大学理学部生物学科卒。東京都立大学大学院理学研究科博士課程単位取得満期退学。専門は、理論生物学と構造主義生物学。早稲田大学名誉教授、山梨大学名誉教授。フジテレビ系「ホンマでっか!?TV」への出演など、メディアでも活躍。『進化論の最前線』(集英社インターナショナル)、『本当のことを言ってはいけない』(角川新書)、『自粛バカ』(宝島社)など著書多数。

----------

(生物学者、評論家 池田 清彦)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「太ももは太ければ太いほど死亡率が低い」健康長寿に欠かせない筋肉量をチェックする意外なバロメータ

プレジデントオンライン / 2024年6月8日 10時15分

-

サイキンソー、ライオン株式会社から第三者割当増資による資金調達を実施

PR TIMES / 2024年6月7日 14時40分

-

青色バナナには整腸作用が? 医師が教える「腸内環境が整う」16の習慣

PHPオンライン衆知 / 2024年6月7日 12時0分

-

生物学者が歳をとってわかった「人生の意味」 人間にとって「自我」こそ唯一無二のものである

東洋経済オンライン / 2024年6月6日 18時0分

-

身体の細菌叢を解き明かすことによるヘルスケアへの貢献に向けて、個人向けの細菌叢検査を実施する株式会社サイキンソーへ出資

PR TIMES / 2024年6月6日 13時45分

ランキング

-

1すき家、7月から“大人気商品”の復活が話題に 「この時期が来たか」「年中食いたい」

Sirabee / 2024年6月29日 4時0分

-

2若々しい人・老け込む人「休日の過ごし方」の違い 不安定な社会、「休養」が注目される納得理由

東洋経済オンライン / 2024年6月30日 9時0分

-

3忙しい現代人が“おにぎり”で野菜不足を解消する方法。野菜たっぷりおにぎりレシピ3選

日刊SPA! / 2024年6月30日 15時53分

-

41年切った「大阪・関西万博」現地で感じた温度差 街中では賛否両論の声、産業界の受け止め方

東洋経済オンライン / 2024年6月30日 14時0分

-

5水分補給は昼コーヒー、夜ビール… 「熱中症になりやすい人」の特徴と対策

ananweb / 2024年6月29日 20時10分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください