自重論者の失敗は許さず、積極論者の過失は大目にみる…日本陸軍が「必敗の戦争」に突き進んだ根本原因

プレジデントオンライン / 2022年8月10日 12時15分

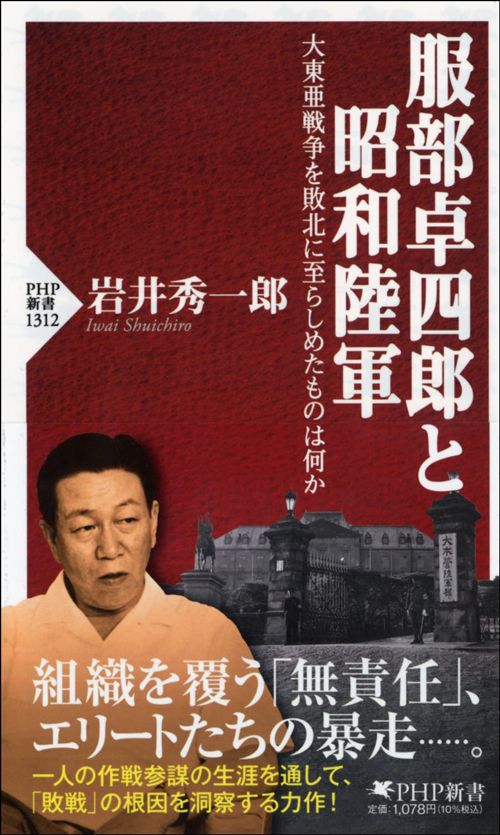

※本稿は、岩井秀一郎『服部卓四郎と昭和陸軍』(PHP新書)を一部抜粋・編集したものです。

■陸軍にとって初めての決定的な敗北となった戦い

服部卓四郎が歴史の表舞台に登場したのは、やはりノモンハン事件(1939年5月~9月)からといっていいだろう。周知の通り、この時すでに満洲国の建国から7年が経ち、日中間では「支那事変」(日中戦争)という実質的な戦争が始まっていた。さまざまな紆余(うよ)曲折はあるが、この時まで帝国日本は膨張を続けていたといえる。

これはつまり軍事的には「決定的な敗北」を知らなかったということになる。支那事変はケリがつかずに戦線は拡大していったが、軍に大規模なショックを与える敗北ともまた違っていた。

それが、ノモンハンでは一変した。ソ連軍の前に帝国陸軍は苦戦し、事件終結後は参謀本部と関東軍人事の粛清が行われた。服部が史上に残る重大事件に関わった時、昭和の陸軍は初めて大きくつまずいたのである。本来であれば、これでキャリアが終了してもおかしくはなかった。

■失敗したエリートの責任を陸軍が問わなかったワケ

ところが、服部の運命はこれで終わらなかった。申し訳程度の左遷のあと、陸軍中央に復帰した。参謀本部ロシア課長などを務めた林三郎は、戦後の著書『太平洋戦争陸戦概史』でこうした人事を厳しく批判している。

「しかるに、事件に最も大きな影響力を与え、実質的な責任者といわれた関東軍司令部第一課(作戦)参謀の多くは他の閑職に転勤を命ぜられたにすぎない。しかもこれら転勤者はその後、いつの間にか中央部の要職についていた。なかには大本営作戦課の重要ポストを占めたものもいた」

「積極論者が過失を犯した場合、人事局は大目にみた。(中略)一方、自重論者は卑怯者扱いにされ勝ちで、その上もしも過失を犯せば、手厳しく責任を追求される場合が少なくなかった」

林は旧軍人らの動きを警戒する意見書を吉田茂に出した人物である。林の著書の第1刷が出版されたのは1951年、警察予備隊設置の翌年であった。名前こそ直接は出していないが、「大本営作戦課の重要ポスト」となれば服部しかいない。林の批判は、積極論者に甘い陸軍の情緒的体質を衝いている。

子どもの小さな失敗であれば大目にみるというのは必要かもしれないが、ことが人命、それも国家の命運に関わりかねないとなれば話は別だろう。

積極論を唱えて失敗しても大目にみられるとなれば、当事者たちが反省する可能性は低くなる。その結果、過ちはほとんど改善されることなく、より大きな失敗を招くことになる。

ノモンハン事件は服部にとってはスポットライトを浴びる最初の場面ではあったものの、膨張してきた帝国陸軍としては不吉な没落の前兆だったといえよう。ここでつまずいた陸軍は一旦退いて深く反省するのではなく、失敗を取り戻すかのようにさらなる膨張をもとめた。その際に生粋の積極論者である服部という人物が陸軍に必要とされてしまったのである。

■4種類に分けられる参謀タイプ

服部は、その主な活動時期を「参謀」として過ごした。そして、その結果はことごとく失敗に終わっているといってよい。戦争のみならず、およそ組織としてなんらかの決断をする際、最終的な責任がリーダー(指揮官)にあるのはいうまでもないだろう。では、補佐役である参謀にはなんの責任もないのか。

それはあり得ない。服部は主体的に意見をもち、それを主張してゆくタイプだった。といっても、決して自らが目立って突出するのではなく、共に参謀本部にいた辻政信や田中新一のような猪突猛進型の人物と組み、どちらかといえば2番手に控えていた。

参謀といっても、さまざまなタイプがいる。戦史作家の児島襄は参謀のタイプを①書記官型(指揮官の意思伝達などに終始し、自分の意見をもたない)、②分身型(指揮官の分身となって、自らも考える)、③独立型(指揮官の立場を反映しつつ、自らも独自の人格として考える)、④準指揮官(時に指揮官としての役割も果たす)などに分けている。

現実の参謀がこのようにすっきりと類型化できるわけではないが、服部をあえて分類するのであれば、③であろうか。服部は決して上司を無視して独断するようなことはないが、かといって完全に指揮官と思考が一致するわけではない。

■うまくいったときのやり方を変えられない

服部本人は表面それほどトゲトゲしくは見えず、どちらかといえば社交的で人に好かれるタイプだったようだ。それでも、彼は骨の髄から積極論者だった。服部、辻政信両者を知る高山信武は2人を評して「先制主導の権化」と呼ぶ。

高山いわく、両者は米英の準備が整っていない段階での「機先を制して南進への発動を強調」し、戦争初期はそれで大きな成功を収めた。その発想はガダルカナルの戦い以降も変わらず、守勢になって機会を求めては先制主導を取ろうとし、「時として無謀と思われる程」先手をとることにこだわった。〈高山信武『服部卓四郎と辻政信』による〉

そして、戦争後期においてはほとんどが失敗した。順調な時は何をやっても成功するが、逆境に晒されても考え方を改めず、順調な時の思考や行動を変えることができなかった。

先の林三郎の指摘通り、積極論は人気を集めやすい。そういった意味で、服部は常に多数派に属し、その人柄からリーダーとはいかずとも、2番手3番手の位置で動いた。実務集団である中堅の参謀たちが団結すれば、よほど信念と能力のある上司でなければこれを退けるのは難しいだろう。そのように上司を動かしても、責任は降りかかってこないのだ。

このような人間が敗北してなおしっかりとした追及がなされず、ましてや新生国防軍(のちに警察予備隊として組織化された)の幕僚長になろうというのは、批判されて当然だろう。自身の責任の重さを自覚していなかったというほかない。

■責任をしっかりと取らされるべきだった

何も、服部ひとりのせいで戦争が始まったわけではないし、その対象を陸軍や日本という集団に拡大してもそれは同じだろう。どこか1つの組織、国家のみに責任があるとするのはいささか視野狭窄(きょうさく)ではないだろうか。

しかし同時に、全ての個人、集団に均等に戦争責任あり(なし)とするのもおかしい。たしかに、陸軍という組織、その中の参謀本部作戦課という組織にさまざまな欠陥があった。だからといって、誰がやっても同じ、とはならない。服部が単に書記官型の参謀で、指揮官や上司の案を伝達する役目であれば「誰がやっても同じ」という理屈も多少は頷ける。

だが、彼は自分の意志を持っており、その主張を通そうと働きかけることもしばしばだった。ノモンハン、大東亜戦争の開戦、ガダルカナル……。服部と、その同調者によって主張された意見が通り、正式な参謀本部の命令となったのである。決して小さな責任では済まされないだろう。

服部の部下だった高山信武ですら陸軍の敗戦の責任について、ある雑誌で「主として作戦課が負うべきであろう」と述べている。であれば、作戦課長として長期間にわたって戦争を指導した服部の責任は、より重いといえる。

■国民が窮乏する中、アイスクリームを頬張る

また、敗戦後の服部についても厳しい見方は多い。当然だろう。服部や、情報部の部長だった有末精三を指して「売国奴以外の何者でもなかった」と厳しく批判する研究者もいる。当然ながら、服部らはGHQの仕事を請け負う中でそれなりの給与を貰い、窮乏した他の国民に比べれば、それなりに恵まれていたといえよう。

服部と同時期に歴史課に勤めていた谷内守男が戦後語ったところによると、朝は「食堂でトーストにバターとマーマレードを塗って食べることができましたし、昼食も、アメリカ人が食べた後、12時半から自由に食事ができ、アイスクリームも食べることができました。さらに日本人が口にすることができないウイスキーを飲める機会もしばしばあり、米軍兵士に支給される現物給与と同じものが月1回もらえました。その箱にはチョコレート、ジャム、ビスケットなど日本では手に入らないものが入っています」という贅沢なものだった。〈阿羅健一『秘録・日本国防軍クーデター計画』による〉

戦後の食糧が不足している時期の国民からすれば、贅沢きわまりない栄養源だろう。飽食の時代と言われる現代ともさほど遜色がなさそうだ。平時であればなんの問題もないが、服部らの責任を考えると、憤りを覚える人がいて当然である。

■作戦課というエリート集団の独善がもたらしたもの

堀栄三という陸軍少佐がいた。堀は大東亜戦争中、主に参謀本部情報部の参謀や第14方面軍(山下奉文大将)の情報主任参謀をつとめた。この時の活躍がもとで「マッカーサー参謀」(判断が的確だったことから)とあだ名されたという。

堀は参謀本部情報部で英米課長杉田一次の薫陶を受けていた。堀は、参謀本部(大本営)の作戦課偏重と独善を、自著『大本営参謀の情報戦記』で次のように書き残している。

「そう告白したら、大本営の作戦と情報の本当の関係を知らない一般の人々は、さぞかしびっくりするであろうが、残念ながら事実である。作戦課の作戦室に出入りを許される者は、大本営参謀の中でも一握りに限られていた」

ひとえに参謀本部や大本営参謀といっても、その中にずいぶんと優先順位がつけられていたようだ。服部のいる作戦課は最も優位とでもいうべきで、他の部署とは隔絶していた。

■陸軍という組織にあった欠陥

会社に置き換えてもいいが、ある程度の規模の組織であれば、中核となる部署はあるだろう。現在の会社組織に当てはめれば、企業戦略の策定や管理などを担う部署というところだろうか。

しかし、中核部署だけが独走し、他部署との連携を考慮しないとなれば、結局会社そのものが大きな不利益を被る。これが軍隊の場合、不利益を被るのは国家そのものとなってしまう。

堀によれば、作戦課は情報部の判断を「歯牙にもかけていなかった」という。プロの軍人が情報の重要度に気づかなかったというのは不思議というほかないが、いかんせんエリート意識が強く、順調に出世を続けるとそこまで独善的になってしまうということだろうか。

特に服部や辻はノモンハンでの失敗にも関わらず、まともな処分を受けぬまま栄転してしまったことから、自らの間違いを反省する機会もなかったといえる。

陸軍という組織が個人を増長させ、その個人が組織を誤った方向へ向かせるという、悪循環が続いたのである。組織の欠陥であったとともに、個人がその組織の欠陥をさらに大きくしてしまったといえよう。

----------

歴史研究家

1986年、長野県生まれ。日本大学文理学部史学科卒業。デビュー作『多田駿伝 「日中和平」を模索し続けた陸軍大将の無念』(小学館)で、第26回山本七平賞奨励賞を受賞。著書に『渡辺錠太郎伝 二・二六事件で暗殺された「学者将軍」の非戦思想』(小学館)、『一九四四年の東條英機』『永田鉄山と昭和陸軍』『最後の参謀総長 梅津美治郎』(以上、祥伝社新書)がある。

----------

(歴史研究家 岩井 秀一郎)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「なぜ原爆は広島に?」疑問を解くカギは陸軍の「船」にあった 陸軍船舶司令官の視点で見るアジア・太平洋戦争

RKB毎日放送 / 2024年7月24日 11時9分

-

中国による侵攻を想定、台湾で大規模軍事演習始まる 「脅威増大」で実戦化へ変革

産経ニュース / 2024年7月22日 14時44分

-

イスラエル軍の指揮統制の問題が浮き彫りに...最も明確に表れた3つの事例

ニューズウィーク日本版 / 2024年7月9日 15時0分

-

[社説][沖縄戦80年]サイパン陥落の衝撃 絶望的な戦争なぜ継続

沖縄タイムス+プラス / 2024年7月7日 4時0分

-

韓国軍で指揮権に対する「下剋上」、国防省が捜査…任務は「北朝鮮情報」

KOREA WAVE / 2024年7月6日 13時0分

ランキング

-

1“スマホの失敗”が痛かったバルミューダ。「トースター」に代わるヒット作が“生まれにくい”理由

日刊SPA! / 2024年7月27日 8時53分

-

2岸田首相「日本に感動と勇気」=柔道角田選手に祝意〔五輪〕

時事通信 / 2024年7月28日 21時55分

-

3【熊本市電】「脱線の原因は」記者会見の直後に新たなトラブルで立ち往生

KKT熊本県民テレビ / 2024年7月28日 20時37分

-

4石川県の馳知事「所得の低い方が1次避難所で滞留、いかに支えていくかも使命」

読売新聞 / 2024年7月29日 6時46分

-

5【続報】容疑者は逃走中 静岡・菊川市で3人死亡の殺人事件 親族とみられる20代男の犯行か 警察が行方を追う

Daiichi-TV(静岡第一テレビ) / 2024年7月28日 20時24分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください