だから「控えめの食事」を続けても体重は減らない…人間が太る原因は「高カロリー」ではなかった

プレジデントオンライン / 2022年9月9日 15時15分

※本稿は、浅野拓『健康寿命を延ばす「選択」』(KADOKAWA)の一部を再編集したものです。

■食後に血糖値が上がるメカニズム

どうやって食後高血糖を抑えるのかという話に入っていく前に、そもそもなぜ血糖値は上がるのか、簡単に説明しておきます。「なぜ」をちゃんと把握しておくことも、自分にとってベターな選択をするためには大切なことです。

食後に血糖値が上がるのは、簡単にいえば、「糖質」が体内に入ってくるからです。

この糖質という言葉について改めて説明しておきます。

糖質とは、炭水化物のうち、体内に吸収されてエネルギー源になるもの。ちなみに、体内に吸収されず、エネルギー源にならない炭水化物が食物繊維です。つまり、糖質は、食物繊維以外の炭水化物ということ。ですから、炭水化物と糖質はほぼイコールと考えていただいてOKです。具体的には、ごはん、パン、めん類、いも類といった主食系や、甘いものに多く含まれています。

糖質の入った食事を摂ると、胃、小腸と通り抜けるなかでブドウ糖(単糖)にまで分解されて、小腸から吸収され血管に入っていきます。そして血液の流れに乗って全身に運ばれながら、全身の細胞にスッと入っていく。このときにすんなりと細胞に入れば、血糖値はそこまで上がりません。

■すい臓が分泌するインスリンへの反応が鈍いと…

一方、問題なのが、血管に入った糖がすんなりと細胞に取り込まれない場合です。血中にブドウ糖が増えると、すい臓からインスリンというホルモンが分泌され、細胞に働きかけます。すると、「あ、インスリンが来た!」と、細胞がそのシグナルをキャッチし、血中のブドウ糖を取り込むように本来はなっています。ところが、その反応が鈍い人がいて、それを「インスリン抵抗性」と言います。

つまり、インスリン抵抗性とは、「血中の糖を細胞内に取り込んで!」というシグナルであるインスリンは出ているのに、インスリンに対する感受性が低下して、血中の糖(血糖)を細胞に取り込む作業が滞ってしまう状態のこと。糖尿病の初期や、その手前である境界型糖尿病(糖尿病予備軍)の耐糖能異常の原因には、このインスリン抵抗性があります。

インスリン抵抗性が高まったりインスリンの分泌が低下したりして、血中の糖がなかなか細胞に取り込まれないと、すい臓は「もっともっと糖を取り込むように!」と頑張ってたくさんのインスリンを分泌します。そうすると、次第にすい臓が疲れていって、インスリンの分泌も悪くなってしまう。そうして、糖尿病の末期にはインスリンがほとんど出なくなるので、インスリン注射が必要になっていくのです。

■糖質の多い食事は血糖値を上げる

ですから、「なぜ血糖値が上がるのか」といえば、糖質の多い食事を摂っているから。そして、インスリン抵抗性が高まって、血糖値をスムーズに正常値まで戻すシステムがうまく働いていないからです。

では、インスリン抵抗性はなぜ起こるのかというと、いろいろな原因が絡み合っています。体質的にインスリン抵抗性が起きやすい人もいますし、肥満や運動不足、高脂肪食、ストレスも原因になります。

ストレスを少しも感じていない人なんていないでしょうし、若い頃よりも体重が増えた人、肉食中心でつい脂肪の多い食事になりがちな人も多いでしょう。また、「運動は十分にやっています」と自信をもって言える人は、どれだけいるでしょうか。

インスリン抵抗性というのはすごく身近な問題で、食後に血糖値の急上昇を起こす人にはこのインスリン抵抗性があることがほとんどです。

■糖質を摂取し続けると血糖値は上がらなくても太る

インスリン抵抗性にしても、耐糖能(血中に糖が増えたときに正常に戻す力)にしても遺伝的な体質にも依るので、炭水化物をたくさん食べても血糖値は大して上がらない、HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー/2~3か月の血糖値の平均を表す指標)も低いまま、という人もいます。

たくさんの患者さんと接していると、「ごはんは必ずおかわりしてしまいます」「ラーメンが好きで、よく食べています」なんて話しつつ、HbA1cは5.3%程度(正常範囲)という、非常に糖負荷に強い方もいらっしゃいます。そうした患者さんの話を聞いていると、血糖値が上がりやすい体質をもつ自分としては、正直羨ましいなと思います。

そういう人は、血糖値という観点のみで見れば、そこまでタイトに食事を制限したり、甘いものをがまんしたりする必要はありません。

でも、「たくさん糖質を摂って、インスリンをたくさん出して、血中の糖をどんどん細胞内に取り込んでいく」ことを繰り返していれば、たとえ血糖値は上がらなくても、太っていきます。なぜなら、エネルギーとして使われない余分な糖は、最終的には中性脂肪につくりかえられるからです。

■太る原因は高カロリーではなく糖質(炭水化物)

これまで、太る原因は、食事で摂ったカロリー(エネルギー)よりも消費するカロリーが少ないことだと考えられていました。カロリーはたくさん摂っているのに運動はしない状態が続くと、余ったエネルギーが脂肪として貯蓄されるという「エネルギーバランスモデル」という考え方が主流でした。

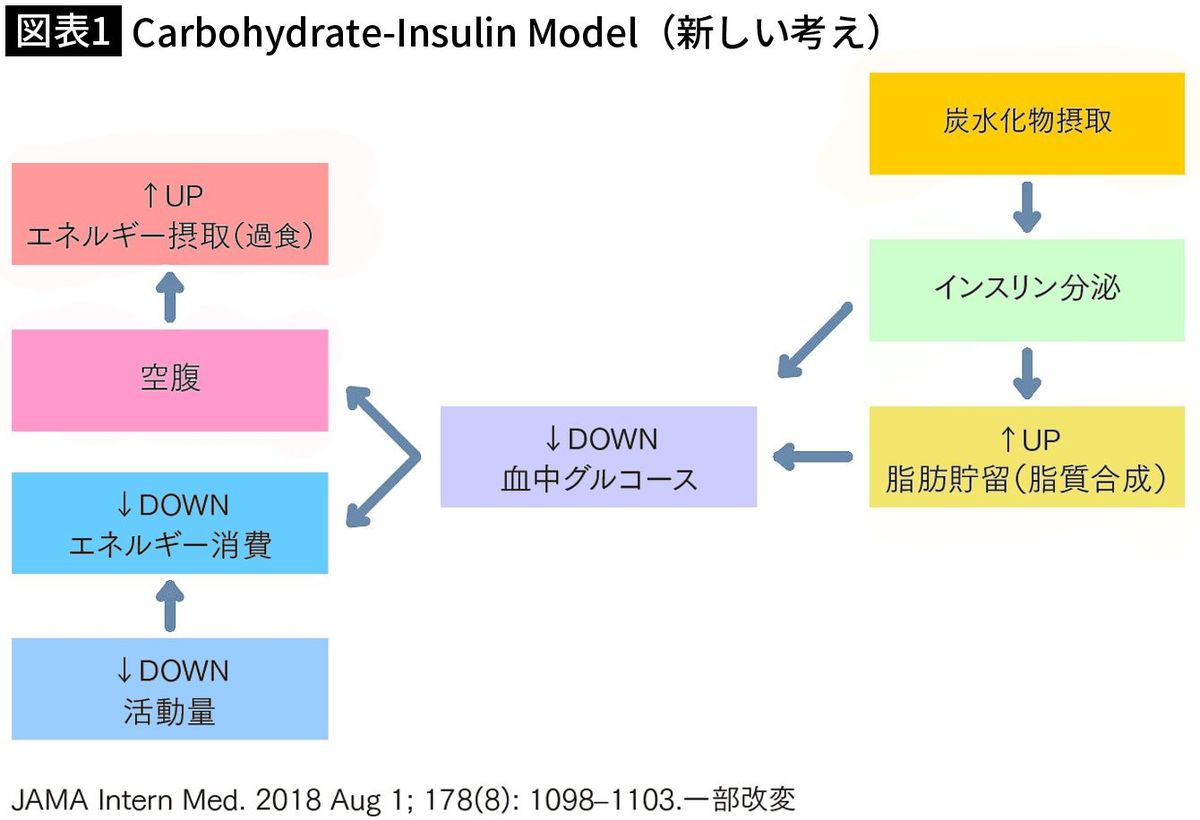

ところが、近年では、肥満はカロリー過多が原因ではなく、炭水化物とインスリンによってもたらされるという「炭水化物―インスリンモデル(the Carbohydrate-Insulin Model:CIM)」が注目されています。

インスリンが分泌されると、血中の糖が細胞に取り込まれるわけですが、エネルギーとして使われない糖は、中性脂肪につくりかえられて脂肪細胞に取り込まれていきます。つまり、食事で摂りすぎた過剰な糖質は脂肪に置き換わり、蓄えられるということ。

その結果、肥満につながります。さらに、炭水化物―インスリンモデルでは、炭水化物の摂りすぎは空腹を招き、過食をつくると考えます。過食を肥満の原因ではなく、結果として捉えるわけです。

どういうことか説明すると、炭水化物をたくさん食べるとインスリンがたくさん出て、余分なエネルギーは中性脂肪となり脂肪細胞に取り込まれ肥満を引き起こします。そして一度高くなった血糖は大量に分泌されたインスリンにより食後しばらくすると(食後2.5~5時間ほど)、必要以上に下がるのです。炭水化物を過剰に摂れば摂るほど、その後の血糖値の下がり幅が大きくなって、その下がり幅が大きいほど空腹を感じます(*1)。そのため、過食に走ってしまうと同時に、活動量も低下してエネルギー消費も減る。その結果、さらなる肥満を生んでしまうのです。

(*1)Nature Metabolism . 2021 Apr;3(4):523-529.

■体重減少には低脂肪食よりも低炭水化物食が有効

炭水化物―インスリンモデルでは、インスリンの分泌を抑えるために炭水化物をとりすぎないことが肥満の防止になり、同時に空腹の時間を減らすことにもなると考えます。一方で、たんぱく質や脂質はインスリンの分泌には無関係なので、糖質を制限する代わりに十分なたんぱく質と脂質を摂ることができます。

この炭水化物―インスリンモデルは、まだ仮説の段階で、この仮説に否定的な専門家も一部います。でも、私自身は従来のエネルギーバランスモデルよりも、非常に合理的な納得のいく考えだと感じています。実際、マウスの研究では、カロリーを一定に制限しても、炭水化物の摂取量を増やせば増やすほど、脂肪がついて太ることがわかっています。

では、人を対象にした研究ではどうかというと、やっぱり同じような結果が出ているのです。53件の研究結果を取りまとめ、約6万8000人を対象に分析したある研究(メタアナリシスです)では、低脂肪食よりも低炭水化物食のほうが有意に大きな体重減少をもたらしたこと、低脂肪食は通常の食事に比べると大きな体重減少をもたらしたことを明らかにしています。つまり、体重減少効果は、①低炭水化物、②低脂肪食、③普通の食事の順番だったのです(*2)。

肥満は、見た目の問題だけではなく、健康寿命を短くします。そう考えると、食後高血糖を起こしにくい体質の人でも、やっぱりインスリンを出しすぎる生活は避けたほうが良く、炭水化物(糖質)との付き合い方を選ぶ必要があります。

(*2)Lancet Diabetes Endocrinol. 2015 Dec;3(12):968-79.

----------

聖路加国際病院・心血管センター 循環器内科医

1979年生まれ。2006年3月浜松医科大学医学部卒業後、聖路加国際病院の初期臨床研修を開始。心血管センターにて主に冠動脈疾患や弁膜症の診療に従事し、これまで術者として500人以上のカテーテル治療に当たる。急性心筋梗塞など緊急疾患の救命を目的とする診療を行う一方で、チーム医療、個々人のリスクに見合った治療選択、実践的な生活習慣を患者に提案することを重視している。2020年アムステルダム大学(University of Amsterdam)にて博士号取得。日本内科学会専門医、日本循環器学会循環器専門医、日本循環器学会関東甲信越支部予防委員会委員。

----------

(聖路加国際病院・心血管センター 循環器内科医 浅野 拓)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

臓器に悪さする「異所性脂肪」は毒性で生活習慣病を引き寄せる

NEWSポストセブン / 2024年6月19日 16時15分

-

なぜ中年を過ぎると「食後のうたた寝」をする人が多いのか…認知症リスクを上げる「高血糖」の危険サイン

プレジデントオンライン / 2024年6月12日 10時15分

-

“隠れ糖尿病”の異名も 「血糖値スパイク」放置でどんなリスク? 原因&症状を専門医に聞く

オトナンサー / 2024年6月1日 8時10分

-

医師自身もやせた方法を解説! かける・かさ増す・置き換える「ダイエット」の実践方法

OTONA SALONE / 2024年5月30日 17時1分

-

スプーン1杯をかけるだけ。体重も内臓脂肪も落ちる「簡単ダイエット」のやり方と効果とは⁉【医師が解説】

OTONA SALONE / 2024年5月30日 17時0分

ランキング

-

1チョコやサプリで話題の「GABA」。ストレス軽減効果は本当にあるのか

オールアバウト / 2024年6月25日 20時45分

-

2安易な投稿を後悔しています… SNSで交際発表したカップルの「悲惨な末路」4つ

ananweb / 2024年6月25日 20時45分

-

3「3大疾病」と「7大疾病」の対象になるのはどんな病気?50代が検討するときのポイント

オールアバウト / 2024年6月25日 19時30分

-

4【お風呂掃除】カビが生えにくくなる入浴後の習慣とは? - リンナイが解説

マイナビニュース / 2024年6月24日 12時27分

-

5世帯年収1,500万円「パワーファミリー」とは? 「パワーカップル」との違いは

マイナビニュース / 2024年6月25日 12時30分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください