なぜ徳川家康は関ヶ原の戦いで圧勝できたのか…「会議の空気を読む」が最重要のスキルと言えるワケ

プレジデントオンライン / 2022年9月14日 12時15分

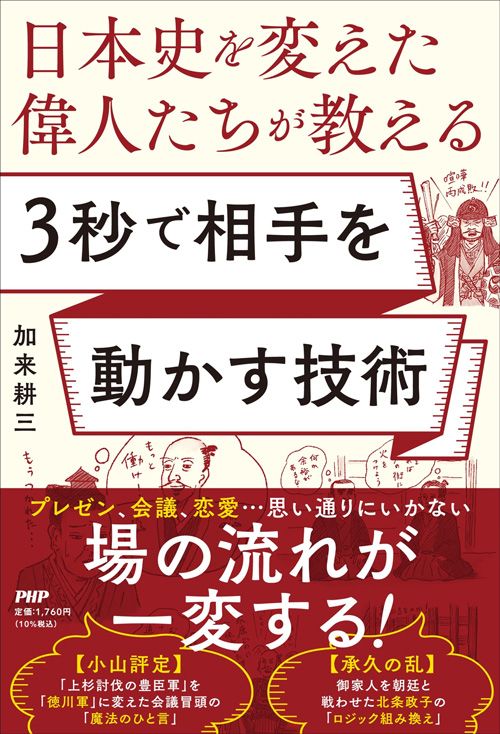

※本稿は、加来耕三『日本史を変えた偉人たちが教える 3秒で相手を動かす技術』(PHP研究所)の一部を再編集したものです。

■秀吉亡き後、ライバルを順番に蹴落としていった家康

小山評定とは、下野の小山(現・栃木県小山市)で開かれた会議のことです。

秀吉亡き後、家康は自己の地位を盤石なものにするために、ライバルたち――特に、自分と同じ五大老に任じられた人々を、蹴落としにかかります。

まず、前田利家の子で、利家が亡くなった後は五大老の一人に列せられていた利長に対して、謀叛の疑いがあるとして、前田家征伐の計画を立てます。利長は悩んだ末に、母親の芳春院(まつ)を家康に人質として差し出しました(これが参勤交代の発端となります)。

こうして前田家は、家康に屈したのでした。

次に家康がターゲットに定めたのが、やはり五大老の一人である会津(現・福島県会津地方)の上杉景勝でした。家康は、景勝にも謀叛の疑いがあるとして上洛を命じます。しかし、景勝はこれを拒否したため、家康は会津征伐を決意しました。

この会津征伐は、大義名分としては「豊臣家に対する叛逆者である景勝を成敗する」ということでしたから、家康の家臣だけではなく、家康は大老筆頭として豊臣恩顧の大名も数多く従えることができました。

総勢で6万9000もの大軍勢になった、といいます。

■石田三成の挙兵は想定内でも、兵力10万は想定外だった

ところが家康は、会津に向かう途中の小山において、反家康派の急先鋒である石田三成が挙兵し、家康の家臣・鳥居元忠が守る伏見城(現・京都府京都市伏見区)が攻撃された、という急報に接します。

自分が上方に不在となれば、その隙を狙って三成が挙兵するであろうことは、家康も十分に予想していました。むしろ会津討伐は三成に挙兵させ、これを討つために、あえておこなったものでした。

家康は、三成が挙兵したとしても、せいぜい兵数は1万5000、多くとも2万は超えないと見積もっていました。ですから、会津征伐軍の兵力を二分して、一軍はそのまま上杉征伐へ、もう一軍は西上させて三成勢を撃滅させればいい、と考えていたのです。

ところが、伏見城を守る鳥居元忠からの手紙を読んだとき、家康の顔色が変わります。

すでに西軍の兵力は、10万近くに達しているというではありませんか。また、西軍の総大将は五大老の一人・毛利輝元がつとめ、大坂城に入城したとのこと。これに対峙(たいじ)するためには、征伐軍のうちの、かなりの兵数を三成との対決に差し向ける必要があります。

しかし……。

■大義名分が変わる戦いに、大名たちをどう参戦させるか

会津征伐軍の主力は、豊臣恩顧の大名たちです。会津征伐は、「豊臣家を守るために景勝を討つ」という豊臣政権としての戦いでした。だからこそ、豊臣恩顧の大名たちも家康に付き従って来たのです。

けれども家康が、三成と戦うとなれば、意味合いがまったく違ってきます。

言ってみれば、私戦です。豊臣恩顧の大名たちが、家康に与しなくてはならない大義名分はありません。

しかも彼らは、妻子を大坂に残しています。もし家康につけば、妻子の生命が危険にさらされることになります。

そして、何と言っても、もし淀殿(豊臣秀吉の側室)とその子・秀頼が三成の味方をしていた場合、三成と戦うことは豊臣家に弓を引くことになり、それは豊臣恩顧の大名たちにとっては到底できないことでした。

「これは難しい局面になった。彼らを味方につけるためには、一度、皆を集めて評定を開く必要があるだろうが、さて、どう段取りを踏めばうまくいくか……」

家康は、そう思案したことでしょう。

■自分の中に答えがあっても、まずは家臣団で話し合いをさせる

家康は、小山評定の前日、まず自分の家臣団だけで軍議をおこないました。

ある時期から家康は、家臣の前で自分の意見を積極的に言わなくなりました。決断すべきことがあるときには、まず家臣たちに話し合いをさせ、その内容に耳を傾けながら情報を収集し、状況を分析し、自分の考えを練り上げ、己れの意に添う意見が家臣の中から出てきたときに、それに賛成するというスタイルを取りました。

これは、多様な視点から物事を吟味し、最適な解答を選択できるという利点がありますが、より大きいのは、

「衆議を尽くした」

という、空気感を形成できることです。

自分の意見を採用された家臣は大きな喜びを覚えますし、そうでない家臣も、

「私が申し上げたいことは、評定の中ですべてはっきりと申し上げることができた」

と、満足感を抱くことができます。そのぶん、たとえ自分の意見が選ばれなかったとしても、決まったことに対して納得して臨めます。

そのため家康は、己れの中で答えが最初から出ているときも、あえてそれを口にせず、家臣たちに話し合いをさせました。

さて、この日の軍議で真っ先に発言したのは、家康の参謀である本多正信でした。

「この陣中にいる大名たちは、大半が豊臣家の家臣です。彼らの多くは大坂に妻子を残しており、今やその妻子は三成の手の中にあります。したがって、いつ寝返ってもおかしくありません」

さらに正信は、会津征伐軍はこの地で解散し、諸侯を各々の領地に返したうえで、しかるのちに去就(進退)を明らかにさせればいい。三成勢には、徳川家が一手でこれを迎え撃つ覚悟で、臨むことが大切だ、という意見を述べました。

「信頼できる味方だけで守りを固めて、三成勢と戦おう」

というわけです。いかにも三河武士らしい、堅実な考え方でした。

■「三成を討つしかない」という発言を忍耐強く待つ

しかし、堅実さは強みであるとともに、時の勢いに乗って一気呵成(かせい)に仕掛けることができなくなるために、弱みにもなってしまいます。

このとき家康の心の内はと言えば、

「三成たちを、攻めるしかないだろう」

と思っていました。

攻めなければ、こちらが攻められることになります。守りに徹している人間に、天下を取ることはできません。だから今は攻めるべきときだ、と家康は心底で考えていました。

しかし、そのことは家臣たちの前では口にしません。ほかの家臣が、それを言い出すのを忍耐強く待ちます。

すると正信の意見に、“徳川四天王”の一・井伊直政が異を唱えました。

「物事には、勢いというものがございます。今、この勢いに乗って怒濤(どとう)のごとく西上すれば、我らはけっして三成に敗れはしません。殿、決断のときですぞ」

直政の言葉に、家康は頷きました。徳川家臣団としての方針が、決まった瞬間でした。

■“第一声”が場の空気をコントロールする

こうして内側(徳川家臣団)の意思は固まりました。次なる問題は、外側(豊臣恩顧の大名たち)をどう一つにまとめるかです。

家康は、評定の場で開口一番、諸将に去就を問うつもりでいました。

「私は三成と戦うことを決めたが、おのおの方にはそれぞれの事情があろう。この家康につくか、それとも三成につくかは、おのおので決めればよい。三成方につきたいというお方は、直ちに国許に戻って戦支度をしてくだされ。邪魔立てはいたしません」

と。こんなときには、家康の言葉に対して、最初に誰が何を発言するかによって、場の空気が大きく変わってしまいます。

もし、誰かが、

「申し訳ありませんが、それがしは家康どのにはお味方できません。亡き秀吉さまに、楯突くような真似はできないからです」

などと言い出そうものなら、大名たちはたちまち不戦論に傾き、上杉征伐軍=東軍構想は瞬時に瓦解(がかい)したでしょう。

そうならないためには、あらかじ“根回し”をしておく必要があります。

評定、つまり会議における交渉では、場の空気をこちらが望ましい方向に形成していくために、事前の根回しが不可欠です。

では、誰に根回しをしてもらうか。家康の頭の中に浮かんだのは、黒田長政でした。

■どこをくすぐれば相手がのってくるか――黒田長政の知略

長政も豊臣恩顧の大名の一人であり、文治派の三成と対立する武断派に属しています。

ただし、秀吉の軍師として名を馳せた黒田官兵衛の息子であり、官兵衛とともに“二兵衛”と称された、竹中半兵衛の教導も受けています。武人として優れているだけなく、知略にも恵まれていました。しかも長政は前々から、

「何かのときには、私を家臣と思召してお使いください」

と、家康に売り込んでいました。根回し役としては、最適と言えます。

根回し役を引き受けた長政は、同じ武断派で、常日頃から親しい福島正則に目をつけます。正則はよく言えば猛将、悪く言えば単細胞で、三成のことがとにかく大嫌いという人物。長政としては、籠絡しやすい相手でした。

「三成の挙兵は、豊臣家の名を借りた己れの天下取りのためだぞ。三成に勝たせてなるものか。お互いに騙されまいぞ」

長政は、正則の「三成憎し」の思いを焚きつけるような言葉を、正則に向かってわざと吐きました。そのうえで長政は、

「――明日の評定で、おぬしが誰よりも先に『家康さまにお味方いたす』と大声で切り出せば、どちらにつくか迷っている連中の気持ちも、固まるだろう」

と持ちかけました。

一方の正則は、けっして思慮が深い人物ではありませんでしたが、もし今度の戦いで三成が勝利すれば、三成との相性が悪い自分に未来がないことはわかっていました。

評定の場で自分が一言大声を出すぐらいで、反三成勢が形成されるのであれば、それこそお茶の子さいさいです。言ってみれば正則は、小山評定における猿回しの猿になることを、自ら引き受けたことになります。

■「わしは家康どのにお味方いたす」その発言が空気を形成した

そして小山評定当日、家康と長政が仕組んだシナリオ通りに事は進みます。

評定が始まると、正則が真っ先に、

「わしは家康どのにお味方いたす。このたびの三成の挙兵、秀頼公とは関係なく、すべて三成自身が企てたもの。たとえ妻子を人質に取られようとも、わしは三成との一戦に臨む――」

と切り出したのです。

この正則の発言は、ほかの大名たちの心理にとてつもなく大きな作用をもたらしました。

大名たちは、

「三成と戦うことは、秀頼公に刃を向けることになりはしないだろうか」

ということを、何よりも恐れていました。

ところが、正則は豊臣恩顧の大名の中でも、秀吉の子飼い中の子飼いです(秀吉の母方の従兄弟になります)。その正則が「三成と戦う」と言っているのです。何を恐れる必要があるのでしょうか。

正則の発言に続いて、長政が、

「福島どのに同じく、この黒田長政も家康どのにお味方いたす」

と発言すると、ほかの諸将も異口同音に「同じく」、「異議なし」と発言。家康を中心とした反三成軍=東軍が一気に形成されたのでした。

■「自分の意志で言った」と思っているからこそ効果を発揮する

もちろん、本心では妻子のことを思い、すぐにでも大坂に戻りたかった大名もいたでしょうが、とてもそのような私情を言い出せる雰囲気ではなくなっていました。

小山評定という交渉における家康の勝因は、家康や彼の家臣が交渉の前面に出なかったことにあります。

黒田長政に根回し役を任せたからこそ、福島正則は長政の言葉に耳を傾け、評定の場で真っ先に発言することを承諾しました。

これがもし、家康の家臣が正則に、「明日の評定ではこういう発言をしてくださらぬか」と持ちかけたとしたら、さすがの正則も「家康め、裏で何か考えているな」と勘ぐったはずです。

しかし正則は、あくまでも自分の意思で、「家康どのにお味方いたす」と発言した気になっています。それだけに、場の空気も一気に変わりました。家康自身が直接、「わしについてくれ」と発言するよりも、はるかに大きな効果がありました。

会議における交渉では、第三者をいかにうまく使うかが重要なポイントになるわけです。

----------

歴史家、作家

1958年、大阪市生まれ。奈良大学文学部史学科卒業。『日本史に学ぶ リーダーが嫌になった時に読む本』(クロスメディア・パブリッシング)、『歴史の失敗学 25人の英雄に学ぶ教訓』(日経BP)など、著書多数。

----------

(歴史家、作家 加来 耕三)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

晩年の豊臣秀吉の狂気がよくわかる…一度は跡継ぎと認めた甥の秀次とその家族に対する酷すぎる仕打ち

プレジデントオンライン / 2024年7月14日 10時15分

-

石田三成が最高の布陣を敷いた関ヶ原で負けた納得の理由…「自分は正しい」が強すぎて人心掌握に失敗

プレジデントオンライン / 2024年7月3日 8時15分

-

NHK大河ドラマではすべては描かれなかった…忠臣・石川数正が秀吉のもとへ出奔した本当の理由【2023編集部セレクション】

プレジデントオンライン / 2024年7月2日 17時15分

-

「井伊の赤鬼」と恐れられた直政は実は名将ではなかった…関ヶ原の合戦後42歳で死んだ徳川四天王最年少の生涯【2023編集部セレクション】

プレジデントオンライン / 2024年7月2日 7時15分

-

人望ない「石田三成」それでも"親友に慕われた"訳 皮膚病を患う盟友の大谷吉継との温かな逸話

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 14時30分

ランキング

-

1死亡は駐在所勤務26歳 山形県警「職場のリーダー」

共同通信 / 2024年7月27日 23時16分

-

2東京など33都府県に熱中症警戒アラート 今日28日(日)対象

ウェザーニュース / 2024年7月28日 6時45分

-

3雄のアフリカマナティー死ぬ 国内1頭に、三重・鳥羽水族館

共同通信 / 2024年7月27日 17時54分

-

4口論となった40代元妻宅に窓から侵入「元夫が自宅に入って来た」通報され逃走…駐車中の車内で発見 酒酔いの54歳の男「間違いない」

北海道放送 / 2024年7月28日 8時57分

-

5宿泊施設から予約情報盗みフィッシングメール 「見分け困難」

毎日新聞 / 2024年7月28日 8時30分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください