「お金持ちの子供ほど人生は有利」にエビデンスはない…子供の才能を伸ばすために本当に必要なこと

プレジデントオンライン / 2022年10月1日 11時15分

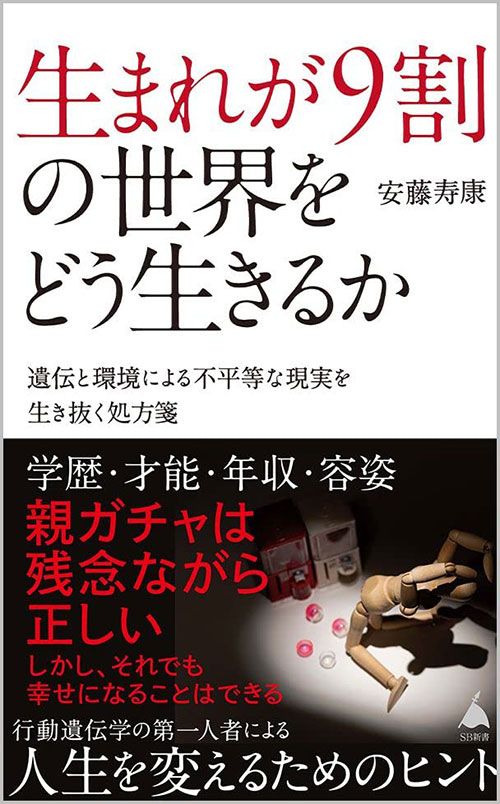

※本稿は、安藤寿康『生まれが9割の世界をどう生きるか 遺伝と環境による不平等な現実を生き抜く処方箋』(SB新書)の一部を再編集したものです。

■「お金持ちの子どもほど、人生は有利」は本当か

Q 子どもの時にはできるだけたくさん習いごとをさせた方がよいのでしょうか?

A たくさん習いごとをさせれば、それだけ素質を発見するチャンスが高まるというものではありません。

ヴァイオリンやピアノなどの楽器、英語や中国語といった外国語に、体操教室、プログラミング、科学教室に図工教室……。世の中には子どもたちを対象にした習いごとが無数にあり、「××を伸ばすには、小さい頃から!」、「これからの時代は、○○が必要!」という宣伝文句で親を煽ります。

「これからの時代は英語はやっぱり必要だろうし、ITスキルがあれば年収の高い仕事に就けると言うし、だけど芸術的な素養も人生を豊かにするのに必要な気がするし、それに体が丈夫でないとダメだから何かスポーツもやらせないと。ああ、お金がいくらあっても足りない!」そんな風に悩んでいる人は多いのではないかと思います。

子どものうちにいろんな経験を積ませれば、才能を発現するチャンスも増えるんじゃないだろうか。お金持ちの子どもほど、人生は有利なんじゃないだろうか。習いごとに関して親が大いに悩むのは、おそらくこのあたりでしょう。それでは、たくさん習いごとをさせればさせるほど、何らかの才能が発現するチャンスは増えるものなのでしょうか。

■「たくさん習い事をすれば才能が発現する」に根拠はない

「才能のある人の3条件」として、「特定の領域に対してフィットしていること」、「学習曲線が急上昇のカーブを描くこと」、「学習ができる十分な環境が与えられていること」が挙げられます。

確かに、子どもの能力が「特定の領域に対してフィットしている」という稀な幸運はありえますが、そのためにいくつもの習いごとをさせて適性を見るというのは分のよい方法だとは思えません。なぜならいわゆる才能を発揮している人が、子どもの頃にたくさんの習いごとをする中で、その才能の素質に出会ったというエビデンスはないからです。

むしろ遺伝的な能力は、どんな状況でも自らそれを育てる環境を選び取っていくようです。

動物行動学でノーベル賞を取ったニコラース・ティンバーゲンが言っていたと思いますが、動物行動学を志してしまう人は、たとえ大都会に生まれ育ったとしても、子どもの頃からコンクリートの谷間に生えている雑草にやってくる昆虫に自ずと関心を持ってしまうのだそうです。

いや、ノーベル賞を取るような天才的な才能の発見のことを言っているのではない。将棋の盤面を一目見て名人が唸るような一手をバンと打つとか、一度聞いただけの曲を正確に再現するとか、そういった天才のエピソードではなく、凡人のちょっとした才能をどう見つけるかの話をしているんだ。そのためには、下手な鉄砲も数打ちゃ当たるで、いろんなことを習わせないと見つからないんじゃないか。そう思われるかもしれませんね。

もちろん後で述べるように、習いごとには、学校教育と違い、オーセンティックなもの、世界に存在する本物の文化環境に至る道程の入り口に立たせてくれるものがしばしばあります。そういう意味で、大事な教育機会だとは思います。

■文化的に豊かな本物に触れることは大切

学校の音楽の授業ではプロの音楽家は育ちませんが、町のピアノ教室が世界的ピアニストになる最初のきっかけを作ってくれたり、近所の体操教室の指導者が実は元トップクラスの選手で、その世界へのあこがれを子どもに抱かせてくれたり、といったことはままあるものです。

習いごとの中身が芸能・芸術やスポーツ、語学など、私たちの文化の中に本物としてあり、指導者もプロアマ問わずその領域に対する造詣がある人ならば、オーセンティックな教育環境となりえると思われます。

ただ他方で、受験テクニック強化のために作られたようないろんなメソッド系の塾や教室での活動は、それ自体が平準化された教育プログラムに適応するためのもので、その文化的な由来がオーセンティックではないものも少なくありません。どうせやるなら、その先に文化的に豊かな本物に触れることのできる習いごとを選んであげたいものです。

■高い月謝を払わなくても才能を発現する機会は得られる

しかし覚えておいてほしいのは、基本的に人間、いや生物が遺伝的に持っている能力というものは、いきなりピアノだとか水泳だとか、そろばんだとか、そんな大きな単位で発現するものとは限らないということです。

はじめは鍵盤からいろんな音が鳴るのが面白いとか、プールの水が自分の体を支えてふわっと浮かせてくれる感じが気持ちよいとか、そんな些細なポジティヴ経験から始まり、時間をかけて徐々にピアノの能力、水泳の能力へと育っていくのです。そしてそのような経験をする機会は、高い月謝を払わなければ受けられない習いごとの教室でなくとも、幼稚園にあるピアノや海水浴でも得られます。

そして子ども時代の膨大な時間は、著しく貧困だったり虐待を受けたり、ヤングケアラーでいつも病んだ親の介護をしなければならないような家庭でなければ(そこが問題なのですが)、それらをある程度の豊かさで経験できる機会を与えてくれます。

さらに言えば、人はある程度の貧しさや逆境の中でなければ、本当に必要なことには気づかないということがあります。逆境にいる人も、すぐに手に入らなくとも、いつか手に入れようという夢だけは大切に持っておきましょう。それが人の脳が持つ予測器としての働きの表れかもしれないからです。

いきなり巨大なホームセンターに行っても、欲しいものはかえって見つけにくいもの。むしろコンビニもないような村に、たった一つしかない小さなよろずやの棚の中に、案外何か欲しいものが見つかりやすいのです。それに手ごたえがあったら、徐々にもっとよいものを探しに、街のホームセンターへ行けばいいでしょう。

■狩猟採集民はどのようにして素質を見いだしていたか

能力は些細で具体的な事柄に対して特異的に発現する、というより、生物は身の回りにある環境を自分の遺伝的素質に応じて切り取っていると言った方が近いのかもしれません。かつてホモ・サピエンスが狩猟採集民だった頃の自然環境をちょっと想像してみましょう。

サバンナや熱帯雨林など、ホモ・サピエンスを取り巻いていた自然は、真っ暗な夜空いっぱいに輝く天体、変化に富んだ地形や天候、そこに息づくたくさんの動植物などで、とても多様性に富んでいたはずです。動き回ることが好きな子どもは、その辺に落ちていた枝を拾って振り回したり、大好きな木の実を見つけてほおばったり、川で魚捕りをしたりしていたでしょう。

運動能力の高い子どもは高い木に登って蜂の巣捕りに挑んだり、好奇心旺盛な子どもは仲間の誰も行ったことのない森の奥まで探検しに行ったかもしれません。さらに、狩猟採集民の生活では、大人たちの仕事も可視化されていました。大人たちが残された足跡からどんな獣がいるのかを推測して狩りを指揮したり、蔓を採ってきてかごを編んだりする姿を、子どもも日常的に見ることができました。

そんな中では、将来大人になったら自分の持っている素質をどう生かせばよいのかが、具体的でわかりやすかったとも言えますね。

■興味があるからこそ、本当の意味で学ぶことができる

原始的な社会に比べると、現代社会の環境はずいぶんと抽象的なモノやコトで構成されています。例えば、都市にはさまざまな建築物やインフラ、制度が存在していますが、それがどんな意味を持っているのか、どう関わっていけばよいのかを、前提知識や教育なしに理解することは難しいでしょう。

親からしてみれば、撮影スタッフなしに毎日『はじめてのおつかい』を子どもにさせるようなもので、子どもにとっては相当にキツいことではありますね。現代において社会から評価される能力を発現するには、まずある程度抽象的な事柄を理解できる高度な知的能力が必要になってくるという矛盾があります。

そういう知識を本当の意味で学ぼうとすると、よほど興味があって自分から進んで学ばない限り、学校教育で提供される学習機会だけでは初等、中等教育段階で学ぶのは無理でしょうし、高等教育段階でも相当困難なことではないかと思います。

経済がどう回っているかとか、どうやって国の意思決定が行われているかとか、上下水道がどんな仕組みになっているかとか、「そんなことは20歳になる前に、全部理解した!」なんていう人はおそらくほとんどいないでしょう。ざっと本で読んで知識としては知ったつもりでいても、そうした知識が自身の持つ素質と相互作用し、能力として発現するかどうかとは別問題です。

■子供に知識を与えるだけでは才能を育てることはできない

何も私は、「人間が能力を発現するには、自然に帰らないとダメだ」と主張しているわけではありません(そうしたいという人を否定しているわけでもありませんが)。平準化され官僚化された教育制度の中で、高度に抽象化された知識を子どもに与えても、それに関連した能力が都合よく発現するわけではないということです。

大自然が与えるリアルな環境刺激に比べて、非常に抽象化された知識や決まり(科学法則や法律や慣習)で出来上がっている現代社会において、それらをうまく活用できる高度な能力が、教育を受けるだけでストレートに獲得できると期待するのは無理があります。

一方で現代社会でも、個人の遺伝的素質は身の回りの些細で具体的な事柄に対して発現します。するとそれに自分で気づき、それにこだわって自らの力で育て上げる頭が必要になります。柔らかいクッションと硬い壁面の違い、室内の色彩や意匠、人の話し声に、モノが立てる音。

さらには、テレビやスマホや街の広告モニターから流れてくる映像や音楽、注意書きや書籍に記載されている文字やイラスト、家事や筆記のための道具、家の外には公園や商店があり、自転車や自動車が行き来している……。私たちの身の回りには実に多様な環境が存在しており、それらは意識せずとも各人が持つ素質と相互作用を行い、無意識のうちに統計的な確率計算を行って、自分なりの世界に関する内的モデルを作っています。

■「裕福な家庭に生まれれば才能が発現する」は間違い

山奥のぽつんと一軒家で、完全に自給自足して外の世界と接触がなく、テレビもない、訪れる人もほとんどいないというような孤立環境でない限り、少なくとも日本にいれば、たいていの人はある程度多様性のある文化的な環境にいると考えてよいと思います。

特に最近は、スマホからYouTubeなどのコンテンツにも簡単にアクセスできます。しかし、と言いたくなるかもしれません。家が裕福であれば、もっといろいろな体験を子どもにさせられるから、才能が発現するチャンスが増えるのではないかと。これに対して行動遺伝学が言えるのは、SES(社会経済状況)の能力に対する影響は、一般的に思われているのとはちょっと違うということです。

確かに家庭のSESは、オールマイティに能力や健康に一定の効果を与えます。学力や知能に共有環境の影響がある大きな要因の一つは、家庭の豊かさであることは間違いありません。しかしすでに述べた通りそれは遺伝の50パーセントに対して30パーセント程度、芸術やスポーツ、数学などの才能についても、共有環境の影響率はまったくないか、あってもごくわずかです。

たくさん習いごとをさせるほど学業成績がよくなったり、何かの才能が発現する確率が高まったりという研究結果は出ていません。大金持ちの家と中流家庭とでは環境の多様性に大した差はなく、どういう能力を発現するかは遺伝的素質によるところが大きいのです。ただし極端な貧困や虐待のある家庭の場合は事情が異なります。だからこそ貧困と格差対策の政策が重要なのです。

■「ある程度以上の多様性を備えた環境」が重要

脳の発達においては、後部帯状回から頭頂にかけて存在する、おもに身体的な感覚を司るネットワークがまず発達し、その後、前頭前野を中心とした認知機能を司るネットワークが発達してきます。そして自己に関するネットワークがそれらの情報を統合しながら成長します。

こうした脳の発達過程から推測するに、子どもの能力というものは「自分が経験したたくさんの選択肢の記憶を意識的に比較して、その中からどれかを意図的に選ぶ」という形で発現するのではなさそうです。そうではなくて、「ある程度以上の多様性を備えた環境が存在していて、そこに一定時間以上自由にアクセスできるなら、何らかの能力が何らかの形で自然と発現する」ものなのではないでしょうか。

「ある程度以上の多様性を備えた環境」とか「一定時間以上」とか「何らかの形で」とか、あいまいな表現になってしまいますが、こうした条件は日本の「中の下」以上の家庭であれば、そして子どもの能力の発現に目を曇らせてしまうような偏りのある「教育方針」(何が何でも御三家に入れる、医者を継がせる、バレリーナにさせるなど)で子どもをしばりつけていなければ、おそらく満たしているだろうと私は考えています。

この仮説が正しいとすれば、どの習いごと、どの入口から入るかというのはそれほど大した問題ではないでしょう。

■親が習いごとに神経質になる必要はない

さらに文化というものは、入口は違っているように見えても、中ではけっこうつながっているものです。最初、能力は身体的な感覚から発現するにしても、そのうち社会的な関係性など、抽象的な領域に進んでいくことになります。

例えばサッカーボールを蹴ることだけに夢中だった子どもが、戦術的なプレイの面白さに目覚めることもあるでしょう。一流の選手になれなくとも、それがやがて用具の開発や、人にプレイの仕方を教えること、あるいは営業やマーケティングに自分の適性を見出すことだってあるかもしれません。一見かけ離れたところに落ち着いたように見えるかもしれませんが、かつてサッカーに夢中になった経験から得た知識がその中で必ず生かされているはずです。

習いごとに関しては親がそれほど神経質になる必要はなく、子どもがやりたいと言ったら通わせてあげる、通うところやお金がなければ、休日にちょっと時間を作って自分で相手をしてあげるくらいで、たいがいはよいと思います。

■遺伝的な素質とマッチすれば自然と才能は伸びていく

子ども自身があまり乗り気でないものを無理に習わせてもお金と時間の無駄です。子どもが興味を持って自分でやっていたこと、あるいは何となく始めた習いごとが遺伝的な素質とマッチしたのであれば、「もっとうまくなりたい」、「高度なテクニックや知識を学びたい」、「同じ興味を持っている人たちと仲間になりたい」という欲求がいずれ湧いてくるはずです。本格的にお金をかけるのは、そうした才能の片鱗が現れてからでも十分ではないでしょうか。

習いごとに貴賤はなく、そもそも子ども自身が興味を持たないと意味がありませんが、何らかの形で「本物」に触れる機会があることは、能力の発現にポジティヴな影響がありそうです。

■記憶力や自制心のトレーニングはあまり意味がない

習いごとは、しばしば本物の環境そのものではなく、平準化された教育プログラムに子どもを押し込めがちだと最初に述べました。しかし矛盾するように聞こえるかもしれませんが、その習いごとが本物につながっていることもあります。

伝統的な習いごとや裾野の広いスポーツ、文化活動は、習いごとのための単なるプログラムでなく、その先に本物の社会があります。サッカーであれば、プレイでお金を稼ぐプロ選手やコーチがいて、試合をプロモートする人たちがいて、関連する仕事をしている人たちがいて、草の根でサッカーを楽しんでいる人たちがいます。バレエやピアノにしても、プロ/アマの演奏者から、指導する人たち、コンサートや音楽配信を手がけている人たちもいます。

素質を最大限に活用して、その世界で生きている人たちがいる。子どもたちがその姿を見る、実際にその世界の一端に触れるということは、単なる教育用プログラム以上の意味があります。現代社会の仕事は狩猟採集民の仕事のようにわかりやすくありませんが、習いごとを通じて、人々がどんな役割を担っているのか、どう課題に対応しているのかをリアルに見ることができます。

逆に、記憶力や自制心のトレーニングプログラムのような習いごともありますが、こうしたものはだいたいが本物の社会につながっておらず、能力の発現という観点からしてもあまり意味がないように思います。

----------

慶應義塾大学文学部教授

1958年東京都生まれ。慶應義塾大学文学部卒業後、同大学大学院社会学研究科博士課程修了。教育学博士。専門は行動遺伝学、教育心理学。主に双生児法による研究により、遺伝と環境が認知能力やパーソナリティに及ぼす研究を行っている。著書に『遺伝子の不都合な真実』(ちくま新書)、『遺伝マインド』(有斐閣Insight)、『心はどのように遺伝するか』(ブルーバックス)、『生まれが9割の世界をどう生きるか 遺伝と環境による不平等な現実を生き抜く処方箋』(SB新書)などがある。

----------

(慶應義塾大学文学部教授 安藤 寿康)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

人間の知能は50歳以降も成長し続ける…定年後に「ヨボヨボになる人」と「ピンピン元気な人」の決定的な違い

プレジデントオンライン / 2025年1月26日 16時15分

-

だから東大を卒業してもバカな医者ばかり…精神科医・和田秀樹「本当に賢い人が共通してやっていること」

プレジデントオンライン / 2025年1月24日 15時15分

-

中国はサッカーの前にまず教育を日本から学ぶべき?著名評論家の投稿に中国ネット賛否

Record China / 2025年1月7日 23時0分

-

「子どもを無理矢理プログラミング教室に通わせる必要はない」…大学教授が解説"小中高での必修化"本当の価値

プレジデントオンライン / 2025年1月6日 16時15分

-

「記憶力は才能」と思っている人に欠けた視点 東大卒の記憶力日本チャンピオンが教える実態

東洋経済オンライン / 2025年1月5日 8時30分

ランキング

-

1お吸い物に使われる「麩」 栄養あるの? 管理栄養士に聞いたら、メリットだらけの食べ物だった

オトナンサー / 2025年2月2日 12時40分

-

2寝る前に飲むと太る!? ぜったい避けたいNGドリンク3つ

つやプラ / 2025年2月2日 12時1分

-

3夫の不倫で激ヤセ。一度は許したけど再構築中の夫の“デリカシーゼロ発言”に離婚を決意

女子SPA! / 2025年2月2日 15時45分

-

4「あなたの弟と一緒に来たことがあるの…」彼女と宿泊したホテルで発覚した“とんでもない事実”

日刊SPA! / 2025年2月2日 15時52分

-

5「とても寂しい気持ち」「今までよく耐えてた」矢場とん、米価格高騰でご飯おかわり無料サービス廃止へ

オールアバウト / 2025年2月2日 19時45分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください