自宅に救急車を呼ぶと、警察の事情聴取でヘトヘトに…「自宅での看取り」を成功させる3つの大原則

プレジデントオンライン / 2022年9月30日 17時15分

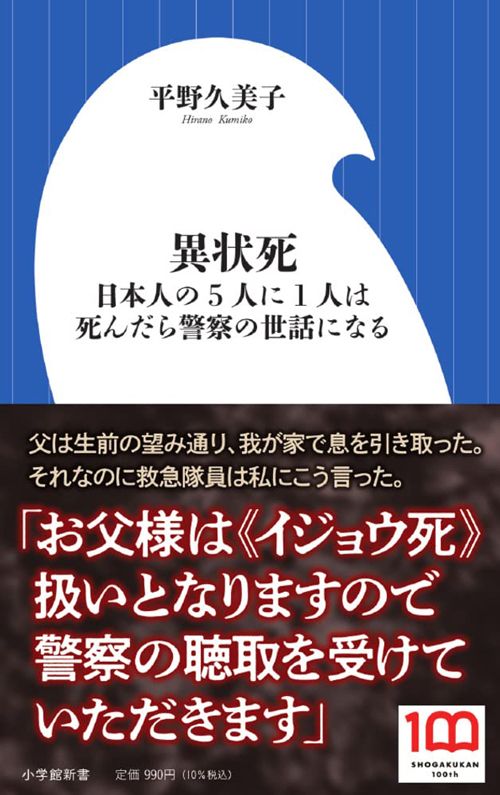

※本稿は、平野久美子『異状死』(小学館)の一部を再編集したものです。

■「異状死」扱いにしないために家族にできること

異状死扱いになると犯罪を疑う警察が介入し、遺族は事情聴取をされ、遺体は検視、検案を受ける。できることなら家族を異状死扱いにさせたくないし、自分もなりたくない。入院先の病院で死ねばそうならない可能性は高いが、かといって病院で死ぬのはもっと気が進まない。誰だって病気が終末期になれば家に戻って心安らかに旅立ちたいと願うだろう。それがごく普通の感覚だと私は思っている。

「確実に診断された内因性疾患で死亡したことが明らか」ならば、自宅で亡くなっても異状死にはならない。そのためには、少なくとも以下の3つを心がける必要がある。

その1 日頃から、体調管理と診察と往診を頼めるかかりつけ医を決めておく。最期は、委ねる気持ちが大切

その2 その医師に、最後の診取りと死亡診断書の作成を元気なうちから頼んでおく

その3 救急車をむやみに呼ばない

1番目に書いた「委ねる気持ち」。結局、どんな人でも寝たきりになれば最後の2週間くらいは自分で何もできなくなる。赤ん坊に戻るとはよくぞいったものだ。死は自分だけの問題とはいえないのである。信頼できる親族やかかりつけ医や友人など、自分以外の誰かに委ねる余裕を持って臨まなくてはならない。

異状死扱いになるかならないかの分岐点は、第一報を「どこに入れるか」によってほぼ決まる。そのために大切なのは、往診をいとわずいつでも応じてくれるかかりつけ医に日頃から定期健診をお願いし、家族を見守ってもらうことである。

■「救急車を呼ばない」のハードルは高い

意外とハードルが高いのは3番目かもしれない。「言うは易し、行うは難し」の典型例で、目の前で家族に苦しさで七転八倒などされたら、慌てて救急車を呼んでしまいがちだ。

実は母が亡くなる2カ月ほど前、心臓の動悸(どうき)が急に速くなって息苦しさを強く訴えたことがあった。明らかに異変だった。かかりつけ医から「急変が起きたら救急車を呼ばずに、私の携帯電話に連絡をしてください」といつも言われていたのに、私はパニックになって救急車の出動要請をしてしまった。搬送された病院から母は生還したからよかったものの、そのまま亡くなっていたら警察が病院にやってきただろう。

「救急車を呼ぶな、かかりつけ医につなげ」と、日頃から耳にたこができるくらい家族に頼んでおくと同時に、玄関の脇や目立つところに「お薬手帳」をぶら下げておいて救急隊員にすぐ渡せるようにしておく。薬の服用履歴があれば、搬送先の病院でも死因判断の参考になるはずだ。

■施設で亡くなると救急搬送になってしまう

ただ、自宅での最期をまっとうしようとすれば在宅支援医療と家族の理解が必要になるから、亡くなる時のことも事前に打ち合わせをして、どんなふうに“人生を卒業したいか”日頃から意思をしっかりと伝え合うことは大切だ。

日本法医学会の理事長で福岡大学法医学教室の久保教授は、「かかりつけ医と救急隊員、搬送先病院の連携を強化すれば、異状死は少し減らせるかもしれない」とし、以下の2点を今後の制度づくりとして提案する。

①自宅へ駆けつけた救急隊も、死亡の場合は警察に通報するのではなく、まず「かかりつけ医」に通報する。

②搬送先の病院も、死因がわからないからとすぐに警察に連絡をするのではなく、「かかりつけ医」に連絡をとる。

では、これで万全かというとそうでもない。ショートステイやデイサービスの施設で家族が異変を起こした場合は救急搬送され、異状死扱いになってしまう。ミドリさんの母親も私の母の場合も、たまたまショートステイ先の施設で異変が起きてしまった。

■「医療法人運営の施設なら大丈夫」は間違い

「施設内での看取りは増えていますが、ショートステイの施設で急変が起きた場合は119番を呼ぶしかない。異状死扱いは免れません」

こう話すのは千葉県柏市の「手賀の杜クリニック」院長で、千葉県医師会警察関係医療担当理事を務める志賀元医師である。

同じ敷地やすぐ近くにある医療法人が運営しているような介護施設なら、医療法人との連携をセールスポイントにしているので、入所者が急変しても病院の医師が駆けつけると思いがちだが、当直医以外の人員を確保していない限りそれは望めない。

「だから我々のような開業医が嘱託医として入ったほうが、施設内の診取りは成立しやすいのです」(志賀元医師)

医師の配置の問題だけではない、施設の入所者に急変が起きればそれがほんとうに避けられなかった事故だったのか、管理などに手抜かりがなかったのか警察が捜査することになるため、警察への届け出をしなくてはならない。

■「かかりつけ医」は誰でもいいわけではない

息子の義父が享年79で自宅で亡くなった時は、かかりつけ医に死亡診断をしてもらえなかった。通院先が都内の大型総合病院だったため、主治医は往診ができなかったからだ。同じかかりつけ医でも町医者と総合病院の外来の主治医では、この点の対応が違ってくる。

私が小さい頃お世話になっていた近所の医院は、診察室の奥が自宅の空間になっていたため、お昼が近づくと料理の匂いが待合室まで漂ってきたり、子供たちの声が2階から聞こえてくるなど、いかにも町医者の雰囲気が満ちあふれていた。患者と医師とはご近所仲間だからほとんど顔見知りで、まさに地域医療の拠点になっていたものだ。

都内世田谷区から横浜市へ引っ越しをしてきた時に一番困ったのは、引っ越し前にお世話になっていたような町医者がどこにいるか、わからなかったことだ。もちろんネット検索をすれば、たちどころに近所のクリニック情報はいくらでも出てくる。しかし、今時の開業医は総合病院同様に「呼吸器内科」「消化器外科」「胆管外科」「アレルギー内科」「心療内科」などなど、専門性を売りにしている場合が多い。

待たされたあげくに診察室に入ると、医師は初めての患者の顔をまともに見ないで、机の上のモニター画面に映る数値ばかり眺めている。これでは目の前にいる人間(患者)よりも病状や臓器に関心があるとしか思えない。診察後に言い渡される指示もどこか上から目線で、医師がひとりでほとんどの治療方針を決めてしまう。そんな経験やら見聞が頭をかすめるせいか、専門性を強調したような医院のホームページを閲覧しても、いまひとつお願いする気にならなかった。

■在宅の診取りを扱える病院を探す

母のためにかかりつけ医が必要だと感じたのは、90歳になった母に年齢相応の衰えが見え始めたため、介護サービスを導入することを考え始めた頃だった。同居者の私が、仕事の都合で1年の半分近く家を留守にするので、ひとりで過ごす日数はどうしても増える。今後のことを考えてサービスを受ける準備をするには、どうしてもかかりつけ医の診断と判定が要る。

そこで地域医療を専門とする医院に絞って検索をしたところ、院長がプライマリー・ケアを実践する『実地医家のための会』会員の内科医院が、歩いて10分くらいの場所に見つかった。プライマリー・ケアとは、《簡単に言うと「身近にあって、何でも相談にのってくれる総合的な医療」》(日本プライマリ・ケア連合学会のホームページより)のことで、患者を病人ではなく、ひとりの社会生活を送る人間として心身相互から総合的に診察してくれる医療をさす。

評判を聞いてみると、長い間地域に溶け込んで在宅支援診療に貢献してきた医院であり、往診から在宅の診取りまでをこなしていることがわかった。お年寄りからの信頼が厚いなら間違いはないだろうと思って、お世話になることを決めた。

■町医者は患者にとって神様以上の存在

どこも悪くないと言い張る母をなんとか説得して連れて行くと、看板こそ出ているものの、医院のたたずまいは住宅街に溶け込んでいた。

初対面の院長は見るからに温厚で頼りになるベテランの方で、患者への対応や問診にも心遣いと慈愛を感じ、幸運な出会いに心から安堵(あんど)した。血圧を測るのも血液を調べるのも「あら、何十年ぶりかしら」と、いちいち少女のように反応する母のまわりに笑いが起こり、初めての診察は無事に終わった。

優れた町医者はそれこそ“聴く力”のプロで、目の前の患者ひとりひとりを、人生の物語を紡ぐ存在として捉えてくれる。そして、個性や考え方や生きてきたみちのりを尊重して、病気によって自分らしさが失われていないか、現在の生活の満足度はどれくらいか、何が患者に不具合や苦痛を与えているかなどを探り、患者とともにどういう治療方法がベストかを見つけてくれる。

心身両面からサポートしてくれるこうした医師は、患者にとって神様以上の存在だ。心の安息にもつながるし、緊急時の不安も解消できる。

■総合病院の医師とは機能も使命も患者の扱いも違う

母が亡くなるまでお世話になった渡邉良医師は、つねづね「総合病院や大学病院の医師は各臓器の主治医だが、町医者はひとの主治医であり人生の伴走者」と話していた。考えてみれば、大学病院などの専門医療施設と地域医療を主にする医院とでは、まったく機能も使命も患者の扱いも違ってあたりまえなのだ。そこを踏まえた上での対応だった。

例えば薬の処方の仕方。患者の性格や病歴や生活を定点観察して最低限の量を渡してくれる。亡くなる1年半程前から夜の眠りが浅くなった母に、睡眠導入剤や精神安定剤を処方してほしいと頼んでみたが、かかりつけ医は決してむやみに薬を処方しなかった。今後、認知症を進めてしまう副作用があることを家族に説明をしてなるべく薬以外の方法を家族に考えさせた。往診をいとわず、携帯番号を知らせていつでも連絡をしてかまわないと言ってくれた。治療の情報を患者の家族と共有して、より平等な関係で治療法を決めてくれるので、信頼も醸成された。

だが、母にはこれほどのかかりつけ医がいたにもかかわらず、ショートステイ先の施設で思いもかけなかった事故が起きて、異状死扱いとなった。かえすがえすも残念でしかたない。

----------

ノンフィクション作家

東京都出身。学習院大学仏文科卒業。編集者を経て執筆活動。学生時代から各国を巡りその体験を生かして多角的に日本との関係をテーマとしている。『淡淡有情・日本人より日本人』(小学館ノンフィクション大賞)、『水の奇跡を呼んだ男』(産経新聞出版)(農業農村工学会著作賞)、『テレサ・テンが見た夢・華人歌星伝説』(ちくま文庫)、『トオサンの桜・台湾日本語世代からの遺言』(産経NF文庫)、『つなぐ命 つなげる心 東京大空襲を乗り越えて』(中央公論事業出版)、『台湾世界遺産級案内』(中央公論新社)など。ジャンルにとらわれずユニークな視点と綿密な取材で作品を発表している。日本文藝家協会会員、(社)「台湾世界遺産登録応援会」顧問。

----------

(ノンフィクション作家 平野 久美子)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

救急搬送も、入院できず→家族「どうやって家に帰るんですか?」その思惑が話題に 医師「救急外来は緊急事態の応急処置、ご理解を」

まいどなニュース / 2024年7月24日 6時40分

-

医療通訳サービスを導入し、国際的な医療ケアがより充実した病院へ

PR TIMES / 2024年7月23日 13時15分

-

ドクター和のニッポン臨終図巻 「徳洲会」創設者・徳田虎雄さん、二度と現れない医療界のカリスマ 医師会と喧嘩しながら、病院を無医地区に次々と創設

zakzak by夕刊フジ / 2024年7月22日 15時30分

-

地域の救急医療を支える!医誠会国際総合病院が救急車増台プロジェクトを開始

PR TIMES / 2024年7月19日 17時40分

-

本当に頼りになるのは誰?親の入院・介護で孤独にならないために

ハルメク365 / 2024年6月29日 21時0分

ランキング

-

1恋人としては良いけど… 男性が「結婚をためらう女性」の特徴とは

ananweb / 2024年7月27日 20時15分

-

2これは今すぐ試したい!岡山県が提唱する、驚くほど簡単で綺麗な桃の切り方とは。≪実際にやってみた≫

東京バーゲンマニア / 2024年7月27日 19時9分

-

3出会った男性は100人以上…「婚活中毒」な35歳女性。目当ての男性から避けられる“残念な理由”は

女子SPA! / 2024年7月27日 15時47分

-

4老眼も眼精疲労もこれで防衛できる…眼科医直伝どんなに忙しい人でも毎日続けられる"両目の自己回復習慣"

プレジデントオンライン / 2024年7月27日 10時15分

-

5致命傷になる部位ってどこ? バイク事故で守るべきポイントとは

バイクのニュース / 2024年7月27日 10時10分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください