平均寿命よりリアル…男の死亡ピーク年齢「74歳→85歳」このわずか20年間で11歳も延びた衝撃データ

プレジデントオンライン / 2022年10月10日 11時15分

■90歳以上での死亡も“普通”になってきた

高齢の物故者が相次いでいる。8月には、稲盛和夫京セラ創立者(90歳)、ゴルバチョフ元ソ連共産党書記長(91歳)が亡くなり、9月には、エリザベス女王(96歳)、仏映画巨匠ゴダール(91歳)が死去した。10月に入るとプロレスラーのアントニオ猪木(79歳)、武村正義元新党さきがけ代表(88歳)が亡くなった。

最近は90歳以上で死亡するのが特別ではないような印象である。そこで、今回は、日本人は何歳ぐらいで死ぬようになったのかを調べてみよう。何歳で何人死んでいるかという公式統計が従来存在しているのにあまり使われていないので、そうしたデータを紹介することにも意義があろう。

日本人の平均寿命は驚異的に伸び、2021年には女性が87歳、男性が81歳と主要先進国の中ではトップの地位にある。

平均寿命は分かりやすいようで、誤解を招きやすいデータでもある。

まず、平均寿命の概念は、実は、寿命が延びていくことは一般には想定されない動植物に適用される「生命表」の概念であり、毎年の年齢別死亡率から仮想計算されたゼロ歳時の平均余命(確率的にあと何年生きるか)のことだというということを理解する必要がある。

2021年に生まれた男の子が実際に何歳まで生きるかは、今後の死亡率が低くなることが予想されることから、2021年の平均寿命である81歳より当然長くなることが見込まれる。

また、例えば、65歳の男どうしが、今後何年生きるかを話し合っているとき、平均寿命が81歳だから、あと16年と考えるのは、もう1つの意味でも間違っている。というのは、65歳の平均余命は男の場合は19.85年であり、そういう意味からは、65歳まで生きた男の平均寿命はいわば85歳だからである。

そこで、ここでは、加工指標である「平均寿命」ではなく、生データである「死亡年齢」から、ヒトは何歳ぐらいで死ぬのかを考えてみよう。

■死亡年齢のピークは平均寿命より高い「男85歳女92歳」

図表1は、死亡届を集計した人口動態統計(厚生労働省)から、各歳別の死亡者数のデータをグラフにしたものである。

2021年の死亡ピーク年齢は、男が85歳、女が92歳となっており、それぞれ、その年齢で3万330人、3万4506人が亡くなっている。この死亡ピーク年齢は、男女の平均寿命のそれぞれ81歳、87歳より4~5歳高い年齢になっている。報道される有名人の死亡年齢、あるいは年賀はがき中止を通知する喪中はがきに記載された「享年」などからもこのピーク年齢は実感されていよう。

ちなみに、男女ともに73歳にもう1つのピークがあるのは、この年齢が団塊の世代のピークに当っており、母数が多いので死亡数も多いからである。なお、女性の場合は、その年齢では死亡率が男性に比べまだ高くないのでピークはあまり目立っていない。

■男性の死亡ピーク年齢が74歳→85歳へ11歳も高くなった

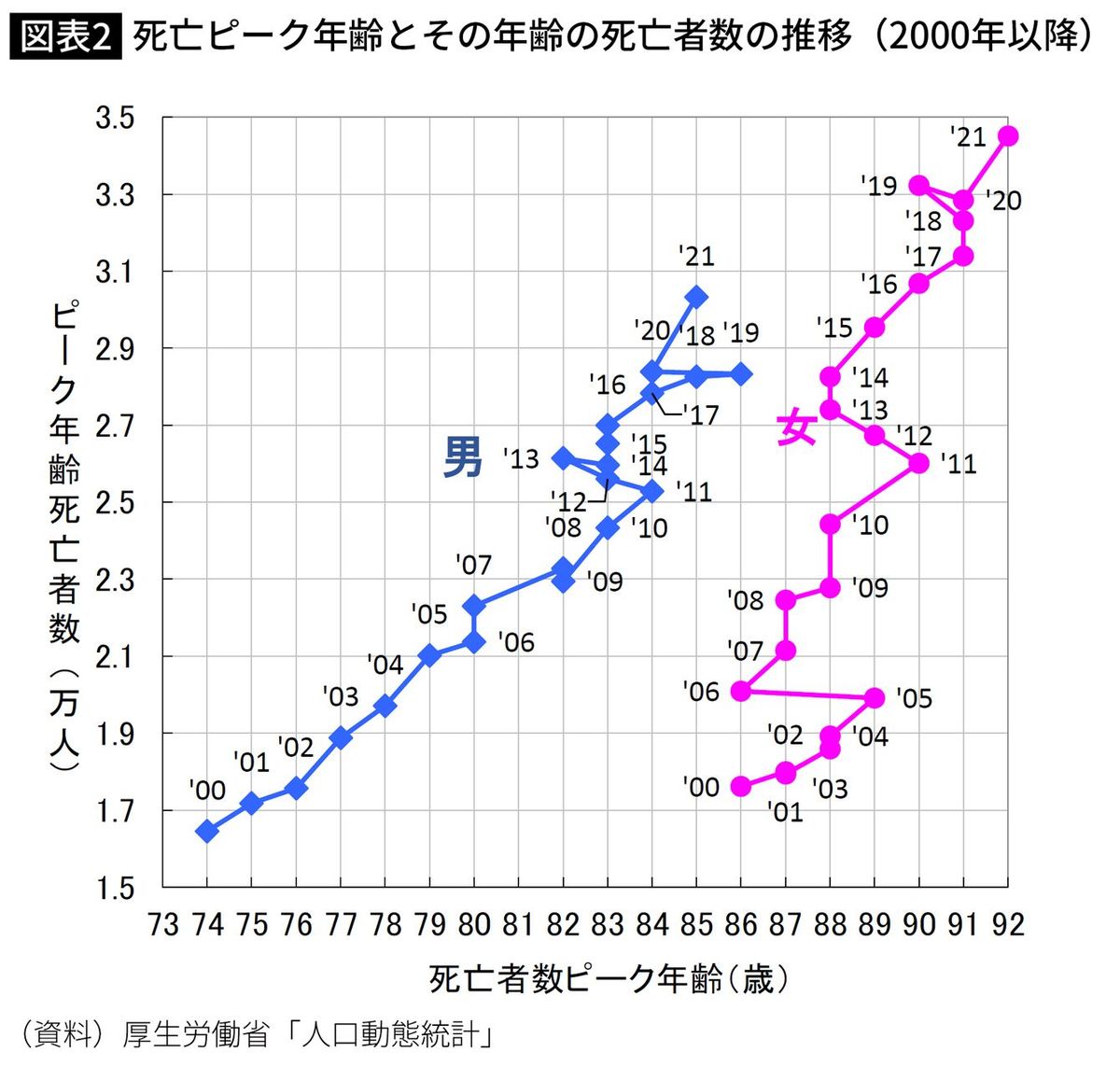

こうした死亡ピーク年齢が、近年、どう推移してきているかを見るため、図表2には、ヨコ軸の「死亡ピーク年齢」とタテ軸の「その年齢の死亡者数」が2000年以降どのように推移してきたかを散布図形式でプロットした。

男女ともに、高年齢化と死亡数増加傾向が同時に進んでいることが一目瞭然である。なお、2020~21年は新型コロナの感染拡大が起こった年であるが、死亡年齢についてはこれまでと異なる目立った変化は認められない。

男性は女性より高年齢化の進捗度合いが大きい。2000年から2021年にかけて男性はピーク年齢が74歳から85歳まで11歳も高くなっている。これに対して、女性はもともと高年齢化が進んでいたためか、86歳から92歳へと6歳しか高くなっていない。

男性の死亡のピークがそんなに前でない2000年には74歳と今よりかなり若かったことはかなりの驚きである。現在と異なり70歳を超えたら死を意識する人も多かったのではないか。ちなみに、2000年時の平均寿命は男性77.7歳、女性84.6歳。先ほど死亡ピーク年齢は平均寿命の+4~5歳と述べたが、2000年の男性の場合、ピーク年齢の方が2.2歳も短かった。

ただ、ピーク年齢の死亡者数の増加については、男性より女性の方が大きくなっている。そのため、男性より女性の方が垂直方向に突き立った軌跡を描いている。

■戦後しばらくは80歳まで生きる人が非常に少なかった

さらに、高齢層の死亡年齢だけでなく、人の一生における死亡年齢パターンについて戦前からの長期的視野で調べ、死に対する感覚(死生観)の変化について考えてみよう。

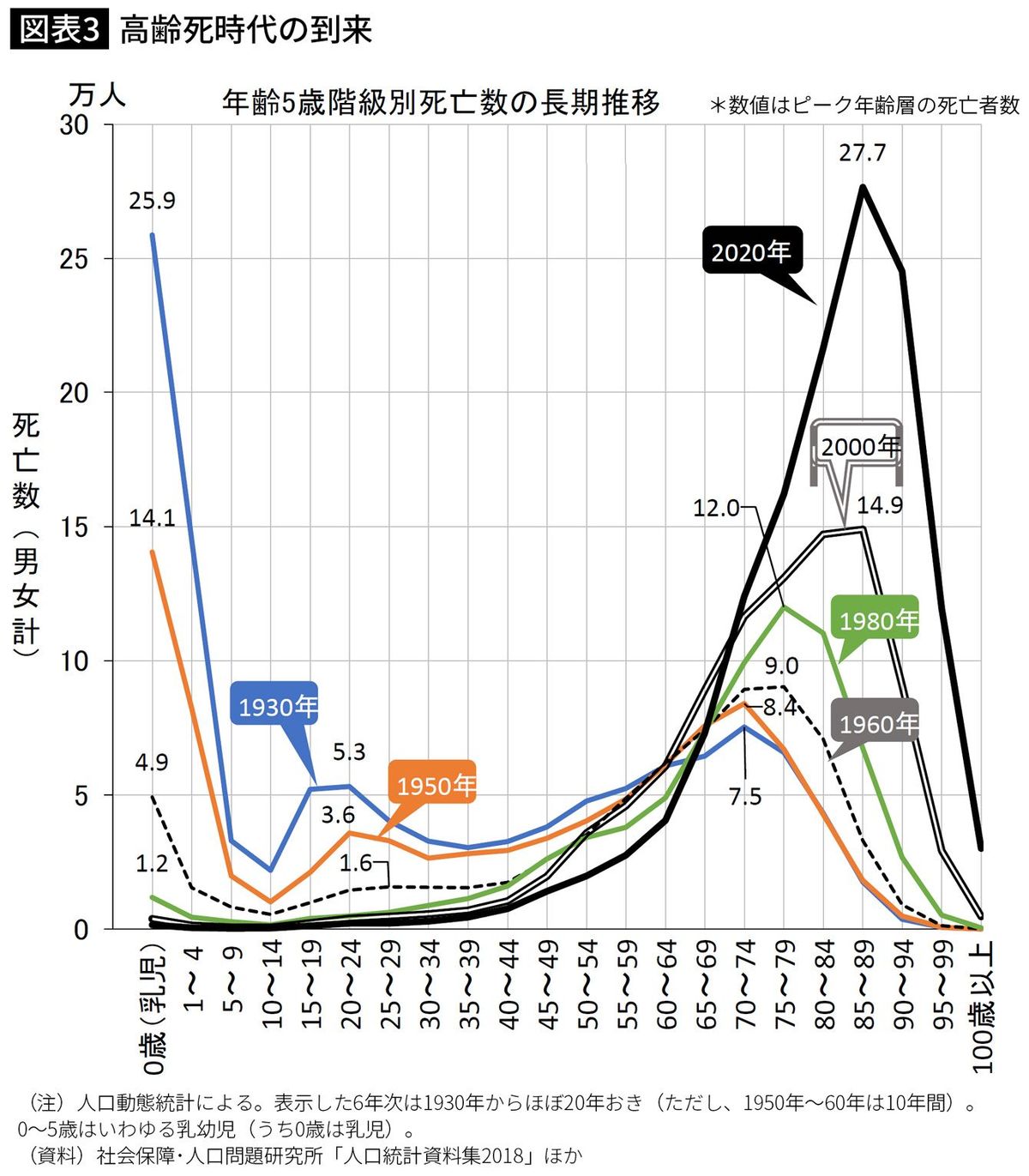

図表3には、戦前の1930年からほぼ20年おきの年齢5歳階級別死亡数を表した。

0歳は「乳児」、0~4歳は「乳幼児」と呼ばれるが、衛生等の環境が劣悪だった時代に最も多い人間の死は生まれたばかりの乳児のものだった。今でも途上国では乳児死亡率が重要な指標の筆頭に掲げられるのはそのためである。そこで、5歳階級の中でも最初の0~4歳については死亡数を0歳と1~4歳とを分けて示した。

1930年には1歳に満たずに死ぬ乳児死亡が25万9000人と当時の高齢死亡のピークである70~74歳の死亡数7万5000人の実に3倍以上となっていた。

そして、また、この年には20~24歳が5万3000人も死んでおり、高齢ピークの70~74歳の死亡数を若干下回るにすぎないほどだった。

乳児だけでなく、幼児や学齢期の子ども、そして青壮年期の人間も、事故や犯罪のほか、伝染病や食中毒など感染症で死亡する者が非常に多かった。このため、老人になって死ぬ人は、あまり多くはなかったのである。この時代、80歳代で死ねる人はむしろごく少数派であり、「大往生」という言葉がこうした人たちに向けてささげられていた。

その後、衛生状態や栄養状態の改善などで乳児死亡は1960年になって、やっと、高齢死亡のピークを下回り、1980年以降はさらに大きく減少した。

また、それとともに、65歳未満の死亡、特に若い世代での死亡が減り、65歳以上の死亡が高齢層ほど増えていく傾向が顕著となる。経済の高度成長の中で、栄養状態と衛生状態のさらなる改善、医療の制度的・技術的進歩、生活環境の安全化などが劇的に進み、平均寿命の伸びとともに、若い年代で死ぬ者が激減した。

21世紀に入り、2000年から2020年にかけての最近20年間の変化としては、40代から80代にかけての死亡数の傾斜の勾配がきつくなった点が目立っている。すなわち、70代未満では死亡数が減り、70代以上、特に80代の死亡数が大きく増加した。ますます一定の年齢層に死亡が集中したと言える。

■「高齢死社会」の到来

こうして、高齢層の死亡については、ピーク年齢自体が70代前半から80代後半へと高齢化するとともに、ピーク年齢前後にますます死亡が集中してきている。今や、80代後半前後に亡くなるのが当り前の世の中となったのである。すなわち、「高齢死」と「高齢死への集中」の時代が訪れているのである。

最近、時代の変化を表す用語として、死亡数が多い社会という意味の「多死社会」という言葉が使われるようになったが、「多死社会」というより、むしろ、「高齢死社会」が新時代の特徴として浮かび上がっていると言える。

かつては、赤ん坊の時から何回も訪れる人生の危機を、その度、乗り越えることができた者、そしてどんどん少数になる者だけが老人となった。今では、ほとんど誰でもが老人になり、しかも、だいたい予測される年齢に死ぬ者が大半となる状況となった。

こうした状況は、食料供給、保健衛生、医学、平和、治安、労災対策、安全な生活環境、社会保険(雇用保険、医療保険、介護保険、年金保険)などの総合効果によるものであり、一言でいえば人類が目指してきた福祉社会がほぼ実現してきたためであることは言うまでもなかろう。

生まれたばかりの子どもを失うことはほとんどなくなり、また、飢えて死んだり、戦争や震災で死んだり、けんかなどで他人に殺されたり、酒の飲みすぎや伝染病、食中毒で死んだり、仕事で無理して死んだり、病気が治らずに死んだりすることが少なくなり、さらに、生活環境の管理がすみずみまでいきわたり、遊泳中におぼれたりなど偶発的な事故で死ぬことも非常に少なくなった。

■日本人はどんな病気や死因で死ぬことになるのか

このため、死に対する人々の印象も大きく変化している。

例えば、それが普通だと想定される死亡年齢以外の死が「異常な死」として認識され、「非業の死」として嘆かれる程度が従来とは比較にならないほど大きくなっている。

死亡を伴うためマスコミが大きく取り上げる悲惨な事故や事件の多くは、以前なら、あまりに多すぎて国民には知らされずに終わったものなのである。

食中毒死は、戦後しばらく、年200~300人が常態だったが、今は、10人でも大事件として大きく報道される。殺人事件の犠牲者がこの十数年で半減しているが、一つひとつの殺人事件が詳細に報道されるようになったので国民は治安がよくなったという実感をもてないほどである。

子どもの行方不明とその後の死亡の発見が一人ひとり、かなりの時間をかけて報道されるようになったのもそうした事例が極めて少なくなったからと言ってよい(図表5の1960年段階の若年層の死因構成図を参照)。

「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず」という言葉で有名な鴨長明の『方丈記』に記された無常観など、哲学や文芸を通じて先哲が築いてきた死に対する人間の考えは現代のわれわれでも参考になることが多い。しかし、死のパターンがまるで違ってきている現代には、かつてとはまるで異なった死生観が表れてきているとも言えるのではなかろうか。

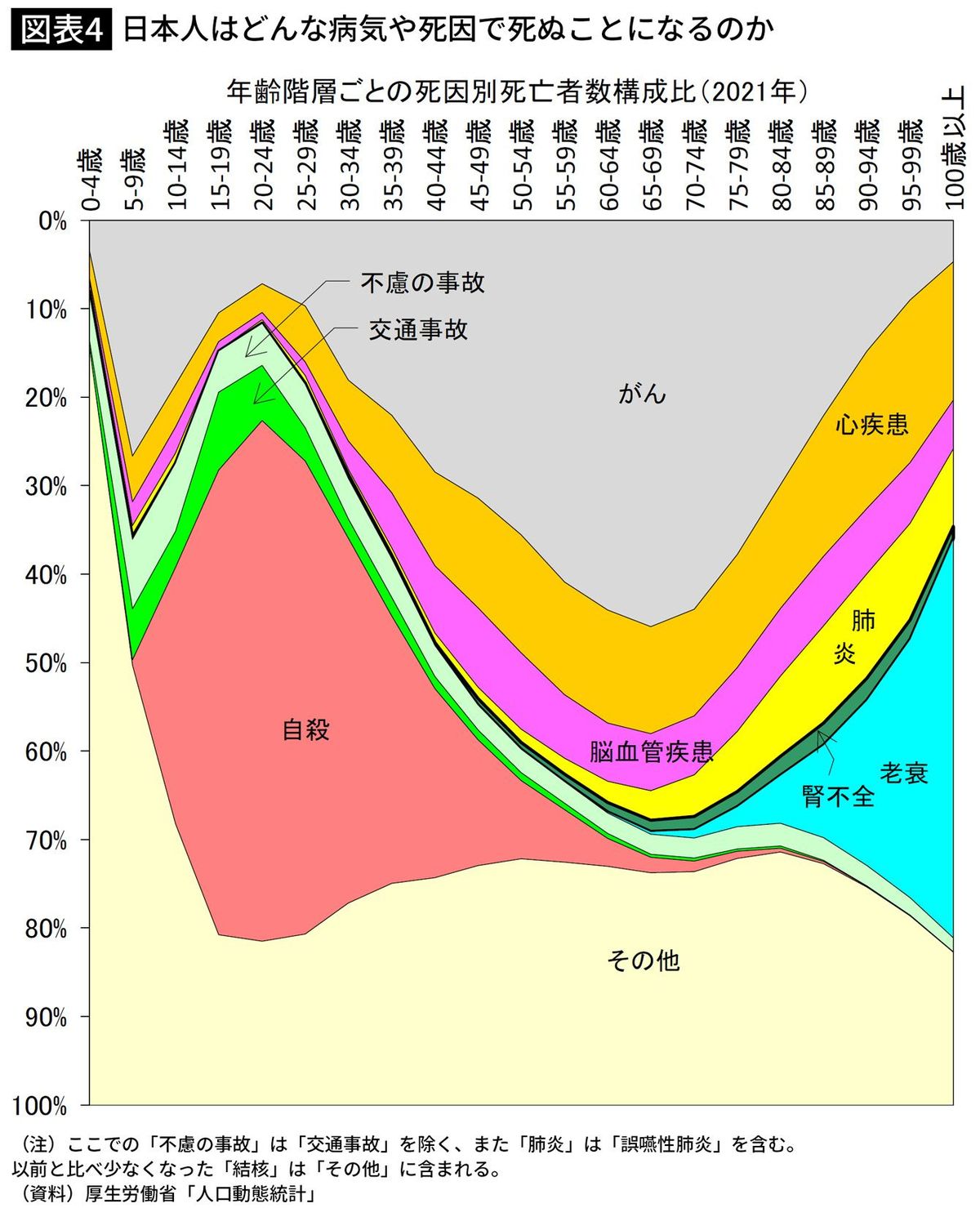

最後に、こうした「高齢死社会」において日本人はどんな病気や死因で死ぬことになるのかを見ておこう。

図表4は、年齢階層ごとに死因別の死亡者数構成比をグラフに表したものである。

少なくなった幼児期の死は小児がんや種々の小児疾患が多く、やはりかつてと比べて非常に少なくなった青年期の死亡の死因としては自殺が多くなっている。

中高年期に入ると年とともに、がん、心疾患、脳血管疾患という三大成人病によって死ぬものが増えていく。

ところが、65~69歳の時期を境に、心疾患や脳血管疾患は相変わらず多いままであるのに対して、がんの割合は減少に転じる。その一方で、肺炎(誤嚥(ごえん)性肺炎を含む)や老衰が年齢とともに増加する。

一番死亡数が多い85~90歳以降は、これらのいずれかで死ぬ確率がほぼ同等となる。また、これらほどではないが腎不全や転倒などの不慮の事故で死ぬ場合も一定程度ある。

■2021年と大違い、1960年ごろの年齢別死亡者数構成

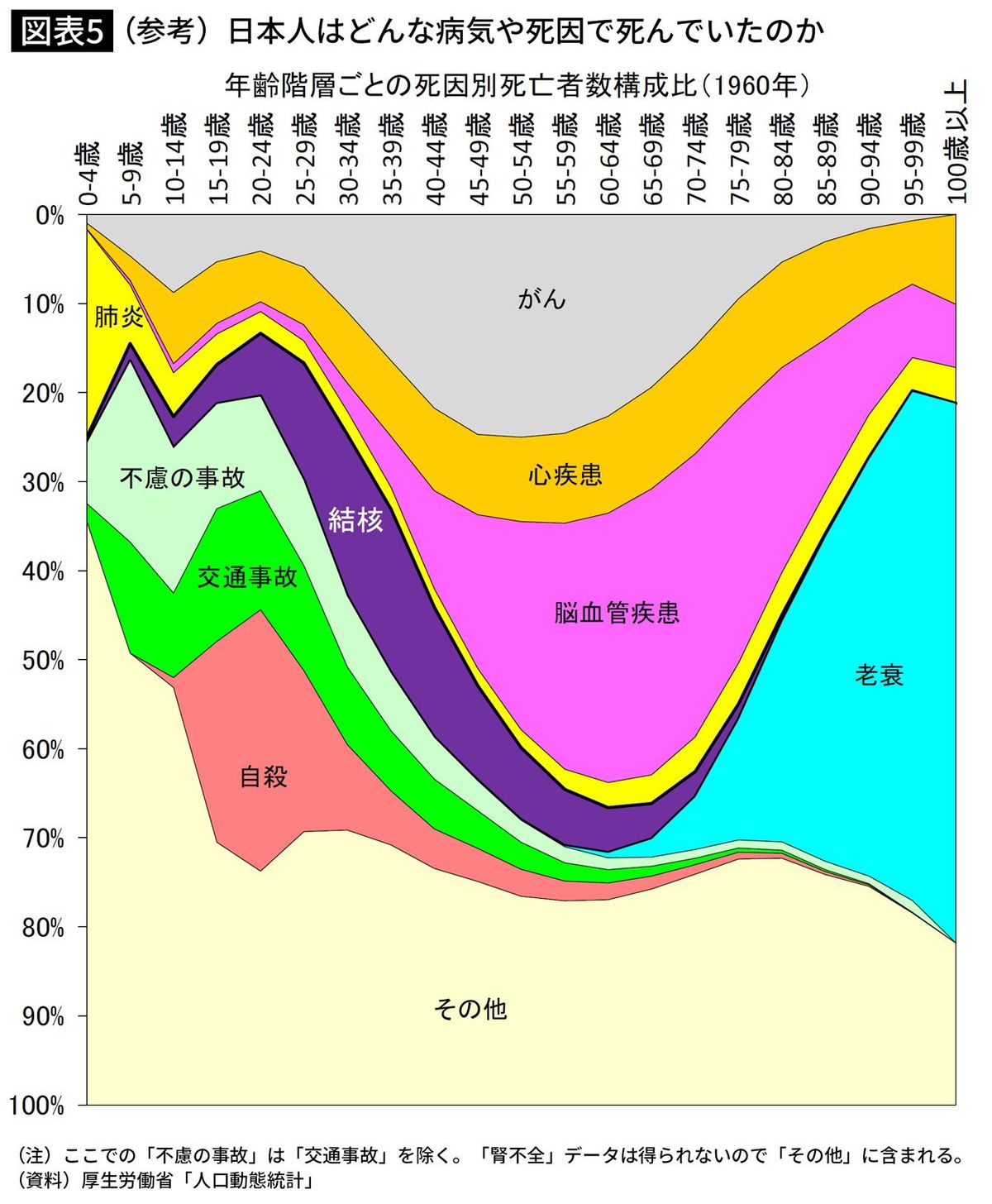

参考までに、若い世代でも死亡数が多かった1960年ごろの年齢階層別死亡者数構成比のグラフを掲載した(図表5参照)。

幼児期から青年期にかけて、今ほど自殺の割合は高くなく、肺炎や結核といった感染症による死亡が戦後すぐほどではないがなお多く、また川遊びで溺れ死ぬといった不慮の事故、あるいは無茶な運転による交通事故死などが多かった。

中高年から高齢期には、今よりがんの割合は小さく、心疾患や特に脳血管疾患の割合が大きかった。

何歳ぐらいで死ぬかだけでなく、年齢ごとにどんな病気や死因で死ぬことになるかについても時代の変遷とともに大きく変貌を遂げてきているのである。

----------

統計探偵/統計データ分析家

東京大学農学部卒。国民経済研究協会研究部長、常務理事を経て現在、アルファ社会科学主席研究員。暮らしから国際問題まで幅広いデータ満載のサイト「社会実情データ図録」を運営しながらネット連載や書籍を執筆。近著は『なぜ、男子は突然、草食化したのか』(日本経済新聞出版社)。

----------

(統計探偵/統計データ分析家 本川 裕)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

【労災認定の壁】深夜労働6連勤…働くシニアを苦しめる労災、認められない過酷労働

週刊女性PRIME / 2024年7月27日 16時0分

-

脳卒中や心筋梗塞のリスクを下げる効果も!…食の細い高齢者ほど摂取すべき、健康寿命を高める〈スーパー栄養素〉【80代の現役医師が助言】<br />

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月23日 10時0分

-

去勢された「宦官」は長寿集団だった…女性の寿命が男性よりもずっと長い理由を科学的に解説する

プレジデントオンライン / 2024年7月18日 8時15分

-

なぜ全国1位だった沖縄県民の平均寿命は短くなったのか…和田秀樹が指摘する脂肪と健康の意外な関係

プレジデントオンライン / 2024年7月11日 10時15分

-

40歳前後で結婚する夫婦の「子供のリスク」5つ

KOIGAKU / 2024年7月9日 18時23分

ランキング

-

1県全体で人口90万人を割った秋田、出会いから結婚・出産・子育てまでを県が支援…出生数は29年連続全国ワースト

読売新聞 / 2024年7月27日 6時55分

-

2「夏はうつ状態になるリスクが潜んでいる」食欲低下に不眠…一見似ている「夏バテ」と「夏うつ」を見分ける方法

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年7月27日 7時5分

-

3パトカーが流された山形・新庄市で捜索再開、100人態勢でヘリやドローンも投入

読売新聞 / 2024年7月27日 11時55分

-

4東京や大阪など35都府県に熱中症警戒アラート<br>今日27日(土)対象

ウェザーニュース / 2024年7月27日 7時0分

-

5小5が校外行事で意識不明 頭蓋骨骨折、2段ベッドから転落か

毎日新聞 / 2024年7月26日 21時57分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください