なぜ東大医学部の教え子は爆弾魔になったのか…「日本の偏差値エリート」が抱える根本的な欠陥

プレジデントオンライン / 2022年11月5日 10時15分

■アメリカで痛感した日本の大学との決定的な差

1973年にUCLAの医学部内科助教(Assistant Professor of Medicine)に、1974年にはUSC(南カリフォルニア大学:University of Southern California)医学部内科准教授(Associate Professor of Medicine)になりました。

教員になると講義を受け持つことになります。私も150人近い医学生を相手に講義を行うようになりました。日本の教員の中には「学生による授業評価」に批判的な人も多いのですが、アメリカの教員は学生に評価され、その評価が自分と内科のチェアマン(主任教授)に届けられ、定期的に査定が下されることが当たり前です。

私自身は英語で話しているつもりなのに、何人かの学生からは「Dr.クロカワは日本語でしゃべっているので、講義の内容が全然わからない」と酷評されたことがありますし、一方で、授業の内容について「工夫がされていて非常にわかりやすかった」と評価する学生に励まされることもありました。

授業がつまらないと、学生はどんどん教室から出て行ってしまいます。学生の評価が低ければ、それがどんな地位の人間であろうと大学からは切られてしまいます。ですから、教員は「どのような講義をすればよいか」を必死で考えて、ときにはほかの教員の授業にも出て参考にします。

それが自身の価値を高めることにつながります。日本の大学では軽視されがちな「教育に対する評価」ですが、このような直接的なフィードバックは教員にとっては非常に大切なことだと強く感じました。

■違和感を覚えた「東京大学的ではない」という言葉

1978年には私はアメリカの内科専門医と腎臓内科専門医の資格を持っていましたから、研修医を複数入れたチームを率いて、毎日、患者の回診も行っていました。この研修医たちの評価も、すぐに査定に影響します。

研修医も2年目、3年目となると勉強を重ね、知識も豊富ですので、私も彼らに負けないように、『NEJM(ニュー・イングランド・ジャーナル・オブ・メディシン:The New England Journal of Medicine)』や『Lancet(ランセット)』といった主要な医学雑誌には毎週すべて目を通し、知識をアップデートし続けました。

このように、私は日本の組織から独立した個人として、アメリカの大学で医師として研究、臨床、教育に従事し、キャリアを積み上げ、1977年にはUCLAからオファーがあり医学部内科准教授に、1979年には同内科教授(Professor of Medicine)になりました。

既定路線を進まず、組織の看板を背負うこともなく、個人として他流試合を続けていた私の履歴は、日本の保守本流から外れているものだったのかもしれません。当時、東京大学の医局でのキャリアを捨てて、その経歴がまったく通用しない海外に出ていく選択をした人は極めて少数だったはずです。

実際、帰国してから日本の大学人にはよく「東京大学的ではない」と言われました。東京大学関係者からも「ズレている」と言われたこともあり、「なぜそんなことを言うのだろうか」と不思議に思うこともありました。

■世界の一流大学は「個人」をフェアに評価する

アメリカの大学では、個人のプロフェッショナル意識が強く、競争はとても激しく、息つく暇もありません。トップアスリートの間で世界ナンバーワンの座がめまぐるしく入れ替わるのと同じように、努力を続けて自分の価値をさらに高めていかなければ、より優れた人材にすぐにポジションを奪われ、他大学に移るか開業するかなどの選択を迫られます。

ポストを得たからといって、日本の大学のようにその後の人生は安泰とはなりません。それは単なるアカデミックなランクであり、それだけで大学がお金をくれるわけではありません。私が内科教授になったときも、内科のチェアマンに呼ばれて、「教授就任おめでとう。ところで、あなたはどうやって稼ぐの?」と言われたものです。

ですから、アメリカの大学の教員はそれぞれが自分の収入と研究費を維持するために、猛烈なプレッシャーの中で日々の努力を続けています。そして、そんなハードな他流試合の中でよい仕事をしていれば、経歴や国籍、所属組織に関係なく、評価されるのもアメリカの社会です。ですから、アメリカの大学には、能力を純粋に評価された30代や40代の若い教授が大勢いるのです。

私の最初の留学先のボスであるハワード・ラスムッセン博士も、医師であり、43歳という若さでペンシルベニア大学の生化学のチェアマンになった方でした。ちなみにこの博士も、他の大学に3回ほど移っています。

研究室に所属したらボスの手足となって滅私奉公し、気に入られたらやがて空いたポジションをもらえる――そんな日本のアカデミアと比べ、なんとフェアなことでしょうか。

■母校・東大医学部の助教授になる

アメリカで他流試合を続ける中で、私の価値観は大きく広がりました。そして、特に意識したわけでもないのですが、日本の大学の保守的な価値観に、いつしか疑問を覚えるようになりました。

アメリカの大学でどれだけキャリアを積もうとも、日本の大学は評価しません。むしろ、既定路線を外れて大学を飛び出すようなことがあれば「裏切り者」のように扱われかねない時代でした。

アメリカで血の滲むような努力を続けて教授の地位を得ても、日本の組織には貢献していないのですから、帰国後は東京大学の医局でどう扱われるのだろうかなどと真剣に考えたりしました。日本に戻れば、また入局の年次から始めることになります。アメリカでのキャリアを積めば積むほど、日本には帰りにくくなっていきました。

それなのに、私はアメリカで教授になって4年が過ぎた1983年の暮れ、突然、東京大学の恩師の尾形悦郎先生との思わぬご縁と説得で帰国し、東京大学医学部第四内科の助教授(准教授。当時は教授―助教授―講師という制度だった)になりました。といっても、大変な恩のある先生の説得を無下に断るわけにもいかなかったからで、1年ほどでアメリカに戻るつもりでUCLAのポジションもキープしてありました。

■優秀な学生がいつの間にか腐ってしまう

しかし、14年ぶりに自分の母校である東京大学やその学生に相対したときに、「とても優秀なのに、その将来を考えると、このままではまずい。今のままでは日本には真のエリートが育たないだろう」という強い危機感を抱き、考えが変わってきたのです。

入学した頃はアメリカの学生にも負けないほど優秀で意欲もあるのに、しばらくたつと、みんないつの間にか「腐って」しまう。すなわち、年功序列的な考えにしばられ、ヨコに動けなくなり、能力を発揮できなくなるのです。

東京大学医学部の学生は、日本社会ではトップエリートとみなされています。たしかに、彼らはよく勉強ができます。知識もあります。しかし、私が見る限り「世界の中の日本」という枠組みの中で自分が何をやりたいかということに気づいていない人が多いのです。

激しく変化し続ける世界の中で、自分は何をしたいのか、世界から見える日本を感じ取る感性を持ち、世界の中での出来事を自分のこととして考えられる、自分の道を追求できる、そんな「独立した精神」を持った学生がとても少ない。

大学に入った頃は学力においてはアメリカの学生とそれほど変わらないのですから、日本の高等教育のやり方や社会の制度等々において、アメリカとの間に大きな差があることは明らかでした。

私は「独立した個人」としてアメリカに長く出ていたことで、客観的な視点を持ち、日本を相対的に見ることができるようになっていました。日本の強みと弱みがよく認識できるようになり、それに伴い私の中には「健全な愛国心」というものが生まれていたようです。そして、やはり自分の生まれ育った国ですから、日本に腰を据えて若者の教育に携わろうと決意したのです。

■教育者として大きな挫折

私は、若い人たちに自分のやりたいことに早く気づかせ、個として独立させることが教育者の仕事だと考えています。特に「大学教育の目的は何か」ということを大事にしたいと思っています。これは、留学先のペンシルベニア大学で私に三つの教えを授けてくれた恩師から学んだことです。

帰国してからは、例えば若い医師たちには臨床、研究、教育をまんべんなく学ばせたうえで、どこに重点を置くのかは自分で選べるよう気を配りました。研究でも、日本の大学の多くがそうであるように、教授がテーマを与えるのではなく、学生が自分でテーマを考えられるように指導しました。アメリカで開催される学会に出席させて同様の研究をしているライバルを会場で紹介し、競争意識を高めるということもしました。

帰国から6年後には、古巣である東京大学第一内科の教授に推挙されたことも後押しとなり、私はいつも「世界の中の日本」という枠組みで自分の責務を捉え、行動し、日本社会や日本の大学の未来の教育システムの在りようについて、大学の内外でよりいっそう発言をするようになりました。

■優秀な研修医は大学をやめ、実行犯になった

東京大学第一内科で教鞭をとっていた時代には、教育者として大きな挫折も経験しています。1995年にオウム真理教が起こした事件の実行犯の中に、私の教え子がいたのです。

東京大学を卒業した研修医で、とても優秀な学生だったのですが、内科の臨床研修の1年目の途中で「どうしてもやりたいことがあるので、辞めたい」と私に伝えに来ました。何をするのかを聞いても、「今は言えません」と口をつぐんで決して話そうとはしません。

私は、「それが自分の本当にやりたいことならいいけれども、もし1年たって気が変わったら連絡してきなさい。研修を再開できるようにしてあげるから」と言うしかありませんでした。彼の普段の言動や性格などから、演劇や音楽でもやるのだろうか、といった程度のことしか頭に浮かびませんでした。

彼がいなくなって1年半後、オウム真理教が東京都庁に小包爆弾を送り、これを開封した職員が左手のすべての指と右手の親指を失うという事件が起きました。後で知って愕然としたのですが、その真面目で優秀だった研修医が事件の実行犯の一人だったのです。

彼には懲役18年の刑が下されました。私はご両親とときどき話をし、刑務所の彼に本を送り、控訴審では弁護士に頼まれて証言台にも立ちました。最終的に、刑は15年に減刑されたと聞いています。

■自分の頭で考えられない「日本の偏差値エリート」のもろさ

証言台に立って彼の眼を見たときの、あのゾッとした感覚を忘れることができません。そこには自我がまったく存在しないように思えました。「人はこんなにも変わってしまうものなのか」と、オウム真理教の狂気とそれに呑まれたエリートの変わりようを恐ろしく感じました。

医学部生という人の命を救うことを生業にしようとしていた優秀な若者が、なぜ人の命を奪おうとする凶悪な犯罪を引き起こしてしまったのか。ここにも日本の教育が影響していたように思います。

偏差値を重視した全国一斉の筆記試験、つまり日本の大学入試に合格するための勉強をするばかりで、物事の善し悪しを自分で考えてこなかったからでしょう。そして、入試に合格した後も、日本に真の大学教育がなかったことから、自分の頭で考えるということが身につかなかった。

自分の頭で考えられないから、パーリ仏典やらチベット密教といった既存の宗教の寄せ集めでつくられた教義を鵜呑みにし、上から言われるままに凶悪な犯罪すら実行してしまったのです。「日本の偏差値エリート」の知的もろさともいえます。

彼一人なら「特殊な事例」だったと捉えることもできるでしょうが、オウム真理教信者には一流大学卒のエリートとされる人たちが大勢いました。そのことに私はショックを受け、教育者としての自分の責任を強く感じました。

教団は多くの死刑囚を出し、すでに全員の刑が執行されていますが、その中にも多くの優秀な頭脳を持つ若者が含まれていました。死刑囚の刑が一斉に執行されたというニュースを見ながら、「日本の偏差値神話は完全に終わった」と思ったものです。

■世界の一流大学が最も重視していること

私は若者たちに賢慮――倫理の思慮分別を持って最適な判断行為をする実践的な知恵を持つ人間になってほしいと思っています。ですから、私は若者たちに常々、「他流試合に身を投じなさい」と言ってきました。これは、優秀な人材を育成している世界の「一流」といわれる大学で、最も重視されていることです。

欧米の一流大学の多くは、この数十年で学部教育を大きく変化させ、意図的に海外や異文化といった多様な背景の人材を混ぜ合わせるということをしています。これは、学生と教師に多様性の中で常に他流試合をさせるためです。

例えばアメリカでは、まず学部で理系や文系といった区別なくリベラル・アーツを学んだ後に自分の学問分野を選び、勉強したうえで卒業します。そして社会人となってからロースクールやビジネススクール、メディカルスクールといった専門の大学院に進みます。

このとき、大学院は自校の学部出身者を採用しないのが基本です。別の大学の卒業生や他国からの留学生を積極的に受け入れ、さまざまな学部卒や出自の違う人材を混ぜ合わせるということをしています。

男女比についても同様の取り組みが行われています。ハーバード、ケンブリッジ、スタンフォード、プリンストンなど、世界のトップとされる大学の学部生の男女比は、ほぼ1対1。さらに、2021年時点で、アメリカのアイビー・リーグ8校(ハーバード大学、コロンビア大学、プリンストン大学、イェール大学、ブラウン大学、ペンシルベニア大学、ダートマス大学、コーネル大学)のうち、ブラウン大学、ペンシルベニア大学、コーネル大学の3校は女性が学長です。

■日本の中で閉じこもってはいけない

一流とされる大学がこのような努力をし、多様性を実現させているのは、世界がよりグローバル化する今の時代、大学に多様な属性の学生が集まれば、大学の教育や研究力も多様性を増すという常識があるからです。

多様な人材が集う大学では、学生は他者と自身を比較する機会に恵まれ、自らの長所や短所に気づきやすくなります。また、優秀でない学生も優秀な学生から学べる機会が増えますし、個人の特性や能力についての評価がより広いコミュニティーで共有もされます。

一方、日本の大学では多くの学生が同じ大学の学部、大学院で勉強をします。学位をとった後も、同じ研究室に5年、10年といることはめずらしくありません。ほかの大学の学生や人材と混ざり合うことはかなり少ないでしょう。逆に、混ざり合わない方がいいとする風潮すらあります。

他流試合に対して、「格差が広がるのではないか」という否定的な見方をする人もいます。「厳しい競争においては、個々の能力の差がより明確になり、それが結果として貧富の差を生むことになる」と考えるようです。

実際、すでにアメリカでは、個人の能力の差、貧富の差は拡大し、社会は二極化しています。そして、それらの格差は、次世代に再生産もされています。現実として、知能は親から子へとある程度遺伝し、その発達の過程においては環境に大きな影響を受けます。知的能力が高く、社会的地位があり、経済力のある親のもとで育つ子どもは、より豊かな学びの環境が与えられ、それが遺伝的な能力の高さを押し上げるのです。

■日本には「個人の才能」を伸ばす教育が必要だ

アメリカは、人種も価値観も宗教も違う多彩な移民たちが集まった国だからこそ、格差も容認できるのかもしれません。反対に、コミュニティーの均一性の高さを尊んできた日本の社会からすれば、このような格差が生じる仕組みは心情的に受け入れがたいのかもしれません。

しかし、老人たちが好む「古きよき日本」にしても、決して格差がなかったわけではありません。江戸時代には強く固定された身分制度があり、明治以降にしても、大学に入学した時点で、その後の社会的地位が決まり、それが所得格差につながっていたはずで、「一億総中流」の意識が国民に根づいたのは、高度経済成長で国民の生活レベルがある程度均質に向上した近年のことです。

ここ数十年に起きた世界のグローバル化によって、日本がつらい時代を迎えているのはたしかです。しかし、世界の多様さに気がつかないふりをし、他流試合を封じ、鎖国したような状態の国の中で極端な「弱者救済システム」にこだわり続けている点は改めるべきでしょう。

実力主義にもとづく激しい競争社会が、必ずしもベストというわけではありません。しかし、世界のグローバル化が止まらない以上、日本もその変化に対応していかなければ国際社会の中で生き残ることはできません。

貧富の差がよくないのはたしかですが、能力の差までを否定し、個人の能力を伸ばす教育を行わない、高等教育機関である大学がそのための環境を十分に整えないというのは間違いです。

人はそれぞれ違う適性や能力を持っています。それぞれが己のキャリアを自分で選択し、持っている能力を最大に活かせるような社会であるべきです。そのような社会を実現する日本独自の新しい教育システムを創り出すことこそ、日本の真のエリートに求められる役割でしょう。

----------

東京大学名誉教授

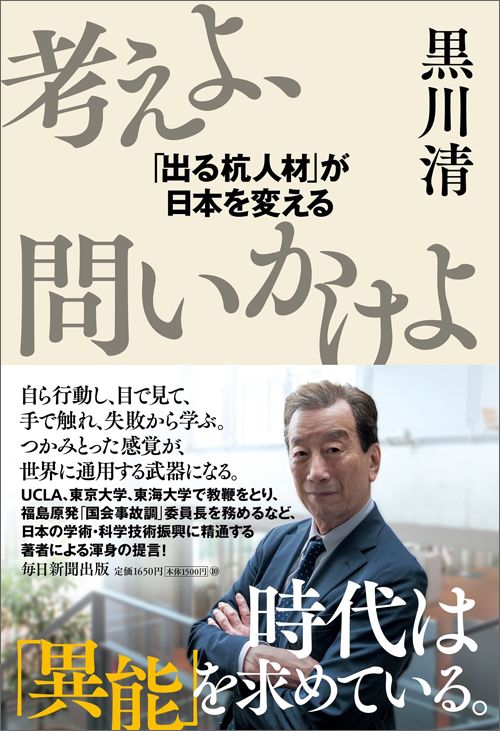

1936年、東京都に生まれる。1962年、東京大学医学部卒業後、同大学院医学研究科修了(医学博士)。東京大学医学部附属病院などでの勤務を経て1969年、渡米。ペンシルベニア大学医学部生化学助手などを経て、1979年、UCLA(カリフォルニア大学ロサンゼルス校)医学部内科教授に就く。1983年に帰国し、東京大学医学部第一内科教授(1989年)、東海大学教授・医学部長(1996年)、総合医学研究所長(2002年)などを歴任。著書に『世界級キャリアのつくり方20代、30代からの〈国際派〉プロフェッショナルのすすめ』(石倉洋子氏との共著、東洋経済新報社、2006年)、『大学病院革命』(日経BP社、2007年)、『イノベーション思考法』(PHP新書、2008年)、『規制の虜 グループシンクが日本を滅ぼす』(講談社、2016年)などがある。

----------

(東京大学名誉教授 黒川 清)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

いわゆる「Fラン大学」でも行かないよりは行ったほうがいい…「生涯賃金の推計」でわかる"大卒の決定的違い"

プレジデントオンライン / 2024年7月26日 8時15分

-

「I Dig Edu ~ 教育者の主体的な学びのためのプラットフォーム」ローンチのお知らせ

PR TIMES / 2024年7月25日 17時40分

-

イェール大名誉教授「筆記テストと偏差値は個性を潰す」…今すぐ日本の学校教育を改革すべきワケとは

プレジデントオンライン / 2024年7月5日 9時15分

-

「偏差値75」なんて海外では通用しない…「学校の成績がすべて」と刷り込む日本の教育の"呪縛"

プレジデントオンライン / 2024年7月4日 10時15分

-

「高学歴な人ほど人生は幸せ」はウソである…日本人が誤解している「最終学歴」の不都合な真実

プレジデントオンライン / 2024年7月2日 10時15分

ランキング

-

1回転寿司チェーンで“ひとり負け”状態のかっぱ寿司。大手3社と分かれた明暗

日刊SPA! / 2024年7月26日 8時52分

-

2《福岡・12歳女児を路上で襲い不同意性交》「一生キズが残るようにした」八並孝徳被告は「コミュニケーションが上手くないタイプ」「小さい子にもオドオド……」 ボランティアで“地域見守り活動”も

NEWSポストセブン / 2024年7月26日 7時20分

-

3新型コロナ第11波が本格化 経済負担や熱中症が追い打ち、救急・医療も逼迫

産経ニュース / 2024年7月26日 7時0分

-

4「1年、棒に振れますか?」就活めぐりアカハラ 「苦しめられた」元学生の男性が損害賠償訴え ”公開謝罪”で睡眠障害に 神戸

ABCニュース / 2024年7月26日 13時50分

-

5【速報】沖縄・宜野湾市の松川正則市長(70)が東京・赤坂のビジネスホテルで死亡 病死か

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年7月26日 10時53分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください