「世の中は変わった。我々も変わろう」通常時では考えもしなかった手法で稼いだANAカーゴの執念

プレジデントオンライン / 2022年11月28日 8時15分

■貨物専用機は100トンだが、旅客機は2トンしか運べない

2020年11月1日朝、福岡空港。ANAHD傘下のLCC、ピーチ・アビエーションの機体に、白い発泡スチロールの箱に入った野菜などの生鮮食品がベルトコンベヤーで積み込まれていく。機体下部の貨物スペース(ベリー)内ではスタッフが箱を丁寧に積み重ねていた。

ピーチはこの日、貨物事業に参入した。

福岡空港から那覇空港、新千歳空港に向かう旅客便を手始めに、貨物便としてのコードシェア(共同運航)をANAと実施。ANAHDの貨物事業会社、ANAカーゴがピーチの代わりに貨物スペースの販売を担う。

初便となった那覇行きの便に積んだのは、生鮮食品に加え、生活雑貨など562キログラムの貨物。当時のANAカーゴの国内貨物販売部九州販売支店長、尾田真は「九州は生鮮食品や工業製品の貨物需要が大きい。収益性は期待できる」と意気込んだ。

ただ、562キログラムという積載量はかなり小規模だ。

例えば、同じLCCで親会社のJALと国際貨物便のコードシェアをしているジップエア・トーキョー。米ボーイング製の中型機「787-8」を使用しており、ベリーには約20トンの貨物を積める。ANAが保有する貨物専用機、ボーイング「777F」なら最大100トンを運べる。

対してピーチが使うのは欧州エアバス製の小型機「A320」。ベリーには最大約2トンしか積めない。実際は旅客の手荷物なども積み込むため、1便で運ぶ貨物の想定は800キログラム程度だ。また、ピーチが保有する機体は貨物コンテナを積み込めないという制限もある。

ピーチは、フルサービスキャリアに比べて駐機時間を短く設定している。運航効率を高めて航空券を安価に設定するのがLCCモデルの根幹だからだ。貨物が増えたからといって時間は延ばせない。人海戦術で何とか荷物を積み込むしかない。

■貨物事業はコロナ禍で数少ない黒字事業

これはどれほどのビジネスになるのだろうか。ANAカーゴが公表する国内航空貨物の運賃から大まかに推測できる。

20年11月の一般貨物1キログラム当たりの運賃は福岡─那覇間の場合165~425円(1口ごとの重さによって変動する)。中央値で計算してみると、800キログラムを運んだ場合の貨物収入は20数万円となる。あくまで目安の数字ではあるが、航空ビジネスの規模を考えると微々たるものだ。

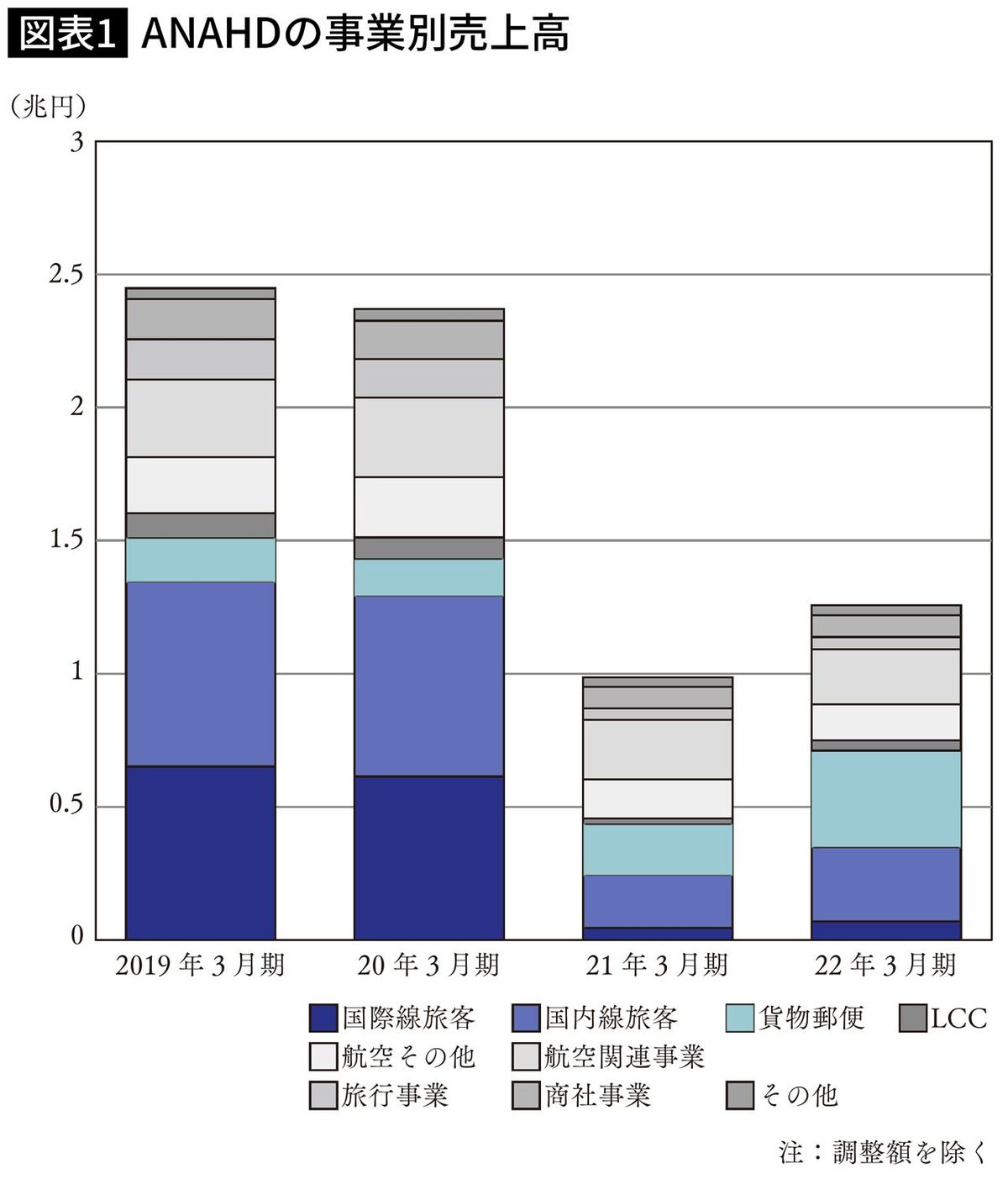

そこまでしてANAHDが貨物事業に注力する理由はどこにあるのか。それはコロナ禍に見舞われた同社の数少ない黒字事業が貨物だったからだ。21年3月期、ANAHDの売上高は前の期から6割以上減って7286億円となった。

一方、貨物郵便事業の売上高は1868億円と前の期に比べ4割弱も増えた。その明暗は22年3月期も続いた。HD全体で約1兆円の売上高のうち、貨物郵便事業で約3600億円を稼ぎ出した。事業単体の利益水準は公表していないものの、大幅な黒字を記録したようだ。

「グループの救世主ですよ」

ANAカーゴの幹部は冗談交じりにこう自負する。

■グループ一丸で収益機会を逃さないように動く

貨物事業の収益力向上は、ANAHDにとってコロナ禍のポジティブな「反作用」と言えるだろう。当初は旅客便の大幅な減少によって貨物スペースの供給が大幅に減ったが、マスクなど衛生関連物資の輸送が急務となり、需要はそこまで落ちなかった。旅客機の座席スペースにまで段ボールを積み込んで輸送していた。

コロナ禍で旅客需要が低迷する中、貨物という貴重な収益機会をみすみす逃すわけにはいかない。「毎日のように販売やオペレーション、海外支店など各部門がオンラインで話し合い、貨物需要の現状などを共有してきた」。ANAカーゴの上席執行役員、湯浅大はグループ一丸で貨物事業の収益機会を逃さぬよう動いた様子を振り返る。

まず取り組んだのは輸送ニーズの把握だった。

通常、日本の貨物輸送では、貨物を運ぶ航空会社や海運会社と荷主の間を「フォワーダー」が仲介する。代表的なプレーヤーは日本通運や近鉄エクスプレスなどだ。サプライチェーン(供給網)の現状など様々な情報もフォワーダーを経由して得ることになる。

コロナ禍のような非常時であってもその原則は変わらない。ただ、供給網を正常化させていきたい荷主が、空運の現状を詳しく把握しようと航空会社に直接問い合わせるケースも増えていった。全体像を把握する上で、荷主からの直接の問い合わせは重要な意味を持つ。従来のフォワーダーからの情報、問い合わせをきっかけとした荷主とのやり取り、そして各国の報道。ANAカーゴは各部門が得た様々な情報を組み合わせながら、「サプライチェーンについて感覚を研ぎ澄ませた状態にすることに力を費やした」と湯浅は話す。

■需要逼迫で運賃はコロナ前の約2.5倍に

航空貨物の需給逼迫(ひっぱく)は徐々に長期化の様相を呈し始める。

20年秋ごろにはコロナ禍によって一時的に落ち込んでいた自動車生産などが正常化。主要な輸送手段である海運は欧米での巣ごもり需要の高まりや港湾などでの人手不足、それに伴う船舶の滞留やコンテナ不足などによって需給がタイトになっていた。

高速輸送を実現する航空にコスト増を覚悟の上で貨物が流れ、完成車など通常時であれば航空で運ばない商材を扱う機会が増えていった。精密機器のため船では運びにくい半導体製造装置など、もともと航空貨物を使っていた物品の需要拡大も重なった。その結果、航空貨物の運賃は上昇。国際航空貨物の重量単位当たりの運賃は22年3月期、19年同期に比べ2.5倍弱に高まった。

この局面でANAHDにとって何より重要だったのは、収益力が高まった貨物事業、特に国際線のそれにどれだけ経営資源を振り向けられるかだ。

■“旅客機”を使った貨物専用便まで登場

あらためて整理すると、航空貨物の輸送手段は主に二つある。

一つは旅客便のベリーを使って運ぶ方法。もう一つは、貨物専用機を使って輸送する方法だ。ANAHDは11機の貨物専用機を保有する。

国際線の貨物便の運航計画は、旅客便と同じくANAのネットワーク部などが中心となって決めていく。ANAカーゴのグローバルネットワーク部が加わって調整しながら、おおむね半年ごとに定める。平時であれば、まず旅客需要に合わせ旅客便の運航計画を定め、そのベリーで貨物を運ぶ。その上で貨物需要が旺盛な路線に貨物専用機を投入する、という流れだ。

ただ、旅客便の運航が大幅に減ったコロナ禍では「貨物専用機をどの路線に投入すれば需要に最大限応えられるか」から考えた。どれだけ貨物専用機の稼働率を高め、収益を大きくできるか、という観点だった。「整備部門とも調整しながら、安全に支障がない範囲であれば日々の細かい作業をずらしてもらってでも貨物機の稼働時間を増やしている」。

ANAカーゴ・グローバルネットワーク部の森愛美は話す。

それでも供給が足りない路線に、旅客機を使った貨物専用便、すなわち機体上部の客室は空にして、ベリーに貨物を搭載して運ぶ便を設定した。少しでも多くのキャッシュを生み出すために、通常時では考えもしなかった手法を採ったわけだ。

■最適なダイヤを分単位で組み直す

コロナ禍以降、貨物便の運航計画は旅客便と同じく月単位で見直している。

ただ旅客便の場合は基本的に、週に何便を運航するか、はたまた全便運休するのか、運航すればどの機材をあてがうのか、などといった調整のみだ。客が乗り継ぎ便なども考慮に入れて最適な便を予約しているケースがあり、出発時間は簡単には動かせない。

一方の貨物便については、出発時間なども逐一動かしていく。荷主は、この混乱する局面であれば一定の時間変更を許容してくれることがほとんどだ。機材や人員を効率的にやり繰りするため、最適なダイヤを分単位で組み直す作業を進めていく。貨物便の運航計画を策定するANAネットワーク部の北爪友作は「ずっと繁忙期が続いているイメージ」と苦笑するが、「その分結果的に利益につながり、需要に応えられているということでもある。非常にやりがいがある」と話す。

■国際線は羽田発着から再開するという方針を転換

貨物事業の収益性を高めるためなら、一度決めた大方針の変更もいとわなかった。

ANAHDが20年10月に発表した事業構造改革では、限られた経営資源を効率的に運用すべく、国際線では羽田発着の高収益路線から運航を再開させる方針を示していた。ただ、それから1年半後。

22年3月に運用を始めた「夏ダイヤ」では、羽田―ワシントン線、羽田―ヒューストン線のほか、羽田―シアトル線、羽田―バンクーバー線を成田発着に変更するなど、旅客便の運航再開は成田発着が中心となっている。

コロナ禍前は、旅客を運ぶついでに貨物も運ぶのが旅客機運用の基本的なスタイルだった。だが、国際線の旅客需要が低迷する中ではその優先順位が逆転している。また日本の水際対策が諸外国に比べ厳しい中、日本を訪れる旅客数の回復よりも、アジアと北米の間を移動するための乗り継ぎ地点として日本の空港を利用する旅客数の増加ペースが上回っていた。それであれば、都心へのアクセスが悪い成田発着に変更しても旅客需要への影響は限定的。国際貨物の玄関口である成田を基地とする専用機と組み合わせれば貨物需要をより多く取り込めると判断した。

■安定的な収益源として貨物事業の構造改革に取り組む

ANAHDが10年来進めてきたプロジェクトも大転換した。「キャッシュを稼ぐために貨物専用機を成田空港に集中させる」。ANAカーゴ社長の外山俊明は21年1月、こんな決断をした。

ANAHDはそれまで、沖縄県と組んで「沖縄国際物流ハブ」構想に取り組んできた。

片道数時間圏内に国内外の主要都市を多く抱える那覇に貨物専用機を配備し、深夜出発・早朝到着の貨物便を設定して急送ニーズを取り込む算段だった。

実際、那覇の貨物取扱量はコロナ禍までの約10年間で120倍にまで増えていた。その一方で、国内外の空港で深夜発・早朝着の便が増え、相対的な競争力は低下していた。それであれば、せっかくの貨物専用機は需要旺盛な成田に集約させた方がいい。幸いにして、インバウンド需要が拡大していたコロナ禍前は、那覇を発着する国際線の便がLCCを中心に増えていた。沖縄国際物流ハブ構想は、ANAの国内線網、そしてLCCを含む海外航空会社の輸送力を組み合わせる形で再構築することに決めた。

国際航空貨物の市場はボラティリティー(変動しやすさ)が非常に高い。旅客は一定距離を超えればほぼ確実に航空便を選ぶが、貨物は海運や鉄道といった別の輸送手段との競争にさらされており、運賃の押し下げ圧力が非常に強い。現にコロナ禍前は米中貿易摩擦の影響で市場が冷え込み、収益性が悪化。19年にANAカーゴが導入した777Fはお荷物扱いされていた。

コロナ禍に端を発した海運の混乱は長期化するとの見方が大勢だ。国をまたがる分業が進んで複雑化したサプライチェーンで世界に商品を届ける状況は変わらず、世界を行き来する貨物の量も増加の一途をたどるだろう。ただ、ここまでの運賃高騰という「お祭り騒ぎ」はいつか終わる。ANAHDは市況が良好なうちに構造改革を進め、安定的な収益源として貨物事業の構造をつくり直さねばならない。旅客事業の浮沈に必ずしも連動しない貨物事業を強化することは、コロナ禍のようなリスクへの耐性がつくことも意味する。

■最短5、6時間で生鮮品を運ぶ「日本産直空輸」も始動

22年7月、食品スーパーの東急ストア(東京・目黒)が運営する都内の店舗をのぞくと、富山県の港に揚がった白エビや北海道で収穫されたとうもろこしなどが採れたての状態で並んでいた。

新鮮な食材の輸送をコーディネートしたのは「日本産直空輸」。

ANAグループの社員提案制度から生まれたスタートアップ企業だ。国内線旅客便の貨物スペースを活用することで、通常は数日かかる産地から店舗への生鮮品の輸送を最短5~6時間で実現する。

21年8月にはANAカーゴが中堅物流会社の丸和運輸機関と業務提携した。食品スーパーなどに向けた生鮮品の産地直送に航空輸送を活用することなどを目指す。

■貨物事業の収益性を維持しながら旅客需要を取り込んでいく

国内線の貨物事業は国際線に比べて収益性が恒常的に低い。

国際線以上に鉄道やトラック輸送といった他の輸送手段との競争にさらされているためだ。コロナ禍以前から国内貨物は輸送規模が国際線の10分の1以下と小さく、ANAHDもあまり重要視していなかった。とはいえ、日本の国内線旅客の市場規模は世界でも有数の大きさ。旅客便のベリーにより多くの貨物を搭載できれば、貨物事業の収益性は高まる。

貨物事業の成長という視点では、国内線はもちろん、国際線でもEC(電子商取引)需要の取り込みが欠かせない。ANAカーゴは21年4月、これまで自動車関連、半導体関連や電子部品、医薬品や医療機器の3分野で設けていた専門のマーケティングチームを新たにEC分野にも設置した。必要な時間帯で便を機動的に設定するなど、本格的な対応を進めていく考えだ。

貨物事業の収益性を維持しながら旅客需要の回復を取り込んでいければ、ANAグループの収益構造はレジリエンス(復元力)が増す。国内の航空貨物の競合であるJALは旅客機だけ、また日本貨物航空は貨物専用機だけで貨物を運んでいる。その両方を組み合わせつつ、ピーチなどグループのLCCの力もうまく組み合わせられるかが競争に打ち勝つ鍵となる。

「コロナ禍で世の中は変わった。我々も変わるチャンスだ」。

ANAカーゴ社長の外山はこう意気込む。

----------

日経ビジネス記者

1992年佐賀県生まれ。2015年に日本経済新聞社に入社し、「日経電子版」向けのコンテンツ制作を担った後、16年に企業報道部へ。消費・流通の現場を取材したほか、建設業界や教育・福祉業界などの担当記者を務めた。20年から日経ビジネス記者。航空や運輸、マクロ経済などを担当している。

----------

(日経ビジネス記者 高尾 泰朗)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

航空旅客需要、コロナ禍後のブーム経て正常化=大手航空幹部

ロイター / 2024年7月23日 10時10分

-

成田空港で5社の運航に影響、JALは予約システムがダウン 米MS社トラブル原因か

産経ニュース / 2024年7月19日 19時16分

-

平壌―北京、定期外航空便が往来 異例、関係国が動向注視

共同通信 / 2024年7月15日 18時17分

-

迫る「2030年」熾烈さ増す航空人材の争奪戦 航空業界募る危機感

産経ニュース / 2024年7月13日 21時19分

-

エア・カナダ、2024年Skytraxワールド・エアライン・アワードでカナダの航空会社として最多の5部門で受賞

共同通信PRワイヤー / 2024年6月27日 10時30分

ランキング

-

1昨年度の郵便事業896億円の営業赤字、前年度の4倍超…封書やはがき減収・集配や運送委託費増

読売新聞 / 2024年7月25日 18時13分

-

2日経平均は7日続落し1200円超安、今年最大の下げ 米株安・円高進行で

ロイター / 2024年7月25日 15時38分

-

3RIZIN「手越祐也の国歌独唱を批判」は失礼なのか 手越が辞退し、選手に批判が集まっているが…

東洋経済オンライン / 2024年7月24日 19時30分

-

4だからファミリー客が次々と来店している…快進撃を続ける「丸源ラーメン」と競合チェーンの決定的違い

プレジデントオンライン / 2024年7月25日 10時15分

-

5自動車や鉄鋼、中国事業を縮小 日本企業、販売低迷で転換へ

共同通信 / 2024年7月25日 19時4分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください