日本の水でなければ「本当の和食」は作れない…世界で唯一の食文化が日本で生まれた科学的理由

プレジデントオンライン / 2022年12月5日 13時15分

※本稿は、巽好幸『「美食地質学」入門』(光文社新書)の一部を再編集したものです。

■和食の根幹である出汁は日本だから生まれた

和食が、日本人の伝統的な食文化としてユネスコの「無形文化遺産」に登録されたのは2013年。和食の食文化が自然を尊重する日本人の心を表現したものであること、そしてこの食文化が伝統的な社会慣習として世代を超えて受け継がれてきたことが評価されたのだ。

またこの取り組みでは、和食の特徴として、多様で新鮮な食材とその持ち味の尊重、栄養バランスに優れた健康的な食生活などが挙げられている。

そして、これら和食の特徴を支えているのが「出汁」であろう。出汁そのものは決して濃厚ではないのだが、ほかの食材の美味しさを究極にまで引き出す。また出汁を使うことでカロリーの高い油脂、バターなどを使わなくても美味しく調理できる。

実はこのような出汁文化と日本列島が変動帯であることは、密接に関係している。

和食の根幹ともいえる出汁が生まれた背景に、日本列島の水が大きく関わっていることはよく知られている。「和食 水」でググると多くの解説があり、その説明はおおよそ以下のようなものだ。

「日本のほとんどの地域の水は軟水と呼ばれる種類です。軟水は癖がなくまろやかな味わいなので、素材の味を生かした料理に適しています。」

しかし、なぜ軟水が和食に適していて、さらには、なぜ日本列島の水が軟水なのかはほとんど述べられていない。美食地質学の受講者には、このあたりをぜひご理解いただきたい。

■21世紀になって認知された「旨味」

和食の出汁の奥深さは、昆布と鰹の旨味の相乗効果が作り出すといわれる。ここでいう「旨味」とは、「美味い」という感覚的な表現とは一線を画す科学的な用語である。

私たちの五感の一つである「味覚」は、そもそもは生体にとって必要不可欠な、あるいは有害な成分を識別する感覚だ。主に舌で感知される味覚には「甘味」「苦味」「酸味」「塩味」の4種類があることは古くから知られていた。舌の味細胞にある「受容体(レセプター)」がこれらの成分を検知するのだ。

旨味成分については、日本の科学者が昆布(グルタミン酸)、鰹節(イノシン酸)、椎茸(グアニル酸)などの和の食材から発見していたのだが、これらの食材に馴染みの薄い西洋ではなかなか味覚として受け入れられなかった。しかし21世紀になって、グルタミン酸受容体が味細胞の中にあることが確認されたことで、「旨味」も人間の基本味覚として広く認知されるようになった。

■日本の水は獣肉料理に向かない

もちろん旨味たっぷりの出汁(スープ)は日本以外の国にもある。そもそもスープの原型といわれるのが、古代エジプトの獣肉を煮込んだものだ。またフランスでは、スープのベースとなるブイヨン、ソースのベースとして使われるフォンなどが旨味スープの典型だ。そして、これらのスープの旨味を担う主役は、獣肉や鶏肉に含まれる旨味成分であり、主なものはイノシン酸である。

ブイヨンの魅力はなんといっても豊かな旨味と透き通った色であろう。獣肉や鶏肉を煮てイノシン酸を抽出するのだが、その過程で褐色の泡が出てスープが濁ってくる。

この「灰汁」を丹念に取り除くと、いわゆる生臭さが取り除かれ、旨味成分が濃集したスープとなる。この灰汁は、肉に含まれる動物性タンパク質や脂質が水に含まれるカルシウムと結合したものだ。

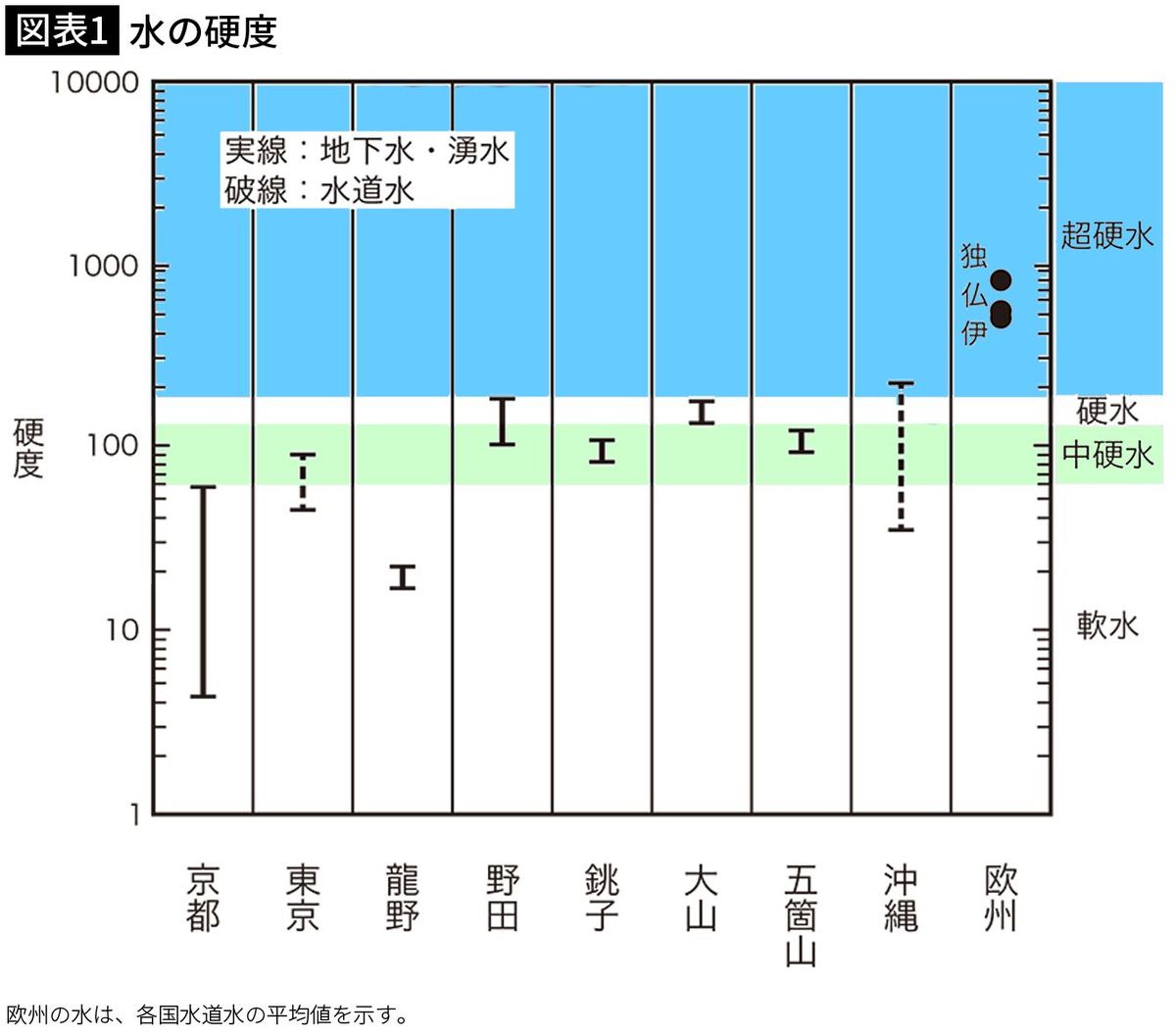

ここで重要なことは、カルシウムを多く含む水を使った方が、より清浄なブイヨンとなることである。そして、ブイヨンの本場であるフランスをはじめとしてヨーロッパの水は、その多くがカルシウム豊富な「硬水」なのだ(図表1)。フランスで肉を使ったスープ文化が花開いたのにはこんな背景がある。

一方、日本国内の水は、図表1にはのちの話の都合で硬度の高い例を多く示してあるが、圧倒的に「軟水」である。本場でいただくようなブイヨンを日本の水で作るのは至難の業だ。だからこそ、フレンチシェフは水にこだわる。

富山県の山奥の利賀村にオーベルジュを開いた谷口英司シェフは、良い水を求めて富山県内を歩き回ったそうだ。彼は決して水の硬度を測ったのではなく、あくまで口に含んだ際の感触で判断したそうだが、図表1の中で五箇山の水が中硬水であるように、この辺りは硬水系の湧水が特徴的なのだ。プロの舌にはただただ脱帽である。

ところで縄文人は間違いなく獣肉を食していたにもかかわらず、我が国では獣肉食文化は広がらなかった。その原因としてよく言われるのが、天武天皇によって675年に発布され、1871年に明治政府によって解かれるまで実に1200年間も続いた肉食禁止令であろう。

しかし、日本の水が元来獣料理には向かない軟水が多いことを考えると、グルメな古代人は獣臭い料理は避けたのではなかろうか。そう考えると、仏法を犯してまで肉食に走る輩は「生臭坊主」と呼ばれるようになったのも納得できる気がする。

■海外で本当の和食が食べられないワケ

このように肉料理には不向きな軟水ではあるが、それを補って余りある優れた特性を持つ。それは、和食出汁の基本の一つである昆布の旨味成分グルタミン酸を効果的に抽出できることだ。

グルタミン酸は、乾燥昆布に浸み込んだ水によって抽出される。しかし、硬水では、特にカルシウムが昆布のぬめり成分であるアルギン酸と結合して昆布の表面に皮膜を作り、十分にグルタミン酸が抽出されなくなってしまうのだ。図表1に示すように、京都の水はカルシウムの少ない軟水であり、市内の井戸水には超軟水も多い。だからこそ、この地が昆布出汁を基本とした和食の中心地として君臨しているのだ。

そんな京都の料理屋さんが、比較的硬度の高い水が多い関東地方や海外に支店を出すと、なかなか本店の味が出せないという話はよく聞く。結局は京都の本店から水を運んだり、軟水のミネラルウォーターを取り寄せて料理に使うこともあるそうだ。

■日本の川は川ではなく、滝

ではなぜ日本の水は軟水で、フランスの水は硬水なのか? その原因は地形と地質にある。

「これは川ではない。滝だ!」。

近代化を推し進める明治政府に招聘(しょうへい)されて来日したオランダ人土木技師のヨハニス・デ・レイケ(1842―1913)が、富山県の常願寺川を見てこう発した。この言葉は、ヨーロッパと比べて日本の河川がいかに急流かを端的に表す。実は最近、この名言は同じオランダ人のローウェンホルスト・ムルデル(1848―1901)が、常願寺川よりやや東にある早月川を視察した時のものだとする新説が発表された。

ともあれ、ヨーロッパの広い平原を流れるセーヌ川やライン川と比べると、圧倒的に日本の河川は急流である。地理用語では「河川勾配」と呼ばれるのだが、源流から河口までの高低差と距離を比較すると、セーヌ川は約700kmかけて400m下る(平均斜度0.03度)のに対して、例えば国内最長の信濃川(千曲川)は、標高2000mを超える地点からわずか370kmで流れ下る(同、0.3度)。立山に源を発し富山湾へと注ぐ常願寺川に至っては、わずか56kmで2400m以上の落差がある(同、2.5度)。まさに滝である。

川の水や、それが地下へ浸み込んだ伏流水(地下水)は、流れるうちに土中の成分を溶かし込む。例えば、ヨーロッパ平原の中にあるパリ盆地の伏流水は、おおよそ数十万年という長期間盆地内に滞留しているために、多くの成分を溶かし込む。

しかもパリ盆地周辺は、「超大陸パンゲア」の分裂によってできたテーチス海(古地中海)に堆積した石灰質の地層が広がる。石灰岩はカルシウムとマグネシウムが炭酸と結合した岩石で水に溶けやすい。だから地下水はこれらの成分が多く溶け込み、硬水となる。

■日本の水が軟水である地形的理由

一方で日本は島国かつ山国である。したがって川や伏流水は土中の成分を溶かし込む暇がない。例えば、軟水の地・京都盆地の地下には、岩盤層が造る盆地状の構造があり、その中に堆積した新しい地層が帯水層となって地下水盆(地下湖)が形成されている。なんと、その貯水量は琵琶湖に匹敵するそうだ。

ここで重要なのは、このような京都の地下水の滞留時間がわずか数年ということだ。おまけに京都盆地の地下の地層には全くといっていいほどカルシウムやマグネシウムは含まれていない。

京都のみならず、日本の地盤の多くは花崗岩やそれに由来する砂や泥、それに火山性の岩石からなる。急峻(きゅうしゅん)な地形で水の流れが速い上にこのような地盤だから、日本列島の水は必然的に軟水となるのだ。

日本の水が総じて軟水で、そのために昆布出汁の旨味が引き出されることは、多くの料理人さんたちはご存じであろう。その原因は、日本列島には石灰質の地盤が少なく、そして何より山国で急峻な地形が多い島国であるために、流れ下る水にカルシウムやマグネシウムが溶け込む暇がなかったのである。

----------

神戸大学海洋底探査センター客員教授、ジオリブ研究所所長

1954年、大阪府生まれ。東京大学大学院理学系研究科博士課程を修了。京都大学総合人間学部教授、東京大学海洋研究所教授、国立研究開発法人海洋研究開発機構地球内部ダイナミクス領域・プログラムディレクター、神戸大学海洋底探査センター教授などを歴任。地球の進化や超巨大噴火のメカニズムを「マグマ学」の視点で探究している。著書に『地球の中心で何が起こっているのか』(幻冬舎新書)、『地震と噴火は必ず起こる』(新潮選書)、『和食はなぜ美味しい』(岩波書店)などがある。

----------

(神戸大学海洋底探査センター客員教授、ジオリブ研究所所長 巽 好幸)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

プレミアムな日本酒とミシュランスターシェフが手がける京料理を堪能できる「祇園 静水香」Makuake限定コースを7月19日11時より販売開始!

PR TIMES / 2024年7月18日 14時15分

-

【玉子焼・お出汁 ひまわり】7/17~うなぎフェア開催!

PR TIMES / 2024年7月17日 11時15分

-

「フォッサマグナってなによ?地質学と食材があなたを町の虜にする交差点日本の絶品食材WEEK」開催のご案内

PR TIMES / 2024年7月11日 15時45分

-

【玉子焼・お出汁 ひまわり】7/3~「名物玉子焼 ざるそばセット」プレゼントキャンペーン開始!

PR TIMES / 2024年7月3日 10時45分

-

アクアソムリエ、鶴田雅人さんに学ぶシーンで違う”水の摂り方・選び方”『ミネラル勉強会』イベントレポート

PR TIMES / 2024年6月26日 12時40分

ランキング

-

1ゴミ収集車の中から作業員とみられる男性1人の遺体が見つかる ペットボトル回収中に誤って巻き込まれたか

CBCテレビ / 2024年7月25日 9時50分

-

2「みんなずっと吐いているすごい光景」下船した乗客が語る…航行不能の高速ジェット船 出発から約22時間 ようやく伊豆大島に到着

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年7月25日 10時6分

-

3「強盗ですけどお金を入れてください」カラオケ店で客の男が店員に刃物と袋を突きつけ約8万1000円を強盗 男は現在も逃走中

RKB毎日放送 / 2024年7月25日 8時26分

-

4刃体6cmサバイバルナイフを携帯か…50歳自称・会社員の男を現行犯逮捕 福島・福島市

福島中央テレビニュース / 2024年7月25日 10時28分

-

5【厳重警戒】由利本荘市で緊急安全確保 観測史上最多雨量も 土砂崩れも相次ぐ

ABS秋田放送 / 2024年7月25日 8時57分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください