「コツコツ貯めたから大丈夫」ではない…1000万円のへそくりを貯めた妻が崩れ落ちた"税金の落とし穴"

プレジデントオンライン / 2022年12月19日 11時15分

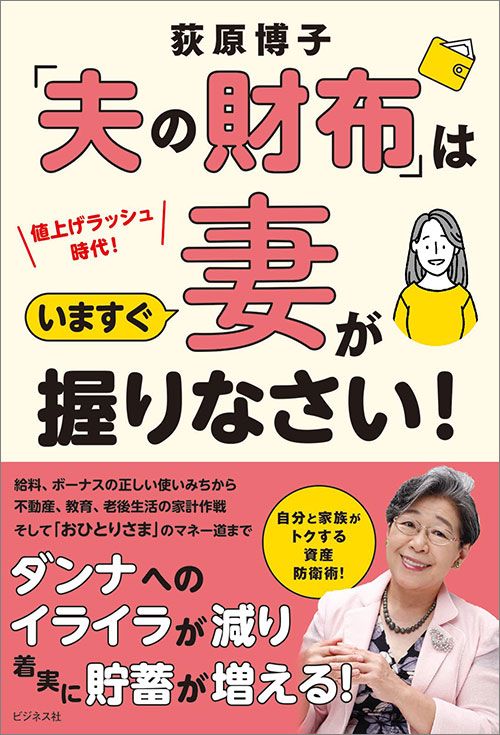

※本稿は、荻原博子『「夫の財布」はいますぐ妻が握りなさい!』(ビジネス社)の一部を再編集したものです。

■夫の給与を把握し、毎月の収支を記録すべき

本稿のテーマは、「妻が夫のおカネをコントロールしなさい」というものですが、もちろん、金銭感覚に男女の違いなどありません。ですから家族のおカネは、金銭感覚のしっかりしているほうが管理すべきです。

ところが、世の中には、あればあるだけおカネを使ってしまうという男性が少なくありません。また、仕事が忙しくて生活にまで気が回らないという夫が大半なはず。そうした忙しい人たちに、「上手に家計を管理しろ」と言ったところで、なかなか難しいのが現実でしょう。

だからこそ、妻が夫の給料までしっかり把握し、管理する必要があるのです。現状、給料はたいてい銀行振込ですから、夫の通帳と印鑑、キャッシュカードを共有し、暗証番号も確認しておきましょう。そして、そこから、水道光熱費、食費、塾や習い事代などの支払いがどれくらいか、しっかり見極めるのです。

ただし、もちろん勝手にやるのではなく、家族の生活をよりよくするため、厳しい景気を乗り切るためだということを、事前にしっかり夫と話し合いましょう。そのうえで、忘れてはいけないのが夫への報告。細かなことまではいいですが、大まかにこんなことにおカネがかかったということを記録し、最終的に黒字になったのか赤字になったのかくらいは、月に1回の割合で報告しましょう。

生活していれば、何を買うにも、どこに行くにもおカネがかかります。それを夫にも理解してもらう。そうすれば、家族のおカネをめぐる夫婦間の余計ないざこざや、お互いの不信感も減少し、夫もより家計に協力的になってくれることでしょう。

夫の給料をきちんと把握しなさい

それが家計の改善への第一歩‼

■自分が稼いだお金は自分名義で預金すべき

夫のおカネもさることながら、日々の自分のおカネの管理にも注意が必要です。とりわけ気を配るべきなのが、夫とともに自分も働いている場合でしょう。夫婦でバリバリ働き、ガッチリ稼いでいる家庭は別にして、結論から言うと、夫が主に働き、自分はパートで働いているならば、自分が稼いだおカネは自分名義で預金しておいたほうがいいということになります。なぜそうなのか。

それは、結婚する前なら自分名義の預金があったという人も、結婚すると、家計のためにいつのまにかその預金を取り崩したりしてしまい、いざというとき「アタシのおカネがない!」となってしまうケースが多く見受けられるからです。

夫、家族と一生暮らすなら、それでいいかもしれません。しかし、離婚や死別などによる夫や家族からの独立が、将来待ち受けている可能性のほうがはるかに大。おひとりさまの老後生活を送るにせよ、何かしらお店などを始めるにせよ、元手がなければ新たな一歩を踏み出せません。

もちろん、なかには「いや、私にはへそくりがあるから大丈夫」と言う人も少なからずいるでしょう。ところが、これが落とし穴。夫が一家を食べさせている家庭の場合、妻が節約に節約を重ね続け「へそくり」をつくったとしても、それはもともと夫のおカネです。

■へそくりは「夫からの贈与」扱いになってしまう

たとえば、皆さんが爪に火をともすように何十年もかけて、1000万円の「へそくり」を貯めたとしましょう。

子どもも大きくなり独立したので、この1000万円で、念願のネイルサロンをやろうと店を開きます。ところがそのとたん、税務署からお尋ねが。「開業で使った1000万円はどうしましたか?」と問われ、「何十年もかけて貯めたへそくりです」と答える。ところが税務署には、それではとおりません。

「そのへそくりというのは、ご主人の収入から貯めたものですよね。だとしたら、ご主人からの贈与になります」こう税務署から言われ、いきなり177万円もの贈与税を支払わなくてはならないことになってしまう可能性があるのです。

自分自身で何か商売を始めたい、あるいはビジネスをやらざるを得ないといった機会がいつ訪れるのか、誰にもわかりません。ですから、いざというときに備えて、自分で稼いだおカネは夫の収入とバランスをとりながら家計には全額入れず、自分の銀行口座にプールしておくのが大事なのです。くれぐれも夫の収入から「へそくり」をつくるだけでは、将来的に心もとないということを、きちんと覚えておいてください。

いつまでも夫、家族と一緒かはわからない!

だからこそ自分のおカネはきちんと確保して‼

■どうやって住宅ローンを返していくべきか

少しでも貯蓄を増やそうと思ったら、月々の生活費は毎月もらう給料でまかない、年に2回もらうボーナスは、なるべく貯蓄に回す。これが秘けつです。

まず、住宅ローンを月払いとボーナス払いの併用にしている人なら、できるだけボーナス払いをなくして月払いのみにしましょう。仮に3000万円を35年、金利2%で借りて、月々6万6000円、ボーナス時20万円の返済をしている人がいたとします。借りるときには、ボーナスで20万円くらいはカンタンに返せるだろうと思って、こうしたプランにしました。

ところが、不況になるとボーナスは月々の給料よりも先に削られてしまいます。しかもボーナス払いが20万円ということは、ボーナスが出た月は月々の支払い6万6000円にボーナス払い20万円をプラスした26万6000円を支払わなくてはならないのです。これは、かなり家計への負担が大きいでしょう。

だとしたら、月々の返済額を10万円にして、ボーナス払いを思い切って0円にする。このようにしっかり夫に伝えていきましょう。

■「ボーナスは必ず貯める!」をルール化すべき

月々の支払いがこれまでの6万6000円から3万4000円も増えて10万円になるというのはたしかにキツいことではありますが、その分、家計に危機感が生まれます。それをしっかりと夫婦で共有するのが大事です。

すると「もっといろいろなところを節約しなくちゃ」という気持ちが、皆さんはもとより夫も大きくなることでしょう。その結果、生命保険の見直しや、加入したままほとんど通っていないスポーツジムの退会、年会費ばかりかかって使わないカードの整理などを真剣に考えるようになるはずです。

そうすれば、ボーナス払いの20万円は丸々貯蓄できるようになりますから、1年間でボーナス2回分の40万円が貯蓄できます。また、ボーナスに余裕ができれば、壊れた冷蔵庫やエアコンの買い替えなど、急に必要になった出費も捻出することができるでしょう。

せっかくボーナスをもらっても、いつのまにかなんとなくなくなってしまうという人も多いはず。それは、もしかすると「ボーナスは使うのが当たり前」という思考になっているからかもしれません。ですから今後は、「ボーナスは必ず貯める!」というおカネのルールを、ぜひ夫婦で徹底するようにしましょう。

とにかくボーナスは貯蓄に回す!

すると、日ごろの節約意識もさらにアップ!

■起業を目指す夫になにを伝えるべきか

転職とともにもう1つ、人生の大きな転機となるのが独立、起業です。

もはやずっと同じ会社で働き続ける時代ではありませんし、安泰と思われた大会社ですら、いつまであるかわかりません。ですから、起業して自分でビジネスを始めるのは、ずっと会社員でいるよりも、もしかすると将来的な生活の安定につながる可能性があります。

一方で転職とは違い、独立したら、よほどのコネでもない限り収入の安定は当分見込めません。家計を管理する妻としては、当然、不安を覚えるでしょう。ですから、夫には安定した生活を守れるような形で独立してほしいということを、はっきりと伝えるべきです。そのために必要なのは、成功する確率が高い計画。

具体的には、次の3点を夫に約束させましょう。

②事業が軌道に乗るまでの生活資金は、あらかじめ貯めておくこと

③十分に儲けが出るまでは、スタッフを雇ったり事業を拡大したりしないこと

■必ず「株式会社」にしたほうがいい

まず①について、自分のおカネだと事業の見通しが甘くなりがちです。その反面、普通の銀行は、何の実績もない人に事業資金を貸してはくれません。ですから、まずは日本政策金融公庫など公的な金融機関に事業計画書を持ち込んでみましょう。

無論、相手はプロですから、「これではおカネを貸せませんね」と断られると思います。その際に大事なのは、計画書の何がダメなのかを必ず聞くこと。そして、ダメだと言われたところを改善して再び計画書を持っていく。これを何度も繰り返していくうちに、事業計画の“穴”が徐々に小さくなっていくでしょう。

そうして、ついにおカネを借りることができたら、その時点で事業の成功率はかなり上がっているといえます。

さらに、自分の会社を「株式会社」にしておきましょう。株式会社化して金融機関から資金を借り入れておけば、万が一もうダメとなったときも会社を破産させればそれで終わり。借金取りに追われることもないでしょう。

■見栄を張らずに小規模からスタートすべき

一方②に関しては起業しても、すぐにおカネが入ってくるほど世の中、甘くはありません。事業を軌道に乗せるまでは、最悪、無収入になってしまう恐れもあります。だとしたら、そのあいだに食べていけるだけの蓄えを、あらかじめ用意しておかなければなりません。

会社員だったら、退職するときにいくらかのまとまったおカネをもらえると思いますが、それには手をつけず、しっかりと貯蓄しておきましょう。さらに、できれば妻もパートなどで働いて、多少なりとも稼げるようにしておいたほうがいいでしょう。起業がなかなかうまくいかなくても、妻の稼ぎでしばらくのあいだ、とりあえず食いつなぐことはできるでしょうから。

最後の③について、起業するとなると、まず形から入ろうとする人が多いのも事実です。事務所を構え、スタッフを雇い、なかにはいきなり正社員を雇用する人もいます。ですが、これでは起業当初から賃貸料や人件費かかりすぎてしまい、事業が軌道に乗る前に経費倒れになってしまう可能性大だと言わざるを得ません。

初めは自宅をオフィスとし、事務員は妻だけ。それがムリなら、秘書センターなど月に2~3万円程度で電話番だけをしてくれるサービスを使うべきでしょう。ゼロからのスタートですから、なるべくミエは張らずに堅実に、が鉄則。妻は夫の起業を放っておかず、あるいは言いなりにならず、必要に応じて自分主導でビジネス周りの環境を整える。

そのうえで、前掲の3つのポイントを守れると約束するなら、夫の独立を積極的に応援してあげてもいいでしょう。

もはや大会社すら安定していないので独立もあり!

ただしミエだけは絶対に張らないこと‼

----------

経済ジャーナリスト

大学卒業後、経済事務所勤務を経て独立。家計経済のパイオニアとして、経済の仕組みを生活に根ざして平易に解説して活躍中。著書多数。

----------

(経済ジャーナリスト 荻原 博子)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

夫のへそくり「50万円」を発見!妻の私が掃除機買い替えのために使っても「問題ない」ですよね?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月26日 3時40分

-

コツコツ貯め続けたタンス預金が目標の「2000万円」達成!このまま全額「銀行」に入金しても大丈夫?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月19日 2時10分

-

世帯年収650万円“その月暮らし”の30代サラリーマン「子は嗜好品だから?毎日昼飯用のおにぎりを握って節約も、当然家は買えません。もう限界」…中間層日本人の切実実態【FPの助言】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月17日 11時45分

-

49歳、元夫から養育費が終了し、貯金ができず、老後に不安を感じています

オールアバウト / 2024年6月4日 22時20分

-

小遣いと別に「スタバ代と便秘予防代で月2万4000円請求」高2娘の言いなりの親を待ち受ける致命的家計崩壊

プレジデントオンライン / 2024年6月2日 10時15分

ランキング

-

1メルカリとリクルートはタイミーの牙城を崩せない、これだけの理由

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月27日 13時50分

-

2MS365アクセス障害か マイクロソフト「調査中」

共同通信 / 2024年6月27日 13時44分

-

3ダイキン株主総会は井上氏への43億円「功績金」を可決 「もっと高くてもいい」株主も賛同

産経ニュース / 2024年6月27日 14時50分

-

4「東京チカラめし63店舗」を即決買収…壱角家が「家系ラーメンのチェーン展開」で大成功できた理由

プレジデントオンライン / 2024年6月27日 10時15分

-

5アップル、グーグルなどメーカーがチューチューしてきた"修理利権"が消滅…格安「DIY修理」革命で起こること

プレジデントオンライン / 2024年6月27日 10時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください