ルイ・ヴィトンの「ヴィ」、「仲間がいる゙よ!!!! 」の「る゙」今こそ新・五十音表記を作るべき納得の理由

プレジデントオンライン / 2022年12月22日 11時15分

■イントロダクション

若者言葉などを指し、日本語の乱れを嘆く声は、かなり以前からある。だが、言葉は時代とともに変化するものであり、かつて誤用とされていた言い回しが、多数の人が使用することで公的に「正しい」と認められるケースもある。そもそも、正しさの基準の一つである「五十音」は絶対的なものなのだろうか。

本書では、マンガにしばしば登場する「あ゛ー」「ん゛ー」といった五十音図にない文字の使われ方などを取り上げながら、古代から現代に至る日本語の変化について、さまざまなトピックスを幅広く論じている。

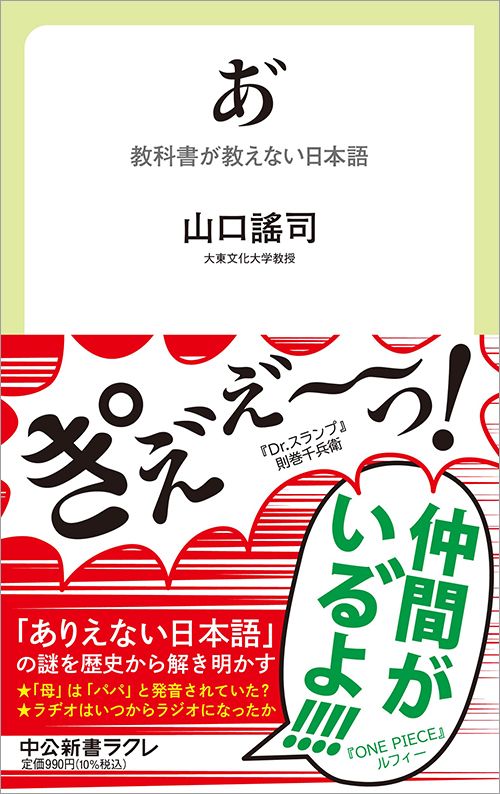

五十音図は、日本語の発音をすべて網羅しているわけではなく、便宜的な指標にすぎないことを、その成り立ちから説明。情報通信革命によって明治維新に次ぐ100年に一度の変革期における日本語は、五十音図にしばられず、むしろ創造的に五十音図を作り替える発想が重要と主張する。

著者は大東文化大学文学部教授。博士(中国学)。英国ケンブリッジ大学東洋学部共同研究員などを経て現職。専門は書誌学、音韻学、文献学。『頭の中を「言葉」にしてうまく伝える。』(ワニブックス)、『ん 日本語最後の謎に挑む』(新潮新書)、『てんまる 日本語に革命をもたらした句読点』(PHP新書)など著書多数。

1.あ゛い゛う゛え゛お゛の誕生

2.学校が教えない「あいうえお」の秘密

3.国語の授業は謎だらけ

4.濁音の不思議

5.五十音図の功罪――忘れられた「いろは歌」のこと

おわりに 日本語をもっと遊ぼう!

■「か゜」「あ゛」「ん゛」が誕生した背景

みなさんのなかには「Louis Vuitton」のバッグやお財布を使っているという方もいらっしゃるでしょう。このブランド名、どう日本語では表記しますか? ルイ・ビトンと〈カタカナ〉で書くと、パッチモンみたいな感じがします。でも、ルイ・ヴィトンの「ヴィ」という表記は、五十音図のどこにあるのでしょうか。

五十音図の「仮名」は、「あ」から「ん」の文字しかありません。すべての音を正確に書き表すことができる文字ではないのです。五十音図の「仮名」を使った言葉は、実際の発音を「書き表したつもり」になっているだけの現象にすぎない。

そのことは、江戸時代の小説家、式亭三馬(1776~1822)も『浮世風呂』を書いた時に、すでに気がついていました。今ある「仮名」では、自分が書き表そうとしている日本語表現ができない、と。『浮世風呂 前編』の凡例に、そのことが書かれています。

“江戸っ子の発音する「が」と、東北出身の人の話す「が」は、発音が異なる。東北出身の人が言う「が」は、「か゜」と書く。”(意訳)

現代ではマンガを読んでいると、時々「あ゛ー」や「ん゛ー」という表記を見ることがあります。じつはこれは、式亭三馬が音感をどう表記すればより的確かという格闘の中から産みだした「か゜」と同じ発想です。

「あ゛ー」は「あー」では、言い表せない、濁った叫びなのでしょう。心の底から出る、軋むように、絞るような、毒々しい、どぎつい、ぎりぎりの叫びと言えばいいのでしょうか。母音の「アー」を発音しようとして、喉の奥の口蓋垂が音の流れを封鎖してしまって、どうしようもない感じがとても強く感じられます。

また、尾田栄一郎のマンガ『ONE PIECE』第590話(集英社)には主人公が「仲間がいる゛よ!!!!」と叫んでいます。この「る゛」について、作者の尾田さんがどのように思っていたのかはわかりませんが、主人公の目に涙がいっぱい溜まっているところを見ると「仲間がいるよ」の「る」で、流れ出す涙が鼻に打ち寄せてきて、今にも悲しみをぶちまけながら、これが最後の涙だ! というところを思いっきり表現しているように思えます。

■「五十音図」に縛られると日本語の「情」「曖昧さ」消える

五十音図の原型は、現在の石川県加賀市山代温泉で作られました。明覚上人(1056~没年不詳)という人の研究によるものです。仏教経典が書かれたサンスクリット語、それを翻訳した漢文、それを日本語として正確に読むためにはどうすればいいのかと、明覚は、科学的な視点で、日本語の「音」を、研究し「五十音図」を作ったのでした。

しかしながら、日本語は「曖昧さ」にこそその核があります。これは、「膠着語」という言語の性質によるのかもしれません。「てにをは」という助詞を使えば、言葉は「膠(糊)」でペタペタとくっつくようにして繋がっていき、終わるところを知りません。一方、漢文やヨーロッパの言語は、「煉瓦を積み重ねたような構造」を持っています。たとえば漢詩を構成している文字(煉瓦)の一個を抜いてしまうと、途端に全体が音を立てて瓦解してしまいます。

「五十音図」は、サンスクリット語というインド・ヨーロッパ語族の言語に影響を受けて生まれてきました。言語学的に非常に論理的な構造で作られたものでしょう。ですが、そのロジックに縛られてしまうと、日本的な「情」「曖昧さ」が、消えていってしまいます。

ところで、平安時代は、日本語にとって、まさに近代日本が生まれた明治時代に匹敵するほどの大きな変革の時代でした。〈ひらがな〉の登場が『古今和歌集』編纂と同時期の900年頃です。

(*その頃に活躍した)菅原道真(845~903)は、漢学の知識によって高級官僚になった人です。漢学、中国語によって思考法を磨いた道真は、官僚的かつ男性的な人だったのではないかと思うのです。女性的な和歌もたくさん作っていますが、現在形でものを考える人だったと思います。どちらかと言えば、写真を撮るように、一瞬のうちにすべての情景を凝縮して見ようとする人です。

一方、和歌は、持続する時間を共有できる性質があります。勅撰である『古今和歌集』から一気に女性を中心にした和歌文学が起こる時、そこに必要だったのは男性の「現在」への対峙を主眼とする視点ではなく、むしろ継続する時間をさまざまなパースペクティブから共有するという女性的な質感が必要になってきたのではないかと思うのです。それは漢文、漢詩では日本人が表現できなかった日本的質感をもった「奥行き」や「周縁」「深さ」を表すための変革だったのかもしれません。

■「い゛」「え゛」「な゛」「や゛」「を゛」などもありだ

さて、「五十音図」は「絶対」のものではありません。明覚が導き出した便宜的な「象徴的文字指標」でしかないのです。そうであれば「五十音図」を「日本語」の音韻体系を描いた完璧な「音図」だと思わない方がいいのではないでしょうか。

たとえ話を使って説明しましょう。虹は何色ありますか? 日本では、「赤」「橙」「黄」「緑」「青」「藍」「紫」の計7色が一般的と言われますが、それぞれの色はグラデーションと呼ばれる段階的な色調変化のわかりやすい部分を取り出したものにすぎません。「五十音図」に書かれたそれぞれの「仮名」も、虹とまったく同じ様なものです。

「あ」という音は、発音記号で[a]と書かれる以上に他の音も内包しています。[a](あ)は、何も舌を動かさない状態で、喉にも唇にも力を入れず、音を出すと出てくる音です。「あー」と声を出しながら、舌の先を、下の歯茎につけてみてください。すると「あー」と言いながら「えー」にも似た音になってしまいます。さて、この音は「あ」なのか「え」なのか、どっちでしょう。

五十音図に配列される「あいうえお」から「ん」までの文字は、虹のように並ぶ音色の代表的な部分だけを抽出して書かれた記号です。そうであれば、この「絶対的」だと思われる「五十音図」を、我々の手でもっと自在に変化させ、さらに細かな日本語の音、日本語のニュアンスが伝わるようなものに作り替えてみませんか。マンガですでに使われている「あ゛」「ん゛」など「゛」を加えるのもひとつの方法でしょう。「い゛」「え゛」「な゛」「や゛」「を゛」などもあってもおかしくありません。

かつて、戦後の日本の文学、文化の牽引者のひとりだった司馬遼太郎は、フランス文学者・桑原武夫との対談(『日本語の本質 司馬遼太郎対話選集2』文春文庫)で、小説の文章も新聞記事の文章もほとんど変わらないものになってしまったので、読みやすくなって、平板になったと語っています。

これに桑原は、「そういう文章は、おっしゃる通り戦後に確立したのだと思います。国民全体の文章能力がレベルアップしました」と答えています。同じ対談から桑原の意見を引いてみたいと思います。

【司馬】例えばフランスでは、オルトグラフ(つづりを正しく書くための正字法)などを大変にやかましく教えますね。

【桑原】ええ、そうです。しかし、わたしは言葉については改革派で、フランス語にしてもああいうむずかしい正字法がいいとは思っていません。日本語のカナヅカイも同じことがいえると思うんです。言葉は文学や詩のためだけにあるのではない。国民が幸福な生活をするための、楽しい感情生活をするための道具でしょう。

さて、桑原の「国民が幸福な生活をするための、楽しい感情生活をするための道具」としての「日本語」は、創られているのでしょうか。

情報通信革命が進む現代は、明治維新に続く100年に一度の大きな変革期に突入していると考えられます。そんな今だからこそ、五十音図を発展させて考えてみるべき時を迎えているのではないかと思うのです。

※「*」がついた注および補足はダイジェスト作成者によるもの

■コメントby SERENDIP

著者は、方言に注目する、新しい「いろは歌」や「五十音図」を創造するなどして「日本語をもっと遊ぼう!」と提唱し、本書を結んでいる。常識にとらわれず、より感情を豊かに表現できる日本語を創っていくことで、柔軟で「奥行き」があり、多様性あふれる日本文化を取り戻せるのではないだろうか。もちろん公的な文章や大事なことを伝えるメールなどで「あ゛」や「ん゛」などを使うことはできないが、「こういう表現もできる」と想像を膨らませるだけでも違ってくるだろう。そうして、意識して日本語の使い方を広げていけば、思考も同様に豊かになり、さまざまな問題にも柔軟な解決策を発想できるようになっていくのかもしれない。

----------

----------

(書籍ダイジェストサービス「SERENDIP」)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

2023年から2024年の急成長ぶりが凄まじい…半導体企業のスター「エヌビディア」と「日本のゲーム機」の深い関係

プレジデントオンライン / 2025年1月28日 8時15分

-

ノートの真ん中に「1本線」を引くだけ…書くのが遅い人でも「誰が読んでもわかるメモ」を作れるシンプルな方法

プレジデントオンライン / 2025年1月24日 7時15分

-

あご先の赤いぼつぼつ、ニキビ跡だと思い込んでいませんか?実は「歯の噛みしめ」のせいだった!

OTONA SALONE / 2025年1月22日 12時6分

-

この記事にも誤字があります “日本語の間違い本”が話題の理由

ITmedia ビジネスオンライン / 2025年1月9日 7時40分

-

台湾メディアの妙な日本語解説、「ありがとう」の語源はポルトガル語?

Record China / 2025年1月9日 0時0分

ランキング

-

1スズキ、新型『ジムニー ノマド』注文停止を発表し謝罪「販売計画台数を大きく超える約5万台のご注文」

ORICON NEWS / 2025年2月3日 15時49分

-

2東京女子医大、"女帝"が残した「負の遺産」の実態 「女カルロス・ゴーン」が引き起こした機能不全

東洋経済オンライン / 2025年2月3日 8時0分

-

3スシロー「鶴瓶氏を削除」が完全に見誤ったワケ 企業は「CM取り下げ」をどこで判断すべき?

東洋経済オンライン / 2025年2月3日 17時35分

-

4スタバVS.コメダ 日米コーヒーチェーン徹底比較で見えてきた立ち位置

ITmedia ビジネスオンライン / 2025年2月3日 8時0分

-

5「Suica」が今のままでは生き残れない理由 10年計画で汎用的なスマホ決済サービスを標榜

東洋経済オンライン / 2025年2月3日 8時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください