「ぼくらは立派な大人ではなく、立派な少年になることを目指した」鈴木敏夫が考える日本のアニメ文化のルーツ

プレジデントオンライン / 2023年1月1日 15時15分

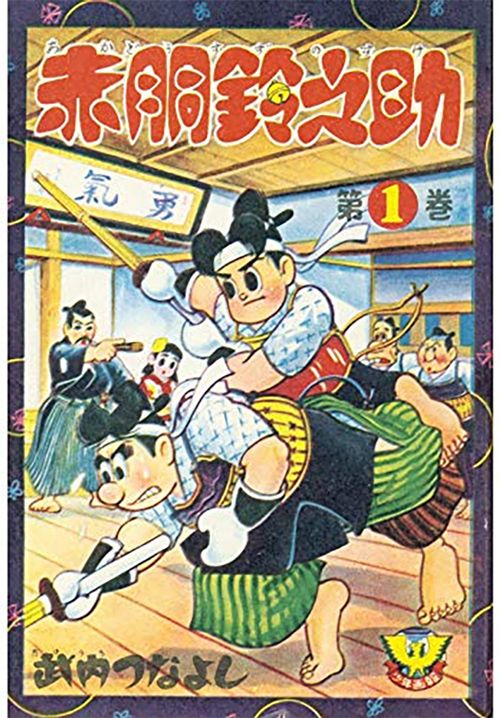

■戦後、少年たちが夢中になった『赤胴鈴之助』

――最初に読んだ本は何だったんですか?

【鈴木】はっきりとは思い出せないんだけど、やっぱり漫画だったんでしょうね。うちは親父が漫画好きで、ぼくに初めて買ってくれた本は、月刊少年漫画誌『少年画報』でした。そのなかでも、ぼくが最初に好きになった『赤胴鈴之助』(※)は夢中で読んだ覚えがある。

自覚的に読んで、強い影響を受けた本というと、やっぱり『赤胴鈴之助』になるのかなあ。よく模写もしていたから、赤胴鈴之助の顔ならいまだに何も見ずに描けますよ。

――『赤胴鈴之助』は江戸時代の剣士の話ですよね。

【鈴木】江戸に千葉周作道場というのがあって、そこには錚々(そうそう)たる剣士たちが集っていて……なんていう剣豪ものの基本的な知識は、この漫画から手に入れたんです。

とにかく『赤胴鈴之助』は大人気で、貸本屋はもちろん、床屋さんとかにも必ず置いてあって、いろんなところで読んだ覚えがある。ドラマの主題歌なんかもよく覚えてますよね。

「剣をとっては 日本一に 夢は大きな 少年剣士 親はいないが 元気な笑顔 弱い人には 味方する」ってね。

とにかくすごい人気だった。『少年画報』の連載があって、単行本が出て、ドラマになって、映画にもなった。全部観たいし、聴きたいんだけど、ぼくにできたのは『少年画報』の連載を読むことだけだったんです。あとは単行本を床屋さんで読むしかない。

あとから知るんですけど、ラジオドラマには、当時小学生だった吉永小百合が千葉さゆりの役で出演してるんですよね。

*『赤胴鈴之助』。1954〜60年、『少年画報』に連載。作者は福井英一(第1話)、武内つなよし(第2話以降)。57〜59年にラジオドラマ、テレビドラマが放送された。

■“子どものための漫画”が誕生

――映画は小さい頃からよく両親と観に行っていたんですよね? チャンバラならお父さんが連れて行ってくれそうな感じがしますけど。

【鈴木】『赤胴鈴之助』はやっぱり子どものものだから、親父としては別に観たくないわけです。子どものためにわざわざそういうものを観に行くという親じゃなかったですね。

――「鈴之助のように強くなりたい」と思って、主人公に感情移入して読んでいたわけですか?

【鈴木】小さかったから、とにかく夢中でしたよね。でもあとから振り返ってみると、子どもたちの間にあった「大人が信用できない」という気分も関係あったと思うんですよ。戦後、日本が名実ともに独立を回復したのが1951年のサンフランシスコ講和条約でしょう。大雑把にいうと、それまではチャンバラものは禁止だったんです。

──GHQが軍国主義につながるような文化は排除しようとしていた?

【鈴木】そう。小説も漫画も映画も、戦時中は戦意高揚の道具に使われたから、戦後は禁止された。

ところが、独立とともにそれがもういちど解禁される。その流れで生まれたのが『赤胴鈴之助』だったんじゃないかと思うんです。

――解禁されてみると、やっぱり日本人は剣豪もの、チャンバラが大好きだったと。

【鈴木】というのか、そもそも『赤胴鈴之助』のような子どもが主人公の漫画は戦前にはなかったんじゃないかと思うんですよ。ちゃんと調べたわけじゃないけど、田河(たがわ)水泡(すいほう)の『のらくろ』(1931年から『少年倶楽部』に連載)なんかも大人が読んでいたわけだし。

――じゃあ、なんで戦後、子どものための漫画をつくろうということになったんでしょう? それもGHQの方針ですか。

【鈴木】いや、自然発生だと思う。戦後しばらくは戦争孤児たちがたくさんいて、復興してからも貧困でつらい目に遭っていた子どもたちは多かった。それは日本が戦争に負けたからで、その戦争をやっていた大人たちは信用できない。時代の根底にそういう気分があったと思うんですよ。

――いままで偉そうにしていた大人たちがアメリカの言いなりになり、教育もまったく変わった。子どもたちとしてはショックを受けますよね。

【鈴木】やっぱり「負けた」というのが大きかったんだと思う。戦争に負けちゃった日本は嫌い。手のひらを返した大人は信用できない。だから、戦後の漫画では子どもが主人公になり、武器を持って悪い大人と戦うようになった。

ぼくが知るかぎりこういう物語は世界にはない。日本に特有の現象なんです。戦後の子どもの目には、大人の剣士と戦って勝つ赤胴鈴之助がやっぱりかっこよく見えたんですよ。

■描き手も「子ども」だった

――ただ、そういう漫画を描いているのは、負けた大人たちだったわけで……。

【鈴木】いや、戦後のいろんなヒーローを生み出したのは、みんな16、17歳ぐらいでデビューした人たちなんですよ。高校に行くお金がないから、みんな中学を卒業して、食っていくために漫画を描いていた。

そのなかでひとりだけ違っていたのが手塚治虫さんです。なんといっても手塚さんは大卒だし、しかも医学部ですからね。でも、それはあくまで例外で、日本の漫画界の根っこには戦後の貧しさ、学校に行けなかった人たちがいるんです。

――漫画は生きていくため、稼ぐための手段だったんですね。

【鈴木】彼らは16歳で一家を支えなきゃいけなかった。だから、主人公が少年だったのは単なるファンタジーじゃない。自分自身が必死で闘っていたんです。それでリアリティがあったんでしょうね。『赤胴鈴之助』の「親はいないが 元気な笑顔」とか、『まぼろし探偵』(桑田次郎[二郎]原作、59年にテレビドラマ化)の「親に心配かけまいと」という歌詞は、それを象徴していますよ

時代はあとになるけど、『じゃりン子チエ』(はるき悦巳(えつみ) 作)なんかも、お父さんより娘のチエのほうが大人なわけでしょう。それが日本の漫画の大きな特徴だったんじゃないですかね。

■60年代に戦記物が復活

――戦後の漫画で描かれた子どもが大人や悪者をやっつけるジャイアント・キリングの痛快さは普遍的なものだと思うんです。でも、戦後史の文脈で言うと、大人や悪者=アメリカという方向に行く可能性もあったんじゃないですか?

【鈴木】『赤胴鈴之助』の頃にはなかったんじゃないかな。それを本格的にやるようになるのはもう少しあとですよ。独立後もしばらくの間は、どこかアメリカに気を遣っている雰囲気があって、反米的な作品はあんまりなかったと思う。

ところが1960年代になると、太平洋戦争を扱ったものがたくさん出てくる。それを意図的に仕掛けたのが『週刊少年マガジン』だったんです。

漫画ではちばてつやさんの『紫電改のタカ』が連載されたり(63〜65年)、活字のページには「こうしたら日本が勝っていた」という太平洋戦争の“架空戦記”が載るようになった。同じ時期、『週刊少年キング』には辻なおきの『0(ゼロ)戦はやと』が連載されたりね。月刊漫画誌の時代には戦記物はほとんどなかったんだけど、週刊誌になって復活してきたんです。

たとえば、『紫電改のタカ』は台湾が舞台で、最後はみんな特攻で死んでいく。たぶんそういうものに感動しちゃう精神構造が日本人のなかに残っていたんでしょう。ただ、大人向けの作品で露骨に描くわけにはいかない。そこで子ども向けの漫画を使って表現した──これはぼくの想像ですけどね。

■遅れてきた軍国少年時代

【鈴木】まあ、子ども心にもなんとなくわかってはいるわけですよ。日本は戦争に負け、GHQに占領されて、民主化と非軍事化が行われた。でも、数年も経たないうちに朝鮮戦争が始まって、日本は“逆コース”を辿る。ぼくらが小学校に上がる頃には自衛隊も創設されたわけでね(1954年)。

実際、小学4年生のとき、高橋くんという友達からこんなことを言われるんですよ。

「いよいよ軍隊が復活して、徴兵制が始まるぞ。おれたちは大人になったら軍隊に行くんだから、いまから心の準備をしなきゃいけない」

冗談じゃないんです。真剣なんですよ。だから、ぼくも信じましたよね。「おれたちは戦争をやらなきゃいけないのか。殺されるのいやだな……」と思ったのを覚えてます。

――戦争が終わってから十数年しか経っていないわけで、またいつ起きてもおかしくないという感覚は残っていたんですね。

【鈴木】残ってました。そういう社会の雰囲気のなかで、『マガジン』は架空戦記をやりまくった。みんな読んでましたね。そのせいで、ぼくらは遅れてきた軍国少年をやることになるんです。馬鹿馬鹿しかったですけどね。

■権威を信じない戦中生まれ、矛盾だらけの団塊世代

──『マガジン』はそれを売りにしていたわけですか。

【鈴木】『マガジン』には仕掛け人がいたんですよね。だから、復古調をやったのはもっぱら『マガジン』で、『サンデー』はもっと自由で、民主主義的でした。『マガジン』は戦記物ブームによって『サンデー』に伍していくんです。

――平和憲法ができて民主化されたといっても、国民の心理は変わらないというか、ずっと軍国主義や天皇制ファシズムを信じてきた人たちもいたわけですよね。戦後75年経ったいまでも零戦や特攻を賛美する人がいるぐらいですから。

【鈴木】だけど、その一方には高畑さん(高畑勲)みたいな人もいたわけです。高畑さんの世代は戦時中に子ども時代を過ごして、空襲も経験しています。戦後は教科書を墨で消さなきゃいけなかったんですよ(※)。

これは強烈な経験ですよね。精神構造にも大きな影響を与えたと思う。だから、高畑さんは最期まで国家とか権威を信じなかった。それは徹底してましたね。アニメーターの大塚康生さんにもそういうところがあった。もう少し世代が下の宮さん(宮﨑駿)なんかは、そこまでじゃないけど。

それがぼくら団塊の世代になると、軍国主義の復刻版みたいなものを読みつつ、アメリカから入ってきた映画やら音楽やら、大衆文化のおもしろさも享受する。だから、ぼくらのなかにはスローガンとしての反米と、アメリカ文化へ憧れが共存しているんです。

――矛盾を抱えながら。

【鈴木】そう、矛盾だらけなんです。戦前の教育をよく知っているわけじゃないけれど、かつては小中学校で「修身」という道徳教育があったわけでしょう。それは形を変えて『赤胴鈴之助』のような漫画のなかにも含まれていますよね。

ぼくらはそういう古くさい道徳や倫理を、漫画や絵物語(挿絵入りの物語)を通してあらためて学んだんだと思う。さっきの「親に心配かけまいと」という歌詞なんかもそうだけど、じわじわと染みこむように入ってきてたんですよ。そういう漫画が多いなかで、手塚治虫さんだけは違っていたんですけどね。

*戦後、GHQの指示によって戦意昂揚をうたった文章などが墨で塗り潰された。

■宇宙戦艦ヤマト人気に怒りの涙を流した手塚治虫

――手塚さんとか高畑さんのような知識人からすると、軍国主義を思い出させる戦記物ブームなどは耐えがたかったでしょうね。

【鈴木】それはぼくも嫌いでしたよ。手塚さんとは編集者になってから知り合って、亡くなるまで付き合うことになるんですけれど、一番印象的だったのは『宇宙戦艦ヤマト』をめぐる座談会ですよね。『アニメージュ』の企画で、手塚さんに司会になってもらって、アニメ業界の人たちに『ヤマト』がヒットした理由を語ってもらったんですけど、手塚さんは真剣に泣きだしたんですよ。

手塚さんが漫画を描く上で大切にしてきたのは、科学的なものの見方を子どもたちに教えたいということと、二度と戦争を起こしてはならないということ。そういう確固たる信念を持っている人でした。

ところが、戦艦大和と言えば旧大日本帝国の象徴でしょう。まさに復古調の最たるものですよね。そういうものが若者の間で大人気になっていることに手塚さんは衝撃を受け、怒りのあまり涙を流したんです。「こんなものがブームになるなんて……ぼくたちが戦後やってきたことはなんだったんだ」って。

■大人になっても漫画を読み続けた第一世代

――鈴木さんの少年時代の話に戻りますが、当時の月刊少年漫画誌を見ると、漫画だけでなく絵物語がかなり載っていたんですね。子どもたちは漫画と絵物語はそんなに区別せずに両方読んでいたんですか?

【鈴木】格で言うと絵物語のほうが本来は上なんです。それが徐々に逆転していくんだけど、この時代はその過渡期ですよ。まだ絵物語が巻頭だったりするでしょう。それが『サンデー』と『マガジン』の登場以降、だんだん絵物語が追いやられて漫画が前面に出てくるんです。

さっきも言ったように、義務教育を終えると同時に漫画家になる人たちが、戦後ワッと出てきて、結果的に絵物語を蹴散らしていく。そういう漫画を浴びるように読んだ最初の世代がぼくら団塊の世代。当時はよく「漫画を読むと馬鹿になる」と言われましたね。

それまでは漫画を読んだとしても小学校の高学年で卒業するのが普通だったんだけど、それがぼくらは中学生になっても読む。高校生になっても読む、挙げ句の果てに大学生になっても、就職してからも読んだ。

――それに合わせて各年齢に応じた漫画雑誌が次々に創刊されて、作品もバラエティ豊かになっていったわけですね。

【鈴木】だから、ぼくらは大人になっても漫画を読み続けた第一世代、いわば漫画の申し子ですよ。それでも物心ついたばかりの頃はやっぱり絵物語だったんです。これはさっきの戦後の話とも絡むんだけど、そもそも戦争中、子どものための雑誌はあったか?

――そういう余裕はなかったでしょうね。

【鈴木】という気がするんですよ。あっても『少年倶楽部』とか数えるほどでしょう。そのなかで漫画が占める割合はほんとにごく一部。それが戦後ほどなくして、こういう少年雑誌が続々と出始めた。そして、漫画が大手を振って掲載されるようになる。

それでね、いまあらためて見て「あれ?」と思ったのは、最初に手塚さんがいて、それに刺激されて他の漫画家が出てきたと思い込んでいたんですけど、どうも手塚さんと同時に出てきた人たちが大勢いたんですね。

――実際、昭和20年代の少年雑誌にこれだけ漫画が載っているということは、戦争中から漫画家予備軍はけっこういた?

【鈴木】そういうことかもしれない。それで戦争が終わり、アメリカに占領される。さっき話したように大人が自信を失っていた時期ですよね。

子どもが社会の主役として躍り出て、日本独自の子ども文化が誕生する。そこに向けて漫画を提供するというのは、文化的にも商売的にも画期的なことだったんじゃないか……なんて気もしますね。あくまでぼくなりの見方ですけどね。

■「立派な少年にならなければならない」

――なるほど。終戦後、中学を卒業したばかりの“子ども”が、少し年下の“子ども”に向けて漫画を描き、独自の子ども文化をつくってきた。

【鈴木】その集中砲火を浴びたのがぼくらの世代ですよ(笑)。

――そう考えると、その後、日本が子ども向けの漫画、アニメ、ゲーム市場をリードしてきた理由もわかる気がしますね。

【鈴木】漫画の影響っていろいろあって、たとえば「自分が主役にならなきゃいけない」という意識も植え付けられたんですよ。物心つかないうちに。

――漫画に出てくるヒーローにみたいにならなきゃいけないと?

【鈴木】そうです。大人が自信を失ってぼんやりしている間に、16歳の漫画家がヒーロー物を描くでしょう。それを読んだぼくらは立派な少年になって、この国をなんとかしなきゃいけないと思った。

――立派な大人じゃなくて、立派な少年にならなきゃいけない。

【鈴木】だから、『赤胴鈴之助』も流行るんですよ。

――でも、それってけっこう根深い価値観というか、ぼくら団塊ジュニアの世代にも、ちょっと残っているような気がします。

■宮﨑駿の中に息づく少年漫画誌

――『赤胴鈴之助』って、後にアニメ化されたとき、宮﨑駿さんも一部演出していますよね。

【鈴木】そうなんだけど、宮さんはときどきぼくのことを馬鹿にして言うんですよ。「どうせ鈴木さんたちは『赤胴鈴之助』なんかが好きだったんだろう。あんなくだらないものを読んで」って。

「おれは違うぞ」と言いたいわけだけど、8歳下のぼくらの世代がそういうものに熱中していたことを知っているのって変でしょう。

――じつは宮﨑さんも読んでいた?

【鈴木】そう。つまり、高校生になっても少年漫画を読んでいた。そうすると、宮﨑駿という人が見えてくるでしょう。だから、ちょっと変わった人間になっちゃったんですね(笑)。

いっしょに仕事を始めてからも、宮さんがことあるごとに言っていたのが、「少年が主人公の物語をやるべきだ」ということ。あまりにもしつこく言うもんだから、ぼくもある日爆発しちゃって。「宮さん、言いたくないですけど、少年が主人公の物語はぼくが子どもの頃にもてはやされただけで、その後はないんですよ。だってアメリカにありますか? ヨーロッパにありますか? どこにもないでしょう」と言ったら、ほんとにびっくりしてましたね。

それでも、宮さんは少年が旅立ち、苦難を経験し、成長していくという物語をつくりたくてしょうがなかった。それはやっぱりあの時代の漫画を読んでいたからなんです。

■世界中の内気な子を慰める日本の漫画・アニメ

――子どもが主役のフィクションという意味では、欧米でも児童文学が昔からありましたけど、日本の漫画のようなキャラクターはあまり思い浮かばないですね。

【鈴木】そう思いますよ。だからまあ、他の国から見たら稚拙というか、レベルが低く見られることもあったんじゃないですか。

――ところが、それがいまや、ジャパニメーションとか、クール・ジャパンとか言って、海外の若者が夢中になっている。不思議ですね。

【鈴木】たしかにファンは増えましたけど、そういう文化はメインにはなっていないんじゃないかな。

――マンガ・アニメがサブカルチャー扱いなのは変わらないかもしれないですけど、宮﨑さんがアカデミー名誉賞を受賞したり、アカデミー映画博物館のこけら落としが宮﨑駿展だったり、ジブリだけはメインカルチャー扱いじゃないですか。それがまた不思議なところで。

【鈴木】おかげさまでそうなったんですけれどね。日本のマンガ・アニメが欧米人に与えた影響がひとつあるとすれば、子どもたちの自己確立の問題でしょうね。アメリカにしろ、ヨーロッパにしろ、向こうの子どもたちは早くから自己確立を求められるじゃないですか。家庭でもそうだし、学校教育でも自分の考えを言葉にしたり、人の前で発表したりしなくちゃいけない。

それって内気な子にとってはつらいですよね。そういうとき、「そんなことできなくても大丈夫だよ」と慰めてくれるもの。それが日本のマンガ・アニメだったんじゃないですかね。

■海外でのネット配信の大反響

――たしかに、ナイーブな子たちには救いになったかもしれませんね。自分と同じことで悩んでいる人がいると知って、ちょっとホッとする。そういう慰めが物語の効用だったりもしますからね。

【鈴木】でも、ぼくはあるとき驚かされるんです。映画祭やキャンペーンで海外に行ったら、突如、大勢の“オタク”が登場するようになったんです。最初は「どうなっちゃってるんだろう⁉」と思った。

――そういう若き外国のオタクたちがジブリ作品に夢中になっている。それがここ十数年の状況ですよね。

【鈴木】いまやそれがもう一般の人たちにも広がっているんです。たとえば、アリアナ・グランデという歌手が「私の人生を支えてくれたのは『千尋』ですと言ったりしてね。ぼくはよく知らないけれど、アメリカのスターなんでしょう? そういうところまで行っちゃったんですよ。

まだ自分のなかでも整理できていないことを思いつくままにしゃべっちゃうと、最近びっくりしたのがNetflix(米国はHBO Max)。一昨年から契約して、海外でジブリ作品の配信を始めたんですけど、とんでもないことが起きちゃったんですよ。世界中でものすごい数の人が見ているんです。もうNetflixの人たちもびっくりなんですよ。「自分たちの想像を上回った」と言って。それをあのおじさんがやったんですからね。

――おじさん?

【鈴木】宮﨑駿ですよ(笑)。まあ、ぼくも加担したんですけどね。

――いろいろな人たちが神輿を担いでがんばったわけですよね。鈴木さんを筆頭に、アニメーター、スタッフ、製作委員会の人たち……。

【鈴木】そうです。でも、中心にいる本人はまったく自覚がないですよね。世界で何が起きているか知らないし、興味もないから。

でも、それもこれも、もとを辿れば戦後の漫画から始まったわけでしょう。それがアニメになって、ジブリで映画をつくっているうちに、とんでもないことが起きちゃった。いったい、宮さんとぼくは何をやってきたのか……。

■手渡されていく「通俗文化のバトン」

――アカデミー賞とかNetflixの世界配信につながるルーツは『少年画報』にあった。そう考えると大衆文化のつながりっておもしろいですね。

【鈴木】そのまた根っこにあるのは敗戦ですよ。

――敗戦のショックが日本独自の子ども向け漫画を生みだして、それに影響を受けた宮﨑さんがつくった映画が、今度は世界中の人に影響を与えている。

【鈴木】こういう話って、本来は研究に値しますよね。一概にマンガ・アニメブームと言っているけど、そのルーツとか関係性について、詳しく研究した人はまだいないんじゃないかな。

――日本の漫画とはいったい何だったのか。パンドラの蓋を開けてしまったのか? 鈴木さんがよく言う“ジブリの功罪”ともつながる話ですね。

【鈴木】本当はそれを解き明かさなきゃいけないわけでしょう。宮さんのことだけじゃなく、宮さんに辿り着くまでの日本文化の歴史を。

――そうですね。漫画の前には絵物語があり、宮﨑さんも鈴木さんも影響を受けた江戸川乱歩があり、宮﨑さんが言うところの「通俗文化のバトン」はずっと手渡され続けてここまできたんでしょうから。

----------

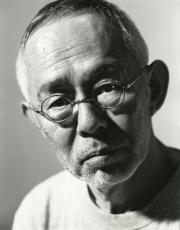

スタジオジブリ代表取締役プロデューサー

1948年、愛知県名古屋市生まれ。徳間書店で『アニメージュ』の編集に携わるかたわら、1985年にスタジオジブリの設立に参加、1989年からスタジオジブリ専従。以後ほぼすべての劇場作品をプロデュースする。著書に、『ALL ABOUT TOSHIO SUZUKI』(KADOKAWA)、『ジブリの文学』(岩波書店)、『南の国のカンヤダ』(小学館)、『仕事道楽 新版――スタジオジブリの現場』(岩波新書)など多数。新著に『読書道楽』(筑摩書房)がある。2023年1月3日(火)~1月23日(月)、松屋銀座8階イベントスクエアにて「アニメージュとジブリ展」を開催。アニメージュの編集長だった鈴木氏が宮﨑駿・高畑勲両監督に出会い、「風の谷のナウシカ」「天空の城ラピュタ」の映画製作に至るまでの道のりを紹介する。https://www.ghibli.jp/event/animage/

----------

(スタジオジブリ代表取締役プロデューサー 鈴木 敏夫 聞き手・構成=柳橋閑)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

戦後世相を背景に個を描く 『日本蒙昧前史 第二部』 〈聞きたい。〉磯﨑憲一郎さん(作家)

産経ニュース / 2024年7月21日 7時0分

-

映画『キングダム』に女性もハマる「4つの理由」。“人気俳優の出演”だけじゃない

女子SPA! / 2024年7月20日 8時44分

-

【舞台コラム】18歳以下は無料招待も! 子どもも楽しめる夏休みにおすすめのミュージカル&舞台

エンタメOVO / 2024年7月20日 8時0分

-

家族で楽しめると思う東京の美術館ランキング! 2位は「長谷川町子美術館」、1位は?

オールアバウト / 2024年7月16日 7時50分

-

宮崎吾朗監督、ジブリパーク第3期に前向き発言 東京・天王洲で「ジブリパークとジブリ展」開催

ORICON NEWS / 2024年6月28日 11時25分

ランキング

-

1トヨタの新型「ランドク“ルーミー”」初公開!? 全長3.7m級「ハイトワゴン」を“ランクル化”!? まさかの「顔面刷新モデル」2025年登場へ

くるまのニュース / 2024年7月23日 11時50分

-

2ダニ繁殖シーズン到来…アレルギー持ちや痒くてたまらない人はカーペットと畳に注意

日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年7月24日 9時26分

-

3【520円お得】ケンタッキー「観戦バーレル」本日7月24日から期間限定発売! SNS「絶対に買う」の声

オトナンサー / 2024年7月24日 12時40分

-

4話題作なく総崩れ?「夏ドラマ」評価分かれる背景 クドカン新作と日曜劇場は厳しい評価の一方…

東洋経済オンライン / 2024年7月24日 12時0分

-

5義母と元夫は減塩生活中!? 嫁に去られた親子の今…【お義母さん! 味が濃すぎです Vol.48】

Woman.excite / 2024年7月15日 21時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください