「解雇手当=賃金30日分では低すぎる」お荷物社員をお金で解雇できれば定年による給与大幅ダウンは回避できる

プレジデントオンライン / 2022年12月28日 11時15分

■議論沸騰「厳し過ぎる解雇規制」の緩和、3つの誤解

日本の賃金水準は、過去20年間以上にわたってほとんど上昇していない。この異常さがようやく最近になって認識されており、その改善のために成長分野への労働移動が唱えられている。この手段のひとつとして、現行の「厳し過ぎる解雇規制」の緩和があげられているが、ここには三つの誤解がある。

第1に、日本の労働法では、組合活動の保護や育児休業などの場合を除き、解雇の際には30日分の賃金支払の義務付けしかない。この解雇手当さえ支払えば解雇は原則自由のため、日本はOECD基準による国際比較では、むしろ解雇規制の弱いグループに含まれている。

第2に、解雇紛争についての民事訴訟では、経営者の解雇権を前提として、その「権利濫用の有無」が争点となる。ここでは、「解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合には無効」という労働契約法の漠然とした基準しかないため、その具体的な解釈は裁判官任せとなっている。

例えばアル中で会社に被害を与えた重役の解雇まで無効とした仙台高裁判決(2010年)など、解雇が容認される基準は明確でない。また、裁判に長い時間がかかるため、資金力の乏しい労働者の利用は困難となる。このように解雇についての判例法の曖昧さが、「厳しい解雇規制」という誤解を生む要因となっている。

第3に、裁判で解雇無効判決が下されても、現実には和解金など、事実上の金銭補償で解決される場合が多い。しかし、その水準には、企業側の支払い能力などにより、大きなばらつきがある。実効的な解雇規制がないことにより、民事裁判に訴えられる労働者と、そうでない労働者との間に、補償金の大きな格差が生じている。この点で、現行の労働基準法の「30日分の賃金という低すぎる解雇手当」を、長年にわたって放置してきた厚労省の責任は大きい。

解雇の金銭解決方式の導入については、解雇を容易にしたい経営側と、雇用を守りたい組合側との労使対立という見方が一般的である。しかし、いくら制度が導入されても、それで解雇が容易になるか否かは、設定される補償金の水準次第である。現行の解雇規制の「緩和」ではなく、むしろ個々の労働者の状況に応じた、解雇の金銭補償金額のルールを明確にするための「規制の新設」が求められている。

■解雇紛争の手段で異なる補償金額

厚生労働省労働条件部会(12月6日)に、労働政策研究・研修機構が作成した解雇の金銭解決の現状についての綿密な資料が提出された。これによれば、労働審判・あっせんでは、500万円以上の金銭補償額が全体の12%に過ぎないのに対して、民事裁判での解雇無効判決後の和解金では32%を占めており、3倍近い差が生じている。

とくに雇用者1万人以上の大企業については、労働審判などでは平均した補償金が4.2月分の賃金に対して、民事裁判では20.4月分と、より大きな差がある。これは、紛争解決までの期間が、前者は1年以内が56%に対して後者は20%に過ぎず、逆に2年以上が2%に対して29%と長期化していることに。

これらの結果から、仮に、欧州主要国で普及している解雇の金銭補償ルールが日本でも定められれば、現在は短期間で決着のつく労働委員会のあっせんや労働審判に依存している、主として中小企業の労働者も、長期になりがちな民事裁判のプロセスを踏まずに、相応の金銭補償を受け取れる可能性が大きい。

他方で、この欧州方式のルールが採用されれば、現在、わずかの補償金で労働者を容易に解雇できる中小企業の経営者にとって、補償金の下限を定められることは大きな負担増となる。逆に言えば、組合の支援などで長期間の裁判に耐え、多額の和解金を獲得できる可能性のある一部の労働者側にとっては、その金額に上限を課せられることに不満が生じる。

日本の企業別に分断された労働市場では、欧米のような労使間の階級対立よりも、企業間や労働者間に利害対立が存在することが、必要な労働市場の改革を阻んでいる大きな障壁となっている。

こうしたなかで、現在、厚労省の審議会で提案されている金銭解決方式は、本来の欧州方式とは異なり、金銭補償の申立は、企業には認められず、労働者側からだけしかできない非対称的なものである。これでは、せっかく解雇の金銭解決ルールが設定されたとしても、長期の裁判が可能な労働者は、あえてそれを使わずに、従来通りの職場復帰の請求を行い、青天井の和解金を請求することが有利となる現状に大きな変化はない。解雇の金銭解決は、労使双方にとって同一の原則に基づく、グローバルスタンダードの方式でなければ労働者間の公平性は達成できない。

■解雇補償金の水準とは

日本企業では、新卒社員を採用して長期の企業内訓練を通じた熟練形成に重点をおいている。その関係から、中途で退職すれば不利になるように、雇用保障や年功的賃金・多額の退職金などを設けることが一般的な慣行となっている。この「労働者を辞めさせない」ための仕組みが、社員の就業継続についての期待利益を高めるために、それだけ解雇が困難となる大きな要因となっている。

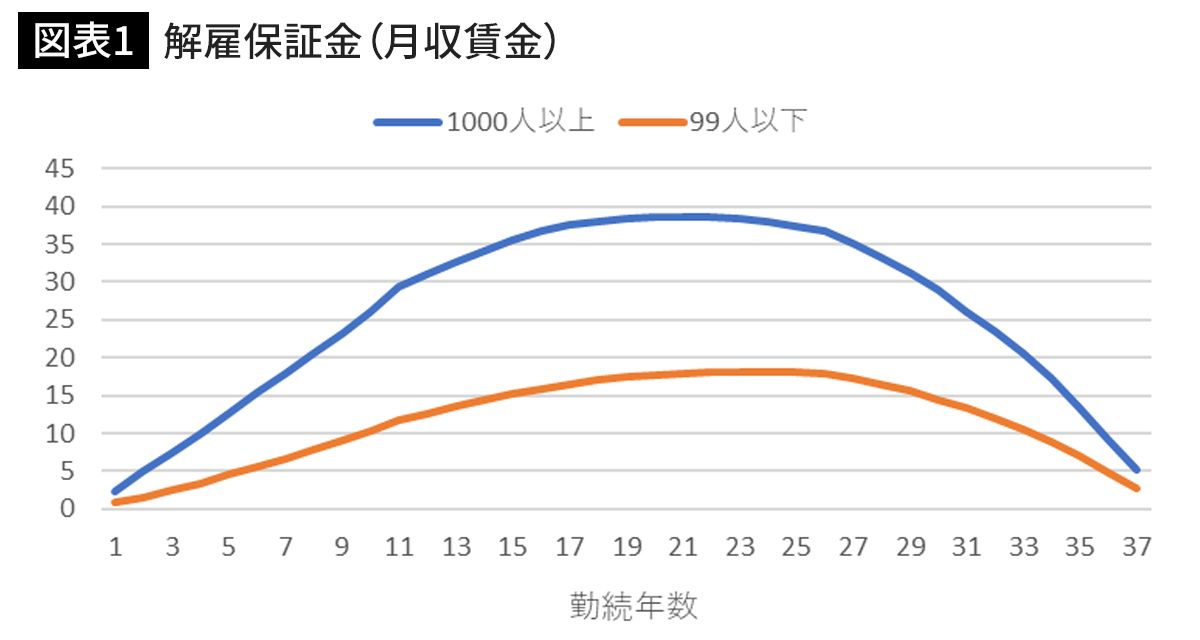

これは職種別にフラットな賃金が一般的な欧州との違いであり、それだけ解雇補償金の水準は高くなる。これは仕事能力の不足する社員に辞めてもらうには、解雇にともなう生涯での「逸失所得の補償」が必要となるためだ。具体的には、現在の企業で働き続ける場合と、再就職した場合との生涯所得の差分である。現在の企業での勤続年数が長いほど、転職により失うものが大きくなるため補償金の水準も高まる。他方、補償される定年までの年数が短くなれば、それだけ低下する。

この考え方を用いて、図表1のような逆U字型の解雇補償金の水準を試算した大内伸哉・川口大司「解雇規制を問い直す(2018)」では、そのピーク時に近い勤続年数20年の男性の逸失所得を完全に補償するためには、大企業では38.6月分(約1700万円)、小企業では17.7月分(約600万円)の賃金が必要とされる。仮に、これ位の金額の補償金を今後出さなければならないとすれば、企業が安易に解雇することの防止にもなろう。

なお、これは補償金の上限であり、仮に労働者側に何らかの責任があれば、その分は調整される。また、企業側にパワハラなどの不当行為があれば、この方式とは別の損害賠償請求の訴訟となる。

■労働者にとってのメリット

解雇の金銭解決の導入は、大部分の社員にとってもメリットは大きい。今後、働き手人口が持続的に減少していく中で、仕事能力に見合った待遇でなければ、条件の良い企業に移動する人が増えるのは必至で、結果的に、企業に対する交渉力は高まっていく。例えばコロナ下で大幅な旅客減に見舞われた大手航空会社では、社員の賃金をカットして雇用を維持という伝統的な手法を用いたが、その賃金では見合わないと判断した一部社員が自発的に離職したという(首藤若菜「雇用と賃金」2021)。

雇用の流動性が高まる今後の日本において、企業は、社員全員の雇用維持よりも、社内の個々のチームごとでの生産性向上を通じた賃金上昇を進めていくだろう。その際、こうした企業の方針に協力的ではない社員には一定の解決金を与えた上で別の適した働き場所を見つけてもらうという基本原則が、他の多くの社員の生産性向上に貢献することで支持を得るようになろう。

■定年制廃止のためのカギ

これはとくに個人としての仕事能力の差が大きな高年齢社員について重要となる。今後の高齢化社会では、急増する高年齢社員をどう活用できるかが、人事管理の大きなポイントとなる。その最大の障害となるのが、大企業の9割弱が60歳に定めている定年退職制である。

個々の社員の仕事能力の差は若年時に小さく、その後のキャリアパスなどを通じて次第に拡大する。それにも関わらず、一定の年齢に達したことのみを根拠に画一的に解雇することは、他の多くの先進国では禁止されている「年齢による差別」である。

これが日本で許容されているのは、年功賃金や雇用保障を際限なく続けられないことである。これは逆に、その二つの要因を改善すれば、日本でも定年制を廃止できることになる。

一律的な年功賃金を止めるためには、同一労働同一賃金の原則がある。これはすでに安倍政権で法制化されたが、正規と同じ勤続年数という(ほとんど存在しない)非正規間に適用という抜け穴がある。これを勤続年数に関わらず適用し、また正規労働者間でも実施することが必要となる。

一律的な年功賃金を止めるために、長期雇用保障の例外としての解雇の金銭補償を設ければ、雇用の安定性が損なわれるという見方もあるだろうが、一部の仕事能力を欠く社員の雇用保障のために、60歳時点でほぼ全員の雇用保障が失われるという、労働者全体にとっての損得を再考するべきだろう。

■60歳で一律に解雇する定年制は「野蛮な制度」である

高年齢者雇用安定法による定年再雇用の強制で、形式的には65歳までの雇用が保障された。しかし、再雇用の方式は、多くの場合、1年契約を更新する形の有期雇用であり、会社の中で責任あるポストに就けない。賃金も定年前の2割から3割減となったり、ボーナスがなくなったりする場合もある。それを嫌って、仕事能力の高い社員は離職する可能性が大きく、会社にとっても大きな損失となる。

本来は、会社のトップクラスを目指す一部のワーカホリックな社員を除く、大部分の社員は、40歳代頃からフラットな職務型賃金(※)に移行し、それに見合った仕事能力が維持される限り、自ら希望する時期に引退できる仕組みとなることが望ましい。高年齢者は早く引退して後進にポストを譲るべきという独仏の早期退職政策は、そのためのコストをだれが負担するかを考えなかったため見事に失敗した。

※「職務型」は年齢や在籍年数に関係なく、従事する仕事内容に応じて決められる賃金で、アメリカなど諸外国で広く採用されてきた。もうひとつの「職能型」は年齢や勤続年数、職務遂行能力(人物)の評価をもとに決められる賃金。

日本でも、今後の少子高齢化時代には、高年齢者はその年齢にかかわらず、仕事能力に応じて働き続け、税や社会保険料を負担することで、後代世代の負担を少しでも軽減させることが必要とされる。そのためにも、働き続ける意思と能力を持つ社員を60歳で一律に解雇する定年制という「野蛮な制度」を廃止する必要がある。

ただし、現行の長期雇用や年功賃金の慣行を、単に古い制度として廃止すべきという見方は早計である。企業内で長期的な熟練形成を図る現行の仕組みを尊重した上で、少子高齢化時代に対応した制度への修正が必要とされる。

雇用を含むあらゆる契約には、契約を解消するためのルールも同時に不可欠となる。現行の解雇手当という不十分な金銭補償の制度を、前出の逆U字型の解雇補償金のような形で解雇の際に勤続年数に応じた期待権を一定の条件の下で補償する新しい仕組みに置き換える。こうした改革は、企業だけでなく、多くの労働者、とくに定年制の廃止に結びつけられるなら、高年齢者には大きなメリットがある改革といえる。

----------

経済学者/昭和女子大学グローバルビジネス学部長・特命教授

経済企画庁、日本経済研究センター理事長、国際基督教大学教授、昭和女子大学副学長等を経て現職。最近の著書に、『脱ポピュリズム国家』(日本経済新聞社)、『働き方改革の経済学』(日本評論社)、『シルバー民主主義』(中公新書)がある。

----------

(経済学者/昭和女子大学グローバルビジネス学部長・特命教授 八代 尚宏)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

【Z世代調査】給与や賞与にも影響する!?Z世代に聞いた!「会社からの評価に関する調査」

PR TIMES / 2024年7月9日 13時45分

-

60歳時点で申請すれば「500万円」以上得することも!?高年齢雇用継続給付の利用方法と一番お得な退職金の受け取り方とは

ファイナンシャルフィールド / 2024年7月7日 2時30分

-

すぐに会社をやめて!…年収450万円“仕事大好き”な64歳サラリーマン、妻のセリフに絶句→納得して「定年直前」に退職したワケ【FPの助言】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月3日 11時15分

-

【転職と生涯賃金】給与を上げたいので転職します。多分、将来の「退職金」は少ないだろうなと思います。どのくらい損するものなのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年7月3日 3時0分

-

再雇用で給料削減、6割程度に「定年後はこんなものなのでしょうか」【社労士が解説】

まいどなニュース / 2024年6月27日 7時50分

ランキング

-

1「トヨタが日本を見捨てたら、日本人はもっと貧しくなる」説は本当か

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年7月24日 6時20分

-

2「平気でウナギを食べる人」が知らない資源の実態 ウナギをいつまでも食べ続けるためには

東洋経済オンライン / 2024年7月24日 11時30分

-

3危険な暑さ…千葉で39度も 「長袖」で対策? 直射日光防ぎ、「冷感」「放熱」猛暑対策に特化【Nスタ解説】

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年7月23日 23時6分

-

4普通免許OKのトラック=運転手不足に対応―いすゞ

時事通信 / 2024年7月24日 15時56分

-

5トヨタ子会社の3工場で稼働停止、部品欠品で「ランクル」「アルファード」の生産ストップ

読売新聞 / 2024年7月23日 20時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください