アメリカ人の抱く日本人のイメージを逆手にとる…YMOが「無口で無表情」なライブを徹底したワケ

プレジデントオンライン / 2023年1月26日 9時15分

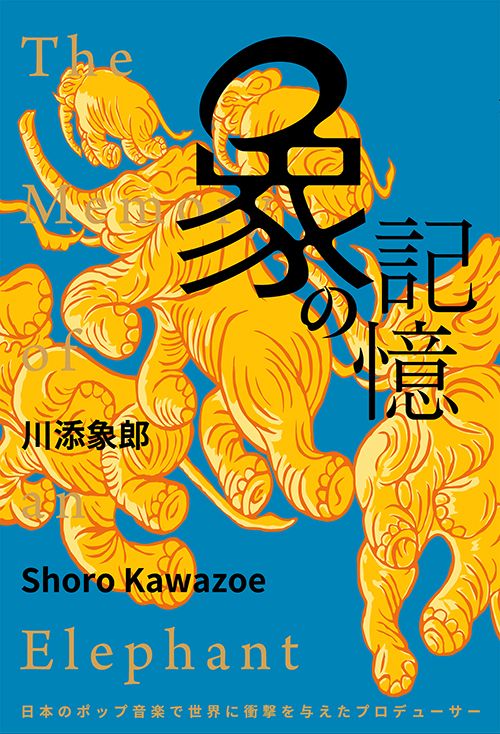

※本稿は、川添象郎『象の記憶』(DU BOOKS)の一部を再編集したものです。

■放っておいても売れるはずがない

1978年、僕の企画事務所であるシロ・プランニングはキャンティ(※1)の3階を拠点にしていた。そのとき事務所で村井邦彦と話をしていると細野晴臣がやってきた。〈イエロー・マジック・オーケストラ〉という新しいプロジェクトを構想しているという。

※1 川添象郎氏の両親、川添浩史・梶子夫妻が東京都港区麻布台に開いたイタリアンレストラン。

ニューミュージック系のセッションミュージシャンの親分である細野がオーケストラというのだから、僕たちはてっきり大勢のミュージシャンを集めて演奏するのだろうと想像した。

村井邦彦は「細野に全部任せる!」と言って細かいことは気にしていない様子だった。

数カ月後、村井邦彦から電話が来た。電話口の村井はなにやら困ったような声音で「細野に任せた例のアルバムが完成したんだけど、ちょっと聞いてくれないかな」と言う。

さっそく村井の事務所へ赴くと、「これなんだよ」と彼がかけたテープから聞こえてきたのは「ピッ、ボッ、ブー」といった調子の奇妙な電子音だった。

あとでわかったことだが、あれはYMOのファーストアルバム『イエロー・マジック・オーケストラ』に収録されたイントロダクションの電子音だったようだ。

細野晴臣、坂本龍一、高橋幸宏というたった3名のメンバーで録音されたこのアルバムは、コンピューターを駆使して創られた。

細野晴臣は、当時からミュージシャンのあいだでは名を知られていたものの、ヒットアーティストとは呼べず、なにやら面白いことをやっているらしいと一部の音楽専門誌が取り上げたこともあるが、反響は皆無だった。

誰も聞いたことのない、奇妙で前衛的な電子音から始まるインストゥルメンタルの音楽なのだから、放っておいても売れるはずがないことはわかっていた。

■苦し紛れのプロモーション戦略

兎にも角にも打開策を見つけなければいけない。

ラジオは、どこの局でも扱ってもらえなかった。当時のラジオ局の番組編成では音楽はすべてジャンル分けされていたのだが、YMOの音楽はどれにも当てはまらず、またサウンドが奇抜すぎるということで断られてしまう。

当時TBSで、飛ぶ鳥を落とす勢いの例の音楽番組プロデューサー・渡辺正文のところに持って行き、テレビに出してくれと頼んだが、「ショウタロウ、これは無理だよ。テレビでなにを撮ったらいいんだ?」と言う。

プロモーションが成り立たず、案の定まったく売れる見込みのないま時間が過ぎていく。

そんな状況で思いついたのが1978年12月に新宿紀伊国屋ホールで催した〈アルファ・フュージョン・フェスティバル〉というイベントだ。

当時、アメリカではフュージョン・ジャズという音楽ジャンルが流行り始めていた。アルファレコード(※2)には、ギタリストの渡辺香津美やカシオペアといったフュージョンミュージシャンが在籍していたし、アルファとディストリビューター契約していたアメリカの大手レーベル、A&Mレコードに協力を依頼すれば出演者には困らないだろう。

※2 川添象郎氏が村井邦彦氏とともに立ち上げたレコード会社。詳しくは以前の記事を参照。

それらのフュージョン・アーティストのあいだにジャンル不明のYMOを出演させて、なんとかプロモーションできないだろうかという苦し紛れの戦略を実行することにした。

■よくわからないうちに「OK」と答えた

米国のA&Mレコードからは、ニール・ラーセンという都会的なキーボード・プレイヤーの出演が決まった。

アルファ・フュージョン・フェスティバルの当日、僕はニール・ラーセンのプロデューサーであるトミー・リピューマの滞在するホテルオークラへ、上等なシャンパンを幾本か持っていき、しこたま飲ませた。

トミー・リピューマはAORの大物プロデューサーであり、ニール・ラーセンのほかに、『ブリージン』で知られるジョージ・ベンソンやマイケル・フランクスといったアーティストの作品を手がけている。

半分酩酊状態で紀伊国屋ホールに到着したトミー・リピューマは、YMOの演奏が始まると、ノリノリだ。

「これはユニークで面白い! アメリカでリースしよう!」なんて口走っている。

おっ、と思ってさっそく村井邦彦に連絡。村井はすぐにA&Mの会長であるジェリー・モスに電話して、「日本でトミーがこう言ってるから、アメリカでのリリース、よろしく頼むよ!」と勢いよく伝え、ジェリー・モスはなんだかよくわからないうちに「OK」と答えたらしい。

強引な交渉だな、とばかり思われてもいけないので、出来事の背景にあるA&Mレコードとの信頼関係について記しておこう。

アルファレコード以前に代理店としてA&Mと販売契約していたキングレコードは、人気アーティストのカーペンターズのほかにはレコードのヒットがなかった。

そのキングレコードのあとにアルファレコードがディストリビューターになってからは、A&Mの作品が本邦で次々にヒットすることになる。

A&Mレコードの会長であるハーブ・アルパートの「ライズ」というトランペット作品は、当時博報堂の敏腕ADであった村口伸一のアイデアで、キリン・シーグラム・ロバートブラウンのテレビコマーシャルの音楽に採用され、音楽が鳴るなか、コップは揺れていないのに中のウイスキーだけがゆっくりと優雅に揺れている斬新な映像で大成功した。

また、クインシー・ジョーンズの「愛のコリーダ」という楽曲は、ディスコへのプロモーションで大ヒットさせた。

後日アメリカのA&M本社に赴いたとき、クインシー・ジョーンズとハーブ・アルパートから「日本のアルファと契約してよかった。なかなかやるな!」と大いに感謝された。

こういう経緯があって村井は強気の交渉を持ちかけたのだ。

■アメリカでのコンサート出演を決断

アメリカに帰ったトミー・リピューマは、酒の酔いも覚め果て頭を抱えていたらしい。オフィスのスピーカーでYMOの音源を聴きながら「いったいこれをどうやって売れというのだ!」と。

そこへたまたま〈チューブス〉という人気ロックバンドのマネージャーがやってきて、聞こえてくる音に興味を示してきた。

トミーから日本のユニークなバンドだと説明を受けるとますます気に入った様子で「今年の夏に行うチューブスの3夜連続コンサートに出演させたい!」と言う。

トミーから僕に連絡が入り、僕は村井と相談した。

費用はアルファ持ちという話である。メンバーとスタッフのみならず、大掛かりな機材をすべてアメリカまで運ぶのだから、多くの予算を必要とする。アルファレコードの社運を賭けるプロジェクトになった。

もっともアルファはその後も社運を賭けた(?)プロジェクトを連発することになるのだが。

村井は、大きなリスクを承知したうえでこれをチャンスだと受け止め、チューブスのコンサートへの出演を決断した。

■「日本人の典型的なイメージ」を逆手にとる

ライブ・ツアーの事前の打ち合わせで僕がメンバーに提案したのは、アメリカ人が日本人に対して抱いている典型的なイメージを逆手にとって、日本のアイデンティティとして表現しようというものであった。

日本人は無口で無表情だと思われているのだから「曲間に拍手をもらってもニコリともせず、お辞儀もせず、無表情のまま怒涛の如く演奏を続けよう」と言った。

メンバーは「そりゃ楽でいいですね」などと言っていた。

また、学生服やサラリーマンの画一的なユニフォーム姿に象徴されるように、制服を着用するイメージをもっているだろう、と考えたので、ファッションセンスのある高橋幸宏に相談してユニフォームを作ってもらうことにした。

高橋幸宏がデザインしたのは、真っ赤な人民服のような衣装だった。

サポートミュージシャンとして参加する渡辺香津美と矢野顕子、そしてステージ上の視覚効果も狙って設置したコンピューターのプログラマー・松武秀樹は、黒い制服のようなものを着て出演することになった。

また、ファーストアルバム『イエロー・マジック・オーケストラ』の米国盤は、チューブスのコンサート開催前にリースされることになった。

■舞台監督に1000ドル握らせる

このような流れのなかで、YMO一行は8000人を収容する大型コンサート会場、ロサンゼルスのグリークシアターに到着した。

アメリカでは、メインアクトの演奏をより印象付けて聴かせるために、メインアクトが登場するまでは演奏ボリュームをしぼるということが慣習的に行われているのだが、YMOのようなインストゥルメンタル・グループの舞台でこれをやられては致命的だ。

そこで、舞台監督のマット・リーチに1000ドルの賄賂を握らせて、さらに「わざわざ日本から来た、ジェリー・モス肝いりのバンドなんだ。しっかり音を出さないと、ジェリー・モスが怒るぞ! ショウ・ビジネス界に出入りできなくなるぞ!」と念を押した。

■観客のほとんどはマリファナか酒で酩酊

そしていよいよYMOの演奏が始まると、なんと1曲目から大喝采のスタンディングオベーション。

会場の熱気は3曲目あたりでピークに達し、そのまま最後の曲まで盛り上がり続けた。非の打ちどころのない大成功であった。

ロサンゼルスの夏の野外コンサートで集まる観客のほとんどは、マリファナか酒での酩酊状態であり、東京でのトミー・リピューマと同じ状態だったのだろう。

■日本では空前のYMOブーム

現地には日本から音楽専門誌約10社の記者を連れていった。「A&Mのスター・アーティストをインタビューできるぞ!」と伝えていたのだが、それを目的に参加した彼らも、YMOの熱狂を目前にしてそれどころではなくなったのだろうか、「日の丸ガンバレ」気分で一斉にYMOの記事を書き日本に送った。

2日目と3日目には急遽ビデオ撮影班を編成し、記録した映像を日本に持ち帰らせた。それをさっそく村井邦彦がNHKに売り込むと、日本人が大活躍しているという明るいニュースに喜んだ。

NHKは15分ほどの特集放送をした。NHKの夕方のニュース番組は視聴率が20%を超える。つまり2000万人超の人々がこのYMOの映像を観ることになったのだ。

これが日本中にYMOブームをまき起すことになった。

グリークシアターでのライブが終わって、YMO一行はアメリカ各地でのライブ・ハウスでのプロモーション・ツアーを行った。

僕はその途中、日本でのアルバムの販売状況を確認するために東京の村井邦彦に電話をかけた。

村井は例によって至極呑気な間延びした口調で「なんか知らないけどライブのテレビ放映効果で売れ始めちゃってるみたいだよ。デイリー・セールが5桁だってさ!」

「ふーん……そうなんだ」

ツアーで疲れていためか、具体的な数字をイメージせずに聞き流していたのだが、冷静に考えると、一日5桁というのはとんでもない数字である。

日本では空前のYMOブームが起きていたのだ。

----------

音楽プロデューサー

1941年東京都生まれ。父はイタリアンレストラン「キャンティ」を創業し、国際文化事業で知られる川添浩史、生母はピアニストの原智恵子。明治の元勲、後藤象二郎を曽祖父にもつ。1977年、村井邦彦とアルファ・レコードを創設し、荒井由実、サーカス、ハイ・ファイ・セットなど、現在では「シティポップ」として世界的にも評価される、都会的で洗練された音楽をリリース。YMOのプロデュースでは、世界ツアーを成功に導き、日本を代表するポップカルチャーとして世界的存在に仕立て上げた。青山テルマ feat.SoulJa『そばにいるね』は日本で最も売れたダウンロードシングルとして、ギネス・ワールド・レコーズに認定。著書に『象の記憶』(DU BOOKS)など。

----------

(音楽プロデューサー 川添 象郎)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

アルバムリリース35周年!細野晴臣のワールド・ミュージックの先駆的名盤『omni Sight Seeing』のヴィジュアライザー公開!佐藤優介(カメラ=万年筆)によるプレイリストも公開!

PR TIMES / 2024年7月21日 12時15分

-

星野源 細野晴臣の誕生会に出席 会場には「小さいステージがあって最終的には…」

スポニチアネックス / 2024年7月17日 13時13分

-

【書評】『勇気論』往復書簡のスタイルをとった「回想の現代史」 内田樹氏が今の日本社会に欠ける「勇気・正直・親切」について考察する

NEWSポストセブン / 2024年7月14日 7時15分

-

計18回ものグラミー受賞歴を誇る最高峰のバンジョー奏者、ベラ・フレックが彼の多彩な音楽へのアプローチを語るインタビューと、選りすぐった代表作16枚のアルバム・ガイドを掲載! 電子版音楽雑誌ERIS第42号は7月18日発行

@Press / 2024年7月11日 10時45分

-

細野晴臣YENレーベル時代の名作アルバム「フィルハーモニー」から、海外でも人気の高い「スポーツマン」のヴィジュアライザーMVを公開!MOODMANによる「フィルハーモニー」プレイリストも公開!

PR TIMES / 2024年7月2日 14時15分

ランキング

-

1富士山8合目の山小屋で75歳男性が死亡 登山ツアーに参加 今年の山開き以降6人目の死者

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年7月23日 14時4分

-

2「逮捕しろ!」奈良公園の鹿を“観光客”が蹴り飛ばす暴行動画、文化財保護法違反で実刑判決も

週刊女性PRIME / 2024年7月23日 7時0分

-

3「のぞみ、朝イチでも満席」 利用者ら、ぐったり 東海道新幹線再開

毎日新聞 / 2024年7月23日 11時13分

-

4「バイクが盗まれた」GPS機能などで行方追うと、倉庫内に3台…スリランカ国籍の4人逮捕、換金目的で窃盗くり返していたとみて捜査 北海道富良野市

北海道放送 / 2024年7月23日 9時57分

-

5新1万円札に「変えないで」 福沢諭吉交代で聞こえてくる“慶応OBの嘆き”

文春オンライン / 2024年7月23日 16時30分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください