政府からの補助金なんてまったく必要ない…世界最高のオーケストラが「忖度ゼロ」で運営できている理由

プレジデントオンライン / 2023年1月26日 17時15分

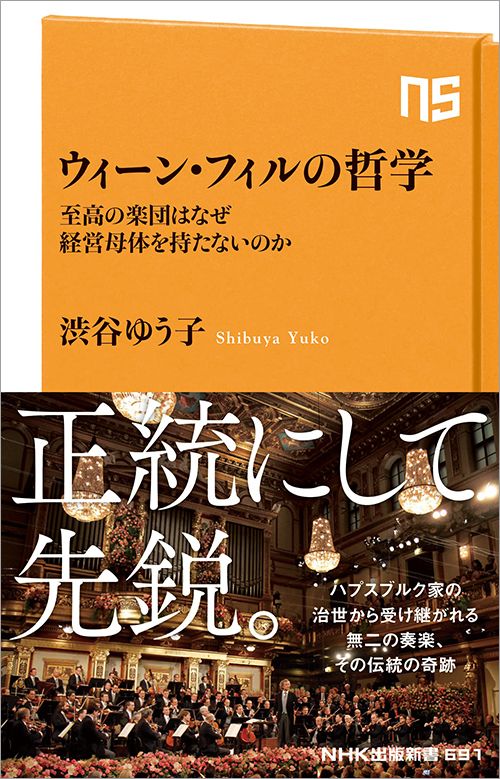

※本稿は、渋谷ゆう子『ウィーン・フィルの哲学 至高の楽団はなぜ経営母体を持たないのか』(NHK出版新書)の一部を再編集したものです。

■1842年の結成当時から「自主運営」

ウィーン宮廷歌劇場であったケルントナートーア劇場(現在のウィーン国立歌劇場の前身)の管弦楽団員から結成されたウィーン・フィルハーモニー管弦楽団は、経営母体を持たない自主運営のオーケストラとして誕生した。この方式は1842年の結成当時にはすでにその基礎が出来上がっている。この経営方式こそが彼らの大きな特徴である。

世界のプロオーケストラの運営や経営には、多くの場合、母体となる組織や企業が存在する。国や政府が運営する場合や、企業が経営母体として資金面と事務局の人材面をカバーしている団体が多い。日本のプロオーケストラも同様で、多くは公益社団法人、または公益財団法人として運営されている。

法人がその主たるスポンサーとなって運営しているNHK交響楽団や読売日本交響楽団は、コンサートなどの事業収入で賄(まかな)えない多くの支出を母体スポンサー企業からの事業契約金で補っている。例えばNHK交響楽団は、2019年度収益約31億円のうち45%にのぼる約14億円がNHKから交付されているし、東京都交響楽団は収益のうち60%弱を都の補助金が占めている。

こうした楽団の奏者は、運営を専門組織に任せることで演奏に注力できる一方で、演奏活動の方針が運営母体の意向に沿って決められたり、資金面のサポートが企業の業績に左右されたりなど、音楽の独立性を阻む問題が生じる可能性が高い。また、母体の知名度や社会的認知度が、他企業や個人からのオーケストラへの寄付金の額を左右する。

■指揮者の選定からチケット販売まで奏者が行う

ウィーン・フィルはスポンサー企業としてロレックス一社と契約はしているものの、ロレックスは経営には関与しておらず、公的資金の投入も行なわれていない。完全に独立した団体だ。この立場を守ることは徹底されており、パンデミック中の活動休止期間でさえも公的支援や助成金、支援金を受け取っていない。

経営母体を持たないということは、運営に関わることは全て自分たちの手で行なっているということである。なんと指揮者の選定からプログラム構成、チケット販売に至るまで、運営に関する全ての決定を奏者が行なっているのだ。

楽団員が自ら運営を担うという体制も、すでに設立当初にその基礎が作られていた。1860年には会員制の定期演奏会の仕組みが整い、収益分配の方法もすでにこの時期に決められていた。設立以降、ウィーン・フィルはベートーヴェン以来の音楽の伝統を絶やさず後世につないでいくという音楽的理念の継承に加え、その組織の原理も同時に継承し続けている。

■どうやって収入を維持しているのか?

行政や法人傘下でなく、奏者自身の運営により組織の伝統を守る。この運営手法がこれほど長く続いているのは驚くべきことだ。そこには奏者が全員「ウィーン国立歌劇場管弦楽団員」であることが有利に働いている部分はあるだろう。奏者は歌劇場で日々開催されるオペラの演奏で基本収入が確保できるのである。仮にウィーン・フィルからの収入が全くないとしても、国立歌劇場管弦楽団員として生活していくことができるのだ。

奏者にとっては安定した収入があるという精神的な余裕は大きいだろう。個人の収入の面から言えば、ウィーン・フィルとしての公演のギャラは大きなプラスアルファになる。オペラ演奏で生活のための収入は確保しながら、ウィーン・フィルで演奏することで音楽的欲求を満たし、さらに高いギャラを稼ぐことができる。極めて理にかなった仕組みである。

ウィーン・フィル奏者であれば生徒を持つことも容易く、またその肩書きを使ってアンサンブルを組み、自主的に演奏を企画することもできる。こうした自由で闊達な芸術活動を選択できる運営手法があるからこそ、他者の思惑に左右されることなく、独立性を保ち続けていられるのだ。

■会則の第一条に「支払い」が明記されている

続いてオーケストラの運営を具体的に見ていこう。ウィーン・フィルハーモニー協会会則の第一条「協会の目的」には次の記載がある。

1.コンサート音楽の振興

2.病人、未亡人、孤児その他への援助の供与

3.正会員及び準会員への支払い

4.この協会のための芸術的才能ある後継者の養成

ウィーン・フィルが設立された1840年代は、宮廷歌劇場の管弦楽団員とはいえ社会的立場は安定しておらず、奏者からは経済的自立や安定した収入が熱望されていた。設立時に奏者への支払いを明記した理由はそこにある。

設立当初、宮廷歌劇場楽長であった指揮者オットー・ニコライらが、コンサート収益を奏者に配分するシステムの基礎を作った。1933年以降は常任指揮者を置かず、奏者が代表的立場を担うようになってからは、指揮者への報酬交渉も団員が行なっている。

さらに、定年退職になった奏者への年金支給や遺族への援助を行なうことも、会則の第一条に明記されている。現在、協会内では独自の年金制度が構築されており、65歳で定年退職した年金受領権利のある元団員たちへの支払い基金が存在する。実はこの年金制度は、ウィーン・フィル設立以来の懸案事項であった。現役の奏者が生み出した収益を退職者にも配分することに現役奏者の理解が得られず、制度の確立には長い年月を要している。

■日本ツアーをきっかけに年金基金が生まれた

それを打破したのが、他でもない日本へのツアーであった。1992年、野村證券との日本ツアーの契約が実現し、安定した収益とスポンサー契約が実現した。これについてのちの楽団長であるヴァイオリニストのクレメンス・ヘルスベルクによれば、この収益計画と年金配分を総会に諮(はか)り、これまで何度も意見がまとまらなかった年金基金設立を採択したという。コロナ禍においても彼らが日本ツアーを重要視したのには、こうした背景もある。

オーストリアの法律上、ウィーン・フィルは非営利団体の協会であることから、一般企業のように資産価値を上げることや利益追求を目的にすることはできない。そこで、チケット収益などから指揮者やソリストのギャラなどの経費を差し引き、年金拠出のための積み立てを行なっている。

■自分たちで運営することで、音楽への責任感が増す

また、これ以外の内部留保した資金をもとに社会活動も活発に行なっている。2011年の東日本大震災の際には日本円で1億円相当を拠出し、サントリーと共に音楽復興基金を設立した。最近では2022年3月に、ウクライナへの支援として10万ユーロを寄付している。また継続的な社会活動として、病院への慰問演奏や教育活動が行なわれている。

独立採算制を取り、経営母体を持たない自主運営団体だからこそ、音楽活動の自由と共に、社会的な存在意義を高める施策を独自に行なう自由を持ち合わせているのだ。これについてクラリネットの首席奏者ダニエル・オッテンザマーは「すべての方向性に自分たちの音楽的バックグラウンドが反映されている」と評しているし、楽団長フロシャウアーは「誰に押し付けられているわけでもなく自分たちで決めて運営することで、音楽への責任感が増している」と話している。

■147人の「王たち」が集まり、民主主義を敷く

彼らに180年の歴史があるように、風雪を耐えて生き残っていく団体が、時代に応じてその伝統を少しずつ変化させていくことは自然なことである。ウィーン・フィルはどのようにして土着の音楽文化の中で伝統を守りながら、改革を行なっているのだろうか。

2017年に新楽団長に選出されたダニエル・フロシャウアーはこう言った。「まず一番大切な私の仕事は、各奏者全員が何を考えているのかを丁寧に聞くことだ。どの指揮者が好きだとか、どの歌手を呼ぼうだとか、子供が病気だとか、自分が何をしたいだとか、とにかく耳を傾ける。

批判的になったり、そんなことは重要ではないと簡単にジャッジしたりする姿勢を見せてはならない。そうしないと誰も私に本音を話さなくなってしまう。それはオーケストラの崩壊に繋がるだろう。全ての奏者の声に耳を傾ける。それが私の仕事の最も重要なことだ」

147名の奏者全てが個人事業主の集まりであり、かつ意思決定の最高機関である総会の議決権を持つ。奏者は一流の演奏技術を持ち、それぞれに音楽的背景があり、大学教授などの肩書きを持つ面々だ。それらの独立した面々をして、元楽団長のクレメンス・ヘルスベルクは「王たち」と称し、その運営形態と合わせて「王たちの民主制」と呼んだ。君主たるものが集まり、そこに民主主義を敷く。矛盾する二つの単語を並べたヘルスベルクは「ウィーン・フィルにおいて、その他の在り方は考えられない」と述べている。

■「家族」のような関係性で最高の仕事をする難しさ

他方、ヘルスベルクが楽団長を務めた時期の事務局長、フルート奏者のディーター・フルーリーは、ウィーン・フィルを“親密な関係”という意味合いで「家族」と称した。これは現楽団長フロシャウアーも同じで、「運営上の問題でどんなに揉めていたとしても、それは一時的なもので、話し合ってじっくり解決することができる。家族と同じだ」と、個人主義の独立性を重視しながら、そこには親密な関係性が含まれていることを示している。

この両立は簡単なことではない。練習から本番まで常に顔を突き合わせる面々の、ともすれば近すぎる関係性の中で、楽団長は対話を常に求め、事が起これば多数決で解決するこの運営方法は、とても効率的とは言えない、時間と手間のかかるものだ。

若手が不満を口にすれば年長者たちが苦言を呈する、という世代間の対立もある。指揮者選定やプログラムの決定といった音楽的な面だけでなく、収益配分や休暇調整など、個人の事情や感情に左右される問題もある。それでも彼らはオーケストラのマネジメントを第三者に委託せず、180年もの間、自主運営を続けている。

■だから戦争もパンデミックも乗り越えられた

実はこれまでに何度か、他の楽団のように事務局を設置し、奏者は演奏に専念した方がいいのではないかという意見が出たことがあった。しかしその度に、彼らはそれを採択しなかった。全ての選択と決定に自分たちの音楽的主張、音楽家としてのバックグラウンドがあるからこそ、よい演奏ができるという信念を持っているのである。

王たちが民主制を採ることによってのみ、ウィーン・フィルはこれまで幾多の戦争や社会的動乱の中でも、団結して生き抜くことができた。この度のパンデミックの中にあっても、ブランドの価値を落とさない方法で対外的にその存在感を示しながら、音楽の再始動のために政治的に動いている。オーストリア=ハンガリー帝国という君主制国家の元に生まれた一地方の小さな楽団が、1842年ですでに民主制を採用し、それを構築していたことは驚きに値する。

■事なかれ主義にメスを入れたグロスバウアー楽団長

一方、歴史ある「王たちの民主制」と言えば聞こえはよいが、それが馴れ合い主義、事なかれ主義の温床となり、積極的な改革を阻むこともある。痛みを伴う変化よりも、現状維持のままで自分の演奏者人生を全うできればいい。そう考えるメンバーもいるだろう。

そうした変化に重きを置かないウィーン・フィルに改善の必要を見いだし、改革に乗り出したのが、前楽団長アンドレアス・グロスバウアー(楽団長職2014年9月~2017年9月)であった。

17年という長きにわたり楽団長を担っていたクレメンス・ヘルスベルクの後を継いだグロスバウアーは、新体制の中で時代や世情に合わせた改革を推進する。歴代の有名指揮者だけでなく、新たな視点で共演歴のない指揮者やソリストを選び、新しいファン層を獲得しようと模索した。

中国出身でアメリカで学んだ若きピアニスト、ユジャ・ワンとの共演や、南米・ベネズエラ出身で当時若干35歳の若き指揮者グスターボ・ドゥダメルをニューイヤーコンサートの指揮者に抜擢したことなどである。ニューイヤーコンサートはウィーン・フィルにとって特別なイベントである。これまでは少なくとも数年以上、数十回以上の共演歴のある指揮者から慎重に選定するのが通例であり、共演歴の浅いドゥダメルの起用はまさに革新的な決定だった。

■「スター・ウォーズ」の音楽家と異例の共演

また、「スター・ウォーズ」などの音楽を手がけてきたハリウッド映画音楽の巨匠、ジョン・ウィリアムズとの企画を成立させたのもこの時期である。共演は当初2018年に予定されていたが、ウィリアムズの病気によりパンデミック直前の2020年1月に延期。とはいえウィリアムズとのコンサートは一大センセーショナルとして各国に報道された。

一シーズンに一度、存命の作曲家の作品を作曲家と共に演奏し定期演奏会を作り上げてきた伝統はあるものの、映画音楽でのそれは前代未聞だったからだ。ウィリアムズが楽友協会に現れると、世界中からやってきた映画ファンが押しかけ、ホールの楽屋口には出待ち、入り待ちの人々が殺到。コンサート開始の際も、指揮者でもあるウィリアムズがステージに上がるために歩いてきただけで、満場のスタンディングオベーションとなり、観客はそれぞれスマートフォンでその登場を撮影し、SNSにアップしていた。

こうしたことは通常のクラシック音楽の演奏会では見られない。いつもと違う客層で埋まったホールは異様な熱気に包まれた。このときに録音されたライブアルバム「ジョン・ウィリアムズ ライブ・イン・ウィーン」はドイツ・グラモフォンから発売され、その年のクラシック音楽アルバムの売り上げ1位を獲得、日本ゴールドディスク大賞クラシック・アルバム・オブ・ザ・イヤーにも選ばれている。

■3年で退任してしまったが、功績は大きかった

その他にもニューイヤーコンサートの衣装「ザ・フィルハーモニックスーツ」の制作など、さまざま改革を推し進めたグロスバウアーだったが、残念ながらこれらの改革を一気に推し進めた変革の性急さや突出した支出増などで楽団員の不満が噴出し、わずか3年で楽団長の交代を余儀なくされている。任期は3年だったが、2年目に行なわれた選挙で次期交代が確定したので、実質的には1年半程度しか楽団長として認められていなかったことになる。

性急で斬新な改革に他の団員、特に年長奏者らからの拒否反応が強かった。次に選ばれた楽団長フロシャウアーは選挙での勝利の後で、「我々に必要なのは改革ではなく、伝統的な配慮だ」と取材に答えている。「衣装や見栄えや新しい時代にばかり目を向ける以上に、守るべきことがあり、時間をかけるべきことは他にある」。グロスバウアーをそう痛烈に批判し、舵を切り直した。

その言葉のとおり、現運営陣の手法は超保守に転じたと言えるだろう。指揮者選定やプログラムの立て方など、確かにそれは一時代前と似通ったものになった。原点回帰といえば聞こえはいいが、一方で目新しさがないと言われれば否定できない。

時代に合わせて改革を半ば強引に、そして一気に推し進めたグロスバウアーがいたからこそ、ウィーン・フィルの評価が高まったことは間違いない。時代が変化する以上、その時代に沿った方法があり、変化しない組織は取り残される。その意味では、ウィーン・フィルには時代ごとに必要な楽団長が現れていると言えるだろう。

----------

音楽ジャーナリスト、音楽プロデューサー

香川県出身。大妻女子大学文学部卒。株式会社ノモス代表取締役として、音源制作、コンサート企画運営を展開。また演奏家支援セミナーや音響メーカーのコンサルティングを行う一方、ジャーナリストとしてウィーン・フィルに密着し取材を続けている。

----------

(音楽ジャーナリスト、音楽プロデューサー 渋谷 ゆう子)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

ウィーン・フィルで45年間コンサートマスターを務めた名手 「ライナー・キュッヒル ヴァイオリン・リサイタル」開催決定

PR TIMES / 2024年7月12日 12時15分

-

ウィーン・フィルで45年間コンサートマスターを務めた名手 「ライナー・キュッヒル ヴァイオリン・リサイタル」開催決定

@Press / 2024年7月12日 9時0分

-

【全公演無料ご招待7/24まで受付中!】大阪芸術大学夏の一大イベント「大阪芸術大学プロムナードコンサート2024」今年も東京・大阪・名古屋の3都市にて開催決定!

PR TIMES / 2024年7月11日 16時45分

-

東京フィルハーモニー交響楽団の7月定期演奏会(7月24日、28日、29日)は桂冠指揮者ダン・エッティンガーがウィーン・プログラムで登場

PR TIMES / 2024年7月8日 17時15分

-

月を愛でる中秋節2024年9月17日(火)に、ディナーショー開催 神奈川フィルハーモニー管弦楽団が登場『中秋節祝宴2024』

PR TIMES / 2024年6月26日 17時15分

ランキング

-

1泥酔して道端で寝ていると…介抱してくれた“女性”のまさかの正体。一ヶ月後に再会し、「思わず絶句した」

日刊SPA! / 2024年7月23日 8時52分

-

2「新しいiPhone」を少しでもおトクに入手する技 円安ドル高で、毎年のように値上がりしている

東洋経済オンライン / 2024年7月23日 11時0分

-

3天才物理学者アインシュタインの脳に見られる特徴とは?

日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年7月23日 9時26分

-

4義母と元夫は減塩生活中!? 嫁に去られた親子の今…【お義母さん! 味が濃すぎです Vol.48】

Woman.excite / 2024年7月15日 21時0分

-

5私たちの「クルマ観」はこの7年でどう変わったか 新車?中古?EVは?データが見せる車トレンド

東洋経済オンライン / 2024年7月23日 10時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください