なぜか日本人は「PDCA」を「PdCa」にしてしまう…日本企業が残念な失敗を繰り返す根本原因

プレジデントオンライン / 2023年2月27日 10時15分

■なぜ日本は残念な失敗を繰り返すのか

崩れてきているとはいえ、日本企業には、組織的な知識創造や、あうんの呼吸で理解をしあうハイコンテクストの知といった強みがありました。私たちはそれを持って世界で戦い、イノベーションを生み出し、世界に貢献してきました。

しかし、その裏側では失敗が多かったのも事実です。レジリエンスの強化に当たっては、そのことも認識しておく必要があります。

数多くの残念な失敗にある日本の問題の1つは、強みがあるにもかかわらず、それを発揮しきれずに「中途半端」に終わってしまうことだと著者らは考えています。ビジネスをやっていく上では徹底的に、圧倒的なナンバーワンにならなければ大きな収益を上げることはできません。

組織内の論理やしがらみに邪魔されたり、先を見通す目がなかったりしたために、せっかくのイノベーションを活かしきれずナンバーワンになる機会を逃してしまった例をいくつか見ていきましょう。ここからも学べることがあるのではないでしょうか。そしてやるべきリスキリングの糸口が見出せます。

■「FeliCa」は国際規格になれる技術だった

Suicaなどの交通系ICカードには、ソニーが開発した非接触ICカード技術であるFeliCaが搭載されています。

処理スピードが速く正確で、セキュリティも高く、双方向通信が可能です。FeliCaのような技術はNFC(近距離無線通信)と呼ばれるもので、デバイス同士を接触させなくてもかざすだけで双方向の通信が可能です。現在NFC技術は交通系ICカード、クレジットカード、スマホなどに搭載され、日常生活で当たり前に使う技術の1つになっています。

さて、FeliCaは開発当時、その技術の先進性を考えると、決済カードの国際規格として十分にグローバルに広がる可能性があるものでした。ところが、現在クレジットカードの規格で主流になっているのはFeliCaのタイプCではなく、VisaやMasterCardが採用しているヨーロッパ生まれのタイプAやタイプBと呼ばれるものです。

FeliCaは技術としては優れていたものの、ビジネスとして確立していく段階で日本国内での足の引っ張り合い・内輪もめが生じ、その結果国際規格にはなれませんでした。

仮にこのFeliCaの技術が国際規格になり、仮に先見性を持ってFeliCaの技術で未来を見越したビジネスとして確立していれば、FeliCaの技術を搭載したSuicaや「おサイフケータイ」がPayPal、ApplePayやVisaやMasterCardに先立って世界標準として確立され、市場を席捲(せっけん)していた可能性があるわけです。このFeliCaの凄(すご)さを「再発見」して搭載したのがiPhoneを売っているAppleやAndroidを売っているGoogleであるというのは皮肉な話です。

■吉野氏が開発したリチウムイオン電池はテスラへ

吉野彰氏がリチウムイオン電池実用化の目途をつけたのは1985年です。高性能二次電池を開発した吉野さんは、オックスフォード大学でも高く評価されていました。2019年にリチウムイオン電池の開発に対してノーベル賞が贈られましたが、これも高い評価を裏付ける証左であると言えます。にもかかわらず、日本の中でリチウムイオン電池の重要性はそれほどしっかりと認識されませんでした。

結局、リチウムイオン電池の力を最大限に引き出してEVのマーケットシェアを確立したのはテスラです。将来、自動車はガソリン車からEVになる、という将来像を描けていたテスラがこの技術の恩恵を最大限に引き出し、時価総額でそれまでトップの自動車メーカー3社の合計をも抜いてしまいました。

逆に、目の前のモノづくりというお家芸に注目していた日本企業はせっかく日本人が開発した技術を活かしきれなかったのです。

■「発明で儲ける」という姿勢がまるでない

青色発光ダイオードもiPS細胞も、日本の組織や国として天才をうまく使いきれなかった、また、特許を取得した発明をビジネスとして伸ばしていけなかった例です。

青色発光ダイオードに関しては、発明者である中村修二氏が勤務していた日亜化学はこの発明から巨額の利益を得ました。それにもかかわらず、その発明者の中村氏を守りたてて、その才能を利用して、もっと大きなビジネスにつなげることができなかったのです。

米国や中国の強みとして、天才の持てる力をさらに引き出せるように育て、天才が考え出した発明やビジネスのまわりに人が集まってみんなで盛り上げて儲(もう)けて行こうとする機運を醸成する姿勢が挙げられます。日本では逆に結果平等の考えが広まりすぎていて、天才を天才として特別扱いせず、ひいきしないことが良しとされています。その結果、せっかくの天才・中村氏も日亜化学では不遇をかこつことになりました。

iPS細胞も同じです。京都大学の山中伸弥氏らが世界で初めてiPS細胞の作製に成功したのは2006年です。2012年にノーベル賞を受賞したことから、誰の目から見ても大きな可能性を秘めた画期的な発明であることは納得できるはずです。本来なら、特許の切れる2026年までに日本は国として特許を保有している京都大学に十分な予算を手当てし、そこからビジネスを生み出し、雇用や経済に波及させていくべきでしょう。

■この中途半端さはどこからきているのか

ところがここでも中途半端のままです。偉大な発明であるにもかかわらず、その後の研究の発展については京都大学まかせになっており特別な予算もついていません。山中氏自身が研究資金集めに奔走するような状況です。2026年に特許が失効するまでに、細胞を使った世界ナンバーワンのビジネスを確立できるのかどうか心もとない状況であると言わざるを得ません。

日本の中途半端さを突き詰めると、過去からの悪い癖が見えてきます。この弱点をしっかり認識して、そこから抜け出していくためのリスキリングの方向を考えてみましょう。

まずは単年度主義です。中長期的な目線がなく、小手先の戦術ばかりに終始してしまうことになります。その小手先の戦術にしても場当たり的な資源の逐次投入、いわば小出しですから、まるで戦時中の日本軍の負けパターンをそのままなぞっているかのようです。既存の製品の市場シェアを高めようとマーケティングキャンペーンを練るのは戦術です。

しかし先ほどの例でみたように、戦略とは今から5年後や10年後、20年後を見越して本当にその製品やサービスの市場がまだ存在しているのか、存在しているとしたらどのような市場になっているのかを描いて、そこに至る道を描き出すことです。

■専門能力のないジェネラリストはもう要らない

偏った成果主義も日本の中途半端さの要因です。多くの企業にとって「成果」というと短期的な数値業績のことを意味し、真のイノベーションを生み出していくという意味での成果には目が向けられていません。

よって、働き手には何のためにやっているのか、やらされているのか、納得感が生まれません。そうなると、やっていることに思いが込められず、コミットメントや忍耐、やり抜く力が出てこなくなります。

ジェネラリスト志向も同様です。なんでもできる「総合職」のままでいては、専門能力を磨いたり、プロ意識を持ったりすることはできません。つぶしはきくかもしれませんが、単なる調整屋や手配師で終わってしまいます。今後デジタル化が進むと中間管理職の存在意義が薄れ、最終的には組織がフラット化されて中間管理職のジェネラリストは不要になるでしょう。

コロナ禍でリモートワークが進んだことで、この傾向は既に現れています。徳岡が人事研修をしている会社では、リモートワークになって「仕事として何をすればいいのか分からない」と一番困っていたのはまさに実務がなく口だけで仕事をしていた部長職の方々です。誰からも何をすべきか指示されないと何をしていいのか分からないジェネラリストの調整屋は不要になりつつあるのです。

■日本を停滞させる独特のPDCAサイクル

そして思考停止を助長しているのが同調圧力です。横並びが良しとされ、出る杭(くい)は打たれます。先ほどの例でも見た通り、突出した天才が現れてもその才能を伸ばそうとするのではなく、叩いてしまうことになるのがこの同調圧力という現象です。結局、論理や合理性、データや事実といったものが軽視されることになります。周りを見回して相対的にまあまあできていればよい、この程度やっていれば怒られないだろう、という働き方になってしまうのです。

また、一橋大学名誉教授の野中郁次郎先生が警鐘を鳴らしている「オーバーアナリシス」「オーバープランニング」「オーバーコンプライアンス」という3つの過剰がはびこっていることも指摘しておきたいと思います。これは「考えてばかりで、何もせずに、怒られないように終始する」とも言い換えることができるでしょう。失敗したくない、怒られたくない、という気持ちが強すぎるあまり、責任を取らない、スピードが遅い、実行しない、反省したり失敗から学んだりしない、という悪循環になるわけです。

経営の継続的な改善手法としてPDCAサイクルの概念がよく使われます。Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価・測定)、Act(改善・対応)というものです。これに対して社会学者の佐藤郁哉氏は、日本企業はPdCaだと指摘します。PlanとCheckが大文字で、doとactが小文字。つまり、計画や評価・測定ばかりやっていて、実行や改善がないということです。これがオーバーアナリシス、オーバープランニング、オーバーコンプライアンスという3つの過剰の悲しい帰結だと言えるでしょう。

----------

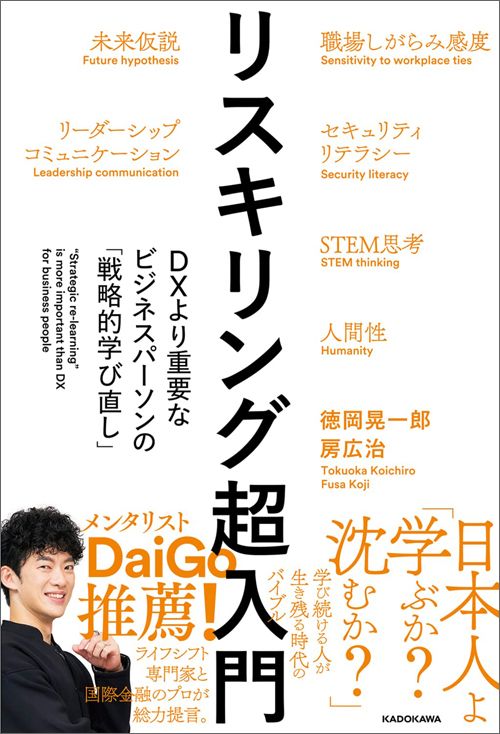

「ライフシフト」CEO/多摩大学大学院教授・学長特別補佐

1957年生まれ。日産自動車で人事部門、オックスフォード大学留学、欧州日産などを経て、人事、企業変革、リーダーシップ開発などのコンサルティング・研修に従事。2006年より多摩大学大学院教授を兼務し研究科長などを歴任。17年にライフシフト社を創業しライフシフト大学を開校。『未来を構想し、現実を変えていく イノベーターシップ』(東洋経済新報社)、『人事異動』(新潮社)、『ミドルの対話型勉強法』(ダイヤモンド社)、『しがらみ経営』(共著、日本経済新聞出版社)など著書多数。

----------

----------

「GVE」CEO/アストン大学サイバーセキュリティイノベーションセンター教授

1959年生まれ。英系インベストメントバンクS.G.Warburg社の元M&Aバンカー。インベストメントバンキング部門において97年に日本でナンバーワン。クレディ・スイスの立て直しにヘッドハンティングされ、2003年まで、DLJディレクトSFG証券(現楽天証券)の取締役。設立6年目の会社GVEは日本のユニコーン企業。現在、オックスフォード大学特別戦略アドバイザー(小児学部)も務めている。

----------

(「ライフシフト」CEO/多摩大学大学院教授・学長特別補佐 徳岡 晃一郎、「GVE」CEO/アストン大学サイバーセキュリティイノベーションセンター教授 房 広治)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

AltrisとStora Ensoが提携|ナトリウムイオン電池に持続可能な“ハードカーボン”を統合

Techable / 2024年7月17日 8時0分

-

07月29日(月) AndTech WEBオンライン「リチウムイオン電池リサイクルの実情と分離回収技術の最新動向と課題および今後の展望」Zoomセミナー講座を開講予定

PR TIMES / 2024年7月12日 11時45分

-

「欧州発明家賞」に佐川真人氏 最強の永久磁石、技術進歩に貢献

共同通信 / 2024年7月9日 20時49分

-

【ライブ配信セミナー】次世代二次電池の研究開発、展望と課題 キーマテリアルとしての電解質設計 ~ 液体から固体へ ~ 7月23日(火)開催 主催:(株)シーエムシー・リサーチ

PR TIMES / 2024年6月27日 10時45分

-

【新刊案内】EV用リチウムイオン電池のリユース&リサイクル ~ 電池材料のサプライ、諸規制とビジネス対応 ~ 調査・執筆:菅原 秀一 発行:(株)シーエムシー・リサーチ

PR TIMES / 2024年6月25日 10時45分

ランキング

-

1イタリア人が営む「老舗ラーメン店」の人生ドラマ 西武柳沢「一八亭」ジャンニさんと愛妻のこれまで

東洋経済オンライン / 2024年7月22日 11時30分

-

2なぜユニクロは「着なくなった服」を集めるのか…「服屋として何ができるのか」柳井正氏がたどり着いた答え

プレジデントオンライン / 2024年7月22日 9時15分

-

3円安は終わり?円高反転4つの理由。どうなる日経平均?

トウシル / 2024年7月22日 8時0分

-

4ウィンドウズ障害、影響続き世界全体で2600便欠航…損害は1600億円を超えるとの見方も

読売新聞 / 2024年7月22日 11時16分

-

5「土用の丑の日」物価高でも…あの手この手の“うなぎ商戦” 大手スーパーの目玉は「超特大」

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年7月22日 19時59分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください