「厳しい批判は選手のため」は本当か…W杯で伊藤洋輝選手のバックパスを非難した人たちに伝えたいこと

プレジデントオンライン / 2023年2月24日 14時15分

■W杯で強豪国を次々破ったサッカー日本代表

サッカーW杯カタール大会で、日本代表はノックアウトステージに進出した。初戦でクロアチアに敗れはしたものの、グループステージでは強豪国のドイツとスペインを破った。高校3年時に「ドーハの悲劇」を目の当たりにした私にとって、ベスト8を逃して本気で悔しがる関係者やファンの姿には、隔世の感すら覚えた。

思い起こせばこのW杯は、劣悪な環境下でのスタジアム建設や、同性愛者をめぐるカタール政府の対応など、ピッチ外の出来事に注目が集まる大会でもあった。

招致から開催までに人権侵害が横行するこの事態は、2021年の東京五輪を彷彿とさせる。サッカーW杯においても、莫大なマネーと政治的な思惑に翻弄されるスポーツビジネスの実態が白日の下に晒されたわけである。

ことが人権侵害だけに、決して目を逸らしてはならない由々しき事態である。だが、この問題については他のメディアで言及したのでここでは取り上げない。

日本代表チームの奮闘および人権侵害への抗議行動を除き、この大会で私がもっとも印象に残っているのは「選手へのバッシング」である。

■なぜ「過剰なバッシング」をしてしまうのか

グループステージ2試合目のコスタリカ戦(0-1で敗戦)後に、特定の選手への誹謗中傷が飛び交った。続くスペイン戦の勝利でその印象が薄れたが、スポーツの健全なあり方を考えるうえでは看過できない事態である。

とくにDF伊藤洋輝選手へのそれがひどく、ネット上には消極的なプレーを切り取った動画が拡散した。プレーの良しあしを批判するならまだしも、人格攻撃とも取れるその内容には胸が苦しくなった。クスッと笑えるヤジならスポーツを楽しむうえでのエッセンスになるが、感情むき出しで憎悪が入り混じるその物言いには思わず目を逸らしたくなる。第三者ですらそうなのだから、当事者である伊藤選手の心中は察するに余りある。

スポーツの応援は往々にして過熱し、ときにバッシングすら起こる。それはなぜなのか。

■勝者効果は観客にも表れる

勝利を収めたあとの選手の体内では、男性ホルモンの一種であるテストステロン値が高まることがわかっている。生きる活力や決断力などバイタリティを高める作用のあるテストステロンの分泌は、勝利後におとずれる高揚感を醸成する。これを「勝者効果」という。さほどからだを使わないチェスやビデオゲーム、また為替のトレーダーが利益を上げたときにもこの効果がみられるという。

興味深いのは、この「勝利効果」が「する人」だけでなく「見る人」にも表れるところである。チームや選手が勝利を収めてよろこぶ様子を見るだけで、当の選手たちと同じようにテストステロン値が上昇する。さらに感情移入している贔屓チームや選手なら、それは顕著らしい。

人類史そのものが生存競争の連続だったからだろうか。どうやら私たちのからだは、競争をしたり見たりすればおのずと高揚するようにできている。

さらにいえばスポーツがもたらす高揚感は、脳科学が明らかにした「ミラーニューロン」からも説明が為されている。

私たちの脳内には無数のニューロン(神経細胞)が張り巡らされており、そのうちのひとつにミラーニューロンがある。これには視覚で捉えた動作をまるで鏡写しのように読み取る働きがある。他の人の動きを見ているだけなのにまるで自分がやっているかのように感じられ、たとえ自分にはできない動きであっても、その動きをしたときと同じような反応が脳内で起きているという。

■観客は脳内でアスリートと一体化している

たとえば、アルゼンチン代表のメッシ選手の多彩な動きを見た人の脳内は、メッシ選手のそれと同期している。巧みなドリブルで相手を抜き去る、あるいは爽快にゴールを決めるときの彼に、その瞬間はなりきっているというわけだ。勝利のみならず、卓越したパフォーマンスを見たときのあの高揚もまた、科学的に立証されている。

勝利、またハイパフォーマンスがもたらすこの高揚感こそ、まさにスポーツ観戦がもたらす愉悦である。この愉悦を求めて私たちはスポーツを観る。思わず拳を握り、身を乗り出すというリアクション、そしてそれにともなう感情の昂りは、なんとも心地よい。だからスポーツ好きな人は足しげくスタジアムに通い、スマホやテレビなどの画面にかじりつく。

つまりスポーツ観戦から得られる愉悦は、からだがダイレクトに感受している。だからこそ、観戦態度はつい過剰になる。からだの内奥から突き上げる衝動は抑えにくいからだ。

■SNSに渦巻く憎悪の念

贔屓にしている選手やチームがこちらの期待を裏切って敗戦を喫したとき、誰しも落胆するだろう。得られるはずの高揚感がはしなくも雲散霧消すれば、不貞腐れることもあろう。お預けを食らったときにモヤモヤするような、このネガティブな感情を消化しきれず、やがてそれが外に向けて暴発して「バッシング」へと至る。

興奮状態にあるこのからだを理性で制御するのは、きわめて難しい。叱咤激励という範疇を超え、誹謗中傷が飛び交う。この事態を引き起こす最たるものがSNSである。

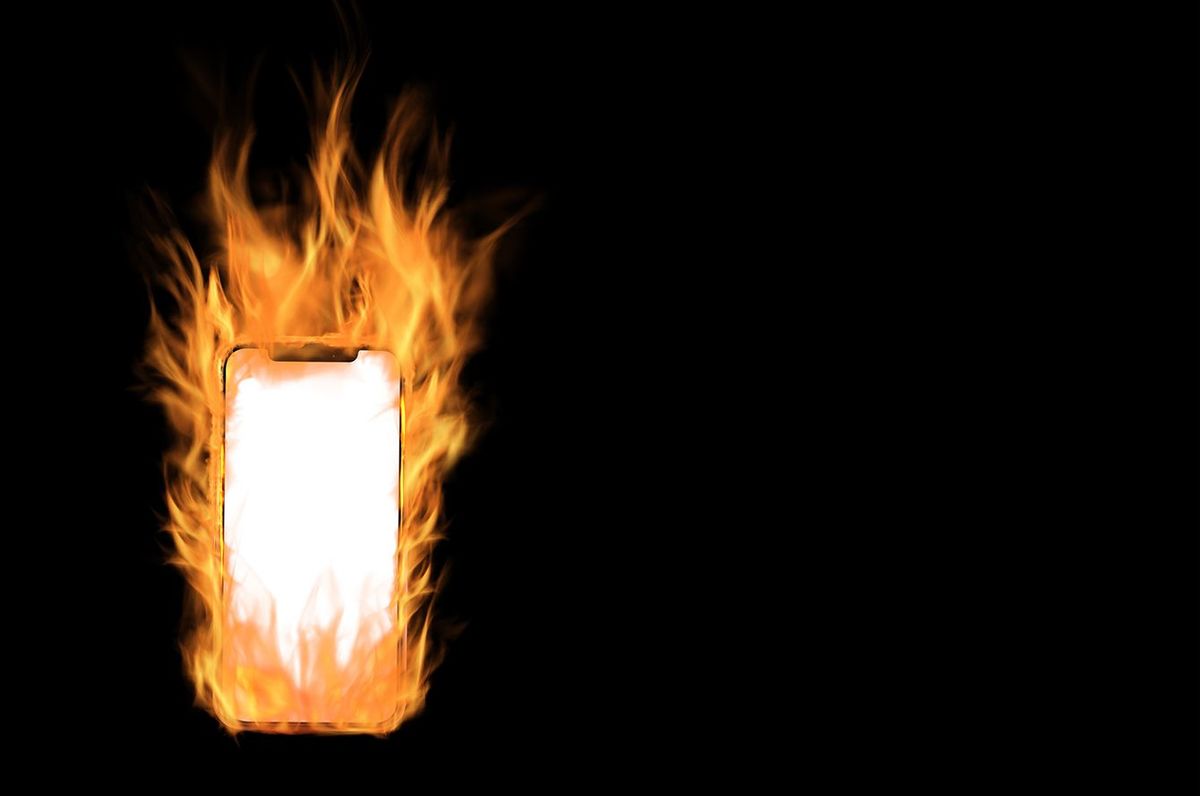

TwitterやYouTubeなど、匿名で発信できるそれはネガティブな感情の吐け口として今や格好のツールだ。何気ない不満の発信であっても、同じようにネガティブな感情を抱える人たちがそれに重ねて投稿し、いつしか増幅する。広野に放った一火が瞬く間に燃え広がるように、憎悪の念が渦巻いてゆく。

ここに「犯人探し」の思考が入りこむと、憎悪の塊が特定の人物に向けられる。これはまさに「呪詛」である。かつての社会では恨みを晴らす方法として呪術がさかんに行われていたというが、ここから推測すればSNSは現代版の呪術のステージになっている。

■SNSでの批判は草葉の陰から石を投げるようなもの

呪いの言葉は人から活力を奪い、ときに命を奪うほどの殺傷力を持つ。とくに匿名からのそれは正体がわからないだけに破滅的な事態を及ぼしかねない。

名を名乗らず感情を剥き出しにした発信は、草むらの陰から石を投げつけるようなものである。この「石」は決して比喩ではない。ぶつけられれば血が流れる物体として実在する。だからSNSを利用する際にはしかるべき節度が求められるということを強く自覚しなければならない。「SNSなんて仮想空間における言葉遊びじゃないか」と高をくくる態度は、極めて危険なのだ。

■アスリートとファンの関係性は非対称

当然のことだが、アスリートは試合での勝利およびハイパフォーマンスの発揮を目指す。ファンからの声援を味方につけ、さらには野次にも恐る恐る耳を傾けながら自らを鼓舞し、それを果たそうとする。だから、自分あるいは自分たちのチームがファンの目にどのように映るのかがたえず気に掛かる。おおよそのアスリートは、ファンの期待に応えることこそが使命だと自覚しているはずだ。

かようにアスリートとファンのあいだには切っても切れない関係がある。

だが、その関係は非対称である。

顔と名前を公に晒しているアスリートは、たとえば街を歩いているときに不意に声をかけられたり、居酒屋で飲んでるときに隣にいたお客さんからサインを求められたりもする。こちらは知らないけれどあちらは知っている。程度の差はあれど、いつのときもアスリートはそういう心構えで日々を過ごしている。

私がファンとの非対称な関係を自覚したのは大学生のときだった。休日に京都の街中を歩いていたら、50代と思しき男性から肩を叩かれ、「今週の試合、がんばれよ!」と声をかけられた。ファンから直接的に声援を受けたのだから、もちろん、うれしかった。名前と顔を憶えてくれていることに充実感も覚えた。人生のステージがひとつ上がったような気がして、誇らしくもあった。

■常に「誰かに見られているかも」という緊張

ただ、それと同時に、いつどこで誰に見られているのかわからないという不気味さも芽生えた。ショッピング中も、恋人とデートしているときや友人たちと飲み会を開いているときにも、もしかすると周囲には自分を知る者が潜んでいるかもしれない。たえず誰かに見張られているのだとすれば、それは窮屈でしかない。見られる立場に自分が立ったことへの自覚から、えもいわれぬ不安に駆られたのである。

社会に名が知られたアスリートは、その素性がわからないファンたちの存在をたえず意識し続ける私生活を余儀なくされる。有名人に特有なこのプライベートの制限は思いのほか心身にこたえるものだ。不特定多数で構成され、その実態がうまくつかめない「世間」に対して、いついかなるときも「よき人物」を演じなければならないのは相当な負担である。もし不覚にも泥酔して道端に寝てしまったなら、場合によっては新聞沙汰にもなりかねない。

つまり周囲にたえず気を配らざるを得ないアスリートは、もしかすると自分のことを知る誰かに見られているかもしれないという「世間の目」に、ずっと追われている。

厄介なことにSNSはこれを助長する。

■SNSからの声は不可避

たとえ周囲にファンがいたとしても、直接声をかけられなければその存在は意識に上らない。だから、こちらが気にしなければいいだけだ。大学を卒業して日本代表になり、31歳まで現役を続けるうちに、いつしかその術が身についた。心のなかで一線を引き、直接的にかけられた言葉以外は気にせずにおけばいい。自らの心と折り合いをつける振る舞い方を覚えたわけである。

だがSNSは、周囲からの声を文字化し、可視化する。気にせずにおこうとも、自身のアカウントめがけて匿名アカウントからさまざまな言葉が届く。読まなければいいだけかもしれないが、炎上した事実そのものがニュースとして話題になる以上、それは現実的に困難である。どれだけ心の中に線を引こうが、投げかけられた言葉は否が応でも本人の目に入ることになる。

■ファンと比べてアスリートの立場は弱い

ともすればアスリートを縛りつけるこのまなざしは、現実空間だけでなく仮想空間からも注がれる。その仮想空間からのまなざしは時と場所を問わない。だから自宅でくつろいでいるときでさえも容赦なくつきまとう。私が現役だった時代とは異なり、いまのアスリートを取り巻く「世間の目」は睡眠時を除く生活の隅々にまでぎっしり張り巡らされている。その不自由さは想像するだけで息が詰まる。しかもそれが憎悪の念がともなう誹謗中傷ともなれば察するに余りある。

ファンと非対称な関係にあるアスリートの立場は相対的に弱い。真のファンならばこの点を忘れてはならない。そのうえで応援の仕方や言葉がけに節度を保つのが取るべき態度であるはずだ。

■「厳しい批判こそ選手のためになる」という勘違い

もう一つ指摘しておきたいのは、スポーツファンのあいだでまことしやかに流布している「厳しい批判こそ選手やチームのためになる」という風説への信憑性である。

敗戦を喫した選手やチームを甘やかしていけない。ファンの厳しい視線が注がれてこそ強くなる――。

そう信じこんでいる人は多い。

これについて、元アスリートの立場からすれば概ね異論はない。「負けてもよくやった」という態度が生ぬるいのは確かだ。批判にさらされてこそ発奮できるし、それが実力強化につながる面はある。

ただし、これは「適切な批判」に限ればの話であって、大多数の人がその意味を履き違えている。

そもそも批判とは、物事の真偽や可否を検討し、判定や評価を下すことである。そこに冷静さや客観性がともなうのはもとより、同じ失敗を繰り返さないためにという未来志向のニュアンスがある。その意味で極めて建設的な営みであり、スポーツに限らず日常生活から政治に至るまでどんな問題を考えるときにも不可欠である。これと似た言葉に「非難」があるが、これには欠点や過ちを指摘して責め立てるという意味がある。

■非難はファンの鬱憤を晴らすための「自慰行為」でしかない

つまり、特定の選手の過ちをことさらに取り上げるのは批判ではなく、非難である。ましてやその責任を押し付けて戦犯にまで仕立て上げるのは、さらにひどい誹謗中傷だ。個々の過失を責めてもなにも得るものはなく、ここにはどれほどの未来も志向されていない。

ミスをした選手は例外なく自責の念に駆られており、わざわざファンが指摘せずとも本人は十分に理解している。にもかかわらず、まるで傷口に塩を塗り込むかのように執拗に追い込んだところで何が得られるだろう。それは批判ではないし、必要不可欠な厳しさでもない。いうなれば観ている側の不満解消でしかなく、モヤモヤとする気持ちを晴らす目的で為される自慰行動と構造的に同じである。

もし本当に選手やチームのことを考えているのならば、非難ではなく批判をしなければならない。否応なく高揚する感情を落ち着かせつつ言葉を選ぶ、冷静で自制的な態度からしか適切な批判は生まれない。

■選手と観客では「目線」が違う

最後に指摘するのは「視線の違い」である。

観客は試合が行われているピッチをやや斜め上から眺めている。そこからだと、ディフェンスの陣形や空いているスペースが、まるでTVゲームをしているときのようによく見える。つまり観客は俯瞰的なまなざしで試合を観ている。

だがピッチに立つ選手は違う。同レベルの地平にいるから、近くは見えるが遠くは見えにくい。たとえばラグビーなら、相手選手の接近を警戒しながら、フォローしてくれる味方のポジショニングを意識しつつ、攻めるべき有効なスペースを探している。このスペースは視覚では捉えられないことが多く、五感を総動員しつつ想像力を駆使した予測に基づいて把握する。重圧に押されて緊張すれば五感が十分に働かず、予測が狂って判断を間違うこともある。

いわばピッチ上の選手はカオスの只中に放り出されている。知覚や経験則に物を言わせなければ対処できない混沌の最中にいる。この視点の違いもまた観客と選手の分断を生む一因となっている。試合のとある場面について自分がまるで監督のように語れるのは、あくまでも観客目線でよく見えていたからでしかない。もし自分がピッチに立ったのなら何一つプレーできないにもかかわらず上から目線で揚げ足を取ることができるのは、文字通りに見下げる位置にいるからである。

■実際の選手はコントローラーでゲームのように動かせない

試合後に居酒屋のカウンターなどであれこれ語り合うのをとがめるつもりは、もちろんない。それもまたスポーツ観戦がもたらす面白さだからである。ただ、この視点の違いに思いをはせることだけは忘れないでいたい。手元のコントローラーで操るかのように都合よく選手は動かせないのだ。

なぜ、あの場面で判断を誤ったのか、チャンスをつかみきれなかったのかなどについて、選手目線に立ってその臨場感を想像する。味方とのコミュニケーションが思うようにとれていないのかもしれない。マッチアップする相手の重圧に押されているのかもしれない。W杯の雰囲気に飲まれてしまったのかもしれない。

選手は私たちの欲望を満たすマスコットではなく、ひとりの人間である。だから迷いもすれば間違うこともある。揺れ動く心と必死に折り合いをつけようとするその懸命な姿勢に、私たちは感動を覚えるはずではなかっただろうか。

■「する」側と「観る」側のリスペクトがあってこそのスポーツ

スポーツには応援がつきものである。選手なきスポーツはありえないし、観客なきスポーツもまたそうだ。いまだ続くコロナ禍において無観客試合がどれだけ空虚であったかを思い出せば、それがわかる。選手と観客が良好な関係を築いた先に健全なスポーツが立ち上がる。「する」と「観る」を架橋する身体的興奮に流されないよう互いに節度を保ち、リスペストする姿勢がそこには不可欠である。

とりわけSNS全盛の今は言葉のやりとりにおいてそれらが必要だ。個々人がメディアになりうることを自覚し、自らの言動が個人や社会に影響を及ぼす蓋然性を想像しなければならない。

スポーツが文化たりうるためには、選手と観客がともにこの社会を生きているという連帯感を持つことである。「する」と「観る」の違いはあってもともにスポーツの担い手であること、そしてそのスポーツは社会に依っているという紛れもない現実を直視する。そうしてはじめてスポーツは、私たちの暮らしを彩る文化になりうると私は思う。

----------

神戸親和女子大教授

1975年、大阪府生まれ。専門はスポーツ教育学、身体論。元ラグビー日本代表。現在は、京都新聞、みんなのミシマガジンにてコラムを連載し、WOWOWで欧州6カ国対抗(シックス・ネーションズ)の解説者を務める。著書・監修に『合気道とラグビーを貫くもの』(朝日新書)、『ぼくらの身体修行論』(朝日文庫)、『近くて遠いこの身体』(ミシマ社)、『たのしいうんどう』(朝日新聞出版)、『脱・筋トレ思考』(ミシマ社)がある。

----------

(神戸親和女子大教授 平尾 剛)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

手越祐也「RIZIN」朝倉未来vs平本蓮戦の国歌独唱辞退 事務局が発表【全文】

モデルプレス / 2024年7月22日 16時33分

-

【全文】RIZIN 手越祐也の国歌独唱中止を発表 手越への誹謗中傷受け「責められるべきは弊社」

スポニチアネックス / 2024年7月22日 15時35分

-

【ドラマ化で話題】「ブス」「ヤリマン」「肉便器」人妻ブロガーがSNSで受けた“悪口”が「誹謗中傷とはいえない」深いワケとは?《弁護士が明かす“SNSの黒いリアル”》

文春オンライン / 2024年7月19日 13時0分

-

大谷翔平の新居「晒すメディア」なぜ叩かれるのか スターや芸能人の個人情報への向き合い方の変遷

東洋経済オンライン / 2024年7月16日 20時40分

-

千葉ロッテ、選手への「侮辱、脅迫などの行き過ぎた行為」に注意喚起、法的措置も検討 ファン歓迎「ぜひリーグ全体で」の声も

J-CASTニュース / 2024年7月11日 12時30分

ランキング

-

1【マック】ナゲットの持ち方で性格診断できるだと?SNS大盛り上がり「お上品ナゲットタイプだった」「確実に神経質ナゲットタイプ」

東京バーゲンマニア / 2024年7月22日 17時16分

-

2まるで夜空か海か宇宙。「青」が美しすぎる寒天菓子「空ノムコウ」【実食ルポ&インタビュー】

イエモネ / 2021年5月8日 12時30分

-

3「ハイオクとレギュラー」は何が違う? ハイオクが「高い」のはなぜ? “ハイオク指定車”にレギュラーを入れたらどうなる?

くるまのニュース / 2024年7月22日 21時10分

-

4終電間際、乗客同士のトラブルで車内は「まさに“地獄絵図”」泥酔サラリーマンが限界突破して…

日刊SPA! / 2024年7月22日 8時54分

-

5大人以上に暑い!?子どもの「熱中症」リスクが高い理由…異変に気づくためには?

南海放送NEWS / 2024年7月22日 17時54分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください