「畸形的な大人」「怪物、バケモノのたぐい」…美空ひばりが少女時代に受けたすさまじいバッシング

プレジデントオンライン / 2023年2月27日 18時15分

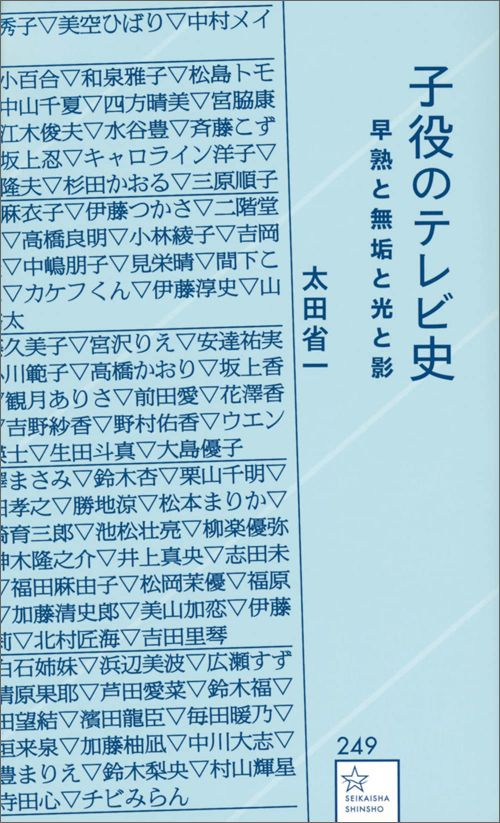

※本稿は、太田省一『子役のテレビ史』(星海社新書)の序章の一部を再編集したものです。

■「美空ひばり」という名に込められた思い

美空ひばりは、1937年横浜市磯子区生まれ。本名は加藤和枝。実家は魚屋を営んでいた。歌や芝居が好きだった両親のもとで、ひばりは幼いころから抜群の歌の才能を発揮する。父親が出征するときに流行歌「九段の母」を歌ったところその歌声が評判になり、しばしば出征兵士の壮行会などに呼ばれて歌うようになった(美空ひばり『ひばり自伝』、19頁)。

そんなひばりの歌の才能に誰よりも惚れ込んだのが、母親の喜美枝だった。

後にひばりとの関係を「一卵性母娘」とも称された喜美枝は、戦争が終わるとひばり専属の楽団を結成する。彼女がその楽団につけた名前が「美空楽団」だった。

喜美枝は詩を書くことを好み、そこでよく「空」や「星」をモチーフにしていた。そこで娘に「空のように広々とした気持ちで、どこまでも行って欲しい」という思いで「美空和枝」という芸名をつけた。

こうして、ひばりは自前の楽団とともに活動を始めることになった。喜美枝はひばりのそばにずっと付き添うだけでなく、時には興行を仕切るプロデューサーでもあった。

1947年10月には日劇小劇場の伴淳三郎のショーに出演。このとき、芸名も「美空和枝」から「美空ひばり」になった。命名したのは、やはり母親の喜美枝である。

ひばりが5月生まれで、さわやかな気候に天高く舞い上がってどこまでもさえずり続けるひばりのイメージが「美空」にもぴったりというのが、その理由であった(同書、64頁。命名者については諸説ある)。

■11歳で日劇&銀幕デビュー

ただ、道のりは決して順調だったわけではなく、芸能界の下積みの大変さも味わった。また地方巡業の際、移動のバスの転覆事故に遭い、ひばりが九死に一生を得たこともあった。

ところがそうしたことから歌手への道をあきらめかけていた1948年5月、横浜国際劇場という大劇場からの出演オファーが舞い込む。

人気歌手・勝太郎の舞台に出る子役の仕事だったが、歌を歌う場面もあった。またこのときに、師とも言える存在に後々なるミュージシャン・川田晴久と出会っている。

そして1949年1月には、当時人気絶頂の歌手・灰田勝彦が主演するレビューで、日劇の舞台を踏むことになる。

そのステージなどで子どもながらに笠置シヅ子の「東京ブギウギ」などを歌う姿が評判を呼び、ひばりは映画にも出演するようになった。

■キャッチコピーは「爆弾娘」

何作か脇役で出演(ただし、その場合も歌を披露している)した後、初の主演映画のチャンスが巡ってくる。1949年公開の『悲しき口笛』である。

物語の舞台は終戦直後の横浜。復員してきた男性(原保美)は、生き別れになった妹・ミツコ(美空ひばり)を探す。一方、妹もまた、兄が作った曲「悲しき口笛」だけを手がかりに、兄を探している。そこに戦災孤児のミツコの面倒を見てくれる女性(津島恵子)も絡んでくるというストーリーである。

有名なのは、当時12歳の美空ひばりが、シルクハットにタキシード姿でブルース調の「悲しき口笛」を歌うシーンだろう。その歌声は子どもとは思えない情感にあふれ、誰しもが感嘆するようなものだった。映画自体、このシーンを盛り上げるためのものだったとさえ言える。

実際、当時の映画ポスターもシルクハットにステッキ、タキシード姿でポーズをとるひばりを前面に押し出したものだ。キャッチコピーには、「爆弾娘登場! 音楽メロドラマ!」の文字が踊る。

■主役を完全に食った「歌声」

まだテレビの本放送が始まる以前のこの時代、もちろんラジオや公演もあったが、全国の人びとが歌う歌手の姿を見る機会になっていたのはなんといっても映画だった。いわば後のテレビの歌番組の役割を果たしていたのが、こうした歌入りの映画、歌謡映画だった。

美空ひばりのレコードA面デビュー曲となった主題歌「悲しき口笛」は、映画の効果もあり45万枚を売り上げる大ヒット。ひばりの名も、これで一躍全国に知れ渡ることになった。13歳のときの主演映画『東京キッド』(1950年公開)でも、そのパターンは踏襲された。

マリ子(美空ひばり)の暮らす母子家庭に、死んだはずの父親(花菱アチャコ)が突然アメリカから帰ってくる。しかし、マリ子は父親と馴染めない。そのうち、母親も亡くなってしまう。家を飛び出し、以前親切にしてくれた女性(高杉妙子)のもとに身を寄せる。

そして流しの三平(川田晴久)とともに、夜の店で歌を披露し人気者になるマリ子。だがそのため父親に見つかってしまう。家に戻ることを拒むマリ子だったが、やがて誤解が解けて和解。マリ子は父親とともにアメリカに旅立っていく。

エノケンこと榎本健一も出演するこの映画はジャンル的にはコメディであり、笑わせる場面も多い。だが中心は、やはり美空ひばりの歌である。

いま述べたようなストーリー展開のなかで、ひばりはたびたび歌を披露する。そのなかには、「悲しき口笛」のような持ち歌だけでなく、「湯の町エレジー」のような他の歌手のヒット曲もある。

そして今作の主題歌「東京キッド」は、重要な場面でシチュエーションを変えて2度歌われる。「悲しき口笛」からは一転して軽やかで楽しい曲調の同曲も、映画公開に先立ってシングル発売されて大ヒット。美空ひばりの代表曲のひとつになった。

■「右のポッケにゃ夢がある」の意味

ひばりの歌は、彼女の演じる役柄、そしてその背景にある時代状況によって一層こころに響くものになっていた。その役柄には、敗戦後まもなく子どもたちが置かれた過酷な状況が色濃く反映されている。

『悲しき口笛』では、ひばりは戦災孤児という役柄だった。当時戦争で親を失った子どもたちは、自活する術もなく、少なからず浮浪児になった。

『東京キッド』のひばりの役柄も、戦災孤児ではないが、親から離れ独りぼっちになる。実際、映画のなかでも当初は浮浪児として男の子の格好で過ごす。浮浪児たちは、街頭で靴磨きなどをしてなんとか生き延びた。

『東京キッド』公開時のポスターでも、ひばり演じるマリ子が靴磨きのブラシを片手に持つ姿が大写しになっている。

歌の「東京キッド」のなかの有名なフレーズ「右のポッケにゃ夢がある 左のポッケにゃチューインガム」には、そうした厳しい環境のなかでの子どもにとっての希望が表現されている。

「夢」は、「チューインガム」が暗示するようにアメリカと結びつくものだった。敗戦直後、民主主義の国・アメリカは理想化された。たとえ身寄りがなくとも、自分の努力と才能で一人前になれるという思いを抱かせてくれる理想郷がアメリカだった。

ひばりが父親とともにアメリカに旅立つ『東京キッド』のラストは、そのことを物語る。

■なぜ美空ひばりの歌は染みるのか

そしてもうひとつ、敗戦で打ちひしがれた日本人にとって希望を感じさせてくれたのが流行歌だった。終戦直後大ヒットした並木路子「リンゴの唄」(1946年発売)も新しい時代への希望を歌ったものだった。

そしてラジオでは、戦後の民主化を象徴する2つの歌番組が企画された。1945年に放送された「NHK紅白歌合戦」の前身「紅白音楽試合」と、1946年1月に始まった「のど自慢素人音楽会」、現在の「NHKのど自慢」である。

前者が男女対抗という形式によって、そして後者はプロではなく素人でも放送で歌うことができるという点で、ともに歌による民主化を表現していた。

「天才少女歌手」美空ひばりは、そうした時代の潮流のなかで登場した。映画のなかで苦難に屈しない気丈な子どもを演じることで、彼女の歌は時代と共鳴し、焼け跡からの復興、その希望の象徴となったのである。

子役という観点で言えば、美空ひばりは、最も成功した「歌う子役」だったと言えるだろう。

■「NHKのど自慢」に出演も鐘が鳴らない

ただ、子ども時代の美空ひばりの歌については、称賛ばかりだったわけではない。

むしろ、これほど批判の対象になったケースも珍しいだろう。

先ほど、「NHKのど自慢」は、戦後民主主義を象徴する歌番組だと書いた。その意味では、当然万人に開かれたものであるはずだった。だが1946年12月、まだ素人だった美空ひばりが番組の予選に参加したとき、“事件”は起こった。

そのとき、ひばりは当時ヒットしていた「悲しき竹笛」(「リンゴの唄」という説もある)を歌った。もちろん、すでに圧倒的な歌唱力だった。だが、鐘は鳴らなかった。すなわち、合格でも不合格でもなかった。

理由は、選曲、そしてひばりの歌が“子どものもの”ではなかったからである。当時の常識(ある程度いまもそうかもしれないが)では、子どもは童謡や唱歌など、子ども用につくられた曲しか歌うべきではなかった。しかも「低俗」と考えるひともまだまだ多かった流行歌など、もってのほかだった。

だから、ひばりの歌は、そもそも採点の対象にされなかったのである。

■「畸形的な大人」という評

その後ひばりが脚光を浴び、活躍するようになると、知識層を中心に「流行歌を唄う子ども」であるひばりへの批判の声が巻き起こるようになる。

「舞台でみるとそんなしわがれた声がいたいけな子供の肉体から出てくるので不思議な戸惑いを感ずる。こういった「畸形的な大人」を狙った小歌手が目下、大いに持て囃されている」(劇作家の飯沢匡、『婦人朝日』1949年10月号)、「近頃でのボクのきらいなものはブギウギを唄う少女幼女だ。(中略)いったい、あれは何なのだ。あんな不気味なものはちょっとほかにはない。可愛らしさとか、あどけなさがまるでないんだから怪物、バケモノのたぐいだ」(詩人のサトウハチロー、『東京タイムズ』1950年1月23日付け記事)(いずれも斎藤完『映画で知る美空ひばりとその時代』より引用)。

「畸形的」「バケモノ」といった苛烈な表現からもわかるように、それはもはや批判を超えたバッシングだった。

知識層から見れば、「子どもらしさ」という常識の枠を突き破り、しかも大衆の喝采を受ける美空ひばりのような存在は、恐れをも抱かせるものだったことがうかがえる。

■戦後の日本人に受けたワケ

程度の問題はあれ、それは、子役があまりに早熟に見えた場合の世間の典型的な反応でもある。子役に求められるのは“純粋無垢(むく)な子ども”であり、その枠から外れる面を子役が見せたとき、拒否反応とまではいかなくとも少なくとも世間は戸惑う。

それがその場だけのことで終わる場合もあれば、この美空ひばりのように激しいバッシングになることもある。

ただし美空ひばりの場合、知識層からは批判されたとしても、それをはるかに上回る大衆の圧倒的な支持があった(ジャーナリストの竹中労は、この大衆の側に拠って立つ視点からひばりを擁護した。『完本美空ひばり』を参照)。

そこにはやはり、敗戦直後という特異な状況があったと言える。敗戦で打ちひしがれ、一面の焼け野原という文字通りゼロの状態から出発したその時点の日本人は、ある意味大人でありながら“子ども”だった。

だから、そこにすい星のごとく現れた「歌う子役」美空ひばりは、大人の歌を鮮やかに歌うことで逆に大衆を魅了した。

戦後の復興は日本人がもう一度“大人”になろうとする過程であり、美空ひばりはその「子どもから大人」へのプロセスを凝縮して体現してくれる存在だった。そのなかで知識層の美空ひばりへの評価も、最終的に肯定的なものへと変化していくことになる。

----------

社会学者

1960年生まれ。東京大学大学院社会学研究科博士課程単位取得満期退学。テレビと戦後日本、お笑い、アイドルなど、メディアと社会・文化の関係をテーマに執筆活動を展開。著書に『社会は笑う』『ニッポン男性アイドル史』(以上、青弓社ライブラリー)、『紅白歌合戦と日本人』(筑摩選書)、『SMAPと平成ニッポン』(光文社新書)、『芸人最強社会ニッポン』(朝日新書)、『攻めてるテレ東、愛されるテレ東』(東京大学出版会)、『すべてはタモリ、たけし、さんまから始まった』(ちくま新書)、『21世紀 テレ東番組 ベスト100』(星海社新書)などがある。

----------

(社会学者 太田 省一)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

五木ひろし 昭和のレジェンド歌手への思い「ご健在だったらたぶんまた違った時代だった」

スポニチアネックス / 2024年7月18日 14時27分

-

五木ひろしが語る女王・美空ひばりさんの凄さ「歌の上手さはもちろんなんですけど」

スポニチアネックス / 2024年7月18日 13時15分

-

山本譲二 美空ひばりさんからかけられた忘れられない言葉告白「上から下までぺローンと見られまして」

スポニチアネックス / 2024年7月18日 13時15分

-

【BS日テレ】 「歌謡プレミアム」今年デビュー45周年の松原のぶえ、永遠の大スター美空ひばりの名曲「哀愁波止場」をテレビ初披露!デビューできたのは北島三郎の弟さんのおかげ!?

PR TIMES / 2024年7月5日 13時45分

-

【没後35年】再起不能と心配された美空ひばり「ああよかった。ちゃんと声が出るわ!」復帰後初のレコーディングで見せた日本歌謡界の女王としての矜持

集英社オンライン / 2024年6月24日 8時0分

ランキング

-

1終電間際、乗客同士のトラブルで車内は「まさに“地獄絵図”」泥酔サラリーマンが限界突破して…

日刊SPA! / 2024年7月22日 8時54分

-

2まるで夜空か海か宇宙。「青」が美しすぎる寒天菓子「空ノムコウ」【実食ルポ&インタビュー】

イエモネ / 2021年5月8日 12時30分

-

3「健診でお馴染み」でも、絶対に"放置NG"の数値 自覚症状がなくても「命に直結する」と心得て

東洋経済オンライン / 2024年7月21日 17時0分

-

412気筒+モーター「EV前夜」のランボルギーニ 6600万円の値札をつけて「レヴエルト」が発売

東洋経済オンライン / 2024年7月22日 12時0分

-

5【マック】ナゲットの持ち方で性格診断できるだと?SNS大盛り上がり「お上品ナゲットタイプだった」「確実に神経質ナゲットタイプ」

東京バーゲンマニア / 2024年7月22日 17時16分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください