米軍相手に渡されたのは「木製の弾丸」だった …陸軍二等兵の渡辺恒雄が絶望した旧日本軍の実情

プレジデントオンライン / 2023年3月8日 9時15分

■稀代のメディア人・渡辺恒雄が「反戦」を訴え続ける理由

哲学者を志して大学に進学した渡辺だったが、入学後間もなく、学徒勤労動員で新潟県関谷村(現関川村)に赴くこととなった。その地で約二カ月間、棚田の開墾や田植えなど、慣れない農作業に従事することになる。

そして六月二九日、ついに軍隊からの召集令状、いわゆる「赤紙」が届く。大学在学中の渡辺も、学徒出陣により徴兵されることになったためだ。召集令状が届いた日、渡辺は日記にその思いを書き記している。

「昼頃入隊の電報来る。何等驚愕(きょうがく)の念起こる事なし。その事に対し自ら満足を感じた。(中略)“積極的諦念”…………」

勤労動員先の新潟から汽車で東京に戻った渡辺は、軍隊への召集前夜、自宅に後輩たちを招いてある音楽を聴いた。ロシアの作曲家・チャイコフスキーが死の直前に遺した大作、交響曲第六番「悲愴」である。自らが指揮したこの交響曲初演の九日後、チャイコフスキーは急死している。

■主筆室に保管している「葬送曲」のテープ

この召集前夜の感情を忘れまいと、渡辺は自らの葬儀で流すための音楽を収めたカセットテープにこの曲を入れている。主筆室に保管しているそのテープを、渡辺は私たちに見せてくれた。テープが収められている小さな木箱には、曲目リストも一緒に入れられている。

バッハの管弦楽組曲第三番第二曲「アリア」や、ベートーベンの交響曲第七番第二楽章など計九曲が記載されているが、召集前夜に聴いたチャイコフスキーの「悲愴」は、とりわけ当時の記憶が喚起される曲だという。リストではこの曲の中でも、「第四楽章」(アダージョ・ラメントーソ)が指定されている。

「チャイコフスキーのこれよ。『俺の葬送行進曲だ』って、レコードをみんなに聞かせたの。蓄音機の針は竹針だ。学校の一、二年後輩を家に一〇人以上集めた。それで『この戦争は必ず負ける。俺はどうせ死ぬから』と言った」

交響曲第六番の最終章であるこの楽章は、哀調を帯びたロ短調の抑制的なトーンで始まる。曲調は次第にテンポを高潮させながら激しいクライマックスを迎え、やがて静寂と寂寥の中に消えるかのように終わっていく。人間が人生の中で抱く絶望、悲嘆、恐怖、苦悩などの感情が激しく発露されているかのような曲である。

■母からもらったお守りは焼き捨てた

「九九パーセントの戦死」を覚悟し、「絶望的な死への旅路に出る」つもりでいたという渡辺は、この激しく哀しい調べに自らの運命を重ね合わせたのだろう。渡辺は「最後の夜」と題したこの日の日記に、時代に翻弄(ほんろう)され、消えゆこうとしている自らの運命について、痛切な思いを綴っている。

「一箇の運命が、悶え、喘ぎ、絶望し、夢想し、さうして遂に滅亡して行く。それが、俺の運命であらうとも、その滅び行く運命が、一体何の意味を主張し得るか。俺は知らねばならぬ。そして俺はやがて知るであらう。……俺の断末魔の時を」

そして、母親が神社で渡辺のために授かってきたお守りを全て、後輩たちと共に火鉢で焼き捨てたという。

「おふくろは一〇何体のお守りを一〇何社の神社へ行ってもらってきてね、『武運長久』と書いてあるあれだ。それを火鉢の中で、おふくろに内緒でみんな焼いちゃう。こんなものが、くそも役に立つわけない。こんな紙切れ、武運長久なんてばかばかしい。みんなくべて焼いたよ。死ぬ覚悟をはっきりさせるためだね」

■理由なく先輩に殴られる、軍隊で経験した暴力の連鎖…

陸軍二等兵として渡辺が入隊したのは、東京・三宿に兵舎を置く砲兵連隊だった。相模湾から上陸すると想定されていたアメリカ軍を、砲弾で迎撃するという任務を帯びていた。入隊した渡辺は、理不尽な暴力に直面する。

「ひどいもんだよ。理由なしに兵営の後ろに引っ張り出して、それで『ビンビン』と〔平手打ちを〕やるわけだ。『股を開け』と言われてね、すっ飛んじゃうから。それだけやるのよ。理由ないんだよ。俺は二等兵だから、殴るのは一等兵か、上等兵か、軍曹か伍長だろうと思うでしょ。そいつらは殴らないの。俺を殴るのは、半年先に入った二等兵だ。

何で彼はそういうことをやったかというと、おそらく半年前に自分がやられたんだろうね。だから、自分より後輩が来たら、殴らなきゃ損だという感じじゃないかね。他のやつも、一等兵が丸太を二、三〇本積んだ上に正座させられているのを見たがね、丸太の上に正座したら、あれは痛いですよ。歯を食いしばってその拷問に耐えているのを見たよ。ああ、軍隊はこういう所かと思ったね」

実は渡辺は、密かに兵舎に三冊の本を持ち込んでいたという。その中の一冊が、前述したカントの『実践理性批判』である。さらに持ち込んだ二冊は、イギリスの詩人ウィリアム・ブレイクの詩集と、研究社の英和小辞典だったという。

■死ぬか、逃げるか

一体なぜ、隊内で見つかって咎められる危険を冒してまで持ち込んだのか。そこには渡辺の戦争への嫌悪と、諦念と同時に抱く生への執着があった。

「軍隊に入ったということは、僕にとっては二つしか選択肢がない。一つは死ぬこと、もう一つは脱走すること、逃げることだ。脱走するときに米兵に英語で何て言ったらいいか、降伏するところで何という言葉を使えばいいかと。だからポケット・イングリッシュ・ディクショナリーがないと困る。何とか脱走して、一冊の字引を手にして、米軍と話をして生き延びるという選択しかなかったんだからね。

うまく脱走ができれば、捕虜収容所に入って、三年は入れられるだろう。その間に繰り返して読んでもいいなるべく薄い本が要る。それがこのカントの『実践理性批判』ですよ。これがあれば何度読んでもいい、事実この本、ぼろぼろになるまで読んだんだから。これを軍隊でどうやって隠すか。それは個人用の枕だ。枕は一人一人によこすんだ。どこへ行っても戦地で持って歩くんですよ。その枕の中は、わら束だ。その中にちょっと隅をあけて、突っ込んでおいた。それを持って歩いていた。だから、この『実践理性批判』というのは、僕にとっては大変懐かしいんだ」

■木製の弾丸でアメリカ軍に勝てるはずがない

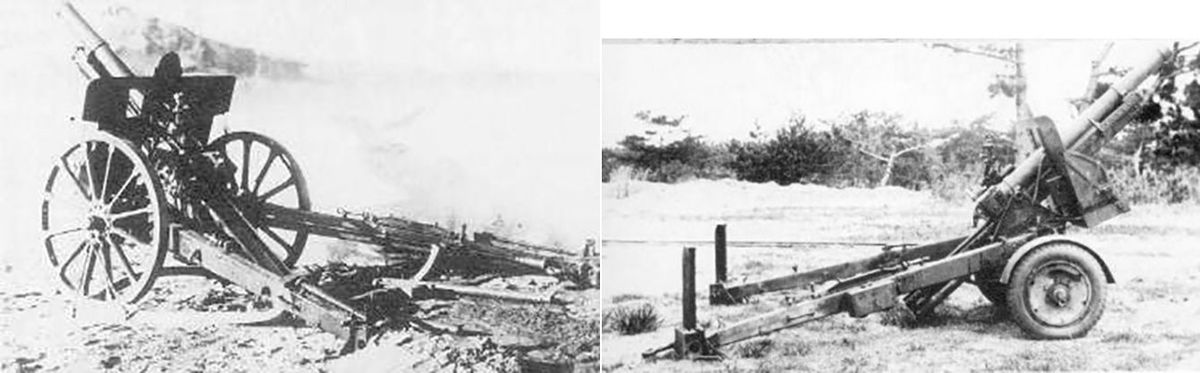

陸軍砲兵連隊で渡辺が配属されたのは、「十糎榴弾砲」という大砲を扱う部隊だった。十糎榴弾砲は、この時期の砲兵の主火器として配備されていたもので、現在も陸上自衛隊土浦駐屯地武器学校の火砲館には、当時の実物が展示されている。

口径はその名称の通り、一〇五ミリと約一〇センチ、砲身は全長約二メートルで重量は三四三キロ、放列砲車重量は一五〇〇キロに達し、一〇キロ強の最大射程があった。だが戦争最末期、もはや物資不足は限界に達しており、武器弾薬も尽きかけていた。それを糊塗(こと)しようとする陸軍の内実なき精神主義に、渡辺は戦前日本の病理を見たという。

「勝てるわけがないわな。あの米軍の前で日本軍は何もないんだから。丸腰だよ。僕は十糎榴弾砲を使う砲兵だった。直径一〇センチの弾だ、こんなでかいもの。その弾は木の弾なんだ。〔米軍の〕相模湾上陸作戦を邀撃するというのが僕らの使命だった。それで俺は上官に聞いたよ。『上がってくる敵軍に、木の弾じゃどうにもならないんじゃないですか』と言ったら、『いや、その時になると実弾が配給される』と上官は言う。ところが最後まで、戦争終わるまで実弾の配給はなかったね。そんな戦争で勝てるわけないよ」

■終戦の日に見た忘れられない光景

しかし、突如として渡辺の運命は好転する。入隊から一カ月あまり経った一九四五(昭和二〇)年八月一五日、憎しみを募らせた戦争が終わりを迎えたのだ。終戦二日前の八月一三日からの状況を、渡辺はこう述懐する。

「不思議なことに、除隊命令が八月一三日に出た。理由は分からない。要するにもう負ける、降伏するということを軍の幹部は分かっていたんだろうね。一度に除隊すると混雑するから、一三日から帰らせ始めたんじゃないか。『まず自分の家に帰って、私物を持ってこい。ボタン一個もやらん、ふんどし一本だけやる。あとは全部軍に置いていけ。自宅に帰って私服を持ってこい』と言われた。それで家へ帰って、私物を持って兵舎に帰って、一三日と一四日の夜は兵舎で過ごす。

そして一五日の朝に出される。茅ヶ崎駅から電車に乗って、二駅目か三駅目かの駅で突然電車が止まって『全員降りろ』と。降りたら終戦の詔勅だ。天皇が〔ラジオで〕何か言っているが、何を言っているか誰も分からない。分かったのもいたらしいが、俺は聞こえなかったね。それでまた電車に乗ったら、軍人はみな一言もしゃべらない。東京駅で降りると、ジャンジャンと鐘が鳴って、号外の鐘だよ。見たら『戦争終結の大詔渙発さる』と書いてある。

何だ、終戦の大詔というのは。要するに負けたということじゃないか。それで万歳と思ったね。『これで助かった』と思ったら、それまでの緊張と空腹、軍隊で三度三度の飯は麦飯を茶碗に半分だ、おかずなし、具のないみそ汁だけだ。だから栄養失調になってた。負けたというんで、緊張が解けてふらふらとなってね、歩けなくなったよ、東京駅で」

■終戦当日の「シラミ殺し」の快感

東京駅で終戦の報に接した渡辺は、そのまま「這うように」電車に乗り、千葉県小櫃村(現君津市)に疎開していた母親の元に向かった。少年時代から嫌悪し続けた戦争の「垢」が、物理的にも精神的にも落ちていくかのような体験を、渡辺は笑顔を交えながらユーモラスに語った。

「這うようにして母の疎開先にたどり着いて、やっと白い飯食って、風呂へ入った。体はシラミだらけだ。もうシラミを煮てもらったよ。洗面器に熱湯を入れてね。ざまぁ見ろと思ったね、シラミ。これでみんな茹って死んじまう。本当にこの野郎、かゆい、参ったよ。軍隊っていうのは、ひどいよ。夜寝ると何万匹というシラミがね、じわじわじわじわ、這って入ってくるのが分かるんだよ。いちいち潰していられない、何万匹もいるんだから。もう軍というのはひどいところだよ、何から何まで」

――憎きシラミを煮て殺したときが、御自身の中で一つのけじめだったのかもしれないですね。

「そういうことだね。快感だったよ。シラミ殺しの快感。そんなの今の人は誰も味わったことないだろうね、シラミを殺す快感は」

■戦争は渡辺に何をもたらしたのか

戦争に突き進んだ戦前の日本、政治家や官僚がそれに迎合し、戦争に突き進んだ戦前の日本。渡辺は政治の過ちが、個人や国家の命運を大きく変えてしまうことを痛感したという。戦争体験は自身に何をもたらしたのか、渡辺に問うた。

――戦争の体験というのは、間違いなくその後の人生に決定的な影響を及ぼしたと言っていいですか。原体験と言うのはやはり非常に大きなものでしたか。

「それはね、軍の横暴、独裁政治の悪さを、身にしみてわかったわけだ」

――大変失礼なことを承知で申し上げるんですけども、渡辺さんの存在は、権力と言うものと密接不可分だと実は思っていたんです。だけど今のお話を聞くと、戦争と言うものに対する反発心、反骨心が非常に強い。非常にアンビバレントな思いをして聞いていたんですが。

「あれだけ人を殺して、何百万人も殺して、日本中を廃墟にした連中の責任を問わなくて、いい政治ができるわけない」

――戦後、言論人としての渡辺さんのさまざまな主張の根本には、戦争を繰り返してはいけないという思いがあったのでしょうか。

「もちろん、もちろん。だって戦争中から反戦だったんだから、僕は。絶望的な時代だから、一生に、一度、あれを味わったらね、何も怖いものないね。今のこの世の中で」

----------

NHK報道局政経・国際番組部政治番組チーフ・プロデューサー

1980年埼玉県生まれ。2004年早稲田大学政治経済学部政治学科卒業後、NHK入局。仙台局報道番組、報道局政治番組、報道局社会番組部、放送総局大型企画開発センターのディレクターを経て、2020年より現所属。戦後史や政治分野を中心に、主にNHKスペシャルなどの報道番組を制作。2022年度の拓殖大学客員教授も務める。

----------

(NHK報道局政経・国際番組部政治番組チーフ・プロデューサー 安井 浩一郎)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

【逆説の日本史】「英米対決路線」と「民族自決路線」が「同じ穴のムジナ」と言えるのはなぜか

NEWSポストセブン / 2024年7月15日 11時15分

-

『キングダム』の時代に天下の勝敗を分けた"科目"はコレだった…墓から何十本も発掘された"工具"の正体

プレジデントオンライン / 2024年7月14日 10時15分

-

ロシア軍の火砲を「1万5000門」も撃破!? ソ連時代からの“お家芸”に打撃か ウクライナ発表

乗りものニュース / 2024年7月13日 11時42分

-

だから中国史上初の天下の皇帝まで上り詰めた…『キングダム』モデル秦の始皇帝50年の波乱万丈ネバギブ人生

プレジデントオンライン / 2024年7月12日 10時15分

-

韓国軍が南北軍事境界線付近で砲兵射撃訓練、9・19合意後初=韓国ネット「それで北朝鮮がビビる?」

Record China / 2024年7月3日 13時0分

ランキング

-

1終電間際、乗客同士のトラブルで車内は「まさに“地獄絵図”」泥酔サラリーマンが限界突破して…

日刊SPA! / 2024年7月22日 8時54分

-

2まるで夜空か海か宇宙。「青」が美しすぎる寒天菓子「空ノムコウ」【実食ルポ&インタビュー】

イエモネ / 2021年5月8日 12時30分

-

3「健診でお馴染み」でも、絶対に"放置NG"の数値 自覚症状がなくても「命に直結する」と心得て

東洋経済オンライン / 2024年7月21日 17時0分

-

412気筒+モーター「EV前夜」のランボルギーニ 6600万円の値札をつけて「レヴエルト」が発売

東洋経済オンライン / 2024年7月22日 12時0分

-

5【マック】ナゲットの持ち方で性格診断できるだと?SNS大盛り上がり「お上品ナゲットタイプだった」「確実に神経質ナゲットタイプ」

東京バーゲンマニア / 2024年7月22日 17時16分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください