「1年後、まだ今の仕事をしていたいか?」に即答できない人が定年後に思い知る想像以上に大きいツケ

プレジデントオンライン / 2023年5月1日 15時15分

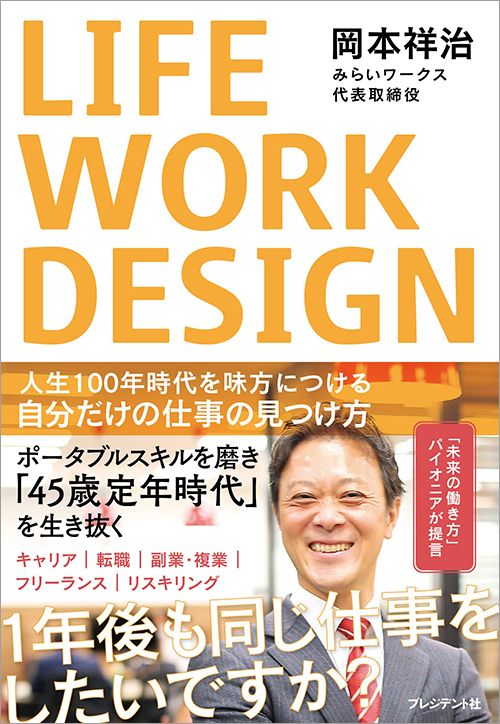

※本稿は、岡本祥治『LIFE WORK DESIGN』(プレジデント社)の一部を再編集したものです。

■人生を会社に縛られていないか?

「新卒で入社した会社で、定年まで勤めあげる」

「定年後は、夢の引退生活を送る」

「老後は、そこそこ豊かな年金生活が待っている」

こんな当たり前だった日本人の「働き方」は、もはや、存在しません。

「45歳を過ぎたら早期退職をほのめかされる」

「70歳以降も働かないと、貧乏生活が待っている」

「出世コースを外れる人間は、定年まで会社に残れない」

ちょっとにわかには想像しがたい(したくない)でしょうが、残念ながらこれはディストピア小説の設定ではありません。私たち日本人を待ち受ける、極めて現実に近い未来予想図です。

昭和の「働き方」や「雇用」は、もはや持続可能ではなくなりました。日本企業の多くが日本型「終身雇用制度」から、欧米型「ジョブ型雇用」へと舵を切り始めています。昔は企業が社員とその家族の生活を保障してきましたが、もはや社員全員の面倒を見ることは不可能になってきています。しかも現代は「人生100年」と呼ばれる時代です。伸びた寿命分の生活費を賄い、QOL(Quality of Life)を維持するのは、容易ではありません。

「老後の資金2000万円」問題が耳目を騒がせたのはつい数年前のことですが、この問題はいまだ根本的な解決を見ていません。私たちは「人生100年時代」のライフマネーを、自らの手で稼ぎ続けなくてはならないのです。

現在20~40代の会社員は、「一生のうちに何度も転職をする」「働きながらリスキリングを重ねて、新領域にチャレンジしていく」努力が、求められていくことでしょう。

■いつの間にか「よそでは通用しない人材」に

皆さんは、「たそがれ研修」という言葉をご存じですか。企業が40~50歳代の自社の社員たちに、セカンドキャリアを考えてもらうために用意する様々なプログラムや研修のことです。

もともとは銀行など金融業界から広まった概念のようですが、今や多くの企業で「たそがれ研修」は行われています。もちろん、ここまでダイレクトには表現していません。「セカンドキャリア研修」などと立派な名称が付いています。ただし、「セカンドキャリア」なんて聞くと、響きはいいですが、要するに「うちの会社を辞めて、別のところで生きていく準備をしてもらう」ための研修です。正直、あまり気持ちのいいものではありませんよね。

ただ、私自身はこうした取り組みはむしろ好ましいと考えています。たしかに研修を受ける側にしてみれば、これまでは「会社に尽くせ」と言われてきたのに、いきなり掌返しをされたかのようなショックを受けるかもしれません。でも、別の見方をすれば、この年代の人はまだ外の世界で通用しうるポテンシャルを秘めているとも言えるのです。

■「たそがれ研修」はむしろ優しさ

仮に今の会社ではパフォーマンスを発揮できない状態になっていたとしても、他の会社や組織ではその限りではありません。そう考えると、多くの人にとって、「45歳でたそがれ研修」は、「65歳で就職先を探す」よりも、はるかに希望溢れる活動ではないでしょうか。

「そんな非情な首切りを考えている企業なんて、一部の特殊な企業だけだろう」「なんだかんだ言って実直に働いて、分不相応の出世さえ求めなければ、定年まで働き続けられるはずだ」

ここまでお読みになった人から、そんな声も聞こえてきそうです。

そのお気持ちも理解できます。

しかし、残念ながら事実はそうではありません。

■表立っては言わない企業の本音

私が経営する会社「みらいワークス」では、フリーランスの高度人材や副業人材を企業にマッチングする仕事をしています。同時に、企業から依頼を受け、現役社員のリスキリングやセカンドキャリアアップを目指すセミナーやプログラムも行っています。

その関係で主に大企業を中心に年間100社ほどに営業を行い、「セカンドキャリアの開発支援ソリューション」を提案していますが、ヒシヒシと感じるのは「これほどまでに企業は中高年社員を手放したがっているのか……」という現実です。実際、2022年も100社程度の企業に営業しましたが、「当社にはそんな提案は不要です」と断られたのは数社だけでした。つまり、それ以外の90%近くの企業は、「戦力にならない中高年社員は、外の世界を見てもらい、他に稼げる場所を見つけてほしい」と、切に願っているということです(主に人事部と経営者層……)。表立って言わないだけで、本音では、「辞めてもらって構わない」と考えているということです。

■大量生産された替えの効く人材たち

さて、こうした企業を「身勝手な経営陣」、「搾取するだけして、捨てるのか」と、一方的に非難できるでしょうか。

私はそうは思いません。むしろこれまでの日本式の働き方(働かせ方)のほうが、よほど見直すべき点が多くあったのではないかと感じています。

転職すれば、また一から新しい文化・常識・仕事のやり方を身に付けなくてはなりません。しかし、1社でのみ働き続けることのリスクを考えてみてください。ある会社に40年勤めたとしても、蓄積されるのは、その会社でのみ通用する常識や文化、仕事のやり方が多いです。

つまり、たった1社に骨をうずめることが前提の終身雇用制度は、「よそでは通用しない人材」を大量生産することに他ならないのです。

そもそも日本人の職業観は、「就職」ではなく「就社」の傾向が強いのです。職業そのものより、どの「会社」に選ばれるかがもっとも大切なポイントであり、選ばれた会社が名の通った大手であればあるほど、「勝ち組」として社会に持てはやされます。就社した以上は、その安定を手放さないために必死で働き続けますし(時には社畜と呼ばれようとも……)、会社もそんな社員を定年まで囲い込むのが普通でした。だからこそ日本企業は何の色もついていない新入社員を好み、中途採用を嫌ってきたのです。

社員も自分が「よそでは通用しない人材」であることを長いキャリアの中でだんだん察知してしまうからこそ、「この会社をクビになったら路頭に迷う!」と恐怖心を抱き、ますます企業にしがみつく状態が続いてきたのです。

■あなたの人生は「20代の若かりし自分」に決められている

日本の“就社”システムは、「分別も何もついていない」ひよっこ時代に、自分の残りの人生すべてを賭けるギャンブルをしているようなものなのです。

そもそも新卒の22歳の若者が“就社”の際に発揮した価値観や審美眼は、本当に正しかったと言えるのでしょうか。服の趣味や音楽の趣味、交友関係や読む本など、学生時代に比べて、随分と自分の「選択」も変化してきていませんか。

多くの人は(私もそうですが)、20代前半でやらかしたアレコレを自嘲気味に思い返すはずです。

「あんな恥ずかしいこと、なんでしたのかな?」

「まぁ、あの頃は若くて、分別も何もついていなかったからな……」と。

それなのになぜ、22歳当時の“就社”の判断が正解だったと胸を張って言えるのでしょうか。

若気の至り、企業名やブランド力だけで選んでしまった、先入観やプライドで目が曇っていた……、そんな人も少なくないはずです。

■生涯を1社だけに捧げるリスク

22歳から仮に70歳まで働くとして、その期間は約48年間にも及びます。つまり約半世紀。その間、自分の価値観がまったく変化せず、成長もしないということはありえません。

20代、30代と年を重ねれば、結婚をし、家庭を持つかもしれません。親の介護も始まるかもしれません。働いているうちに価値観が変化したり、この部分をもっと学びたいと大学院に進んだり、留学への夢も出てきたりするかもしれません。ライフステージが変われば、価値観や優先順位も当然変化するはずなのに、なぜか「仕事」だけは、生涯変化しない前提で私たちは生きています。

さらに言えば、半世紀も経てば、多くの企業の役割や立場も激変します。1989年のバブル期には、世界の時価総額ランキング10位中、7社を占めていた日本企業も、22年現在はみごとにゼロの状態です。30年前の「イケてる企業」が、30年後にはこの世から消滅していることなどザラな世界で、いつまでも右肩上がりで成長し続けられる企業などは稀有です。「生涯を通じてたった1社に身を捧げる」ことのリスクは、この事実だけ見ても、十分お分かりになるかと思います。「22歳の若かりし自分に、人生の大半を決断させた」状態を、このまま放っておいていいのでしょうか。

■「1年後、まだ今の仕事をしていたいか?」

さて、「20歳そこそこの自分に、人生を決めさせてしまっていいのですか」という疑問を投げかけました。

自分の年齢とともに、思考も価値観も働き方もアップデートしていくべきなのに、その更新を怠り、惰性で働き続けていったツケは、65歳の定年時に確実に表れます。再就職したくても、「やりたい仕事」も「できる仕事」も皆無な事実に、定年と同時に気づき愕然とする事態は、なんとしても避けたいものです。

では、その「アップデート」はどのようにして行えばいいのでしょうか。初めの一歩は、自らに問いかけることです。

「1年後、私はまだ今の仕事をしていたいか?」と。

迷うことなく「YES!」という答えが出たら、おめでとうございます! 素晴らしい環境であなたは仕事をできていますね。

しかし、もしそうではなかったら……。返事に詰まり、考え込むようならば要注意です。

もちろん短期的には、モチベーションが低下する時期はあるものです。「たまたまこの時期は寝る間もないほど忙しい」「このプロジェクトはあまり乗り気がしない」などの浮き沈みは、誰にでもあることでしょう。でも、そうした短期的なモチベーション低下の問題ではなく、半年間、一年間と気分が沈んでいる、なんだか最近新しい仕事をしていない、「この仕事を来年もやりたい!」と明確に言えない状態にあるならば、次のステップに進む時期に来ているのかもしれません。

----------

みらいワークス代表取締役社長

1976年生まれ。神奈川県出身。慶應義塾大学理工学部を卒業後、アンダーセン・コンサルティング(現アクセンチュア)株式会社に入社。金融、通信業界などのプロジェクトに参画した後、ベンチャー企業の経営企画部門へ転職。海外・日本47都道府県などの旅を通じて「日本を元気にしたい」という想いを強め、2007年に起業、2012年に株式会社みらいワークスを設立。働き方改革やフリーランス需要の拡大とともに急成長し、2017年に東証マザーズへの上場を果たす。現在は、独立プロフェッショナルのためのビジネスマッチングサービス『フリーコンサルタント.jp』、転職支援サービス『プロフェッショナルキャリア』、都市部人材と地方企業をマッチングする副業プラットフォーム『Skill Shift』、地方創生に関する転職マッチング・プラットフォーム『Glocal Mission Jobs』などを運営するほか、45歳以降のセカンドキャリア構築を支援する『HRソリューション』、企業・自治体のオープンイノベーションを支援する『イノベーション・サポート』といったソリューションを展開するなど、事業を通じて「『人生100年時代』を生き抜く為の社会インフラ創造」「東京一極集中の是正」「人材流動性の向上」といった社会課題の解決に取り組む。

----------

(みらいワークス代表取締役社長 岡本 祥治)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

ボランティアの採用面接でさえ落とされる…元大手男性管理職が思い知った定年後に月10万円稼ぐ大変さ

プレジデントオンライン / 2024年5月28日 16時15分

-

「自己紹介」で会社の名刺を出してしまう…転職・副業市場で売れ残る"ハイスペック中高年"に顕著な特徴

プレジデントオンライン / 2024年5月27日 16時15分

-

西日本フィナンシャルホールディングスのグループ会社・NCBリサーチ&コンサルティングと業務提携

PR TIMES / 2024年5月23日 16時45分

-

2年連続、岐阜県土岐市の「副業・兼業人材活用支援業務」を推進

PR TIMES / 2024年5月20日 14時15分

-

大阪府豊中市「副業・兼業人材活用支援事業」を受託

PR TIMES / 2024年5月13日 15時15分

ランキング

-

125年末まで減産延長=油価下支えへ―OPECプラス

時事通信 / 2024年6月2日 23時29分

-

2“為時”岸谷五朗、宋語の詩暗唱を褒められるも…監督からのひと言に「がっかりした」ワケ【光る君へ】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月3日 7時15分

-

3鉄道はなぜ「激混みOK?」 定員あってもほぼ無制限 いつから1人1席扱いしなくなったのか

乗りものニュース / 2024年6月3日 7時12分

-

4「#ワークマン女子」400店舗出店で逆転ホームラン狙うも客足は軟調…一般衣料市場でワークマンが抱える致命的な弱点とは?

集英社オンライン / 2024年6月3日 8時0分

-

5マイナ保険証の利用者増で「20万円」を病院に支給!?「受診する側」にメリットはないの? 狙いと内容について解説

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月2日 5時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください