煩悩のまま、日常の暮らしのままで仏になる道がある…親鸞が凡夫のために説いた教え

プレジデントオンライン / 2023年3月25日 13時15分

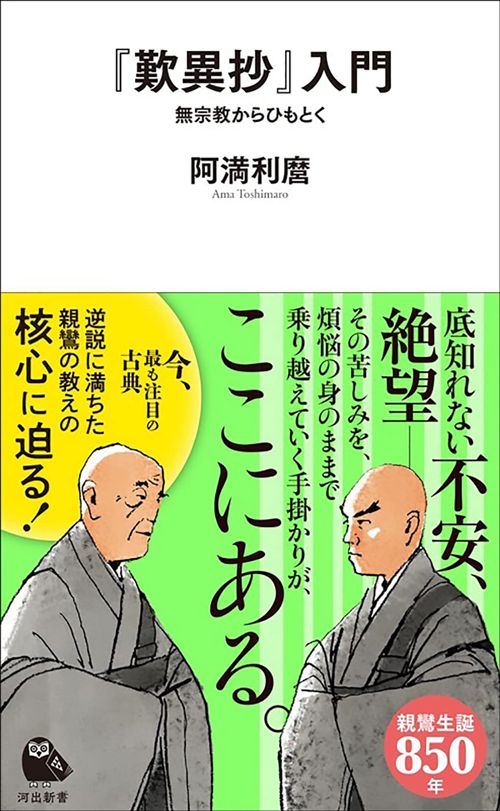

※本稿は、阿満利麿『「歎異抄」入門』(河出新書)の一部を再編集したものです。

■念仏しても喜びが生まれない

『歎異抄』の第九条では、唯円が親鸞につぎのように質問する。

私は、念仏をしても、躍り上がるような喜びの心は、なかなか生まれてきません。また、急いで憧れの浄土へ行きたいという気持ちもないのです。いったい、これはどうしたことなのでしょうか。

すると、親鸞はおよそ、つぎのように答える。

私も、同じような疑いをもって、今にいたっています。あなたも同じだったのですね。よくよく考えてみると、阿弥陀仏に救われるということは、経典に説かれているとおり、天にも躍り上がり、地を飛び跳ねるような喜びに包まれるはずの出来事なのですが、それが生じない。しかし、そのことこそ、かえって往生が定まっている証拠だと思います。

理由を申しましょう。喜ぶべき心を抑えているのは、「煩悩」の仕業なのです。阿弥陀仏は、このような、「煩悩」のとりこになっている人間のことをよくご存じであり、救済の対象を「煩悩」に縛られた「凡夫」に絞っておられるのです。

念仏をするようになっても、素直に、教えのとおりに喜びの心に包まれることがない私たちのために、阿弥陀仏の悲願はあるのです。そうと分かれば、阿弥陀仏の本願がいよいよ頼もしく思われるではありませんか。

親鸞は、さらに言葉を重ねる。

浄土へ急いで行きたいという心が生まれず、ちょっと病気をしただけでも死ぬのではないか、と心細く感じられるのも、「煩悩」のせいなのです。

■「煩悩」とは「エゴイズム」

こうなると、「煩悩」とはなにかをはっきりさせる必要があろう。「煩悩」とは、普通は「欲望」といわれることが多いが、「欲望」がなければ人は生きてゆけないから、もう少し厳密に考えた方がよいと思う。そのヒントは、日常で使う「子煩悩」という言葉にある。「子煩悩」は、普通以上に子供をかわいがる親のことをいうが、そこには、親自身の自己愛が子供に投影されていることが多い。子供からすれば、迷惑な干渉とも受けとられる一面があるのだ。

つまり、「煩悩」とは、今日風にいえば、「エゴイズム」(自己中心)が近いだろう。なにごとにつけても自己の都合が優先され、自己満足が求められる状況、といってもよい。人が生きてゆく上で不可欠の諸々の欲望が、自分の都合に合わせてときに過度になる、という状態、それが「煩悩」の内容なのではないか。

あるいは、自分の考え方、価値判断を重んじて、ほかの考え方を受け入れられない状態をいう場合もあろう。いずれにせよ、絶えず「自己」(エゴ)の都合を意識し、自己を拡大させたいという要求が「煩悩」の内容なのである。その意味では、死は一番恐ろしいことになる。大切な「自己」(エゴ)が消えてなくなるのであるから。

■日常の暮らしの方が大切

また、唯円の「本願念仏」への疑問も、浄土といった考え方や、そのための方法である念仏という「行」については、関心があっても、日常の考え方をすべてなげうって、そうした考えや、「行」に打ち込むほどにはなれない。日常の暮らしの方が大切なのである。

親鸞が教えるのは、そのような日常の暮らし方、常識を否定して「本願念仏」の暮らしがあるのではなく、「煩悩」の身のままで、日常の暮らしはそのままで、仏になる道があるということなのである。もう少し、第九条を読んでみよう。

私たちは、はるかな昔から、輪廻(りんね)の世界を経巡ってきました。地獄・餓鬼・畜生・阿修羅はもとより、人・天の世界は、すでに経験してきた世界ですから、故郷のような親しみを感じますが、一度として生まれたことのない浄土は、およそ恋しいとも思わないのです。まことに、私どもを支配している「煩悩」は、激しくも盛んなのです。

ただ、この世を名残惜しいと思っても、縁が尽きて、仕方なく生涯を終わるときに、はじめて、浄土へ参ることになるのです。急いで浄土へ行きたい、というような心のない者を、阿弥陀仏はとくに憐れんでくださるのです。それを思えば、阿弥陀仏の慈悲と誓願は頼もしく、私どもの往生は、決まっているのです。

天にも躍り上がり、地にも跳び上がる喜びがあり、急いで浄土へ行きたい、ということでは、かえって「煩悩」がないのではないか、と不審に思われるのではないでしょうか。

■煩悩の克服が目的ではない

大切なことは、「本願念仏」は、「煩悩」の克服を目的にしていない、という点にある。エゴの要求には、浅深の違いはあろう。だが、エゴの要求なしに生きることはありえない。となれば、エゴのありようはそのまま認めて、しかも仏になる道を求めるしかない。

その道こそが、「本願念仏」なのである。喜びの心がわき上がろうがわき上がるまいが、あるいは、浄土に生まれたいと願おうが願うまいが、ただ称名するのみなのである。その称名のみ、という教えが身に染みてありがたく感じられるのは、自分のエゴの深さに気づいたときであろう。それまでは、人間はなんでも努力さえすればできる、という「思い込み」に支配されている。だが、人はなにもできないことの方が多い、ということが分かると、阿弥陀仏の本願という「大きな物語」の力が、なくてはならないものとなってくる。

■「蓮台にのらんまでは……」

第九条のはじめに記されている唯円の念仏や浄土に対する疑いについて、親鸞は、そうした心が生じていることこそが、本願によって救われてゆくことを示しているのだ、だから安心して念仏をすればよい、と逆説的とも感じられる説明をしている。

一方、『歎異抄』と時代を近くして成立した『一言芳談抄』に、つぎのような法然の言葉が記されている。私は、最近、以下に紹介する法然の言葉と、『歎異抄』第九条とをしばしば比較することがある。親鸞の逆説的な説明と、法然の日常の言葉遣いを大事にする説明と、二つながらあることが「本願念仏」の強みではないか、と考えはじめている。『一言芳談抄』のなかの話とは、つぎのとおり。現代語訳でまず紹介しよう。

法然上人は普段、つぎのようにおっしゃっていた。「ああ、今度こそ往生をしたいものだなあ」、と。この言葉を聞いていた乗願房が、法然上人に尋ねました。「法然上人でも往生については、このように、確信のないお気持ちになられるのですか。そうであるのなら、私たちが往生について不安げなのも、当たり前なのですね」。そのとき、法然上人はちょっとお笑いになって、つぎのようにいわれたのです。「浄土の蓮の台に乗るまでは、こうした不安げな気持ちがなくなるということはないのですよ」、と。

原文を参考のためにあげておこう。

法然上人つねの御詞に云く、「哀、今度しおほせばやな」と。其時乗願房申さく、「上人だにもか様に不定げなる仰の候はんには、まして其余の人はいかヾ候ふべき」と。其時上人うちわらひて、の給はく、「蓮台にのらんまでは、いかでか此思ひはたえ候ふべき」云々。

往生をめぐって不安が生じるのはどうしようもないこと

この一節について、17世紀に、ある学僧がおよそつぎのような内容の注をつけている。「決定往生の道理」(阿弥陀仏がその名を称する者を必ず浄土に迎えるという約束)に対しては疑いがないのだが、そうはいっても、必ず浄土に生まれるという確信は、実際に浄土に生まれるまでは簡単には得られるものではなく、疑問や不安が続くのであり、文字どおり浄土のシンボルである蓮を見るまでは、いぶかしさが残り続けるものなのだ、と。

法然の嘆息は、「決定往生の道理」に対する疑いからなのではない。「凡夫」の身としては、浄土に生まれるという経験がないから、死後の往生をめぐって、疑いや不安が生じるのはどうしようもない、ということなのである。

■信心・信仰・宗教についての勝手な思い込み

法然のこの感慨が大切なのは、阿弥陀仏の本願がもつ道理に納得する気持ちがある反面、実際に浄土に生まれるのかどうかについて、不安に思う気持ちもあるという、一見矛盾した気持ちが、二つながら肯定されている、という点なのである。

つまり、念仏者だから、浄土に生まれるという確信がみなぎるはずだというのは、「思い込み」なのである。実際は、本願の意味に納得する気持ちと、本当に浄土に生まれることができるのかどうか、という不安な気持ちが、二つながら同時に存在するのが「凡夫」なのである。

私たちは、ややもすれば、本願を信ずるようになれば、わが身が浄土に生まれることについてなんの疑いも生じなくなる、と思いがちだ。だが、くりかえすが、それはどうやら、「思い込み」にすぎないのではないだろうか。私たちは、信心・信仰・宗教については、勝手な「思い込み」をもちすぎているように思われるが、いかがであろうか。

■確信と不安に揺れ動く

もう一度、『歎異抄』第九条の、親鸞の答え方を振り返ろう。親鸞の説明の面白いところは、浄土に生まれることについて、疑いや不安があればあるほど、浄土往生が決まっている証拠だと、逆説めいている点であろう。

つまり、疑いや不安は煩悩のはたらきなのであり、煩悩の強い私たちのためにこそ、阿弥陀仏の本願があるのだ、だから安心してよい、というのである。

親鸞の答え方を、法然の言葉に照らすと、そもそも念仏の暮らし自体が、喜びと同時に不安や疑問の二極を揺れ動くものなのだ、ということがよく分かる。親鸞も、『教行信証』という主著のなかで、自分は、浄土に生まれて必ず仏になることが決まっている人の仲間に入ることを喜ばず、本当の悟りに近づくことを楽しまない、と慚愧の気持ちを記している。

このように、道理に対する確信と、未経験なことに対する不安という、二極を揺れ動くのは、私たちが「凡夫」、つまり、煩悩に縛られた存在であるからにほかならない。「凡夫」は自分の考えが正しいと信じこんでいるから、自分の考えだけでは容易に受け入れられない「阿弥陀仏の物語」は、ややもすれば、おとぎ話になってゆくのである。

■凡夫のための仏教

それをふせぐのは、自分には「阿弥陀仏の物語」のほかに、本当にこの人生を乗りきってゆく手がかりがあるのだろうか、と自己吟味するしかない。とりわけ、今の自分のあり方をそのまま認めた上で、この未完成な自分が真実にして完全な存在になる、そのような道がほかにあるのか、と尋ねてみることである。

この点、法然が、往生についての確信は「蓮の台」に乗るまでは生まれない、と教えていることには、大変共感できるのではないか。しかも、「少しお笑いになって」(「上人うちわらひて」)というのがうれしい。法然の説いた「本願念仏」が「凡夫」のための仏教であることを、端的に示した語録だといえよう。

※記事の無断転載を禁じます

----------

宗教学者

1939年生まれ。京都大学教育学部卒業後、NHK入局。社会教養部チーフ・ディレクターを経て、明治学院大学教授。現在、同大学名誉教授。著書多数。近著に『『歎異抄』講義』(ちくま学芸文庫)などがある。

----------

(宗教学者 阿満 利麿)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

素直に受け止められない… 約6割が「相手の言葉」に対して抱いてしまう疑念

Sirabee / 2024年7月21日 10時0分

-

求道祈念、切ないほどの信仰心 堺の十輪院板碑 石仏は語る

産経ニュース / 2024年7月13日 15時0分

-

何もやらない人が口にしがち「ヤバい言い訳3つ」 知らないうちに自己イメージを下げているかも

東洋経済オンライン / 2024年7月3日 15時0分

-

【佛教大学】法然仏教学研究センター講演会「『選択集』の文章構造-法然はどのように表現したかったのか-」 7月6日(土)13:30~ 佛教大学 紫野キャンパスで開催

Digital PR Platform / 2024年6月27日 14時5分

-

【西本願寺】 日曜講演 6月開催のお知らせ「第3回 浄土真宗の立教開宗について」

PR TIMES / 2024年6月25日 16時45分

ランキング

-

1「健診でお馴染み」でも、絶対に"放置NG"の数値 自覚症状がなくても「命に直結する」と心得て

東洋経済オンライン / 2024年7月21日 17時0分

-

2扇風機の羽根に貼ってあるシール、はがしてはいけないって本当?【家電のプロが解説】

オールアバウト / 2024年7月21日 20時15分

-

3新型コロナワクチンの定期接種、10月から開始…全額自己負担の任意接種費は1万5000円程度

読売新聞 / 2024年7月21日 19時21分

-

4平日は毎日「レッドブル」を飲んでいます。「1日の飲料代」として高すぎますか? また、体への悪影響はないでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年7月20日 3時20分

-

5「睡眠の質が悪い人」脳が発するSOSの2つの兆候 自称「ショートスリーパー」ほど注意が必要

東洋経済オンライン / 2024年7月20日 18時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください