日本は天皇を頂点とする家族国家である…戦時中の東京大学総長が「入学式の式辞」でそう語った本当の理由

プレジデントオンライン / 2023年3月24日 18時15分

■太平洋戦争開戦直後の卒業式での式辞

ヨーロッパでは1939年9月、ナチス・ドイツによるポーランド侵攻を契機として第2次世界大戦が勃発しました。日本は翌年(1940年)9月、日独伊三国同盟に調印し、枢軸国のひとつとして大戦への関与を深めていきます。同年10月には近衛文麿首相を総裁として「大政翼賛会」が組織され、もはや戦争への傾斜は押しとどめることのできない情勢となりました。

そして1941年(昭和16年)12月8日、日本は真珠湾攻撃によってついに太平洋戦争の火蓋を切ります。その直後の12月27日、非常事態に鑑みて時期を3カ月早めて挙行された卒業式で読まれた平賀総長の式辞は、次のように始まっています。

「干戈」の「干」は盾、「戈」は矛の意で、「干戈を交える」で「交戦する」の意。いよいよ米英との戦いが始まったのだから、国民が一丸となってなんとしても勝利をかちとらなければならない、そしてそれは大東亜新秩序の建設によって世界平和を実現するためなのである、というわけで、ほとんど檄文(げきぶん)に近い内容です。

■「軍艦の神様」と呼ばれる筋金入りの軍人だった

年が明けて、1942年(昭和17年)4月1日の入学式でも、新入生に向けて日本軍の武勲と戦果を賛美する言葉が述べられていますが、これと同時に、日本が天皇を頂点とするひとつの家族国家であり、教育の本義は皇室への忠孝心を教え込むことにあるという強固な信念も披瀝(ひれき)されています。

天皇に忠義を尽くすことは、すなわち父祖に孝行することであり、逆もまたしかりであって、主君に仕えることと家長に従うことは同じである(忠孝一如)、そしてこの変わることのないわが国ならではの道義を教え込むことこそが教育の第一の役目である、というわけで、家父長制礼賛の典型のような内容です。

平賀譲は大学卒業後、海軍の造船技師として勤務していた経験をもち、その後は「長門」や「陸奥」を始めとして、日本海軍のおもだった戦艦の設計を次々に手がけ、「軍艦の神様」と呼ばれるまでになった筋金入りの軍人でしたから、その思想がこうした純粋な皇国史観に染めあげられたのも、無理はありません。

■軍国主義と大学自治の「板挟み」も垣間見える

もちろん彼の式辞にはこれから学問に臨む学生たちに向けての心得を説く言葉も見られますが、そこにも「諸君の今日あるは、諸君がよき素質を享けたる上に、多年蛍雪の功を累(かさ)ねたるが故でありますが、これ畢竟(ひっきょう)聖代の恵沢(けいたく)に外ならぬのであります」という一節があり、学生たちが学問にうちこめるのも、あくまで「聖代の恵沢」、すなわち天皇による治世のおかげなのである、ということが強調されています。

こうしてみると、平賀総長はごちごちの国家主義者のように思われるかもしれませんが、一方では太平洋戦争開戦直前の1941年10月、勅令によって学徒動員のための修業年限短縮が定められたさいにはこれに反対の立場を表明するなど、大学に軍国主義が介入することを防ごうとしたことも知られており、戦後リベラリズムに繋がる思想の持主であったという評価もあることは、記しておかなければなりません。

戦争に向かって突き進む国策には基本的に従いながらも、大学の自治はあくまで守ろうとした彼のスタンスは、押しとどめることのできない時流によって不本意ながらも強いられた、文字通りの「板挟み」であったように思われます。

■総長の式辞を学生はどう聞いたか

ところで件の入学式に出席していたと思われる学生の中には、その後戦地に赴いて「名誉の戦死」を遂げ、平賀総長が繰り返し言及している「護国の英霊」となった者も少なくありませんでした。東大戦没学生の手記を集めて戦後の1947年12月に出版された『はるかなる山河に』には、1942年4月に入学しながらほどなく戦死することになる何人かの手記が収められています。

そのひとりである佐々木八郎は、1922年(大正11年)3月7日生まれ、第一高等学校を経て経済学部に入学しています。彼の手記は「“愛”と“戦”と“死”─宮沢賢治作『烏(からす)の北斗七星』に関連して─」と題されていて、「僕の最も敬愛し、思慕する詩人の一人」の短編について述べたものですが、烏の大尉が敵の山烏との戦いに勝利しながらも、その遺体を手厚く葬りながら、「マヂエルの星」(大熊座、北斗七星)に向かって「どうか憎むことのできない敵を殺さないでいいように早くこの世界がなりますように、そのためならば、わたくしのからだなどは何べん引裂かれてもかまいません」と祈る場面に深い感銘を受けたことが、率直な筆致で書かれています。

■「国籍が異なるというだけでなぜ殺さなければならないのか」

もしかすると友愛の情で結ばれるかもしれない相手を、国籍が異なるからというだけでなぜ憎まなければならないのか、憎むことのできない敵をなぜ殺さなければならないのか──こうした思いを抱きながら戦地に赴いた学生たちも、少なくなかったにちがいありません。「私を滅し公に奉じ、大義のためには身命を賭する」ことを説く平賀総長の入学式式辞を、彼らはどのような思いで聞いていたのでしょうか。また逆に、平賀総長はそうした学生たちの思いをどこまで想像できていたのでしょうか。

佐々木八郎がこの手記を記したのは1943年(昭和18年)11月10日、後で触れる学徒出陣に際してのことでした。軍の指導者たちの言葉を「単なる民衆煽動のための空念仏としか響かない」と喝破していた彼は、やがて同年12月に出征し、1945年(昭和20年)4月14日、終戦まであと4カ月というところで、特攻隊員として出撃した沖縄海上で戦死しています。

■反天皇制・反軍国主義が赤裸々に記された日記

1942年(昭和17年)9月25日には半年繰り上げての卒業式が催され、このときは内閣総理大臣の東條英機が軍服姿で出席して演説をおこなっています。また、文部大臣の橋田邦彦も一緒に臨席していましたが、彼はもと東京大学教授で、実験生理学の開拓者として知られる生理学者・医学者です。大学の修業年限を短縮して学徒動員を進めようとする軍部と、これに抵抗する諸大学の間に立って、困難な調整役を務めましたが、彼自身は軍部の意向に反対の立場で、東條英機とはそりが合わなかったとも言われています。

しかし戦後はGHQによってA級戦犯容疑者とされ、警察が自宅に迎えにきたときに服毒自殺しました。彼もまた、戦死者とは別の意味で戦争の犠牲者だったと言えるでしょう。

卒業式から1週間後の10月1日には、例外的にこの年2度目となる入学式が挙行されています。そこに出席して平賀総長の式辞を聞いていたと思われるもうひとりの学生が、終戦間近な1945年5月6日に記した日記から──

■終戦3カ月前というところで戦災死を遂げた

「宮様と平民、自分はもうかかる封建的な、人間性を無視したことを抹殺したい」などは、当局に見つかれば逮捕間違いなしの言葉に満ちた、歯に衣着せぬ反天皇制・反軍国主義の内容ですが、人間性と隣人愛への純粋な志向は佐々木八郎と共通しています。

書き手は住吉胡之吉(このきち)、1921年(大正10年)2月15日生まれで、1942年10月、平賀総長が主導して戦争に役立つ人材の育成を目的に千葉市の弥生町に新設されたばかりの第二工学部電気工学科に入学した学生です。彼は理系学生だったので、翌年の学徒出陣の対象にはなりませんでしたが、1944年末から航空研究所に動員され、この日記を記してまもない1945年5月24日、自宅に戻っていたところで家族6人とともに戦災死を遂げました。

----------

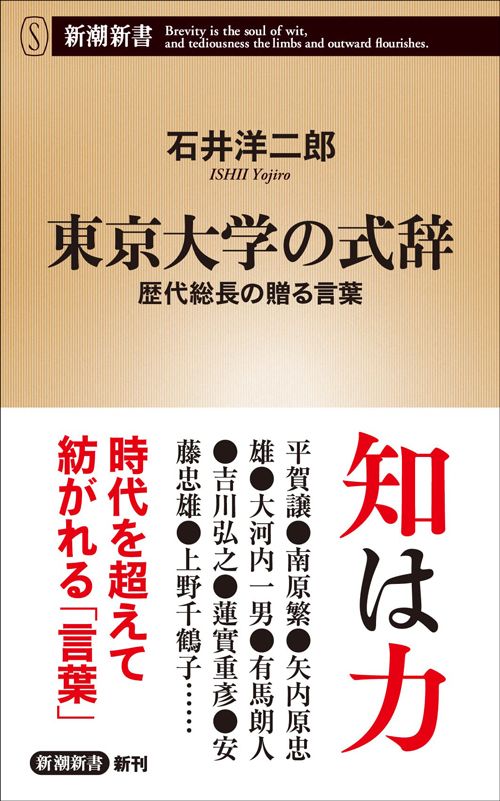

東京大学名誉教授

1951年生まれ。専門はフランス文学・思想。東京大学教養学部長、理事・副学長などを務め、現在中部大学特任教授、東京大学名誉教授。『ロートレアモン 越境と創造』(筑摩書房)など著書多数。

----------

(東京大学名誉教授 石井 洋二郎)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

“学費値上げ”にラップで抗議する現役東大生DJ「東大の内部にいるからこそ」

日刊SPA! / 2024年7月19日 8時49分

-

【逆説の日本史】「英米対決路線」と「民族自決路線」が「同じ穴のムジナ」と言えるのはなぜか

NEWSポストセブン / 2024年7月15日 11時15分

-

7月の角川新書は逃れようのない一つの空間・組織内で生じた脅威や圧力の実態と、対処・抵抗法を記した作品が列す!無二の戦記文学が復刊『海の城』、最新の宇宙の姿とは『太陽の脅威と人類の未来』の計2作品

PR TIMES / 2024年7月10日 13時45分

-

大学の「学費値上げ論争」が空転する日本の大問題 これからの日本の国立大学が果たすべき役割は?

東洋経済オンライン / 2024年6月27日 12時20分

-

【慰霊の日・写真特集(2)】今も各地で戦争起こり、つらい 体験語るのは苦しいが伝えねば

沖縄タイムス+プラス / 2024年6月24日 11時13分

ランキング

-

1「健診でお馴染み」でも、絶対に"放置NG"の数値 自覚症状がなくても「命に直結する」と心得て

東洋経済オンライン / 2024年7月21日 17時0分

-

2扇風機の羽根に貼ってあるシール、はがしてはいけないって本当?【家電のプロが解説】

オールアバウト / 2024年7月21日 20時15分

-

3新型コロナワクチンの定期接種、10月から開始…全額自己負担の任意接種費は1万5000円程度

読売新聞 / 2024年7月21日 19時21分

-

4平日は毎日「レッドブル」を飲んでいます。「1日の飲料代」として高すぎますか? また、体への悪影響はないでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年7月20日 3時20分

-

5「睡眠の質が悪い人」脳が発するSOSの2つの兆候 自称「ショートスリーパー」ほど注意が必要

東洋経済オンライン / 2024年7月20日 18時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください