このまま疲れ切って死にたくない…働きづめでオーバーステイになったミャンマー人女性に訪れた人生の転機

プレジデントオンライン / 2023年4月2日 15時15分

■「労働一色」の17歳

(前編はこちら)

1989年、サンサンさんは日本にやってきた。

17歳だった。同世代のわたしはその頃なにをしていただろう。日本は景気がよくて、みんな浮かれていた。決して裕福ではないわが家でも、父が車を買い替えたり、弟がCDコンポを買ったりしていた。わたしは冬になればコートやブーツを、夏になればサンダルや水着を買い揃えてもらっていた。

一方サンサンさんは茨城のお姉さんの家に厄介になり、農業の手伝いと工場のパート仕事でお母さんへの仕送りを開始する。留学ビザを得るため名古屋の学校に入学するも、途中で学費が払えなくなりビザは切れた。当時、日本政府は労働力を確保するため、オーバーステイの外国人労働者を黙認していた。サンサンさんの日常はまさに労働一色。

「名古屋では学校に行きながら焼肉屋さん、お風呂屋さん、新聞配達のアルバイトをしていました。学校を辞めて東京に戻ってからはお好み焼き屋さん、24時間営業の喫茶店、お弁当屋さん、居酒屋さん……ずっと立ちっぱなしで、ひとつのバイトが終わると次のバイトまで走って行くの」

朗らかな口調で語られる苦労に、圧倒される。

最後のバイトが終わるのは深夜で、数時間後には早朝バイトが始まる。つねに寝不足で、当時の願いはただひとつ「一度でいいから座ってやる仕事をしてみたい」だった。

「バイト先のお弁当屋さんに、近所の会社員がお昼ごはんを買いにくるの。若い女の子たちはきれいな服で、ゆっくりおしゃべりしながら、楽しそうにお弁当を選んでた。それが羨ましかった。自分には無理だとわかっているんだけど、憧れるような気持ちで見ていました」

お弁当屋さんの厨房で、サンサンさんは大量の玉ねぎを刻んだ。涙がにじむから、それに紛れてこっそり泣いていたという。あぁ、こちらまでもらい泣きしそうだ。

■念願の「座って働く仕事」に就く

サンサンさんは走りながらバイトに追われ、暮らしに追われ、気がつけば20代になっていた。ある日ミャンマー出身の知人から相談を受けた。

「印刷会社に採用されたのだけど、日本語ができなくて困っている。すぐやめるとお給料がもらえないから代わりに行ってくれないか」。サンサンさんは知人の助けになるならと印刷会社に連絡し、履歴書を用意して面接に行った。「えっ、また外国人なの」と驚かれたものの、電話の声では日本人と区別がつかないほど日本語が上手だったサンサンさんは採用された。

「座って働く仕事でしたよ! ランチタイムもあって、ゆっくりお昼ごはんが食べられる。すっごく! うれしかった」

本当にうれしそうにサンサンさんは笑った。

昼間は印刷会社で働き、夜は居酒屋でのアルバイトという生活が始まった。もちろん実家のお母さんへの仕送りが最大の目的だ。

「でもね、うちの母はたくさんの人の面倒を見ていたから、私がいくら仕送りしても足りないんですよ」

とサンサンさんは苦笑した。そうだった……。お母さんは「なんとかなる」精神で、集まってくる人すべてに手を差し伸べる奇特すぎる看護師さん。サンサンさんの仕送りは瞬く間に人助けに使われ、お母さんの暮らしは楽にならないままなのだった。

■神の存在を確かめるために神学校へ入学

「それで、あるとき、私決めたの。だったらもう徹底的にやってやろう、どうせ貧乏なんだからどん底まで行こうって」

徹底的にどん底までって……。サンサンさんのことばに、わたしはたじろいだ。それは危ないバイトに手を染めるという意味だろうか。そっとサンサンさんの顔を見上げる。

「勇気を出して、夜のバイトをやめて学校に行くことにしたんです」

え?

じつは寝る間も座る間もなく働きづめだったとき、サンサンさんは神様に祈っていた。

「神様、このまま疲れ切って人生を終わりたくないです。もし本当に神様がいるなら、この状況を変えてください」。そうしたら印刷会社に就職することができた。さらに、オーバーステイでも入学させてくれる夜間の学校が見つかった。キリスト教を教える学校だった。

「神様って本当にいるのかな? という疑問をちゃんと調べてみたかった。きっと自分は結婚もしないでひとりで生きていく人生だろうから、勉強するのもいいなって」

■「ふたりで家族になりましょう」

ところが夜間の学校に通っている2年間にサンサンさんは家族を得ることになる。

その人とは教会で出会った。当時50代の光子さん。最初に会ったとき、「あなたは若いのにお化粧もしないで、珍しいね」と声をかけてきた。少しずつことばを交わすようになり、何度か家に招かれた。光子さんはもともと学校の先生をしていたが、体調を崩して退職したのだと自身の境遇を語った。独身だ、とも。そしてある日、光子さんは言った。

「ひとりで歳をとっていくのはさびしいから、ふたりで家族になりましょうよ。私の養女になりませんか」

そのとき、サンサンさんが考えたことは――、

「光子さんひとりなら、私でも面倒を見ることができるかもしれない」

なにその発想、自分の暮らしだってギリギリなのに。聞いているわたしはひっくり返りそうになった。でも仕方ないのだ、サンサンさんはあの奇特なお母さんの娘なのだ。実際ミャンマーのお母さんに報告したら、電話口に出た光子さんに向かって平然と「うちの娘をさしあげますね。よろしくお願いします」と言ったらしい。なんて肝のすわった母娘だ……。

あれから30年近く経ち、現在もサンサンさんは光子さんの面倒を見続けている。認知症になった光子さんを一旦は施設に預けたが、「そばで暮らしたい」と言うのでつい最近退所させたところだとか。

「養母から経済的に援助してもらったことは一切ないです。裕福な人ではないからね、その点はよかったと思う。財産目当てで養子になった、なんて勘ぐられることもないでしょう」

そう言ってサンサンさんは笑った。なんかもう神々しくてことばがない。

■怖いのは強制送還と病院に行くこと

日本人と養子縁組したからといって滞在資格がもらえるわけではなく、サンサンさんのビザは切れたままだった。

結婚はしないと思っていたが、29歳で伴侶を得た。1歳年上のミャンマー人。やはり88年の民主化運動後に国外に出て、苦労を重ねて日本にたどり着いた人だった。彼が携帯電話の契約をする際、日本語ができるサンサンさんがサポートした縁で親しくなった。挙式はサンサンさんが通う教会で、披露宴はサンサンさんの勤め先の印刷会社の人たちが予約してくれたホテルで、多くの人に祝福されて執り行われた。

「ふたりともオーバーステイだったから、結婚式までは捕まらないようにしようねって言い合って」

日本政府はオーバーステイの外国人を黙認し長らく労働力として重宝してきたが、バブル崩壊後は取り締まりを強化する方針に転じていた。警察もマスコミも「不法滞在」という言い方をするようになった。ふたりがもっとも恐れたのは、摘発されてミャンマーに強制送還されること。その次は病院に行くことだった。オーバーステイでは保険証がもてず、医療費は10割負担。おいそれと払える額ではない。

「高い熱が出ても、あったかいものを飲んで働いて汗を出せば元気になるっていうのが私たちの考え。あとは市販の痛み止めで治す」

■医療費10割負担で出産する

ところが、その治療法がまったく効かない事態に陥った。サンサンさんの体調不良が1カ月ほど続き、最後はお腹が痛くて立ち上がれなくなってしまった。これはもう病院に行くしかないと覚悟を決めて受診したら、「妊娠している。安静にしないと流産する」と告げられた。子どもをもつのは生活に余裕ができてからにしようと話していた矢先の、思いがけないことだった。

保険証がないと、産科の検診に行くたびに1万円以上かかる。採血などのオプションがつくと出費は4、5万円に跳ね上がる。

「大変だけどがんばろうって夫と話してね。でも出産予定日が近づいてくると、月1回の検診が2週間に一度になって、1週間に一度になって。わーどうしようって焦りました」

出産時の入院費用は100万円を軽く超えた。茨城に住むお姉ちゃんが駆けつけて、病院と掛け合ってくれ、分割払いにしてもらえたのがせめてもの救い。

「赤ちゃんを産むために、夫と私の貯金を使い果たしました。でも生まれた娘もビザがないから、よっぽどのことがないと病院には連れていけない」

薄氷を踏むような子育てだ。サンサンさん夫妻は、なんとしてもビザを得ようと奔走した。88年の民主化運動に参加して弾圧を受け、日本に逃げてきたミャンマー人はたくさんいるが、難民認定された人はほんのひと握り。夫妻は難民申請を諦め、特別在留許可を模索した。弁護士のサポートでビザが得られたとき、娘さんは5歳になっていた。

「ビザがもらえてようやく保育園に入れることができました。そのあとさらに次女と長男を授かりました」

■訪れた牧師になるチャンス

印刷会社に勤め、3人の子育てに追われ、義母の面倒までみていたサンサンさんに、さらなる転機が訪れたのは2012年、40歳のときだった。

通っていた教会から「牧師が足りないから、あなた牧師になってくれませんか」と声がかかった。サンサンさんは即答した。

「無理だと思います」

牧師になるには長年勤めた印刷会社を辞め、神学校でみっちり3年間学び、論文を書く必要があった。夫は非正規雇用、一番下の子はまだ1歳にもなっていない。そもそも日本語も英語も学問を修めるレベルではない。

それでも「受けるだけ受けてみて」と押し切られて筆記試験を受けた。出来はボロボロで、面接では大勢の先生に取り囲まれ「ミャンマーで警察の取り調べを受けたときの恐怖が蘇ってきて」思わず涙声になってしまったという。

面接官の中に渡邊さゆりさんという女性の牧師がいて「3人の子をもつお母さんどうし、一緒にがんばりましょう」と励ましてくれた。さゆり先生は言った。「中世の大学で教えたのは神学と医学と法学。つまり神学は医学や法学と同じくらい大事な学問なんです」。

そのことばにサンサンさんはハッとした。とっくの昔に忘れていたけど、本当は私、日本で医学の勉強がしたかったんだ。医学じゃなくて神学を学ぶ機会が与えられた。できるところまでがんばってみようか。

■10年後、サンサンさんの家族の形

いまサンサンさんは大阪・高槻のバプテスト教会で牧師をしている。教会の2階が礼拝堂になっていて、その脇に牧師用の家が併設されている。介護職の夫、大学生の長女、中学生の次女、小学生の長男、家族5人で住んでいる。養母の光子さんはすぐ近くのアパートに入居し、子どもたちが「おばあちゃん元気?」と様子を見に行く。

「10年前には考えられなかった展開ですね。勉強がむずかしくて諦めようと思ったり、病気になったり、外国人だからと差別されたこともありました。パパの仕事のこと、子どもの学校のこと、いろいろ悩んで、でもなんとかこうしてみんな一緒に」

そう言ってほほえんだ。日本人の信者さんの相談に乗り、ミャンマー人技能実習生の相談に乗り、サンサンさんは人のために毎日走りまわっている。やっぱりもう、どこまでいっても、あのお母さんの娘なのだ。

■いまなお続く圧政

最後にもうひとつ聞かなければいけないことがあった。

2021年2月1日、ミャンマーで議会が開かれる日の未明、軍事クーデターが起きた。アウンサンスーチーは身柄を拘束された。彼女が自宅軟禁されるのはじつに4度目。ヤンゴンでは若者を中心に大規模な抗議デモが沸き起こり、それは全国に広がり、そして弾圧された。

「あれから1年半、さゆり先生と一緒にミャンマーのためにできることを探し続けています」

サンサンさんは渡邊さゆり牧師とともに最新情報を集めて発信し、支援を呼びかけ、集まったお金や物資をミャンマーに送り、日本政府に訴えてきた。スマホの中には、海外メディアによる報道、SNSにあげられた写真、当事者たちの証言などが大量に保存されている。

「残酷すぎて皆さんには見せられない写真がたくさんあります。金井さんは今日ここに来てくれたから、お見せしたいけど、大丈夫ですか?」

大丈夫ですと答えたものの、サンサンさんのスマホに入っている写真は悲惨すぎた。顔が焼かれる拷問、口に化学薬品を入れられる拷問、暴行され髪を一本ずつ抜かれて精神を病んでしまった女性、臓器売買されて内臓が空っぽになった遺体、軍に連行される直前の飛び降り自殺。すべて若い人だ。こんな地獄があるだろうか。殺した市民の臓器を売買する国軍って、いくらなんでも。途中からわたしはリアクションがとれなくなっていった。

軍は、抵抗する市民への腹いせのようにマーケットや店を次々と燃やし、村に逃げこんだ人がいれば村ごと空爆した。やっていることが、めちゃくちゃすぎる。一方的な死刑宣告で消されていく人も後を絶たない。死者は数千人にのぼり、いまなお抵抗は続いている。

■私たちは逃げてきてしまった

「1988年のときと同じです。いまの子たちはあの時代を知らないのに、勇気をもって戦ってくれている。それを見ると、本当に申し訳ない気持ちなんです。あのとき、私たちにもうちょっと知恵があったら、ちゃんと抵抗できていたら、国は変わっていたかもしれない。いまの若い人を死なせずに済んだかもしれない。なのに私たちは逃げてきてしまった」

ということばが重くて、重すぎて、だからと言ってわたしが泣いてもなにも変わらないから、ぐっと涙をこらえた。こういうときでもサンサンさんの声は優しい。外ではクマゼミが鳴いている。

----------

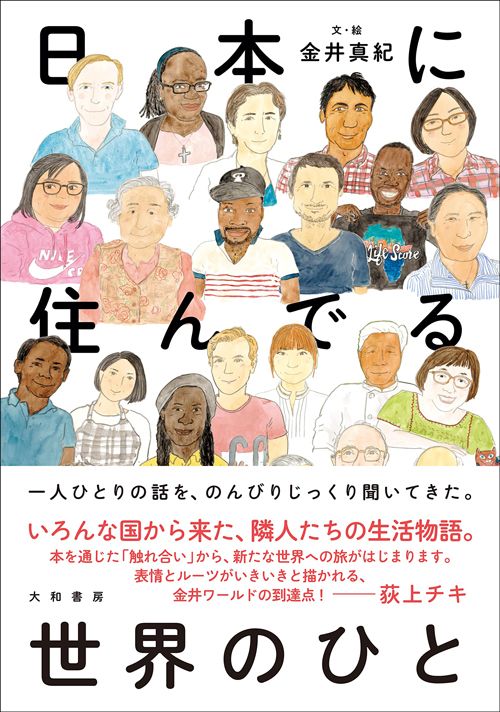

文筆家・イラストレーター

1974年、千葉県生まれ。テレビ番組の構成作家、酒場のママ見習いなどを経て、2015年より現職。著書に『はたらく動物と』(ころから)、『パリのすてきなおじさん』(柏書房)、『マル農のひと』(左右社)、『世界のおすもうさん』(和田靜香との共著、岩波書店)、『戦争とバスタオル』(安田浩一との共著、亜紀書房)、『世界はフムフムで満ちている』(ちくま文庫)、『聞き書き世界のサッカー民 スタジアムに転がる愛と差別と移民のはなし』(カンゼン)など。

----------

(文筆家・イラストレーター 金井 真紀)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「父も母も鬱病」担任教員に容姿や成績の悪さを揶揄され不登校の小3女子…40年後に"ワンオペ両親介護"の不遇

プレジデントオンライン / 2024年7月13日 10時15分

-

「学校に行きたくない」にも「わかる」と返すべき…英才教育よりも効果的な「心理的安全性」を高めるフレーズ

プレジデントオンライン / 2024年7月6日 10時15分

-

フィルミノが福音派の牧師に…3年前に故郷に創設した教会で聖別式

超ワールドサッカー / 2024年7月4日 19時0分

-

増える子どもの発達障害、支援者も支援の量も足りない中、おうち療育への注目『ことばが遅い自閉症児のおうち療育』の本が丸善丸の内本店書店売り上げランキング入り

PR TIMES / 2024年6月26日 10時45分

-

草笛光子と真矢みき 俳優藤間爽子が大先輩から教わったこと 「叱ってくれる人は大切」出演映画からの学び

まいどなニュース / 2024年6月23日 11時0分

ランキング

-

1エレキギターを持ったロック歌手がズブ濡れのファンとハグし感電死

東スポWEB / 2024年7月21日 14時57分

-

2「発見」通報の女逮捕=殺人容疑、マンション男性遺体―京都府警

時事通信 / 2024年7月21日 22時54分

-

3トランプ氏銃撃、民主主義脅かす不安「感じる」76%…読売世論調査

読売新聞 / 2024年7月21日 22時0分

-

4政令市で唯一、福岡市の「夜のごみ収集」ピンチ…深夜のコンビニ休憩に「サボり」通報増加中

読売新聞 / 2024年7月21日 16時0分

-

5衆院選投票に裏金事件考慮73% 与野党伯仲半数望む、共同調査

共同通信 / 2024年7月21日 19時42分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください