彼はぜんぜん幸せじゃなかったと思う…スター団員の元妻が語る「サーカスで生まれ育った人」の人生

プレジデントオンライン / 2023年4月2日 11時15分

■彼女の夫は「サーカス生まれの芸人」だった

その日、2021年の10月12日、栃木県那須町にはすでに秋の気配が色濃く漂っていた。

町役場の隣の丸っぽい図書館の建物の駐車場に車を停め、マスクを着けてからドアを開けて外に出る。

ひんやりとした朝の空気に、ちょうど降り始めたばかりの細かな雨が混ざる。その冷たさを感じながら、僕は半年ほど前に出したメールに対する彼女の返事を思い出していた。

お元気ですか? とても懐かしく思います。

……奇跡のようなということは人生においてそうたくさん起きることではないと思っていましたが、そんなことはなく、意外と身近に起きていて、人生を重ねていくうちに集大成のように突然かたちを表すものなのだろうと思えてきます。

私は早くに父を亡くしたので、長く生きるということにそれほど意味があると考えてはいませんでしたが、こういう結果が時々起きると、長く生きることも悪くないと思えてきます。ここにこうして小さかった連くんが連絡をくれることのようにです。

彼女の名前は井上美一(みいち)さんという。

僕がキグレサーカスに暮らした一時期、舞台ではガネ(鉄線による綱渡り)や一輪車での曲芸を演じていた「美一ねえちゃん」。女性芸人の中堅を支える存在感のある人だった。彼女の夫は駒一(こまいち)さんというサーカス生まれの芸人で、カンスー(長いバーを持っての高綱渡り)や空中ブランコで主に目隠し芸を披露していた。

彼女がメールの中で「奇跡」と書いているのは、僕らの再会にいくつかの偶然があったからだった。

数年前、母が唐突に「私は那須で暮らすことにした」と言い、長かった東京での生活をあっさりと捨て、同世代の知人が共同生活を営むサービス付き高齢者向け住宅に引っ越した。美一さんはその住宅に隣接する高齢者福祉施設でヘルパーの仕事をしており、現地での共通の知り合いを通じて、二人は三十数年ぶりに再会を果たした。「キグレサーカスで一緒だった人がお隣にいたのよ!」と驚いて電話をしてきた母に、僕は美一さんの連絡先を聞いた。

ノンフィクションを書くようになって以来、いつか当時の自分がいたサーカスの時間を共有していた人に会い、話を聞いてみたいと思ってきた。僕は彼女にメールを書いた。

■一度だけでも「帰りたい場所」があるならば

わずか一年足らずだったサーカスでの日々が、何故か今も胸に強く留まり続けていること。その経験が自分にとって、一つの原点であり続けていると感じていること……。

今から振り返れば、四十年近い歳月が過ぎ去ろうとしている中で、僕はあの頃の自分と同じくらいの年齢の子供を持つ親にもなり、自分自身にかけられた人生の謎のような何かを解きたいと感じ始めたのかもしれない。

だが、メールを送った後、美一さんとすぐに会うわけにはいかなかった。新型コロナウイルスが東京で猛威を振るっており、緊急事態宣言が出ている最中だったからである。

高齢者福祉施設で働いているという美一さんは、今はまだ誰かに会ったり出かけたりはできないけれど――とこう続けていた。

もちろん私でよければ連くんの生きて過ごしてきたことの証人としていろいろお尋ねいただいてけっこうです。私はどこにもいきませんのでどうぞゆっくりお考えください。連くんの今までもとってもお聞きしたいと思います……。

何十年という歳月を経て、それでも「連くん」と親しげに呼んでくれる人がいる――。

僕はそのことにこそばゆさを感じつつも、どこか心に温かいものが流れるのを感じた。もし自分にも心の故郷、あるいは一度だけでも「帰りたい場所」というものがあるのだとしたら、そこには美一さんのような人々がいるのかもしれないな、そんな気持ちが湧いてきたからだった。

■21歳でサーカスに入り、ちょうど6年目くらいのこと

それから半年が経ち、二度目のワクチン接種をとうに終えた頃、東京の感染拡大が収束の時期を迎えた。僕は彼女に再び連絡し、仕事が休みの日の午前中に自宅を訪れることになった。

美一さんの家は役場から歩いてすぐの場所にあった。

それはかつて何かの店舗だったという建物で、軒先の広いスペースに机や椅子やいくつかの本棚が置かれていた。奥の玄関からにこやかに迎えてくれた彼女は、少し垂れた目が優し気に見える女性だった。彼女は僕を見ると目を丸くして、「連くんはとても面影が残っているねえ」と言って笑った。

「38年くらい前というと、わたしが20代のときね。21歳でサーカスに入ったから、ちょうど6年目くらいだったのかな」

連くんたちのことはもちろんよく覚えている、と美一さんは続けた。「そうそう、それでわたしが今でも覚えているのは――」

だいすけ、つなき、せいじ、そして、僕――いつもつるんで遊んでいた子供たちの名前を挙げてから、彼女はちょっと可笑しそうにこんな話をした。

「男の子たちの中でも、下っ端のつなきと連くんは最初の頃、いつも小競り合いをしていてね。でも、はっきりと白黒つけないで、ちょっかいを出し合っているだけ。怖いのか何なのか、きちんと喧嘩をしないのよ。それを見ていて、わたしはイライラしちゃってさ」

■サーカスの人々は、西暦や年号で自分たちの歴史を語らない

そんなある日のことだ。美一さんはテント村のコンテナの風呂の脱衣所で、僕らが小競り合いしているのを見た。二十代の芸人だった彼女にとって、おそらく僕らは序列を付けられずにいる猿山の子ザルのように見えたのだろう。

「またやってる! そう思って、わたしはパチンとキレちゃってさあ。『おまえらこのやろう。どっちが兄か弟だかここで決着つけろ。美一姉ちゃんがここで見ててやっから』と怒鳴りつけたんだから」

美一さんの少しべらんめえ口調の言葉は、「あのサーカスでの日々は決して夢などではなかったのよ」というふうに僕の心には響いた。そして、彼女との四十年近くという距離が一気に縮まっていくのを感じた。

ふふふと彼女は笑うと、

「連くんがここに何を探しに来たのか、どうして今になってわたしたちに会いたくなったのか、なんとなく分かる気がする」

と、言った。

「あなたたちがサーカスに来る前、『子持ちの女の人が、おたみさんの手伝いで入るんだ』という話を聞いてね。それでやって来たのが、あなたとあなたのお母さんだった。そう、あれはちょうど木更津の時だったわね」

サーカスの人々は、西暦や年号で自分たちの歴史を語らない。「木更津」や「高崎」、「福島にいたとき」という具合に、公演場所で「あの頃」について語る。それが二カ月に一度、公演場所を変える彼らの時間感覚だったからだ。

そうして、僕は美一さんの物語を聞き始めた。

■「自分にもサーカスを辞める日が来るんだ」

彼女の経験はかつて日本にあったキグレサーカスという場所の貴重な記録であった。そして、それは僕にとって四十年近くの歳月を経て、今は失われた「故郷」でともに暮らした人と、あらためて出会い直していくような濃密な時間でもあった。

キグレサーカスに来てから7年後、美一さんは長男を産んだ。僕と母が彼女と短い一時期をテント村でともに過ごし、そして、離れて行ってから一年ほどが経った頃のことだ。

駒一さんとの間にそれまで子供ができなかったので、妊娠したときはまだ心の準備ができていなかった、と彼女は言う。医師から妊娠の経過が不安定だと言われ、舞台を降りて弘前の実家に戻った。出産後、乳飲み子を抱えてサーカスに戻ると、何か目に見える風景が少し変わっていた。

「自分にもサーカスを辞める日が来るんだ」

そのとき彼女は初めてそう確信したという。

19歳のとき、ラジオ番組の仕事でキグレサーカスを訪れ、テント村で生まれ育った子供たちに話を聞いた。しきりに胸に浮かんだのは、そのときに感じた気持ちだった。

「インタビューをした子供たちが、大人になったら空中ブランコやトランポリンをやりたいと言っていた姿……。彼らの姿に自分の子供がオーバーラップしたの」

■「せめて自分の子供には他の世界を見せないといけない」

無邪気な笑顔でそう言う子供たちに対して、「サーカスの子たちは溌溂としているな」と単に思う人もいるだろう。だが、そのときふと胸に生じたのは、実は自分でも少し意外な感情だったことを彼女は思い出したのだ。

「可哀そうだな」

彼女はそう思ったのである。

サーカスで生まれ育った子供たちは、外の世界を全く知らないんだ――そのことが何だか不憫に感じられた。

自分は高校を卒業するまで弘前で育ち、親元を少しでも早く離れたいと思って東京に出てきた。シンガーソングライターの仕事は確かにつらかったけれど、どこにでも開かれた未来があるという思いこそが人を自由にする。サーカスの子供たちは確かに「自由」に見えた。だが、それは「側幕(がわまく)」で囲まれたサーカスという小さな環境の中でのみ通用する「自由」だったのではないか。この子供たちは、外の世界にもっと大きな自由の可能性が広がっていることを、この場所にいる限り知る由もなかったのだ――。

もし、彼らが――あるいは、今まさに成長している自分の子供が――普通の小学生であったら、と彼女は思った。わたしの質問には「野球選手になりたい」「トラックの運転手さん」「パン屋さんがいい」というふうに答えたはずだ。しかし、彼らの夢といえばサーカスの芸人になることであり、外の世界への関心はあらかじめ存在していないのだった。

「この場所で育てたら、この子もサーカスの世界の子になってしまう。駒一がそうであったように」

彼女は思った。

「わたしは母親として、せめて自分の子供には他の世界を見せないといけない、他にもいろんな世界があるんだと教えないといけない」

■「いてもかまわない」というサーカスの体質

サーカスの公演は二カ月に一度のペースで「場越し」をする。だから、小学校や中学校に通う子供たちは、年に少なくとも6回は転校しなければならない。出席日数が足りなくならないようにするため、次の公演地への移動日であっても、彼らはランドセルを背負って学校に行き、大学ノートに在籍証明を書いてもらっていた。

サーカス育ちの子供たちにとって、それはただの日常の一コマに過ぎなかった。短い間に出来た友達やクラスメートとの別れは、「バイバイ」の一言で終わる。

しかし、母親となってサーカスで子育てをしていると、その自明だった日々がまた違ったものに見えてくる。少しずつ長男は大きくなり、5年後に次男が生まれた。いつしか長男は丸盆の下にちょこんと座って、他の子供たちがそうしてきたように、母親のガネの演技を眺めるようにもなった。そんなとき、子供の目に映る世界について彼女は思いを馳せるようになった。

サーカスは人の出入りが激しい場所だ。公演地が変わる度に若いアルバイトが雇われ、様々な業者が絶えずやってきては作業し、芸人や裏方のスタッフも増えたり減ったりしている。美一さんの14年間のサーカス暮らしにおいて、僕と母もそのようにやってきて、過ぎ去っていった親子だった。

そのなかで貫かれている「いてもかまわない」というサーカスの体質は、言い換えれば「来る者は拒まず、去る者は追わず」の世界であった。人々が入れ替わりながら、明日、また明日と舞台は続き、美一さんはガネを渡り、一輪車に乗る。大きな事故があり、キグレサーカスでは二人の芸人が死んだ。それこそ「家族」を亡くした哀しみがテント村を覆っても、翌日になれば舞台は続けられなければならない。

■駅にまで見送りに来た人もいなかった

風邪を引いて体調が悪いとき、「今日はサーカスが休みならどんなにいいだろう」と思うこともある。だが、どんなときであっても、サーカスでは淡々と毎日がサーカスであり、舞台と稽古があり、いつもの「日常」が続いていく。

「人数が増えようが減ろうが、誰が生きようが死のうが……。サーカスというものは変わらずに動いていく。そんなふうにして14年間も同じ日々を繰り返していると、『記憶』というものも何だかあやふやになっていく。誰かが入ってきたけれど、どこかでいなくなった。サーカスにやってきた誰かの思い出も、そんなものとして淡く胸に残るだけになっていくんだよね」

そうして1992年の宇都宮公演のとき、長男の小学校への入学をひかえて、美一さんたちがサーカスを離れる番がやってきた。

その別れは14年という歳月の終わりにしては、あまりにあっさりとしたものだった――。美一さんはそんなふうに振り返る。

幼い二人の息子と駒一さん、そして、自分……。

宇都宮公演では新幹線の宇都宮駅のすぐ近くに大天幕を張った。だから、テント村を出てしまえば、あとは東北新幹線に乗って美一さんの故郷の弘前に向かうだけだった。

テント村の中では送別会や別れの挨拶をする時間があった。だが、熱い抱擁を交わすわけではなく、駅にまで見送りに来た人もいなかった。サーカスを出たらそれで終わり。そんな感じの別れであった。

■「あっけなかったな…」

正月公演を終えたばかりの二月の寒い日だった。

新幹線のホームにぽつんと四人だけで立っている光景が、今でも彼女の胸には残っている。そのなかで、サーカス以外の「社会」を知っているのは彼女だけだった。テント村での大勢の人々との暮らしから離れてみると、そんな四人の「家族」はあまりに弱々しく、心許ない存在だった。

大きな荷物を持った美一さんと駒一さんと子供たちは、そのまま新幹線に乗って出発した。

北へと向かう列車の車窓を眺めながら、美一さんは泣かなかった。

そのかわり、

「あっけなかったな……」

と、思った。

でも、と彼女は続けて思うのだった。

それは、これまでわたしがあっけない別れをしてきたから、そういうふうになるんだ――。

「もっと一人ひとりに寄り添っていければよかったのかもしれないけれど、その頃のわたしは幼かったし、世間知らずだったし、自分自身のことで精いっぱいで、生意気で、協調性もなかった。だから、そういうふうにしてきたら、そういうふうに扱われて当然だよね。自分が人に対してそうしてきたように、自分もされていくんだよね」

■何かに憑かれたように部屋の模様替えを始めた

弘前に帰った美一さんは、ひとまず母親の勤めていた自動車修理工場の仕事を手伝うことになった。この14年のあいだに、母は一年間だけ水商売をして貯めた資金で弁当の仕出し屋を始めたが、しばらくして店が火事になった。商売を失って困り果てていたとき、雇ってくれたのが知人の自動車修理工場の社長だった、という。

一方の駒一さんは電気工事の会社で働き始めた。キグレサーカスでも「場越し」の度、施設の電気関係の作業を担当していた経験を活かせる仕事だったからだ。

美一さんが「サーカスで育った子供」の困難を知ったのは、弘前での生活が始まって二カ月程が経ったときだった。

深夜、彼女が子供たちと寝室で寝ていると、アパートの別室からどたん、どたんという音が聞こえるようになった。眠い目をこすりながら襖を開けると、駒一さんがタンスや机などを動かしていた。

駒一さんは最初、新しい生活と仕事に適応しているように見えた。ところが、しばらくすると、彼はどこかそわそわと落ち着きがなくなり、部屋の模様替えを何かに憑かれたように始めたのだった。そのような「発作」は模様替えを終えると一度は収まるものの、また二、三カ月が経つと再び模様替えをせずにはいられなくなるようだった。

ちょうどサーカスでの「場越し」の間隔で彼がそれをしていることに気づいたのは、しばらく経ってからのことだった。弘前に来てから一年半ほど、その「場越し」代わりの模様替えが続いたのだった。

「一つの閉じられた世界で生まれ育った人は、ご飯を食べる術をそれしか知らない。じゃあ、そうやって育った子供たちが大人になって、そのまま外に出たらどうなるか。お酒の自動販売機の前で、倒れて死んでいたという人もわたしは知っている。後に孤独死をした駒一だって同じようなものよ。たぶん、彼はぜんぜん幸せじゃなかったと思う」

■お祭りが終わった時の、寂しさを経験していなかった

駒一はさ――と彼女は続けた。

「生まれたときからサーカスだったからね。やっぱり彼にとってみれば、あの場所から出るっていうのは、本当に勇気が必要なことだったんだと思う」

いて欲しい、でも、いなければならない、でもない、「いてもいいよ」という場所――そんなサーカスの世界から一歩足を踏み出せば、そこには全く異なる現実が待っている。

「サーカスにいれば、ご飯も心配なく食べていけたし、困ったことがあれば誰かがどこかで助けてくれた。でも、もともと外の世界から来たわたしは、未来永劫(えいごう)、ずっとそんな関係が続けられるとはやっぱり思っていなかった。お祭りというのはいつかは終わるものだから。でも、駒一は違ったのね。お祭りが永遠に続くと思っていた。どこかでの公演が終われば、次の場所に移動すればいい。彼はお祭りというものが終わった時の、あの寂しさを経験したことがなかったのね」

駒一さんは美一さんと別れるとき、中国人の若い彼女と一緒になれば、自分は必ず幸せになると言った。でも、幸せというものは「生き方を右から左へと移したからといって実現するものではない」と美一さんは言う。幸せになるために何をすべきか、そのためにはどんな目標を持ち、いつまでに何をすべきかを一つひとつ順番に考え、実行していく必要がある。美一さんはそう考えている。

「本来であれば、そこからがスタートなのに、サーカスで育った駒一にはそれができなかったのだと思う。わたしは中国のその子は国籍が目当てなんだ、と何度も説明した。駒一は『それでもいい』と言った。幸せになると言ったあの言葉は何だったんだろう。一つの家族を壊して出ていった彼には、それを実現する義務があったとわたしは思っている。それが悔しい」

■本当に「とても家族的な場所」だったのか

僕がサーカスにいたとき、隣のテントに春子さんと甲子雄(きねお)さんという芸人の夫婦が暮らしていた。甲子雄さんはかなりの高齢だったが、舞台でのドラムロールを担当していた。その彼がサーカスを出て一年後に死んだとき、サーカスの幹部がこう言っていたと美一さんは話す。

「サーカスの男っていうのはさ。寂しくて死んじまうんだよな……」

二カ月に一度、「場越し」のように模様替えを繰り返す駒一さんを見たとき、美一さんが思い出した言葉だ。

どうして連くんにその話をするかというとね――と言いたそうに、美一さんは少しため息をつくように続けた。連くんにとってサーカスという場所は、とても家族的で、人生にとっての良い経験と感じられる場所かもしれない。でも、わたしからすると、あの場所はもう少し別の世界だったように思うの……と。

「わたしたちはサーカスの中で、お互いを姐さんや兄さんと呼んでいたわけだから、一つの家族という意識は確かにあったと思う。でも、あの場所は気の合う仲間が集まっただけの、もっともっと気楽なコミュニティだったんじゃないかな。周りにいつも誰かがいて、助けてくれる人もいて、寂しい思いもしない――。そう考えればサーカスはいい場所かもしれないけれど、その先にある人生とはどういうものなのか、って」

■サーカスにいた14年間と動物園にいた19年間の違い

弘前で5年間を過ごした後、美一さんは那須町のモンキーパークで働き始めた。

「最初は園の餌売りおばさんだったのよ」と彼女は笑う。だが、自宅の本棚を見ると、就職してからの彼女が多くの専門書を読み、園での経験を自身のキャリアへと粘り強く繋げてきたのは明らかだった。

彼女が那須モンキーパークで師と仰いだのは、園長だった堀浩さんという動物学の研究者だった。週に一度だけ園にやってくる堀氏が昼食をとる際の一時間で、彼女は一週間分の質問をして教えを受けたと振り返る。そうして知識と経験を積み重ねながら園内での立場を得ていったのだ。次第に彼女はレストランのなかでの動物パフォーマンスや事務の仕事にも携わるようになり、最終的には「常務」として那須サファリパークとモンキーパークの統括をすることになったのである。

「わたしにとってサーカスにいた14年間は、もちろん何物にも代え難い時間」と美一さんは言った。

「おかげでいま、こうやってその時に出会った連くんが大人になって、わたしの話を聞きにもきてくれる。昔、世話になったと言ってくれる人もいる。それに、サーカスにいましたという話は、誰かに自分を印象づける上でもとても役に立ったものね」

でも、それはそれで一区切り――。

彼女はそう言うと、目を細めて少しだけ微笑んだ。

「それからの19年間の動物園勤めが、わたしの人格形成に大きく影響したと思っている。たくさんの動物たちの命を通して、幼かった自分を大人にしてもらった、っていう気がするから。それで今は老人ホームにいて、人間の生の最期の期間を間近で見ていると、この世の中で自分が生きてきたということにどんな意味があったかを学びなさい、と神様から言われているような気持ちになるの」

■彼女の見た最後のキグレサーカスの姿

キグレサーカスが負債を抱えて廃業したのは2010年。盛岡公演が最後の公演となった。

彼女はその知らせをサーカスの幹部から電話で受けた。キグレサーカスには、勤務するモンキーパークの猿山から、三匹のサルを提供していた。その子たちを引き取って欲しいという連絡だった。

「他には何がいるの?」

「あとはポニーが一頭いる」

「分かった。すぐに迎えに行くから待ってて」

そんなやり取りのあと、美一さんは本社である東北サファリパークの社長の許可を取り、すぐさまトラックを手配した。

運転手やスタッフと近くのインターチェンジで合流し、動物を運ぶためのワンボックスをトラックの荷台に載せた。それは同社でゼロからキャリアを積み上げてきた彼女の行動力の為せる技であった。

盛岡の公演地に着くと、サーカスはもぬけの殻になっていた。大天幕やあの親しんだテント村もそのままで、人だけがいなくなっていた。ワイヤーや金属を回収する業者が作業をしている横で、後片付けをしている若い男だけがサーカスの関係者であるようだった。

三匹のサルとポニーを車に回収すると、彼女は何かを懐かしむ時間もなく那須町に帰った。

それが彼女の見た最後のキグレサーカスの姿だった。

----------

ノンフィクション作家

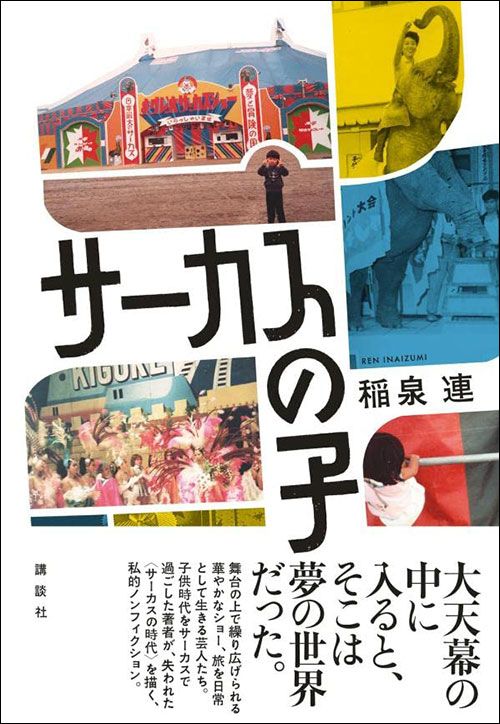

1979年東京生まれ。2002年早稲田大学第二文学部卒業。2005年『ぼくもいくさに征くのだけれど 竹内浩三の詩と死』(中公文庫)で第36回大宅壮一ノンフィクション賞受賞。著書に『ドキュメント 豪雨災害』(岩波新書)、『豊田章男が愛したテストドライバー』(小学館)、『「本をつくる」という仕事』(筑摩書房)など。近刊に『サーカスの子』(講談社)がある。

----------

(ノンフィクション作家 稲泉 連)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

【「マイナビ サマステライブ2024 SUMMER GO!MIRAI GO!東だ!西だ!全員集合」取材会全文】井上瑞稀・橋本涼・那須雄登・浮所飛貴「サマステ」開幕で今年の魅力は?稽古場での意外な一面を後輩・千井野空翔&竹村実悟ら明かす

モデルプレス / 2024年7月22日 5時0分

-

井上瑞稀&橋本涼・那須雄登&浮所飛貴、後輩ジュニアの実力に感心 竹村実悟&千井野空翔は報道陣前にテンパる

ORICON NEWS / 2024年7月22日 5時0分

-

ウーマン村本 “恩人”宮台真司氏との共演に本音「僕はひよっちゃって。助けに来てくれたのに」

スポニチアネックス / 2024年7月11日 12時14分

-

「東京出身の人はどこか違うんです」上京から40年、俳優・光石研が持ち続ける“東京へのコンプレックス”

CREA WEB / 2024年7月6日 11時0分

-

『【推しの子】』ルビー役・伊駒ゆりえが語るキャラクターへの“愛”「共に生きていけることがすごく幸せ」

クランクイン! / 2024年7月2日 12時0分

ランキング

-

1「健診でお馴染み」でも、絶対に"放置NG"の数値 自覚症状がなくても「命に直結する」と心得て

東洋経済オンライン / 2024年7月21日 17時0分

-

2平日は毎日「レッドブル」を飲んでいます。「1日の飲料代」として高すぎますか? また、体への悪影響はないでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年7月20日 3時20分

-

3新型コロナワクチンの定期接種、10月から開始…全額自己負担の任意接種費は1万5000円程度

読売新聞 / 2024年7月21日 19時21分

-

4みなとみらいに爆誕「巨大フードコート」のスゴさ 「ワールドポーターズ」で世界の味を楽しめる

東洋経済オンライン / 2024年7月21日 12時0分

-

5Q. 雷が鳴っている間、コンセントに繋がなければノートパソコンを使っても大丈夫ですか?

オールアバウト / 2024年7月19日 21時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください