だから一流はビジネス本ではなく「古典書」を読む…優れたリーダーたちの「洞察力」を身につける

プレジデントオンライン / 2023年4月5日 15時15分

■リーダーたちに共通する「洞察力」の深さ

私の経営コンサルタント歴は今年で37年になる。合計120ほどの企業や自治体の改革を手掛け、知事に就任して間もない橋下徹氏、小池百合子氏の行政改革の参謀もやった。その上で思うのが、リーダーたちの「洞察力」の深さである。洞察とは、今起きている事象を過去からのつながりから理解し、掘り下げた上で未来を予想して読み解いていくプロセスだ。

例えばマイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏は、新型コロナウイルスが猛威を振るう前の2015年から「世界で1000万人以上が亡くなる災いがあるとしたらパンデミックだろう」と予見していた。人類の過去の歴史をひもとき、そういう洞察を得たという。

2000年ごろ、公共事業は無駄だ、削減しろという声が全国に吹き荒れた。私も見直しを提唱する改革派のひとりだったが、同時に「公共事業はなくならない」と言い切った。巨大国家では必ず地域間に不平等が生まれる。それを埋めるため米国の辺境には軍の基地があり、欧州には手厚い失業手当がある。日本では公共事業で都会と地方の差を埋める。だから公共事業は必要悪で、なくならないと考えた。

当時賛同いただいたのは経済学者、竹中平蔵氏だった。同氏は「公共事業は形を変えた都会から地方への仕送りだ」と。その後どうなったか。公共事業は民主党政権の頃には少し見直しされたものの、依然、なくならない。

■米国知識人は米中対立が洞察できなかった

折しもハイテク景気から一転してウクライナ戦争となり、急に先が見えなくなった。ますます将来への洞察力が問われる時代だろう。では、どうやって洞察するのか。まずお勧めしたいのは、歴史をひもとくこと、そして俗説を疑うことの2つだ。

例えば中国。かの国の壮大な歴史をひもといてみよう。すると今日の米中新冷戦時代の到来がある程度は洞察できたのではないか。しかし米国の知識層にはそれができなかった。

彼らは中国を帝国主義の餌食になったアジアの発展途上国と同類と捉えていた。だから中国も豊かになれば人々は衣食住や経済に飽き足らず、必ず自由と民主主義を求めるはずと予測した。しかしこれは大きな間違いだ。近世以降の歴史をひもとけば、中国はふつうの発展途上国とは成り立ちが全く異なることがわかる。

中国は今も昔も大文明国である。中国はかつて明の時代には極めて自由な競争社会を経験し、世界の先端文明のひとつとなった。だがその後の清の時代に、形式主義、儒教的官僚主義に陥ってたまたま停滞した。そこで西欧に目を付けられ、植民地化した。

■中国の発展は、ふつうの途上国と本質的に異なっている

つまり、中国は西洋社会が産業革命で豊かになるよりはるか昔に、いったん先進国となった。それが行き詰まり没落した姿が清朝末期の中国だった。そこで人々は公共心なく私利私欲の追求に走っていた。いわば文明が先端まで行きついた上で衰退した。19世紀の中国は、決して未開の地ではなかった。

これに懲りて、中国は20世紀後半に共産党の下で秩序回復を急いだ。中国はいったん自由な競争社会を経験した上で一党独裁をやっている。独裁政権しか知らない新興国とは本質的に違うのだ。

欧州諸国は宗教戦争後の17世紀に「国民国家」という概念を作った。そこで民主主義と国民主権の概念ができた。中国共産党は第2次大戦後にそれに匹敵する秩序形成を行ってきた。彼らがいう一党独裁体制というのは、西欧における国民国家や民主主義の基本理念、あるいは戦前のわが国の「国体」の概念にも相当すると見るべきだろう。だから一党独裁と民主主義との比較という論点自体が成立しないのだ。

ゆえに、欧米人が口にしがちな「中国を西欧型民主主義国家に育てたい」という考え方は、中国人から見ると異次元の発想、いわば動物を植物に変えようとするものである。一党独裁が好ましいかどうかはさておき、中国の歴史を洞察すると、民主主義が自然に育ってくるという発想には無理がある。いや洞察がなさすぎる。

これが筆者の考える歴史に照らした洞察の例である。学術的、理論的にどこまで正しいかはさておく。しかし米国人にはこうした歴史に基づく洞察はなく、単純に中国を途上国の西欧化、進化のモデルでしか捉えられず、未来を読み間違えた。

■まずは俗説を支える前提条件を疑ってみる

洞察力を磨く方法の2つめは、俗説を疑うことだ。例えば「牛のげっぷから出るメタンガスが温暖化を招く。中進国の所得が上がって牛を食べるようになると危険だ。植物肉や昆虫を普及させて地球を救おう」という主張がある。

だが、急にまことしやかに流布されはじめる話には裏がある。まずは疑ってみる。誰かが利益を得るために作った誘導ストーリーかもしれない。例えば温室効果ガスが問題視されると潤うのは風力発電や太陽光発電の機材メーカー、あるいは植物肉や昆虫タンパクのベンチャー、さらに投資ファンドだろう。

具体的にはミルフィーユの皮をはがすように俗説を支える前提条件を疑ってみる。温暖化を招くのは本当にCO2よりもメタンなのか。そしてメタンの発生要因は本当に牛のげっぷなのか。所得が伸びる途上国では本当に牛の消費が伸びているのか、などチェックポイントはいくらでもある。

■牛肉消費を植物タンパクに変えても地球は救えない

実際に調べてみると、牛は価格が高すぎて人口爆発する途上国や中進国ではそもそもあまり食べられていない。増えているのは牧場ではなく養鶏場である。ニワトリの消費が世界中で伸び、牛肉の消費は伸びていない。

だから、牛肉消費をやめることによるメタンの削減効果は先進国分に限られる。そして先進国ではもともと人口の高齢化で牛の消費は伸びない。ならば「牛肉消費を植物タンパクに変えてメタンを減らす」という努力で地球が救えるという話は俗説にすぎないとわかる。

植物肉の例だけでなく、ハイテクが切り開く明るい未来……という話はおしなべて疑ってかかるべき俗説の典型だ。歴史をひもとくと、確かに技術や経済が歴史を変えてきた。しかし一方で、技術は武器を増やし、死者を増やしてきた。医学の進歩や生産性の拡大の効用は言うまでもないが、進化ばかりと言い切れない。技術万能主義はありえない。

実は歴史は結構、文化が形作ってきた。例えばベネチアも中世の中国も文化力で地域をまとめていった。外交と文化は密接である。日本でも、天皇が勅撰和歌集というツールを通じて文化的に宮廷貴族たちと地方を統治してきた文治の歴史がある。そういう意味ではプーチンの大ロシア主義も、経済や国内政治の動向だけでなく、歴史と文化も源にあると見るべきだろう。

■「SDGs」を主導するヨーロッパの本音

洞察は疑うことから始まる。メディアや会話でよく現れる俗説はまず疑おう。現在であれば「デジタル」「SDGs」「ダイバーシティ」は怪しい。わかりやすくて流布するキーワードは、誰かが頑張って流し、その結果ヒットしている。誰が笛を吹いているのか、どういう集団が、どういう動機でヒットさせているかよく考える。

例えば「SDGs」。もはや否定できない時代の根本理念になりつつあるが、そうであるがゆえに、俗説と捉え、批判的にながめ直してみよう。SDGsの背景にはもちろん地球温暖化への対応という正統性がある。

しかし、それを主導するヨーロッパの本音も探ってみたい。EU諸国は、少子高齢化が進行し経済成長力も落ちている。米中のようなイノベーションもGAFAのようなプラットフォーマーも創出していない。そうした背景のもと、ヨーロッパは「SDGs」というキーワードを発信しているのではないか。

つまり彼らは真に地球を憂えるだけでなく、米中に対し「持続可能性」という新しい価値概念を打ち出すことでヨーロッパの差別化、優位性を保とうとしているのではないか。SDGsは欧州の世界戦略という性格がある。

■誰が笛を吹き、誰が踊らされているのかを見極める

例えば欧州はSDGsを理由に、安い原料で作られた域外の製品の輸入を拒み、域内産業を保護できる。また米中の経済成長主義に対する文明的アンチテーゼとして、ヨーロッパ的な良心や人間中心主義を打ち出しているようにも見える。

もっと言うならば、もしも世界が経済成長至上主義をやめたら、欧州は再び世界の中心に返り咲けるかもしれない。SDGsについてはグッドウィルもバッドウィルもひとつのパッケージとなって「ハーメルンの笛吹き」的な渦が生まれている。

これらの例のように、ブームやヒットから距離を置いた姿勢で向き合ってみよう。何事も批判的な視点で裏から、側面から見てみよう。誰が笛を吹き、誰が踊らされているのか見極める。その上で自分がそれに乗るかそるかを考えよう。洞察を経た上ならば乗ってみるのも構わないし、間違えたとしても傷は浅くてすむ。

■切れ味のいい洞察のヒントは「古典」にある

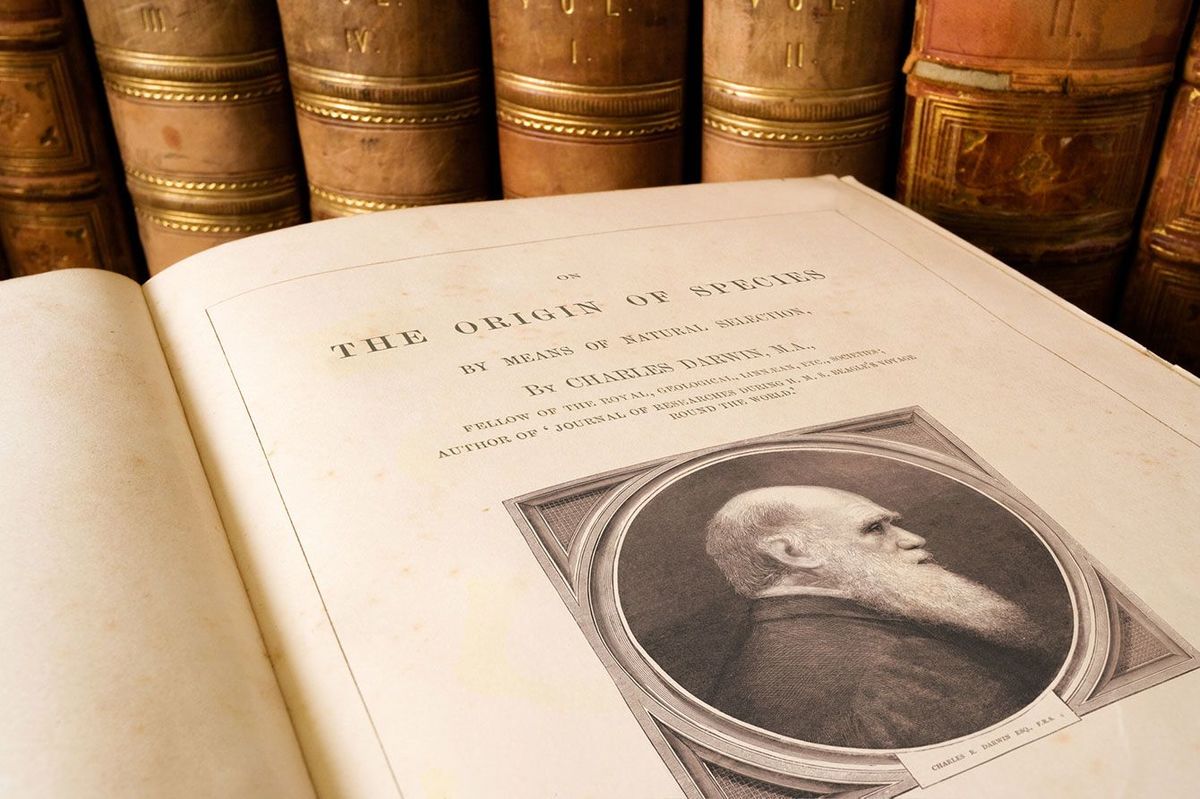

ところで、古典書というのは実は昔の人が書いた俗説批判である。例えば、マルクス、エンゲルスの『共産党宣言』、ダーウィンの『種の起源』、マックス・ウェーバーの『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』などはその時々の時代批評だ。切れ味のいい洞察のヒントは古典に求めるとよい。

古典とは、単に古い書物ではない。それが長年にわたって生き残ってきた過程を考えてみよう。古典は人々に社会を捉える新たな視点を提示した当時の先端の書である。そして実際にそれが世の中を変えた。その実績にちなんで読み継がれてきた。

だから、古典はその未来洞察が現実となった後の世においても、新しい洞察を生み出すヒントとなる。だから現代の必読書として残る。過去に構築された仮説やフレームワークが歴史の中で使われ、淘汰(とうた)され、現代も残っているのが古典なのだ。

■未来を変えるために必要な3つの要素

世界を変えたい。会社を変えたい。あるいは起業したい、という人は多い。いずれにしても、何かことを成そうとする時にはAspiration(志)、Perspective(洞察)そしてInspiration(着想、ひらめき)の3つが必要だ。ここで最初に来るのはAspirationだろう。Aspirationとは、予言の自己実現のもとになる原動力だ。自らああしたい、こうしたいと湧き上がる思いや情熱が最初にある。

しかし現実、そして自分を取り巻く環境は甘くない。そこでPerspective、つまり洞察が必要になる。過去に常識だと思っていたことを崩して、想定外の流れを作った人たちがいた。その息吹を古典書を通じて彼らに学ぼう。古典書を読むというのは、彼らのセンスを借りて、現代人が未来を洞察するということだ。

3つ目のInspirationとは何か。現代の俗説を打破して洞察を得たら、周りの人々を感化(Inspire)する。まずは自分のAspirationを理解するメンバーを集める。彼らとPerspectiveを共有し、刺激しあう。そこからInspiration(着想、ひらめき)が生まれる。それがビジネスや社会運動で、ことを成し遂げる原動力となる。

■洞察は未来を変える原動力になる

例えば、カール・マルクスは『資本論』で「資本主義は社会を分断し、人間の疎外を生み出す」という洞察を示した。その洞察に感化された人たちが蜂起して1922年にソ連が誕生した。そして資本論は読み継がれてきた。

やがてソ連は国家としては失敗に終わり、マルクスの処方箋の間違いもわかった。しかしマルクスの洞察は今日の分断社会を見ると、依然正しいと感じる。

あるいはルソーの『社会契約論』はどうか。もともとは洞察にあふれた物語にすぎなかった。しかし、民衆は社会契約説に感化され、フランス革命は大義となり、やがて米国の建国や大日本帝国の民主化に連なった。ルソーの洞察は世界史を大きく動かした。

このように洞察は未来を変える原動力になる。それで実際に人が動き、歴史が動いてきた。だから洞察の質の高さが問われるのだ。

----------

経営コンサルタント、慶應義塾大学 名誉教授

元マッキンゼー・パートナー。大学院大学至善館特命教授、スターフライヤー、平和堂等の上場企業の社外取締役、アドバンテッジパートナーズ等の顧問・監査役を兼務。東京都、大阪府市、愛知県の顧問を歴任。専門は経営改革と公共経営。著書に『組織がみるみる変わる 改革力』(朝日新書)、『大阪維新』(角川SSC新書)など。京大(法)、米プリンストン大学修士卒。世界117カ国を踏破。

----------

(経営コンサルタント、慶應義塾大学 名誉教授 上山 信一)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

パリ五輪は無事に開催されるのか…「都知事選以上の大番狂わせ」が起きたフランス総選挙のカオスぶり

プレジデントオンライン / 2024年7月15日 10時15分

-

全世界化した資本主義が向かう「3つのシナリオ」 現代の「知性」は資本主義の暴走を止められるか

東洋経済オンライン / 2024年7月9日 10時30分

-

米国が中国から学べること―米国際政治学者

Record China / 2024年6月26日 5時0分

-

「反共主義」のためならナチスの残党も利用する…長らく"孤立主義"だったアメリカを大きく変えた「2つの脅威」

プレジデントオンライン / 2024年6月25日 9時15分

-

台湾総統「独裁が真の悪」、中国の分離独立派処罰指針受け

ロイター / 2024年6月24日 12時34分

ランキング

-

1投資信託「以外」のほったらかし投資の選択肢とは 年利10%ならおよそ「7年で資産が倍」になる

東洋経済オンライン / 2024年7月21日 9時0分

-

2コメが品薄、価格が高騰 米穀店や飲食店直撃「ここまでとは」

産経ニュース / 2024年7月21日 17時41分

-

3サーティワン、大幅増益 「よくばりフェス」や出店増が奏功

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年7月19日 18時48分

-

4ウィンドウズ障害、便乗したフィッシング詐欺のリスク高まる…復旧名目に偽メール・偽ホームページ

読売新聞 / 2024年7月22日 0時0分

-

5物言う投資家エリオット、スタバ株を大量取得=関係筋

ロイター / 2024年7月20日 5時59分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください