30代女性にウケて累計175億本超…「氷結」で缶チューハイ市場に革新を起こした子会社社員たちの奮闘

プレジデントオンライン / 2023年4月29日 9時15分

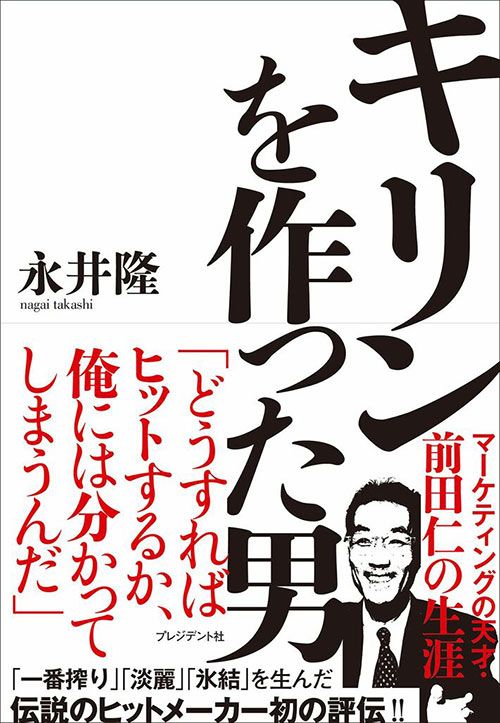

※本稿は、永井隆『キリンを作った男』(プレジデント社)の一部を再編集したものです。

■最後発ながら市場を変えた「氷結」

キリンの戦後最大のヒットとなった「一番搾り」はじめ、「ハートランド」「淡麗」などキリンを支える商品を世に出したマーケッター・前田仁(1950~2020年)。数々のヒットを生み出した前田だが、部長時代の功績としてひときわ大きかったのは、缶チューハイに最後発で参入しながら現在も最大ブランドとなっている「氷結」の開発だったろう。

ヒット商品を改めて定義するなら、単品が売れたというだけではなく、市場そのものを拡大させる基点となった商品と位置づけられる。

その点、「氷結」はまさに缶チューハイ市場の転換点となった商品である。「氷結」が登場してから、缶チューハイを中心とするRTD(Ready To Drink)市場は、一気に拡大する。01年7月11日と夏場シーズン終盤に「氷結」は発売されるが、01年のRTD市場は35万klの規模だった。これが、コロナ禍の2022年は163万klと、21年間で約4.6倍も成長したのだ。

■メンバーの感性を大切にしたリーダー

「氷結」の開発が始まったのは1999年10月。

子会社の洋酒メーカー、キリン・シーグラム(02年からキリンディスティラリー)のブレンダー(技術職)だった鬼頭英明とマーケッターの和田徹が私的に始めたプロジェクトであり、実は商品化のメドは立ってはいなかった。

前田は「一番搾り」を開発した直後の1990年3月に、突然左遷されてしまう(背景や経緯は『突然の子会社への左遷…不遇の7年半を耐えた「キリンの半沢直樹」の痛快すぎる"倍返し"の中身』https://president.jp/articles/-/60523)。

雌伏にあった93年春から97年秋まで、キリン・シーグラムにマーケティング部長で前田は出向していた。このとき鬼頭と和田の2人は前田の部下だったのだ。

鬼頭は言う。

「前田さんはメンバーの感性を大切にしました。ブレストを頻繁に行ったけれど、決して結論を求めなかった。なのでメンバーは自由に発言し、発想を広げることができました。そのため、チームはいつもモチベーションが高く、みんな仕事を楽しんでいました。理系出身で感性より理論が先行するタイプの私が、いろいろなアイデアを出せたのは前田さんのお陰」

「また、前田さんのブレストでは、オフィスを出ていろいろな場所に移動して行くことが多かった。閑静な南麻布の貸し会議室だったり、森の中の施設だったり。前田さんは『場所を変えると、人は新しい発想を生みやすくなる』と話してました」

移動で地下鉄に乗ると、「週刊文春と週刊新潮の中刷り広告を、比較して見てみろ。同じ事件を扱う記事の見出しが違っている。君たちはどっちが好きか。また、編集部には、どんな意図がそれぞれにあったと、君たちは考えるか」などと、吊革につかまりながら前田は語りかけたという。

この頃の前田はよく、「前例がないことをやるから意味がある」と、メンバーに訴えていたそうだ。

■缶チューハイの「氷結」が焼酎ベースでないワケ

「チューハイ」とは焼酎を炭酸水で割るから、その名がついた。ところが、「氷結」は缶チューハイでありながらベース酒に甲類焼酎ではなくウオッカを採用した。

その理由はとてもシンプルだった。キリングループには焼酎の製造免許をもつ工場がなかったのである。

その一方で、キリン・シーグラム御殿場蒸溜所は、ウイスキーとともにウオッカも生産していたのだ。

ウオッカベースのカクテルは、モスコミュールやソルティドッグ、バラライカ、スクリュードライバーなど数多い。甲類焼酎より「ウオッカを使ったほうが、癖がなく飲みやすい味わいになる」(鬼頭)との前例にとらわれない仮説を立て、私的なプロジェクトは試醸を繰り返していった。

缶チューハイは、84年に宝酒造が「タカラcanチュ-ハイ」、東洋醸造(現在はアサヒビールに譲渡)が「ハイリキ」を相次いで商品化したのが始まり。99年にはサントリーが「スーパーチューハイ」をヒットさせるが、いずれも中高年向けで、アルコール感が強く、飲み応えを追求していた。

鬼頭はこれらオヤジ向け缶チューハイを、「第1世代の味」と社内的に定義した。

それまでの缶チューハイに対しキリン・シーグラムの2人が狙ったのは、若者向け缶チューハイだった。特に、そもそもアルコール飲料とは縁の薄い20代から30代の女性を取り込もうと考えたのだ。

「男女雇用機会均等法(1986年施行)で大手企業に入社した女子総合職一期は、すでに30代半ばを迎えている。彼女たちが仕事を終え、一人暮らしのマンションに帰り、冷蔵庫を開けて飲める酒」「働く女性が新幹線のなかでも飲める、お洒落な缶チューハイ」……。

■キリンの戦略転換で白羽の矢が

親会社のキリンビールのマーケティング部長となっていた前田は、鬼頭と和田を自由に泳がせていた。

そんな前田が、「一度サンプルをもってきてくれないか。できれば大至急」と2人に要請したのは2000年春。

実はこの頃、キリンは「総合酒類化」を模索していて、正式には00年9月に打ち出す。総合酒類化はビールや発泡酒だけではなく、幅広く酒類を展開していこうとする戦略の転換を意味した。

消費者の嗜好が多様化し、少子高齢化と人口減少が進む日本で、ビール系飲料だけでは先細りになるのは、目に見えていた。すでに、ビール単品で高いシェアを獲得すれば収益を確保できる時代ではなくなっていたのだ。多様化するユーザーニーズに応えなければならなかった。

マーケ部長の前田は、総合酒類化の第一弾商品として、2人が私的に取り組んでいたウオッカベースの缶チューハイに白羽の矢を立てたのだ。

■抵抗勢力から現場の人間を守る

もっとも、社内には抵抗勢力があった。

「キリンはビールの会社だ。缶チューハイを、わざわざキリンが販売する必要はない。子会社にやらせておくべきだ」

といった意見が根強かったのだ。

伝統企業が新しい事業を始めるときに、抵抗勢力が生まれるのはやむを得ない。「前田さんは僕から見ればオタク」と、前田を師と仰ぐ湖池屋社長の佐藤章(キリンビバレッジ元社長)は指摘する。だが、商品開発ではオタクでも、社内のパワーゲームにおいて前田は抵抗勢力に対して、たじろぐことはなかった。持ち前の突破力で相手を封じ込んでしまう。

「前田さんは自分が正しいと判断したことを、断固やり遂げるリーダーでした。何より、反対派から僕ら現場の人間を守ってくれました」。そう鬼頭は述懐する。

ある意味、強引な手法でも、前田は新商品の企画を通して、ヒットさせていた

鬼頭が作ったサンプルを前田がプレゼンして、本社の経営会議でウオッカベースの缶チューハイは認められる。

鬼頭は前田に、メインとなるレモンとグレープスルーツだけではなく、梅や洋梨のサンプルもプレゼン用に送っていた。これは、「いずれフレーバーを広げていきます」という、鬼頭から前田へのメッセージでもあった。

■神秘性を生んだ商品名の変更

前田のプレゼン成功により、私的な開発プロジェクトは正式なプロジェクトに昇格した。本社にキリン・シーグラムの和田をリーダーとする開発チームが組織される。

メンバーは清涼飲料メーカーのキリンビバレッジの社員、キリンの若手2人が加わる混成チームだった。従来のキリンビール社員だけの純血チームではなかったのは特徴だった。

「氷結」では果汁に一般的な濃縮還元ではなく、ストレート果汁を敢えて採用する。これはビバレッジ社員の提案だった。ストレート果汁は、扱いが難しくコストはかさむ反面、水で希釈しないため風味に優れ、商品コンセプトだった「微妙な甘さ」を実現できた。

なお、現在の氷結は、濃縮還元を使っている。「濃縮還元の技術が進歩して、ストレート果汁と味の遜色がないため」(キリン)と説明する。

鬼頭は御殿場蒸留所内の研究所で、チーフブレンダーらと氷結の技術チームを組み、開発を技術面から支える。

「氷結」は缶も特徴的だった。ベースカラーはブルーメタリック。しかも開缶するとダイヤ形状の凹凸ができる特殊なアルミ缶を採用する。これは東洋製罐が開発したが、ライバル社の製品にはない新しい試みだった。商品名は「氷結果汁」に決まる。

こうして01年7月に発売された氷結果汁は、たちまち好評を博す。

ところがだ、消費者団体から「商品名が紛らわしく、ジュースと混同する」とクレームが入り、キリンは翌02年4月から「氷結」に変更した。

「氷結となったことで、ネーミングに神秘性が生まれた。これもヒットの要因だ」(ライバル社)という指摘もあった。

天然果汁の調達が容易になった02年には売り上げを伸ばし、「スーパーチューハイ」を超えて缶チューハイNO.1ブランドとなる。最後発からの大ヒットだった。

ウオッカベースの缶チューハイが、女性をはじめ新規ユーザーを取り込んでいき、市場は膨らんでいった。ビール系飲料の市場が縮小していくのとは裏腹に、缶チューハイ市場そのものを拡大させていく。

前田は部門の責任者として、多様性のあるチームを作り上げ、商品をヒットさせた。

■本社のメンバーだけなら「氷結」は生まれなかった

「氷結」の成功について、かつて前田は筆者に次のように語っていた。

「氷結が成功した最大の要因は、商品のポジショニングだったと思います。

氷結は缶チューハイ市場における新しい領域を開拓しました。『微妙な甘さ』によって、若い女性をはじめ、幅広いお客様の支持を得たからです。

それと、グループの垣根を越えて、開発メンバーが一つになれたことが、ブレークスルーをもたらした要因だったと思います」

仮に本社の同質性のメンバーだけで、缶チューハイを開発していたなら、ウオッカベースという斬新な発想は出なかった可能性は高い。「チューハイとは、焼酎を使う酒だ」という固定観念にとらわれていたから。

ライバルのアサヒも同時期に「総合酒類化」の旗を揚げ、缶チューハイ「ゴリッチュ」を「氷結」よりも2カ月早い01年5月23日に発売した。

「サラリーマン応援チューハイ」というコンセプトをアサヒマーケ部は打ち出すが、ベース酒は甲類焼酎で「スーパーチューハイ」などと内容は同じだった。このため、「氷結」の前に敗北してしまうが、初戦につまずいたせいなのか、現在までアサヒは缶チューハイの定番商品を開発できていない。

子会社の社員が企画した商品が、キリンの一般消費者向け商品に採用されたのは「氷結」が初めてだった。

■エリート集団キリンの弱点

キリン本体と、子会社キリン・シーグラムの社員たちの間には、それまでほとんど交流がなかった。

それが「氷結」プロジェクトを通じて、一致団結し、大きな成果を上げたことの意味は、前田が語る以上に大きかった。

それまでのキリンは、どちらかと言うと「同質性」の強い組織だった。

社員の大半は名門大学を出て、新卒一括採用された「エリート」。優秀ではあるが、周囲の反対の中、困難な仕事をやり遂げるといった「迫力」に欠けるところもある。

それは元社長の佐藤安弘も指摘していた「キリンの弱点」だった。

一方、「氷結」プロジェクトでは、違う文化で育った子会社の人材が、大きな役割を果たした。本社に足りない要素を、子会社のリソースが、うまく補完したのである。

異質な人材をチームに入れると、意見の衝突が起こったり、文化の違いに戸惑ったりして、物事が進まなくなると思われがちだ。特に、伝統のある日本企業ほど、そうした考え方が根強い。

だが、実際にはむしろ逆のことが多い。同質性の強い組織のほうが、「足の引っ張り合い」に終始し、一致団結できない。そのため、斬新なアイデアを形にできず、長期的に見れば売り上げを低下させてしまう。

一方、多様性のある組織のほうが、自然にお互いを尊重する空気が生まれる。その結果、自由な発想をもとに斬新な新商品を開発し、売り上げを伸ばすことができる。

目標に向かって、全社員が一丸となること。

それはビール類商戦でキリンを逆転したアサヒが徹底した組織のあり方だった。

また、かつての成功体験にあぐらをかき、変化を嫌い、身内同士の足の引っ張り合いに終始していた古いキリンが、もっとも苦手とすることにほかならなかった。

「氷結」プロジェクトを通じて、異質な背景を持つ人材が一致団結したことこそ、キリンにとっての最大の成果だった。

アサヒにできたことは、キリンにもできるということを、「氷結」は実証したのである。

その成果をリードしたのが、前田仁だった。

前田は部門の責任者として、「異質」を恐れず、多様性のあるチームを作り上げた。いわば統合者(インテグレーター)である。また、若い社員に過剰に干渉することなく、活躍の場を与えた。

■集団の和を乱す人も許容する組織づくり

異質な人材を活用し、商品化チームも敢えて混成型とした点を、前田は次のように書き残している。

「(リーダーである)自分に対して反対の意見や都合の悪いことを言ってくれる人も含めて、いろいろな個性の人や技能を持った人を意識的に集める。時には集団の和を乱すくらいの人も許容する組織を作ることが重要です。

同質ばかりで構成された集団は、一見結束が固く強いように思いますが、実は多様な環境への対応や急な環境の変化への対応には弱さを露呈してしまうことがしばしばあります。Yes man集団の弱さです。

一番良いのは『異能の集団が、合意した同じ目標に向かって、それぞれの専門性を活かして最大限に努力している』状態です。

しかし、人には『合う、合わない』という相性の問題が付きまといます。これを解決するのはなかなか難しい課題ですが、実は『合う、合わない』と感じているのは正に当事者、自分です。自分が、合わないと感じなければ合います。

(中略)要は『異質』を『異質と思わない』ある種の鈍感さが必要かも知れません。異質と思わずに、異質、異能を一杯取り込みましょう」(05年12月22日作成の前田仁の講演録「運営の技術(リーダーシップ)」より引用)。

前田の仕事により、かつてあれほど閉塞感に包まれていたキリンに、変化のきざしがはっきりと現れ始めていたのである。

ちなみに鬼頭は2021年、キリンを退職。長崎県・五島列島の福江島にて、「クラフトジン」づくりへの挑戦を始めた。

「株式会社五島つばき蒸留所」(五島市)を21年11月に設立し、翌年10月に蒸溜所の建設に着手。完成した12月から蒸溜を開始していて、世界市場に打って出ている。キリンマーケ部に在籍して、一時は「一番搾り」のブランドマネージャーを担った門田クニヒコを社長に、技術出身の鬼頭は取締役で製造担当。さらに、やはりキリンマーケ部出身の小元俊祐と、いずれも50代3人の布陣だ。

「社外でも通用する人材たれ」と部下に訴えていた前田だが、世界を目指す教え子も誕生しているのだ。

----------

ジャーナリスト

1958年、群馬県生まれ。明治大学経営学部卒業。東京タイムズ記者を経て、1992年フリーとして独立。現在、雑誌や新聞、ウェブで取材執筆活動をおこなう傍ら、テレビ、ラジオのコメンテーターも務める。著書に『キリンを作った男』(プレジデント社)、『サントリー対キリン』『ビール15年戦争』『ビール最終戦争』『人事と出世の方程式』(日本経済新聞出版社)、『国産エコ技術の突破力!』(技術評論社)、『敗れざるサラリーマンたち』(講談社)、『一身上の都合』(SBクリエイティブ)、『現場力』(PHP研究所)などがある。

----------

(ジャーナリスト 永井 隆)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

ウイスキーが「おじさんのお酒」から激変したワケ 市場復活に導いたサントリーのハイボール秘話

東洋経済オンライン / 2024年6月30日 8時20分

-

「キリン 氷結(R) 塩ライチ(期間限定)」7月30日(火)発売!

PR TIMES / 2024年6月27日 13時45分

-

「キリン 氷結(R)Farmers’ Taste 長野県産ふじりんご(期間限定/セブン&アイ限定)」7月2日(火)新発売!

PR TIMES / 2024年6月25日 13時15分

-

《1個買うと1個もらえる》「スーパーカップ」アイスが無料はうれしすぎ...。セブン・ローソン・ミニストップ・ファミマのお得企画まとめ(6月25日開始)

東京バーゲンマニア / 2024年6月25日 12時48分

-

高橋一生さん、パンサー・向井さん、神田愛花さんが、NO.1になった今だからこそ知ってほしい「氷結(R)無糖」の魅力を本音で語るグラフィック広告・ムービーを6月24日から展開

PR TIMES / 2024年6月24日 10時45分

ランキング

-

1大谷翔平&真美子さんのレッドカーペット中継に… 人気アイドルが「思いっきり映ってる」と話題

Sirabee / 2024年7月18日 15時40分

-

2山手線で妊娠中に気づいた“妊婦キーホルダー”の現実「席を譲ってくれる人は“ほぼ皆無”」

日刊SPA! / 2024年7月20日 15時52分

-

3Q. ノートパソコンが濡れてしまいました。すぐに拭けば、使い続けても大丈夫ですか?

オールアバウト / 2024年7月20日 21時15分

-

4「通知表を付けなおして!」怒り狂う母親との地獄の面談で、その場を収めたの“息子の一言”

女子SPA! / 2024年7月20日 8時47分

-

5バストの形まで変わる「ブラジャーのNG行為」5つ!あなたはいくつ当てはまる?

女子SPA! / 2024年7月20日 15時46分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください