バッティングはこうやるんだ…名将・野村克也が初めての少年野球指導で披露した「全球ホームラン」の伝説

プレジデントオンライン / 2023年4月17日 18時15分

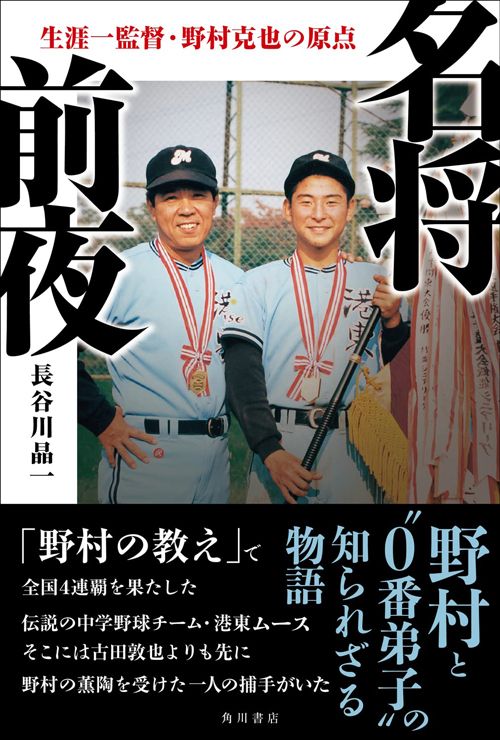

■「あの野村克也」が監督を務めるチームが誕生

目黒東リトルで克則とチームメイトだった稲坂祐史は興奮していた。

チーム内のゴタゴタによる分裂劇で誕生した港東ムースという新たな所属先が、自分の想像以上に強豪チームとなる可能性を秘めていたからだ。元々、チーム成績は低迷していた。低迷していたからこそ、監督の指導方針や、采配、起用方法に対して保護者からの不満が爆発したのだった。

しかし、今回のチームは「あの野村克也」が監督を務めるという。

現役時代には、王貞治に次ぐ歴代2位となるホームランを放ち、南海ホークスではプレーイングマネージャーとしてリーグ優勝経験を誇る実力者だ。テレビ解説における「野村スコープ」でおなじみのあの人が自分たちの監督となるのだ。祐史の胸は高鳴っていた。

彼が決定的に野村に対する信頼感を強めたのは、多摩川グラウンドで野村の神がかり的なバッティングを見たときだった。チームができてすぐ、野村は選手たちに言った。

「いいか、バッティングの見本を見せてやる」

■子供の前ですべてのボールをホームランに

それまでは自ら打席に立つことなどなかったのに、野村は金属バットを持って打撃ケージの中に入っていく。その一挙手一投足に、選手たちは熱い視線を送る。

バッティングピッチャーがストレートを投じると、白球はあっという間にはるか彼方へと小さくなっていく。少年たちの間から、「おぉ……」と感嘆の声が漏れる。

続いて投じられたボールも、野村はいとも簡単に打ち返した。その次の球も、そしてその次の球も……。百発百中だった。すべてのボールを野村はホームランにしたのだ。

祐史は心から感動していた。

(この人の言うことを聞けば、絶対にうまくなるだろうな……)

■どこにでもいる中年男性から三冠王に一変

普段の野村は、どこからどう見ても、「元プロ野球選手」といった印象は受けなかった。あくまでも、チームメイトである「克則のお父さん」であり、いくら保護者たちが「あの野村さん」と興奮していても、少年の目から見ればどこにでもいる中年男性にしか見えなかった。しかし、バットを持つと、その姿は一変した。

現役時代、戦後初の三冠王となった片鱗を随所に感じた。

このとき、野村は52歳。45歳で現役を引退してから7年が経過していたが、その打棒は健在だった。この瞬間から、少年たちは一気に野村に心酔していく。

(この監督がいれば、僕たちも全国優勝できるのではないか……)

祐史はもちろん、チーム分裂騒動に揺れていた少年たちの胸に希望の光が宿った。このとき、親友である「克則のお父さん」「《野村スコープ》のおじさん」であった人物が、「僕たちの野村監督」へと変わった。

祐史は野村の自宅に行くのが楽しかった。ひたすらバットを振り続けることは辛かったけれど、「これを頑張れば、上手になれるんだ」という希望の方が勝っていた。

これまでも、克則の家に遊びに行くと、そこに数々の賞状やトロフィーが飾られているのを目にしていた。そのときは何も感じることはなかったけれど、あの河川敷での連続ホームランを目撃してからは、これらの記念アイテムを見る目も変わった。

(やっぱり、この監督についていけば僕たちは必ず勝てるんだ……)

バットを振る手に、さらに力がこもった。

■野球少年を魅了した港東ムース

近所の遊び仲間たちはみな野球好きだった。

その影響もあって、東京・目黒区に住んでいた藤森則夫は小学校2年生の頃に隣接する世田谷の「リトルコンドル」という軟式野球チームに入団した。最初は内野手から始まって、次にキャッチャー、そして、6年生の頃にはピッチャーになった。

野球に魅せられていた藤森は、見るのもやるのも大好きだった。東京生まれ、東京育ちだったので、神宮球場を中心にヤクルトスワローズの試合をよく見ていたけれど、後楽園球場では読売ジャイアンツ戦も見ていたし、特定のチームのファンというよりは、とにかく野球自体が大好きな少年だった。

その後、身長はあまり伸びなかったけれど、6年生当時ですでに160センチとなっていた藤森は中学で本格的に野球に打ち込もうと考える。小学校の同級生が渋谷リトルに入っていた。ある日、彼から貴重な情報がもたらされた。

「新しくできた港東ムースというチームが練習会をやるんだって……」

■野村から「ちょっと投げてみろ」と声をかけられ…

すぐに問い合わせて、友だち数名と練習会に参加した。会場は神宮の室内練習場だった。結局、友人たちはみな他のチームに入ることになったけれど、藤森はできたばかりの新チームに魅力を感じて港東ムースに入ることを決めた。

(プロが使う場所で練習ができて、しかも監督はあの野村さんなんて、最高だな……)

ムース1年目。一からのスタートだった。

監督は「あの野村さん」だ。テレビ解説で何度か顔を見たこと、声を聞いたことはあった。現役時代の記憶はなかったから、特別な興奮や感動があったわけではないけれど、周りの大人たちがみな上気した顔で、「野村さんが監督なら安心ね」と話している姿は、強く印象に残ることになる。

入団早々、神宮室内練習場でのことだった。

全選手が内野に集められて、ノックを受けていた。藤森もその中に交ざって軽快に打球を処理していた。ノックが終わり、次の練習に移行する際に野村の前を通り過ぎる。ブルペンの前でのことだった。

「おい……」

初めて、野村から直接、声をかけられた。

「おい君、ちょっと投げてみなさい……」

■「君はこれからピッチャーをやりなさい」

最初はまったく意味がわからなかった。ただ、野村の前を通り過ぎようとしただけだったのに、何の前触れもなく「投げてみなさい」と言われたからだ。

さっそく、ブルペンに入って藤森は力いっぱいボールを投げ込んだ。野村は黙ってそれを見ている。やがて、野村が口を開いた。

「君はピッチャーをやっていたのか?」

当然、野村は藤森の球歴などまったく知らなかった。

「6年生のときにはピッチャーでした」

その言葉を聞くと、野村は「君はこれからピッチャーをやりなさい」と静かに言った。他に何も説明はなかった。

(監督は、どうして僕がピッチャーだったってわかったのだろう?)

胸の内に小さな疑問が芽生えたけれど、「あの野村さん」から潜在能力を認められたようで藤森は嬉しかった。

この日から、彼はピッチャーとしての野球人生を本格的に始めることになった。

■元中日の井端も港東ムースに魅力を感じたが…

3年生の稲坂祐史のボールはめっぽう速かった。コントロールにばらつきはあったけれど、ミットを押し込む力は半端ではなかった。1年生の藤森にとって、「やっぱり3年生は違うな」と感じさせるのに十分な威力を誇る力強いストレートだった。

一方、藤森の投じるストレートは、祐史と比べるとかなり見劣りするものだった。しかしスピードはまったくないもののコントロールは抜群だ。ミットを構えた位置から寸分違わぬところに白球が収まっていく。野村がほれ込んだのも、まさにこの点にあった。

狙ったところに、次々と小気味よくボールが投じられていく。

(ずいぶんコントロールのいいピッチャーだなぁ)

たとえスピードがなくても、これほどのコントロールがあれば打者を打ち取ることは十分可能だ。技巧派投手として成績を残すことも可能だろう。

野村は藤森のコントロールを絶賛していた。

藤森同様、「新しいチームの練習会に参加してみようかな?」と考えていたのが、川崎に住んでいた井端弘和だった。

小学校卒業を間近に控えていた井端は中学の野球部に入るか、シニアリーグで本格的に野球を続けるか迷っていたが、友人たちに誘われる形でシニアに進むことを決めた。

同じ地区には「港東ムース」という新しいチームができるということを聞いていた。新しいチームで、一から始めることに魅力を感じたけれど、練習に通うことを考慮に入れて、自宅から近い城南品川シニアに入団した。

電車で通うことよりも、自転車で練習に行くことを優先したからだ。後に井端はこの決断を悔やむことになる。

藤森がピッチャーとして指名され、井端が港東ムースではなく別のチームのユニフォームを着ていたちょうどその頃、洋平も新天地で奮闘していた。

母の病状は相変わらず思わしくなかったけれど、白球を追いかけている間だけはイヤなことを忘れることができた。「野村の教え」によって、洋平はますます野球に夢中になっていた。

■中学生の野球指導は「褒めて伸ばす」

野村にとっては初めてとなる少年への指導となった。

決して手を上げることはしなかったし、声を荒げたり、選手たちを罵倒したりすることもなかった。また、理不尽な根性論や精神論を振りかざすこともなかった。

かつて、南海時代の恩師である鶴岡一人が実践していた「軍隊野球」を踏襲するつもりは微塵もなかったからだ。

この頃、野村が採ったのは「褒めて伸ばす」という指導法だった。

■選手は1日1000スイングも平気でこなすように

後のヤクルト、阪神、楽天時代の姿からはまったく想像できないが、可能性に満ちあふれ、これから何者にでもなれる無限のポテンシャルを秘めた少年たちに対して、野村は「褒めて育てる」という選択をした。

野村家の自宅庭では延々と素振りが繰り返されていた。回数を重ねるにつれて、手の皮はめくれ、足元もおぼつかなくなってくる。そんなときには野村からの激励が飛んだ。

「そうだ、いいぞ。その振りだ。もっともっと振れるぞ。よし、いいぞ。そのスイングの感触を忘れるなよ」

こうして、選手たちは1日1000スイングも平気でこなすようになっていく。連日のティーバッティングの成果もすぐに出始める。フリーバッティングでは、選手たちの打球の飛距離がグンと伸び始めていた。練習すれば成果が出る。小さな成功体験は、やがて大きなやる気へと繋がっていく。

後に野村は選手育成について、こんな言葉を残している。

■「褒められているうちは半人前と自覚せよ」

このとき野村は中学生相手に「称賛」を選択した。また、こんな言葉も口にしている。

自ら監督を務める新生チームに集まった中学球児たちは、まだまだ未知数の存在であり、「半人前」だった。だからこそ、この時点で「無視」や「非難」は適切ではないと考えたのだろう。

また、「褒めておだてるのは、そうしなければ自ら動こうとする意欲が引き出されないからである」と野村は言う。遊びたい盛りの少年たちと、職業として集ったプロ野球選手と同列に接するわけにはいかないのは当然のことだった。

この時点での野村は、中学生たちを「褒めておだてる」ことで、彼らが「自ら動こうとする意欲」を引き出そうとしていたのだ。

南海時代の70年から77年までの8シーズン、野村はNPBの選手兼任監督を務めた。監督就任時、野村は現役選手であり、34歳の若さだった。激烈なプロの世界で生き抜いてきた自負も、当然あっただろう。

しかし、そのやり方がそのまま中学生たちに通用するとは考えなかった。冷静な現状分析と臨機応変の対応。それが、野村の名将たるゆえんでもあった。

中学生には中学生なりの指導術があるはずだ─―。

自分の野球観をどのように中学球児に伝えればいいのか?

野村もまた、「中学生への指導」を模索しながらの監督就任だったのである。

----------

ノンフィクションライター

1970年、東京都に生まれる。早稲田大学卒業後、出版社勤務を経て、2003年からノンフィクションライターとして、主に野球をテーマとして活動を開始。主な著書として、1992年、翌1993年の日本シリーズの死闘を描いた『詰むや、詰まざるや 森・西武vs野村・ヤクルトの2年間』(インプレス)、『プロ野球語辞典シリーズ』(誠文堂新光社)、『プロ野球ヒストリー大事典』(朝日新聞出版)などがある。また、生前の野村克也氏の最晩年の肉声を記録した『弱い男』(星海社新書)の構成、『野村克也全語録』(プレジデント社)の解説も担当する。

----------

(ノンフィクションライター 長谷川 晶一)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「僕が決めました」正捕手は自ら投手交代を決断、救援のマウンドに立った 芝が関東第一を追い詰めた2時間42分

スポーツ報知 / 2024年7月17日 7時30分

-

公立名将の決断「教員辞めました」 嫌だった土日練習も…放課後“閑散”「ちょっと寂しい」

Full-Count / 2024年7月5日 7時50分

-

長嶋一茂は「今は超一流」 名伯楽の心残り…生かせなかった素質「練習は凄かった」

Full-Count / 2024年7月2日 6時50分

-

野村監督「秦と古田どっちを使う?」 名将に生じた迷い…助けを求めた“意外な人物”

Full-Count / 2024年7月1日 6時50分

-

「口の中、飯だらけ」でHR…野村克也を“カモ”に 読み切れなかった大胆思考

Full-Count / 2024年6月22日 6時50分

ランキング

-

1投資信託「以外」のほったらかし投資の選択肢とは 年利10%ならおよそ「7年で資産が倍」になる

東洋経済オンライン / 2024年7月21日 9時0分

-

2次はコメで家計大打撃!? 昨年の猛暑の影響で不足が懸念、約11年ぶりの高値水準に 銘柄によっては品薄や欠品も

zakzak by夕刊フジ / 2024年7月20日 10時0分

-

3物言う投資家エリオット、スタバ株を大量取得=関係筋

ロイター / 2024年7月20日 5時59分

-

4今回のシステム障害、補償はどうなる?…「保険上の大惨事」「経済的損害は数百億ドル」

読売新聞 / 2024年7月20日 21時24分

-

5サーティワン、大幅増益 「よくばりフェス」や出店増が奏功

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年7月19日 18時48分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください