「お前は黙ってろ!」名将・野村克也が珍しくサッチーを一喝した「記憶に残る敗戦」とは何だったのか

プレジデントオンライン / 2023年4月19日 13時15分

■「プロ野球の原点は、少年野球にあり」

後に野村は「プロ野球の原点は、少年野球にあり」と語っている。野村の没後に発売された『野村克也全語録 語り継がれる人生哲学』(プレジデント社)から引用したい。

わたし自身にコーチの経験はないが、1年8カ月(※)の少年野球の指導者経験は、監督業に大いに役立った。なぜかといえば、「間違えられない」からである。

子どもたちは純粋だから、「元プロ野球選手に教わるのだから間違いない」と頭から信じ切っている。大人はいろいろな情報が頭に詰め込まれていて、自分の考えと異なるとすぐに理屈をこねる。

その点、子どもは疑うことを知らない。だから教えるわたしのほうは正しい努力になるように細心の注意を払ったし、そのためにたくさんの勉強をした。元プロ野球選手というプライドも捨てて、真摯(しんし)に教えることを心掛けたのである。

※編註:編集部にて修正。

■グラウンドや練習場の使用料は野村が負担

それまでは全国を飛び回っていた講演活動もセーブするようにした。毎週、火曜、木曜は神宮室内練習場に顔を出し、週末の土曜、日曜は多摩川グラウンドを中心に試合を行った。

チームとしては月謝として3000円を徴収していた。多摩川グラウンド、神宮球場の室内練習場、それぞれの使用料は野村が負担していた。

自身は何も報酬を得ることはなかった。野村にとっては「野球界への恩返し」という意味合いもあった。この頃、野村は少年たちにこんなことを言っていたという。

「オレは野球でいい思いをしたから、野球に恩返しをしたいんだ」

■「チームは監督と選手の信頼関係がすべて」

こうした思いに加え、目の前で泥だらけになって白球を追いかけている少年たちが、ぐんぐん育っていく姿を見守ることにやりがいを覚えていた。再び、前掲書から引用したい。

そんな子どもたちを指導していると、本当に大事なことにいろいろと気づかされる。

わたしの話を聞く彼らの目を見ていると、こちらが発した言葉が彼らの胸に刺さっていくのが顕著にわかるのだ。わたしを信頼し切って疑わない姿がそこにあるといっていいだろう。やはりチームというのは、監督と選手の信頼関係がすべてだとあらためて気づかされたものだ。「プロ野球の原点は、少年野球にあり」である。

■「プロ野球の監督よりよっぽど楽しい」

妻でありオーナーでもある沙知代は、この当時の野村の心境を自著『女は賢く 妻は可愛く』(海竜社)で、次のように紹介している。

あるいは、『女が人生を前向きに生きるための「明日じたく」』(大和書房)では、当時の野村のこんな言葉も紹介している。

野村はムースでの指導に生きがいを見出していたのだ。

■少年たちをくぎ付けにした野村のバッティング

当時3年生だった稲坂祐史、1年生だった藤森則夫がともに口にしたエピソードがある。それが前回で述べたように、チーム発足間もない頃、少年たちの前で披露した野村の「雄姿」だった。

「その日、野村監督がいきなり、“今日はバッティングを教えてやる”と言って、金属バットを持って打撃ケージに入りました。僕たちは周りからそれを見ていました。そうしたら、全部ホームランを打ったんです。本当に全球ですよ。あれは衝撃的でした」

興奮気味の祐史の口調が、その衝撃度を物語っている。藤森も口をそろえる。

「あるとき、野村さんがいきなり、“オレが見本を見せたるわ”みたいな感じでジャージ姿で打席に立ちました。ピッチャーはコーチが務めていたと思います。そうしたら、ガンガン放り込むんです。すごく軽く振っているのに、打球は遠くまで飛んでいく。“あ、こんなスイングで入るんだ”ってすごく驚きました」

この日以降、祐史も、藤森も、もちろん他の少年たちも、野村に対する尊敬の念が一気に高まったのは言うまでもない。

■言葉ではなくパフォーマンスで少年の心をつかんだ

旧姓稲坂から酒巻となり、現在は東京・新宿で代々続く焼鳥の名店「鳥茂」の三代目を務める祐史が言う。

「その瞬間から、“あ、この人についていけば間違いないんだ”って思いました。それまでは普通に《克則の父ちゃん》だったのが、一気に《野村監督》に変わりました。今、自分は経営者ですけれど、経営者と従業員の間には絶対に信頼関係がないと成り立ちません。あのとき、僕ら選手と監督との間に信頼関係が生まれた気がしますね。とにかく、あれは衝撃的でしたよ」

当時の野村は50代前半だった。ボソボソしゃべるおなじみの「ノムさん節」からは想像できない、アスリートとしての圧倒的なパフォーマンスでこのとき、少年たちの心を一気につかむことに成功した。

『野村克也全語録』には「感動すれば、人は自然と動く」と題してこんな一節もある。

感動は人を変える根源である。

感動はプラスの暗示をもたらす。

人はマイナスのことには感動しないものだ。逆に、感動すれば自然と動くようになる。「感動」とは読んで字のごとく、「感じて動く」ことなのだ。

後にプロ野球の監督に復帰した際に、野村は「言葉」を駆使して、選手たちに感動を与えることを心がけていた。しかし、その前夜となる港東ムース時代には、自らの身体を使った「パフォーマンス」で少年たちに感動を与えたのだ。

少年たちの姿から学ぶことはとても多かった。この時期は、野村にとってNPB復帰に向けての下準備が着々となされていた時期でもあった。

野村もまた、この時期に多くのことを学んでいた。

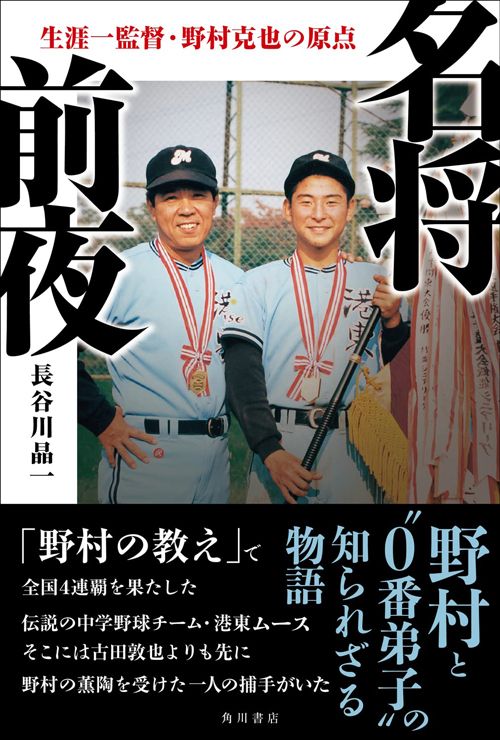

■「港東ムース」初の全国大会

克則たちにとって、中学時代最後の夏がやってきた。

関東大会を勝ち抜いた港東ムースは、「第16回日本リトルシニア野球全日本選手権」に駒を進めた。この大会は北海道、東北、関東、信越、関西、九州の各連盟に、発足したばかりの東海連盟を加えた7連盟に所属する304チームの激しい戦いを制した24チームがトーナメント方式で戦い、日本一を決めるものだった。

野村克也率いる港東ムースは関東連盟代表として、初の全国大会に出場することになった。朝日学生新聞社が発行する「朝日中学生ウイークリー」(88年8月28日付)にはこんな記述がある。

各方面からの注目を浴びて臨んだ大会だった。港東ムースは初戦の旭川中央(北海道連盟)に4対1で勝利した。しかし、続く仙台東部(東北連盟)に惜敗する。再び、前掲紙から引用したい。

■選手の前で「私の采配ミスだ。申し訳ない」

この記事にあるように、仙台東部との一戦は試合序盤のリードを守れず、野村監督率いる港東ムースは4対6で逆転負けを喫した。克則がこの試合を振り返る。

「1試合目に勝って、2試合目に島田(博司)っていう左ピッチャーを投げさせたんです。途中まで勝っていたんだけど、仙台東部の四番バッターのスズキシノブって選手に逆転ホームラン打たれたんですよ。……僕の記憶力、すごいでしょ(笑)」

克則はさらに続ける。

「相手が押せ押せになってきて、たぶん監督もちょっと迷ってたと思うんですけど、次の試合のことも考えちゃったみたいなんです。“ここを乗り切れば”って思ったときにガーンって逆転弾を喰らって……。後に監督も、投手起用についてすごく悔やんでいましたね……」

稲坂祐史は試合後のミーティングについて、ハッキリと記憶していた。

「野村監督はみんなの前で、“私の采配ミスだ。申し訳ない”って言っていました。投手起用でエースを温存したことを謝っていました。監督も、“もっといける”って自信があったと思うんです。実力的にはうちの方が上だったんで、それは悔しかったんじゃないですか。だって勝負師ですから。僕らも、まさか、負けるとは思っていなくて……。でも、やっぱり油断したら負けますよ。自分たちにもそういう気持ちがあったから、負けてしまったんだと今なら思えるんです」

■沙知代夫人には「お前は黙ってろ!」

中学生を前に、野村は「私のせいだ」と頭を下げた。このとき、傍らで見ていた沙知代夫人が「そうよ、アンタのせいよ」と大きな声を出した。

その瞬間、いつにない強い口調で野村は言った。

「お前は黙ってろ!」

普段見せないすごい剣幕に、沙知代夫人も口をつぐんだという。

一連の野村夫婦のやり取り、いや、オーナーと監督のやり取りについて、この現場にいた多くの少年たちがハッキリと記憶していた。それだけインパクトの強い場面だった。

ある意味では息子・克則の「最後の夏」に向けて、野村夫妻の尽力で誕生した港東ムースの「最初の夏」は悔しい結果に終わった。

克則は堀越高校に進学し、幼い頃からの憧れである甲子園を目指すことを決めた。

一方の野村克也は、強い思いで臥薪嘗胆(がしんしょうたん)を誓っていた。「勝負師」である野村が、このまま手をこまねいているはずはなかった。チーム強化のために、ここからさらに本腰を入れて少年野球指導に乗り出すことになる――。

----------

ノンフィクションライター

1970年、東京都に生まれる。早稲田大学卒業後、出版社勤務を経て、2003年からノンフィクションライターとして、主に野球をテーマとして活動を開始。主な著書として、1992年、翌1993年の日本シリーズの死闘を描いた『詰むや、詰まざるや 森・西武vs野村・ヤクルトの2年間』(インプレス)、『プロ野球語辞典シリーズ』(誠文堂新光社)、『プロ野球ヒストリー大事典』(朝日新聞出版)などがある。また、生前の野村克也氏の最晩年の肉声を記録した『弱い男』(星海社新書)の構成、『野村克也全語録』(プレジデント社)の解説も担当する。

----------

(ノンフィクションライター 長谷川 晶一)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「点が取れない弱い代」はなぜ日本一になれたのか?『慶應高校野球部――「まかせる力」が人を育てる』 新潮新書より、本日発売!

PR TIMES / 2024年7月18日 15時15分

-

公立名将の決断「教員辞めました」 嫌だった土日練習も…放課後“閑散”「ちょっと寂しい」

Full-Count / 2024年7月5日 7時50分

-

1年で辞めた相棒…監督夫人に「やっていられない」 選手の前で公開説教、自由なきID野球

Full-Count / 2024年6月30日 6時50分

-

「物語としてできすぎている」 野村克也監督も率いたシダックス、再び野球界とつながった奇跡の“縁”

THE ANSWER / 2024年6月22日 8時43分

-

「口の中、飯だらけ」でHR…野村克也を“カモ”に 読み切れなかった大胆思考

Full-Count / 2024年6月22日 6時50分

ランキング

-

1投資信託「以外」のほったらかし投資の選択肢とは 年利10%ならおよそ「7年で資産が倍」になる

東洋経済オンライン / 2024年7月21日 9時0分

-

2次はコメで家計大打撃!? 昨年の猛暑の影響で不足が懸念、約11年ぶりの高値水準に 銘柄によっては品薄や欠品も

zakzak by夕刊フジ / 2024年7月20日 10時0分

-

3物言う投資家エリオット、スタバ株を大量取得=関係筋

ロイター / 2024年7月20日 5時59分

-

4今回のシステム障害、補償はどうなる?…「保険上の大惨事」「経済的損害は数百億ドル」

読売新聞 / 2024年7月20日 21時24分

-

5サーティワン、大幅増益 「よくばりフェス」や出店増が奏功

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年7月19日 18時48分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください