北京五輪で痛恨の落球…「死にたい」と漏らしていたG.G.佐藤に亡くなる直前の野村監督がかけた言葉

プレジデントオンライン / 2023年4月21日 17時15分

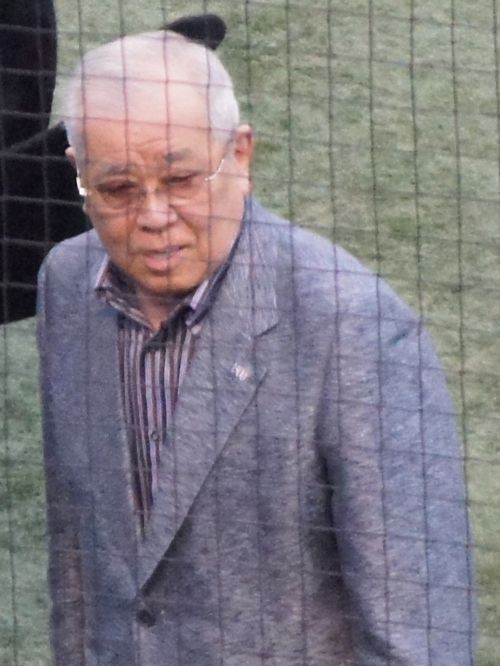

■「言葉の人」として記憶に残る野村克也の言葉

後に西武ライオンズに入団し、プロ野球選手として活躍したG.G.佐藤。現役引退後に父の経営する千葉県内の大手地盤調査会社トラバースに入社し、現在では従業員約200人を擁する組織の取締役副社長として、新規事業育成に日々奮闘している。

社内には野村克也から贈られた直筆の色紙が飾られている。

――念ずれば 花開く。

野村による筆文字が力強い。

「全国優勝したときの卒団式だから、平成5年12月ですね。《日本一記念》と書いてあるんですけど、野村監督が直接書いてくれて一人一人手渡されました。僕は大事に額に入れて、高校にも持っていきましたし、今でもこうして飾っています」

直接の指導は受けなかった。けれども、野村のことを師として尊敬する思いは常に抱き続けてきた。

「野村監督からは、“我以外皆我師なり”という言葉ももらいました。自分以外の人はみんな師匠だと思って、一度は意見を採り入れてみなさい。拒絶するのは簡単だけど、それを受け入れるかどうかはお前次第だ。最初から殻を閉じることはやめなさい。そんなことを言われました。僕にとっての野村さんは《言葉の人》です。言葉の力は本当にすごいなと思います。だから僕も、子どもたちに発する言葉には責任が伴うと思っているので、安易で無責任な言葉はかけないようにしています」

■G.G.佐藤の北京五輪の苦い思い出

2008(平成20)年北京オリンピック―─。

G.G.は野球日本代表に追加招集され、その後、正式に代表入りを果たした。しかし、北京では生涯忘れることのできない「痛恨のミス」を犯してしまった。慣れないレフトを任され、準決勝の韓国戦では3失点に絡む失策を、3位決定戦となるアメリカ戦でも3失点に絡むエラーを記録してしまった。

■「E.E.佐藤」「戦犯」の声に一時は「死にたい」とまで思った

星野仙一監督率いる日本代表はメダルを逃すことになる。「戦犯はG.G.佐藤だ」と言われ、「エラー」を意味する「E」をもじって、「E.E.佐藤」と揶揄されることになった。一時は、「死にたい」と周囲に漏らすこともあったという。

「帰国後にも、いろいろ批判は受けました。しばらくの間はかなり引きずりました。すごく病んでいたんですけど、ある日のワイドショーでの沙知代さんの言葉に救われました」

当時、ワイドショーのコメンテーターとして活動していた野村沙知代は、北京オリンピックの話題の際に彼を擁護した。彼女が話したのはこんなことだった。

「この子、私の教え子なのよ、そんなに責めないでよ、守備は本当は上手なんだから」

G.G.の白い歯がこぼれる。

「あの言葉は本当に嬉しかったですね。中学時代はさんざん厳しい言葉をかけられたし、ぶっ叩かれることもあったのに、まさか、沙知代さんからあんなに優しい言葉をかけてもらえるとは思わなかったですから(笑)。僕が港東にいたということを認識してくれているのも嬉しかったし、僕のことをフォローしてくれたのも嬉しかったし」

■G.G.佐藤に亡くなる直前の野村克也がかけた一言

さらに、G.G.は野村からも北京の一件で優しい言葉をかけられている。

「亡くなる数日前に、テレビ番組の収録で野村監督とご一緒しました。お会いした瞬間、自分でも意外なことに涙が一気にあふれてきました。野村さんがいたからこそ、僕は高校でも大学でも野球を続けることができ、プロ野球選手にもなれたと思っています。そうした感謝の思いが、涙になって出てきたのでしょう。このとき、北京五輪の話題が出ました。野村監督は僕の目を見ながら、こんな言葉をかけてくれました……」

野村はG.G.に諭すように告げたという。

「エラーしたお前の勝ちや。北京オリンピックに出たメンバーで、誰が世の中の人の記憶に残っている? お前と星野の二人だけや。名を残したお前の勝ちや……」

北京五輪からすでに11年半が経過していた。心の傷はかなり癒えていたものの、このときの野村の言葉によって、G.G.は完全に救われた。

「野球は失敗のスポーツです。10回打席に立って3回ヒットを打てば一流打者と呼ばれます。つまり、7回の失敗が許されるスポーツです。ならば、その7回の失敗をどうやって次に生かすかが大切になります。また、失敗するというのは行動しているということの証明でもあります。バットを振れば三振も凡打もあるけど、バットを振らなければ絶対にヒットは生まれない。失敗を恐れて何も行動しなければ、何も結果は生まれない。北京でのエラーによって、心に深い傷を負ったのは事実だけど、野村監督の言葉によって、僕はようやく前向きな気持ちを取り戻し、“過去の失敗を生かしつつ生きていこう”と決意できるようになったんです」

G.G.佐藤の胸の内には今でも野村克也、沙知代の言葉が息づいていた。

■野村克也が少年時代の井端弘和に野手転向を勧めたワケ

「どうしてあのとき、野村さんは僕にショート転向を勧めたのか、ずっと不思議だったんです……」

井端弘和が静かに切り出した。

「……僕が中日ドラゴンズに入団した頃、野村さんはヤクルトの監督でした。その後、阪神の監督時代も、交流戦で楽天と対戦するときも、何度もごあいさつには行ったけど、結局ずっとその理由を聞くことはなかったですね」

しみじみとつぶやいた後、何かを思い出したように井端は自身の携帯電話を取り出し、手慣れた操作で通話を始めた。

「あの、ちょっと聞きたいことがあるんですけど……」

数分のやり取りを経て、「あぁ、そうでしたか。ありがとうございます」と言って、井端は通話を終えた。

「野村さんと仲がよかった新聞記者に電話しました。彼が事情を知っていると聞いたのを思い出したので……」

野村と交流のあった新聞記者の説明を井端が教えてくれた。

「簡単に言えばピッチャーをやっていたときの打球への反応、打って走っているときのベースランニング……。こうした姿が、投手ではなく野手向きだったということらしいです。ピッチャーでもよかったのかもしれないけど、将来的に考えれば“野手の方が面白い”ということだったようです。《センス》というひと言でまとめちゃいけないのかもしれないけど、要はそういうことだったそうです(笑)」

■「中学時代に戻れるなら野村克也の指導を受けたい」

中学進学時、「港東ムースに入るかどうか迷った」と井端は言った。改めて、「もしも中学時代に戻れるとしたら、どんな決断をしますか?」と尋ねる。

「もちろん、港東ムースに入りますね。直接、野村さんの教えを受けてみたかったし、高いレベルでプレーしてみたかったから」

何の迷いもない口調が印象的だった。

2022年、井端はU-12野球日本代表監督を務め、ワールドカップを指揮した。

メダル獲得はならなかったが、彼が今、少年たちの指導に力を注いでいるのは野村の影響だという。

「野村さんがやってきたことは強く意識しています。僕が今、少年野球の指導をしているのは、野村さんが引退後に最初に監督となったのがそこだからです。やっぱり、ここをきちんと教えられれば、たぶんプロ野球の監督だってたいしたことないという気がします。子どもたちを指導するということは、半端なく難しいです。ここで変なクセをつけてしまったら、高校でそれを取り去るのはすごく大変ですから。それはやっぱり、責任重大ですよ」

かつて、生前の野村が口にしていた「プロ野球の原点は、少年野球にあり」という言葉を、井端は今、身に沁みて実感している。

■「父と子」から「監督と選手」になった関係

野村克則がつぶやいた。

「港東でやっていた時期というのは、父といちばん濃い時間を過ごせたのかなぁと思いますね。

父はそれまでほとんど家にいなかったので、この1年ぐらいの期間は本当に濃い時間だったんじゃないかなって……」

港東ムース1期生にして、実の息子でもある克則の述懐は続く。

「……港東ができる前、目黒西、目黒東リトルにいた頃は、友だちの保護者の方たちみたいに、父が試合の応援に来るということはありませんでした。授業参観日に来ることもほとんどなかったし、遊園地に連れていってもらったこともなかったです。シーズンオフの時期に、ちょっと家族旅行に行ったりはしていましたけど、せいぜいそのくらいでした。でも、港東ムースができてからの1年くらいの間はいつも父と一緒にいました」

克則が出版した『プロ失格 父と子、それは監督と選手だった』(日本文芸社)では、この当時について次のように振り返っている。

僕が幼少の頃、親父は多忙を極めて家を留守にしていることが多かった。それがいまは野球を通じて親父と同じ時間を共有できている。そのことが実感できるだけでうれしかった。

僕がプロに入ったあと、親父とはヤクルト、阪神、楽天と3球団で同じユニフォームを着ることができたが、いま振り返って考えてみると、そのときとは何かが違った。

プロ入りした時点で、すでに野村と克則は「父と子」ではなく、「監督と選手」という関係になっていた。純粋に「父と子」でいられたのは中学生の頃までだった。偉大な野球人として多忙なときを過ごしていた父との生涯唯一の濃密なひととき、それが克則にとっての港東ムース時代だったのだ。

----------

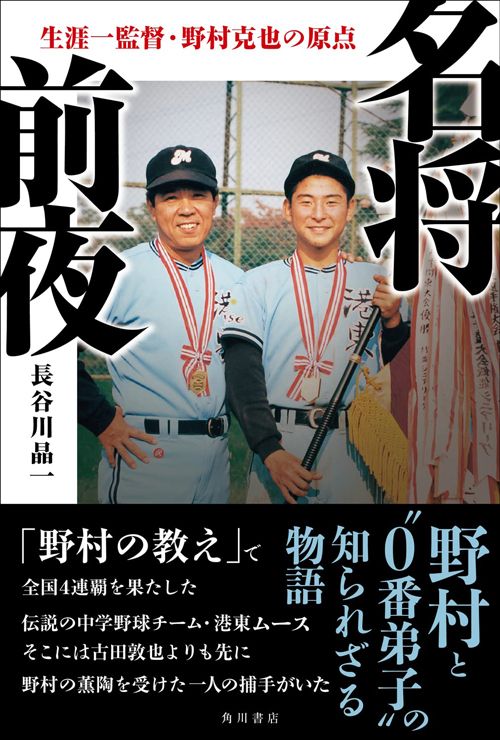

ノンフィクションライター

1970年、東京都に生まれる。早稲田大学卒業後、出版社勤務を経て、2003年からノンフィクションライターとして、主に野球をテーマとして活動を開始。主な著書として、1992年、翌1993年の日本シリーズの死闘を描いた『詰むや、詰まざるや 森・西武vs野村・ヤクルトの2年間』(インプレス)、『プロ野球語辞典シリーズ』(誠文堂新光社)、『プロ野球ヒストリー大事典』(朝日新聞出版)などがある。また、生前の野村克也氏の最晩年の肉声を記録した『弱い男』(星海社新書)の構成、『野村克也全語録』(プレジデント社)の解説も担当する。

----------

(ノンフィクションライター 長谷川 晶一)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

尾木ママ「機械的な厳罰主義に偏っているように思います」宮田笙子の五輪辞退に私見

日刊スポーツ / 2024年7月20日 14時14分

-

G.G.佐藤氏 北京五輪で歴史的エラーも、意外なところで反響あった!? 「イチローさんより有名と…」

スポニチアネックス / 2024年7月11日 19時35分

-

日本S直前に“暴かれた”去就 敵にバラされメディア殺到…名将が機嫌損ねた一言

Full-Count / 2024年7月3日 6時50分

-

長嶋一茂は「今は超一流」 名伯楽の心残り…生かせなかった素質「練習は凄かった」

Full-Count / 2024年7月2日 6時50分

-

1年で辞めた相棒…監督夫人に「やっていられない」 選手の前で公開説教、自由なきID野球

Full-Count / 2024年6月30日 6時50分

ランキング

-

1大谷翔平&真美子さんのレッドカーペット中継に… 人気アイドルが「思いっきり映ってる」と話題

Sirabee / 2024年7月18日 15時40分

-

2山手線で妊娠中に気づいた“妊婦キーホルダー”の現実「席を譲ってくれる人は“ほぼ皆無”」

日刊SPA! / 2024年7月20日 15時52分

-

3Q. ノートパソコンが濡れてしまいました。すぐに拭けば、使い続けても大丈夫ですか?

オールアバウト / 2024年7月20日 21時15分

-

4「通知表を付けなおして!」怒り狂う母親との地獄の面談で、その場を収めたの“息子の一言”

女子SPA! / 2024年7月20日 8時47分

-

5もうメンタルが崩壊しそう…最高月収60万円だった「65歳・元大手金融のサラリーマン」、定年後のハローワークで受けた屈辱

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月15日 7時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください